作者:關耳

1951年7月16日,一代文學巨匠、“傳奇文學隱士”J.D.塞林格的小說代表作《麥田裡的守望者》問世,至今70年,全球暢銷已突破 7000 萬冊,並躋身 20 世紀百佳小說、紐約圖書館世紀之書等榜單。“你要是真想聽我講,你想要知道的第一件事可能是我在什麼地方出生,我倒楣的童年是怎樣度過,我父母在生我之前幹些什麼,以及諸如此類的大衛·科波菲爾式廢話,可我老實告訴你,我無意告訴你這一切。”這個在當時來看全然一新的開頭,被伍迪·艾倫讚歎“作者的責任是要款待讀者,塞林格不負眾望,從小說第一句開始就讓你無比輕鬆”。

不過,“輕鬆”並不是針對本書的完整評價,事實上,從出版問世前到問世後,爭議一直存在,甚至在出版後很長一段時間都是禁書。出版前,手稿先後被寄往《紐約客》和哈考特佈雷斯出版社,但無一例外都被拒絕了,《紐約客》直言“個人敘述太多,甚至有些造作”,哈考特佈雷斯出版社的老闆更是質疑“書裡這小孩是不是腦子有問題”,認為書中的主角霍爾頓“瘋了”。也因此,手稿再被送至利特爾-布朗出版社時,塞林格拒絕讓出版社寄樣書及任何書評給他,並拒絕一切宣傳,直至該書在此順利出版。之後,塞林格只接受了一次關於《麥田裡的守望者》的採訪,“我認為寫作是一件苦差事。”塞林格在訪問中說:“但它帶給我足夠的快樂。其報償少之又少,但當它來臨,如果它會來臨,那將非常美妙。”出版後,當時各大報刊關注的目光都給了這本“仲夏書單的主推書籍”,評論卻呈現兩極化,有人稱讚該書“情感豐沛卻不無病呻吟,富有戲劇性卻不誇張煽情,誠實坦率卻不流於粗俗”,或言該書“真實到令人痛苦,所有活得一塌糊塗的大人們都讀得愛不釋手,同時還得藏起來不讓他們的孩子們看到”;也有人認為該書“太長了,有點單調沉悶。他應該把寫那些混蛋和那破學校的段落多刪掉一些”。

不過,翻開《麥田裡的守望者》一書,其實也就不難理解當時為什麼那麼多美國高中要查禁這本書。僅從語言上來講,就讓當時諸多人稱“不敢恭維”,就連塞林格自己都說“我認為這本書裡會有很多髒話和色情的描寫……你可能認為我是個骯髒的傢伙,或者我來自一個可怕的家庭……”粗鄙之話貫穿全書,隨便擷取一段都避不開。更不用說在當時極具指代意義的內容:霍爾頓,一個出身富裕的中產階級家庭的16歲男孩,消極厭世、彆扭奇怪、離經叛道,因對學業應付了事屢屢不及格導致四次被學校開除,又因不想回家面對父母而隻身前往紐約遊蕩,酗酒抽菸嫖妓,完全是個“垮掉”的糟糕形象。可以說,霍爾頓被稱為“當代美國文學中最早出現的反英雄形象之一”,對於當時普遍迷惘的美國青年來說,算得上是某種虛妄的“精神領袖”,撞開了50年代憤懣不平的,穿著長風衣、反戴著鴨舌帽、耍酷地四處遊蕩的美國年輕人們的心門,給了他們另一種可能的人生選擇,讓他們知曉一個真相——人生是場有規則的比賽,但社會上有些規則是可以被打破的;也讓他們知曉了生活的一個真理——一個不成熟者的標誌是他願意為某種事業英勇地死去,一個成熟者的標誌是他願意為某種事業謙卑地活著。因此,模仿風氣一時盛起。後來寫出《再見吧,哥倫布》的菲利普·羅斯對此做出了精準的解釋:“大學生對塞林格作品的響應,說明他比任何人都更貼近時代,並且捕捉到了那時正在自我與文化之間發生著的具有重要意義的鬥爭。”

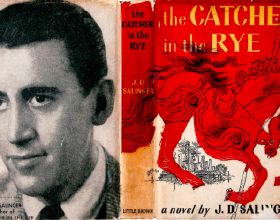

從禁書到經典之作,其實正是《麥田裡的守望者》被理解、讀懂的一個過程,破開話語之表象,深入內容之肌理,即可發現,霍爾頓這個形象,乃至書中霍爾頓的哥哥、弟弟等等,都或多或少隱藏著塞林格自己的影子。在書中,兩個意向必須被提及,一個是麥田,一個是懸崖。霍爾頓想做一個麥田裡的守望者,抓住每個跑向懸崖的孩子,防止他們“不看方向”而從懸崖“跌落”,意圖“在一個充滿爾虞我詐、虛偽和壓制的世界裡,想拼力追溯責任的起源、作出超越阻隔和區別的嘗試”,守護孩童的天真純潔,但最終“這個很離譜”的想法並未能實現,霍爾頓繼續回去上學,不再追求“轟轟烈烈地死去”,而是“謙卑地活下去”。這是對普遍意義上所謂合群生活的一種妥協。而在現實中,“生於曼哈頓,在市立學校、私立軍校和三所大學裡學習,但是從未上到過二年級”的塞林格,在撰寫《麥田裡的守望者》的同時也在參軍,經歷了諾曼底登陸、赫特根森林血戰等戰役並由此陷入嚴重的戰爭PTSD(創傷後應激障礙),從該書出版次年便回隱新罕布什爾州鄉間的一座老宅,完成了霍爾頓“用自己的錢蓋一座小木屋”的夢想,鮮少露面。到1965年出版約2.5萬字的短篇小說《哈普沃茲16,1924》之後,就從文學世界徹底隱退,也完全隱居了起來,終生守望著自己的“麥田”,這應驗了1961年他對自我去向的預言:“儘管我會有進退不得的危險,也許完全銷聲匿跡。不過整體而言,我還是非常樂觀的。”

時至今日再看,好似塞林格的選擇仍然是個謎。但從書裡到現實,塞林格可能始終拒絕的,都是一個生命從張揚活力到萎靡坍縮的變化過程,一個個體從自我意識完整到被迫閹割的妥協過程。正如福克納所說:“不能說是錯誤,但卻是一種作者必須挺身抗擊的惡。在我們的文化中,作為個體而存在會很困難。我想,我從這本書中看出的是一個悲劇,它在某種程度上代表著塞林格自己的悲劇。有這樣一個聰明的、比大部分人更敏感些的年輕人,他很想去愛人們,而當他試圖闖入人的世界,去愛人們的時候,卻發現那裡空無一人。”所以,塞林格從別人的生命中撤退,避免現實人生成為一出不好看、不滿意的“悲劇”。

如今斯人已逝,無論如何解碼其人生,總歸要回到海明威那句“老天,他可真是才華橫溢”。而70年後的《麥田裡的守望者》,也已經跳出了“青春文學經典”這一框架,成為更普遍意義上的經典之作,從福克納所說的“《麥田裡的守望者》是新一代作家所寫的最好的小說”,到薩繆爾•貝克特給朋友寫信說“你讀了《麥田裡的守望者》嗎?我非常喜歡,這麼久以來,它是我最喜歡的書”,無不印證著這一點。

所以,關於塞林格,關於《麥田裡的守望者》,自來都是“一千個讀者”,不妨就借用下塞林格拒絕採訪的慣用語:“沒什麼可說的,都在書裡。”翻開書,自己去尋找那個麥田裡的守望者吧。(關耳)

來源: 光明網-文藝評論頻道