今日世界公認的十大古代先哲中,中國的孔子排於第二位,僅次於西方人心目中最神聖的耶穌。兩千年來,以聖裔世代襲“爵”至今,唯中國孔子一脈。

“孔德懋”正是孔子的第77代嫡孫女,她也是唯一存活於世的孔子第77代嫡系後人,她現年年已104歲。

孔德懋的父親孔令貽是孔子第76代唯一的嫡孫,世襲衍聖公。“衍聖公”封號始於公元11世紀中國宋王朝,到孔令貽這一代時,曲阜孔氏世襲“衍聖公”爵位累計已八百多年。

直到快成年時,孔德懋才知道:自己出生時,曾讓家族有些許失望。按照慣例,孔氏世襲“衍聖公”都必須是嫡系男丁。孔德懋出生前,其母王氏已經生下了她的姐姐,所以,她出生時,所有人都盯著其母親的肚子,他們多希望這一胎是個男丁啊!

孔德懋出生那天,其父親雖也高興,但他總不免有一絲失望。須知,他的正室和妾室都未能為他誕下一兒半女,不得已迎娶丫鬟王氏後,她又接連生下兩個女兒,這種種,怎不讓他壓力如山呢!

好在,孔德懋出生僅僅兩年後,其母王氏再次懷孕。不幸的是,王氏還未及生產,孔令貽便因病辭世了,這樣一來:孔德懋母親王氏肚子裡的遺腹子,成了孔家能不能產生新一代“衍聖公”的最後希望了。

也因為王氏肚子裡的孩子關係重大,所以她生產時,民國政府竟派了一位將軍帶著眾士兵前來,為了防止王氏肚子裡血脈沒有任何偏差(被掉包),山東省省長也親自來到了王氏的產房前:現場監督。

孔德懋母親生下弟弟孔德成那天,國家放了13響禮炮慶祝,那天,舉國歡慶。

弟弟出生僅僅17天后,王氏便因產褥熱離世。這年,孔德懋年僅3歲。之後,她們三姐弟便都交由嫡母陶氏撫養。

孔德成100天時,北洋政府便正式襲封第31代“衍聖公”。也是從此時起,孔德懋便知道:她的弟弟,是個小聖人。

因為是小聖人的緣故,打小,孔德懋便發現弟弟和自己有些不一樣。

每年過端午時,他們姐弟三人都要抹雄黃。這是山東當地的習俗,就是將雄黃浸泡後塗抹在前額,以避邪。每次抹雄黃時,孔德懋和姐姐都只是腦門隨意被抹上幾道橫,可輪到弟弟時,他們總要認真恭敬地在他的腦門上畫個“王”字。

平日裡,孔德懋和姐姐也總能聽到很多關於弟弟“不同凡人”的傳說。比如,某扇門上有巨蛇趴在上面,多少人關門都無法推動,後來幾個當差的爬上去看,當時就嚇昏過去,而門仍無法關閉,恰巧小弟走過來,他剛走到門口,那蛇便立即逃跑了……

像這類關於弟弟的傳說,還有很多,多到讓孔德懋記都記不住。

此外,弟弟與常人不同的地方還在於:每次有重大祭祀活動時,他都會穿戴整齊進行主持。

弟弟雖然是所有人心目中的“小聖人”,但在作為姐姐的孔德懋眼裡:他就只是她的弟弟而已。所以,他們姐弟一起玩兒時,她還總是要求弟弟聽從她的意見,弟弟年歲小又貪玩兒,自然每次都全聽姐姐“擺佈”。

孔德懋和弟弟經常玩兒的遊戲有很多,比如捉迷藏、過家家、逮人玩等等。他們最喜歡玩兒的遊戲,還要數趕車。趕車時,每次都是孔德懋和劉三元等小夥伴坐在車上,用黑羊和白羊拉車,而弟弟則負責拿著鞭子一邊跑、一邊趕車。

作為孔子的後人,孔德懋、大姐和弟弟孔德成很早就開始接受教育了。他們當時除了接受傳統教育外,還被要求接受西方教育。1924年,即孔德懋7歲那年,她便開始學習英語,並學習琴技了。

相比姐姐,弟弟孔德成要學的就更多了,孔德懋記得:他的老師多得數都數不過來,而且這些老師都是當地最有名的學者。

孔德懋和弟弟年歲相當,所以,自幼喪父喪母的他們有著深厚的手足情。記憶中,她和弟弟幹什麼都是一塊兒:吃飯、睡覺、讀書、遊戲,他們似乎從未分開過。

每次,他們在玩兒時弟弟若被叫去見客,孔德懋總會停下游戲等著弟弟回來。慢慢長大的姐弟倆都對彼此有很深的依賴,也正因此,孔德懋17歲嫁到北京那年,14歲的弟弟難過極了。

那天,孔德成送姐姐上花轎時一直哽咽著,花轎被抬起時,他突然大聲喊:

“二姐,只剩下我一個人了,你要常來看我啊。”

聽到弟弟這撕心裂肺的喊聲後,孔德懋不禁熱淚盈眶,即便幾十年後再想起這段過往,她心裡依舊極其不是滋味。

孔德懋走後,孔德成因為想姐姐,曾專程給她寫過一首詩,詩中,他飽含深情地寫道:

“黃昏北望路漫漫,骨肉相離淚不幹。千里雲山煙霧遮,搔首獨聽雁聲寒。”

與心愛的弟弟分開後,孔德懋也無時無刻不惦念著弟弟。人說,嫁人後,越是不幸福便越想念孃家,這話,孔德懋深有體會。

原本,世人都以為孔德懋嫁人後會收穫幸福,作為“天下第一門”孔家後人的她所嫁之人,是清末儒學大家柯劭忞的幼子柯昌汾。

柯劭忞曾擔任過翰林院編修、侍讀、侍講、京師大學堂總監督、清史館代館長、總纂等職務。今時世人熟知的《清史稿》的總編纂,便是柯劭忞。

柯劭忞的長子、次子都是我國甲骨文方面的專家,他們的人品也相當過硬。可偏偏,柯劭忞的幼子,即孔德懋的丈夫柯昌汾卻是一個吃喝嫖賭的花花公子。

嫁到柯家不久後,孔德懋便意識到了丈夫身上的毛病,眼見丈夫成日裡尋花問柳,她心裡滿腹委屈,自然,她也更加想念自己的弟弟孔德成了。

人都說“念念不忘,必有迴響”,出嫁兩年後,孔德懋終於回到孃家了。她這次回孃家,是因為她心愛的弟弟孔德成要結婚了。

1936年12月16日,孔德成迎娶前清名宦孫家鼐曾孫女孫琪芳為妻。婚禮當日,當伴娘的不是別人,正是孔德成心愛的二姐孔德懋。

那日,孔德懋的孃家熱鬧極了,長長的迎親隊伍望不到頭,一路上他和弟弟都高興得合不攏嘴。看著弟弟和美麗的新娘,孔德懋笑得眼淚都要掉下來。

孔德懋絕想不到,這次美好的回憶,竟會在後來成為她之後幾十年的“最大念想”。

這次回孃家後,因為戰亂、因為路途遙遠等因素,她竟再未回過孃家,自然,她也未能再見到心愛的弟弟。

1948年,孔德成去了臺灣,自此後,姐弟倆天各一方:他們完全失去了聯絡。很長一段時日裡,他們甚至不知道彼此是生是死。

這期間,孔德懋的人生也經歷了驚天逆轉:她毅然與丈夫離了婚,離婚後,她獨自帶著年幼的幾個孩子生活。

任何年代,一個女人要獨自養活孩子都不是容易的事。為了將孩子們拉扯大,孔德懋幹過很多工作,這些工作裡還包括不少藍領工作。

孩子們慢慢大了後,孔德懋的時間多了起來,她也更加想念弟弟孔德成了。

1979年,孔德懋年已62歲了。這一年,她才終於再次回到了已闊別40多年的山東曲阜孔府。回孃家那日,她特地帶上了兒子柯達、女兒柯蘭和外孫女劉勇。

孔德懋到達車站那日,故里族人、鄉親幾十人同當地政府部門同志趕來迎接她。當他們告訴她,她下榻的地方就是孃家孔府時,她怔怔地沒有說出一句話。

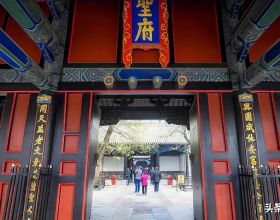

重回孔府的孔德懋發現,孔府門前的石獅含笑依舊,庭院內仍舊是花木扶疏,幽雅清靜,廳堂綠瓦飛簷,雕樑畫柱,在陽光下絢麗奪目。

走進廳堂,孔德懋一眼便看到了懸掛著的父親孔令貽和弟弟孔德成的墨跡,這裡的一切依舊和她當年離開時一樣:桌上的插瓶、鏡臺等小擺設都是弟媳孔琪芳的陪嫁;臥室牆上是弟弟和弟媳的新婚合影……

看到這熟悉又陌生的一幕幕,孔德懋恍覺自己穿越到了40年前。

孔德懋所有兒時的記憶全部被激活了,看到前堂樓院內已長高許多的石榴樹時,她記起了自己和弟弟在樹下賞月、摘石榴的畫面。

淚眼模糊中,孔德懋不禁手扶著石榴樹幹、遙望天邊嘆道:“遠方的小弟,你現在究竟怎樣了呢?”

那天,孔德懋不斷地和孩子們講自己幼年和弟弟還有小夥伴的故事,她還特地去了小夥伴劉三元的家裡。幾十年後,昔日小夥伴再見的瞬間,兩人都溼了眼眶。

那日,兩人不免回憶起了孔德成,說著說著,孔德懋竟彷彿看到幼年的弟弟拿著趕車鞭,笑著向他們走來。那一刻,孔德懋忍不住落了淚。

這次回孃家後僅僅兩年,孔德懋竟意外被弟弟的學生拜訪,學生還帶來了弟弟寄來的一封信,開啟信後,她看到了弟弟的筆跡:

“二姐,我們總算有了直接訊息,三十年的思念得到暫時的安慰。希望我們永遠平安,有生之年還能有見面的機會。”

原來,這幾十年裡, 孔德成也一直在不斷地打探姐姐的訊息,皇天不負有心人,他終於在報紙上看到了二姐回孔府的報道。孔德成告訴姐姐,看到這則報道後,他激動得幾晚沒睡著。

看完弟弟的信後,孔德懋激動地把信捂在胸口喃喃道:“真好啊,還活著,還可能再見面!”

也是在這之後不久,孔德懋因為是孔子第77代孫女的緣故,正式當選為終身政協委員,她成了我國唯一一位終身制全國政協委員。之後,她又擔任了孔子基金會副會長職務。這期間,她開始不斷做各種公益慈善。

孔德懋一生節儉,所以,即便生活好過了,她也一直過著樸素的生活。她常年居住在海淀區增光路一棟破舊的政協家屬樓裡,她的家是一個兩居室的小房,小得不能再小。

走進她的小房,目光所見,全是極其普通的擺設。唯有牆上掛著的字畫提醒世人:這位女子不一般。她牆上掛著的字畫裡,有末代皇帝溥儀弟弟溥傑的墨寶,也有孔氏家族後人的字畫。

因為國家對於孔子、對傳統儒家文化很尊敬,身為孔子嫡系後人的孔德懋也受到了特殊優待,但她卻從未用自己的身份謀求過任何好處。

與弟弟取得聯絡9年後,東京的湯島聖堂舉辦建立200週年紀念日,孔德成受邀前往講學。在東京的倫理學研究所的幫助下,孔德懋以非官方名義應邀出席紀念大會。

孔德成的這次講學,更像是一場精心策劃的“驚喜”。那天,講學完後,頭髮已斑白的孔德懋突然出現在了弟弟面前,面對從天而降的二姐,孔德成竟有些分不清是真的還是在夢中,盯著二姐看了半天后,他才喊了一聲:“二姐”!

孔德懋聽到這聲呼喚後,激動得半天說不出話來,良久後,她才用顫抖的手摟住弟弟寬厚的雙肩喊出了那聲“小弟”,那一刻,兩姐弟的淚水都奪眶而出。

緊握彼此雙手後,孔德成仔細端詳了二姐很久,過了很久後,他又問道:“你好嗎?”孔德懋聽到後忙道:“好,身體、生活都很好,你呢? .……你也好吧?”

孔德成還未及回答,孔德懋又是淚如雨下,姐弟倆堵在嗓子眼的千言萬語終於化成了一串串的淚水。在場的人見此情景,無不為之感動。

再見弟弟孔德成時,孔德懋發現:他的牙齒已經脫落了,說話都有些漏風了,可他的精神依舊很好,他的鄉音也未改,還是那濃濃的曲阜口音……

這次短暫會面時,孔德懋告訴弟弟,他們的家鄉曲阜現在很好,父親孔令貽的墓地也正在翻修,她激動地說:

“爸爸的墳正在修,我還給咱爸立了個石牌坊,很大,漢白玉的。咱們的‘家’是國家重點文物保護單位,維修得好,你放心吧!”

聽到這話後,孔德成的眼裡似閃出了一道光,他又接著問:“你們的生活還好嗎?”弟弟問到這兒時,孔德懋才突然想起自己帶來的兒子還在門外,她趕忙叫人將兒子柯達請了進來。

柯達進門後,孔德懋趕忙招呼他說:“快見見你舅舅,給舅舅磕頭。”柯達聽了連忙給舅舅磕了兩個響頭。孔德成扶起外甥後,認真端詳著他英俊的臉孔後滿意地點頭道:“你長得很像你娘,你可要好好伺候你娘。”

說話間,他們的時間已經到了,當時官身不由己的孔德成只得匆匆和姐姐道別了。離別時,孔德成依依不捨地凝視著二姐,他生怕這一別又是無數年……

再重逢這年,孔德懋年已73歲,而孔德成也已70歲。

好在,這次會見僅僅幾年後的1995年,孔德懋來到臺北,那些天裡,只要得空,兩姐弟就聚在一起談天說地,聊家常、聊曲阜……他們好像又回到了小時候的歲月……

這次與弟弟分別後,孔德懋更加看重自己身上的使命了。回到北京後,她更加忙碌了,她先後前往日本、韓國、馬來西亞訪問,每一次行動,她都努力為繼承中華孔子文化事業,弘揚儒家仁、義、禮、智、信思想做各種工作。

與此同時,她的弟弟也在臺北努力和她做著同樣的工作。作為孔家的最後一代“衍聖公”,孔德成一直在教書育人,即便已經是耄耋之年,他也堅持在臺灣大學教授學生,年88歲時,即便腿腳已經不好了,他也堅持藉助助步器去給學生上課。他晚年的主要研究領域是“三禮”和“金文”。

作為孔家嫡系後人,孔德成真正做到了“桃李滿天下”。

得知弟弟的腿腳不好後,孔德懋心裡別提有多著急了。就在她為弟弟的腿疾犯愁時,她卻意外得知了弟弟的死訊。

2008年10月28日,孔德成因心肺衰竭病逝,享年88歲。

弟弟辭世的當天上午,孔德懋便得知了噩耗,聽到這令人絕望的訊息後,她一屁股癱坐在了沙發上,那一整日,她都精神恍惚地呆呆看著窗外,窗外秋風吹落的殘葉悠悠揚揚地飄落到地上,這情景更加增添了她的悲傷。

這時的她才想起,最後一次通話時,弟弟竟在電話裡對她說:“二姐,我想你。”想來,說這話時,弟弟已經預感到自己時日無多了。

弟弟離世後的那幾天,孔德懋心情低落到了極點,她的孩子們發現,每次在客廳裡踱步並抬頭看舅舅寫的那幅“風雨一杯酒,江山萬里心”的字畫時,她都淚如雨下。

孔德懋無法去參加弟弟的葬禮,畢竟此時的她也已經91歲了。

11月1日,心情極度悲傷的孔德懋坐著輪椅到了北京北海公園,她徑直到了西天梵境給弟弟祈禱。在大慈真如寶殿,孔德懋哭著唸誦了她給弟弟寫下的祭文:

“秋風瑟瑟,落葉飄飄,驚聞我弟溘然辭世,甚感淒涼。我與胞弟德成自幼相依為命,感情篤厚……今驟聞噩耗,我悲痛欲絕,仰天憶往,如夢如煙……黃昏北望路漫漫,小弟仙逝淚不幹。魂兮歸來在曲阜,葉落歸根吾才安。”

在這篇祭文裡,孔德懋表達了她對弟弟的不捨,也表達了她對弟弟不能“落葉歸根”的遺憾之情。

弟弟離世後,孔德懋便成了孔子第77代唯一的嫡系後人了。自弟弟離世那天起,她便祈願:要讓自己替弟弟多活些時日,畢竟,人真正的死亡,不是肉體的消亡,而是不再被記起……

今天,孔德懋已經104歲了,她的出行需要輪椅,但如今的她依舊頭腦清晰,她依舊經常想起弟弟孔德成……

每年秋天,她依舊反覆和後人唸叨起自己和弟弟在孔府石榴樹下看月亮、摘石榴的往事……

對於孔德懋而言:往事如煙,往事並不如煙!