什麼是Web 3.0,它和元宇宙是什麼關係?

我們先說答案:

1、Web 1.0->Web 2.0->Web3.0 其實就是 只讀 ->讀寫 ->可擁有(包括可讀可寫);

2、元宇宙是Web 3.0的一個大的應用場景,也是5G、VR/AR、區塊鏈、NFT等的應用場景。

下面先以菜農的故事來比喻,幫助大家理解。相信讀者您,會有更好的理解和比喻,歡迎在微信公眾號【談資料】留言。

下面有關網際網路的闡述,主要是指,針對絕大多數使用者而言。需要注意的是,1.0, 2.0, 3.0 甚至到未來的4.0,……,是逐漸演化而成的,並沒有涇渭分明的界線。例如,國內Web1.0的典型代表新浪較為敏銳地,快速增加了Web2.0的功能新浪部落格;2003年Google收購了blogger.com等事件屢見不鮮,包括Facebook進軍元宇宙甚至更名,能看到一些IT巨頭也在不斷演化、迭代自己。

一、Web 1.0

個體戶賣菜,在自家農田旁邊,或者自家門口。

優點是:距離近、能自主;缺點是:菜的種類極其有限,輔助賣菜的工具和環境都得自己準備、維護,還要準備大量的零錢;缺少流量,人來人往較少。

圖片摘自:百家號

對應到網際網路,Web 1.0的使用者逛一逛、看一看網路資訊(早期多是精英建立的,獨立的個人網站),也就是使用者參與的這個Web是“只讀”的網際網路。

此時的網際網路,對絕大多數使用者而言,主要是資訊的聚集地,包括早期命令列形式的BBS(電子公告板,Bulletin Board System的簡稱)。

下圖是1991年在中國,羅伊用Telnet ( 一種電話線路 )搭建了國內最早的撥號連線的 BBS 站點 —— 長城站,是按FidoNet協議建立的。

圖片摘自:百家號

1994年出現了包括文字和圖片的YAHOO入口網站。如下圖:

圖片摘自:https://www.sohu.com/a/412070632_114819

中國出現了搜狐、新浪、網易、騰訊、TOM、China.com等入口網站。後面出現了輕微互動(也即鍵入關鍵詞)的搜尋網站,如Google、百度、中搜網等,使用者獲取資訊的手段開始朝著個性化程度更高的趨勢發展。

二、Web 2.0

像趕集,或菜市場一樣,有專門的人或組織來管理,包括搭建場地、提供保鮮、切削剁砍等工具、整錢換零、清理和準備環境等,收管理費或手續費。

對於賣菜人而言,優點是:人流量大大增加,“拎包入住”交租金即可;賣菜的,也可以是買菜的,買到自家沒有種植,但又想品嚐,或者喜歡的菜。趕集的人,除了買菜,也可以賣菜。

缺點是:自主性減弱,要辦營業執照或獲取某種資格;菜市場逐漸形成壟斷地位,例如靠科技、管理水平、市場配置能力、資本和市場地位等把其他競爭的菜市場都扼殺在萌芽之中,只要願意菜市場管理機構可以坐地漲價,收30%甚至更高的手續費。

圖片摘自:https://www.sohu.com/a/485846633_100049550

對應到網際網路,網站從媒體屬性(新聞,資訊等單向傳輸)走向互動屬性(出現UGC,User Generated Content,即使用者創造內容,互動,雙向傳輸);從文字走向圖片、音訊、影片兼具的多媒體形態。

Web 2.0演化為平臺,使用者可以看,也可以發表資訊,是“可讀可寫”的網際網路。

國外國內的代表有:1999年8月,Pyra Labs創立的blogger.com;新浪部落格,如下圖。到後面的Facebook(現更名為meta)、Twitter、Youtube、Musical.ly、優酷土豆、今日頭條、微信公眾號、快手、抖音等。

上圖是摘自寒的新浪部落格

三、Web 3.0:價值重新分配

問題來了。有個賣菜的姑娘,閒時用菜市場的切削工具,將白蘿蔔等雕刻出美麗的花朵。這個花朵的所有權算誰的?可以自主出售嗎?賣的錢算誰的?

買主A拿著美麗的蘿蔔花出去炫耀(相當於宣傳),被愛不釋手的買主B用更高的價格買去,買主A獲得的差價如何分配?

買主B在蘿蔔花上再次加工和創造,更精細更形象了,買主C用買主B的十倍百倍的價格買走,買主B的收益又該如何分配呢?

下一代“菜市場”,或者說理想的,應該是怎樣的?生產者,甚至傳播者、消費者也應具備一定的管理權、話語權,參與到規則的制定。

例如,未來是否可能出現,菜農甚至包括買菜的,透過眾籌的方式來建設和管理菜市場,管理規則大家一起討論,最終推選經理班子來管理?雖然效率低但能達成共識,手續費也比較合理,能夠可持續地健康發展。

這樣,有可能盡力保障生產者的收益大部分歸自己。這類雖然講的是菜市場,也許不一定合適,各行各業有沒有哪個可能適合,歡迎留言?

說回網際網路。上面比喻可能不恰當,但類似的問題不要小看,當人類的生活從時長、深度和廣度在宇宙或數字世界裡逐漸增加時,因為身份、社交、信用、情感、精神需求、數字資產等方面的歸屬甚至依賴,會變得越來越重要,不可忽視。

例如:2020年12月,韓國遊戲玩家因花費近3351萬韓元升級的遊戲角色無故消失,將谷歌韓國等公司告上法庭;2020年1月, Facebook、、Twitter、谷歌等網際網路巨頭封鎖了時任總統特朗普的賬號;2021年,國內有一場官司引起了大家的關注,焦點在於遊戲玩家的金幣、道具、裝備等到底歸遊戲公司,還是玩家?

核心在於使用者的資料誰做主?以往網際網路巨頭利用使用者隱私資料,透過大資料和AI實現精準營銷,在使用者為了獲取便利並不那麼看重隱私的前提下,不斷髮展。然而隨著政府、組織、個人越來越重視隱私、資料確權、數字資產,這類紅利逐漸見頂。

Web 3.0的出現引起大家重視,正是為了嘗試解決上面的挑戰(使用者和平臺之間的衝突)。網際網路巨頭也逐漸意識到以往模式的不可持續,例如2021年11月初,Facebook 宣佈將會關閉面部識別系統,因為來自使用者和監管者的擔憂越漸增強,Facebook 將會刪除超過 10 億使用者的個人面部識別版本。

不過,如同元宇宙一樣,大家對Web 3.0也有自己的不同理解,早期Web 3.0更多是指語義網,區塊鏈和DAO出現後,漸漸地更多人把Web 3.0視為一種去中心化的網路,有時會簡稱為Web3。

例如:2006年5月,蒂姆·伯納斯-李(發明全球資訊網、第一個瀏覽器):“在Web 2.0的基礎上大面積使用——所有東西都起波紋、被摺疊並且看起來沒有菱角——以及一整張語義網涵蓋著大量的資料,你就可以訪問這難以置信的資料資源”。語義網是一種可以透過機器處理語義的內容網路。

2006年11月的Technet峰會上,Yahoo楊致遠:“你不一定得是計算機科學家才能創作出一個程式。這種現象在Web 2.0裡初現端倪,而3.0將更加深化,是一個真正的公共載體……專業、半專業和消費者的界線越來越模糊,創造出一種商業和應用程式的網路效應。”

而Web3D聯盟提出3D化構想:“將整個網路轉化為一系列3D空間,採用第二人生(Second Life)啟發的概念。同時也提供新的方式在3D共享空間連線和協同”。

有的人認為Web 3.0是:將網際網路轉化為資料庫;有的強調這是一條最終通向人工智慧的網路進化的道路;有的著重在 Web 3.0無處不在,也即無處不聯網。

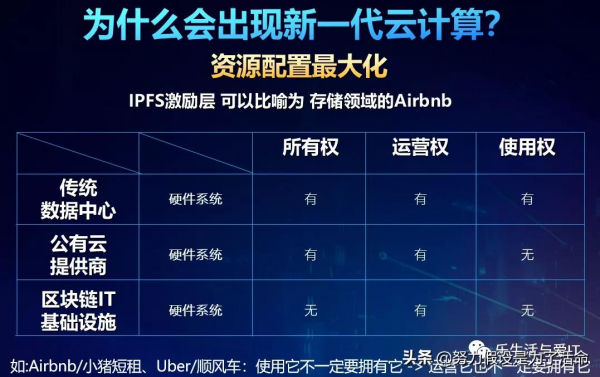

筆者更偏向於去中心化的理解。我在2021年9月23日參加WEB3.0雲響力峰會時曾發表過:區塊鏈IT基礎設施的建設,是一種新的運營模式。非中心化雲計算平臺將所有權、運營權、使用權三權分置,是一種從“使用它,不一定要擁有它”到“運營它,也不一定要擁有它”的轉變。

去中心化(或叫非中心化)也好,新一代雲計算也好,分散式雲也好,在筆者看來,核心就是在平臺層次的三權分置。需要注意的是,在不同層次的三權分置,又會演化出不同的商業模式或業態,豐富多彩。例如物理世界實物,如Airbnb,滴滴順風車;再如運營平臺,如ETH、Filicoin、CityDAO等;虛擬商品如NFT的三權分置,又能探討出多種模式。

1、如果談網路平臺,這個平臺不只是由幾個大股東操控的,是利益相關者共同所有的,這裡的利益相關者包括了生產者、消費者、運營者還有傳播者。類似以太坊、IPFS Filicoin,大家共創共治,推進生態壯大,共享發展帶來的收益。我曾經在分享過類似的邏輯。當然,這裡指的所有,是部分擁有,或者是擁有部分,哪怕是很小的一部分,具有共識的人群匯聚起來,也是一股不可忽視的力量。

2、如果談內容和創意,剛開始一定是生產者所有,但吸引流量、靠人宣傳,自然會使得生產者透過合理的激勵機制,分配部分利潤給運營者、消費者和傳播者。

我比較認同孟巖在原創文章,他說Web 3.0 的正規化是:使用者創造、使用者所有、使用者控制、協議分配。如果進一步簡練,我願意說成:Web 3.0是使用者“可部分擁有”的網際網路。

筆者認為,在此基礎之上,如果能夠滿足使用者多種感官,如眼耳鼻舌意身,也即除了視覺聽覺之外,還能調動觸覺、嗅覺、味覺、體感、甚至意識(如催眠、冥想)等,就更完善了,也即從Web 2.0的平面躍升到多維立體的網路空間。

這也是部分專家,將其比喻為3D網際網路的原因,不過基於已經或者即將實現的多種感官的實現,個人仍覺得含有定語“多維”或許更持續一些。

四、Web 3.0和元宇宙的關係

首先,筆者認為在當下:元宇宙是以區塊鏈為基礎,虛實融合的(可迭代為虛實相生的),由創作者驅動的,共創、共治、共享的數字新世界,簡稱多維共創互信網。其中互信對應的是以區塊鏈為基礎,虛實融合或虛實相生,包括了AR/VR、腦機介面、全息投影等互動技術和展示技術。

在2021年中國資料與儲存峰會,11月25日下午的【區塊鏈技術與實踐】論壇,筆者在題為“元宇宙與區塊鏈IT基礎設施”的演講中曾分享過,“演講文件和影片《元宇宙與區塊鏈IT基礎設施》”,並在12月16日下午新浪的“2021科技風雲榜”再次提及。

受萬向區塊鏈董事長肖風老師的啟發,在筆者看來,元宇宙是下一代網路。是從物質->能量->資訊->價值,再到創意和意識的網路。

之前的有物質的網路,如交通運輸網;能量的網路,如電網;通訊和媒體的網路,如電報電話和收音機電視;資訊的網路,如網際網路和移動網際網路。

在2018年7~8月間,應日知錄、位元大咖的分享,提到:“能量、資訊、人才、資本或價值,任何能促進以上四要素高效流動的方式都能促進社會的進步”。

在2019年12月7日在公司內部分享《區塊鏈和儲存》系列講座時,採用了下圖 - 解耦和自由流動。

區塊鏈是價值的網路,信任的網路;元宇宙會不會成長為創意和意識的分享、交換的網路?

毫無疑問,元宇宙是一個數字新世界。其實是大家對未來數字新世界的想象共同體。

早在30年前左右,東方西方都對這個想象共同體有了闡述,也即錢學森將VR翻譯成的靈境(1990年提出,可視為元宇宙初級版),和大成智慧(1992年提出,meta-synthetic,可視為元宇宙終極版);美國科幻小說家尼爾森1992年在《雪崩》裡提到的metaverse。再往前數,盤古、女媧、山海經、天宮、地府、宙斯、聖經等對於的意識世界,也可以看成是“元宇宙的雛形”。

在當下,我們也可以把元宇宙看成是一個場景共同體。16日下午也提到,“把元宇宙看成是web3.0的一個大的應用場景”,其實不只如此,元宇宙也可以看成是5G、VR/AR、AI、IoT、區塊鏈、NFT、DeFi、GameFi、SocialFi等的場景。

很高興的是,就在昨天(2021年12月17日),看到《廣義虛擬經濟:二元價值容介態的經濟》作者林左鳴老師轉了一篇經濟學家、萬博新經濟研究院院長的好文《滕泰:元宇宙是投機炒作,還是人類未來?》,系統深刻地表達了類似的觀點:元宇宙是場景創新的大爆炸。包括文中他對5G的看法,我也非常認同,我曾在《為什麼中國要不遺餘力的推進5G?》有類似觀點。

元宇宙現在確實太熱,我們要當心熱過頭,糊了!需要警惕藉此行騙、傳銷、割韭菜的情況。

當然也要看到,國外巨頭已經紛紛行動了,不只是meta、英偉達、微軟等。還有如《Nike為何天價收購虛擬潮牌RTFKT?》,這篇文章彭順豐(大西洲創始人)的評論非常精到:“不是工具和渠道,而是【場】,乃至【主場】”,這和肖風所提,從“線上”到“在場”,異曲同工。BTW,前些天,彭順豐老師在CC講壇的演講影片《讓生命在數字化世界永生!》廣為熱傳。

毋庸置疑,元宇宙還在其非常早期的階段,如果理想狀態為100%,可能現在只有1%,2%;但因此否定元宇宙的深遠意義可能過於草率。我比較喜歡朱嘉明老師曾說過的一個比喻,原話記不得了,加上我的聯想,描繪如下:元宇宙是一個正在建設的通天塔,外圍是腳手架,腳手架卸下後,我們才能看清元宇宙的全貌。

筆者認為,在此之前,構成這個通天塔的幾個重要支柱自身在不斷的發展,並且和另外的一個或者幾個支柱交叉融合,正在或即將形成沿途的美麗風景線!

比如,互動技術(AR/VR)或展示技術和AI的融合,區塊鏈和文學藝術的結合,區塊鏈和遊戲的結合,例如:基於區塊鏈以太坊之上的SANDBOX。

最後總結一下:

1、Web 1.0->Web 2.0->Web3.0 其實就是

1)只讀 ->讀寫 ->可擁有(包括可讀可寫);

2)命令列 ->平面 ->多維立體

3)資訊 -> 自媒體 -> 創意平臺(去中心化)

4)資訊關聯 -> 資訊與人的關聯 -> 資訊、人和物的全方位連線(包含人與人的關聯, 人與物的關聯, 物與物的關聯)

2、元宇宙是Web 3.0的一個大的應用場景,也是5G、VR/AR、區塊鏈、NFT、DeFi等的應用場景。