一、把華盛頓的大鐘敲爛也敲不醒美國人

2021年12月15日下午5點,美國華盛頓國家大教堂的大鐘敲了800下,以紀念因為新冠死亡的80萬美國人。

因為人死得實在太多,按照華盛頓國家大教堂的規矩,每死1000人鐘敲一下,否則鍾很快會敲爛,就算是這樣,兩年裡這口大鐘也已經被敲了3600下。

不過按照目前死人的速度,輪到鐘敲900下的時候也馬上會到來了—21天內美國因為新冠死亡的人數又新增了48000多人,光1月3日這一天,美國就新增了近90萬例感染者,死亡超1300人。

隨著新的“奧密克戎”病毒席捲全美,自12月20日以來美國的確診人數快速攀升,這無疑給了原先樂觀的美國傳染病防治專家們重重一擊。

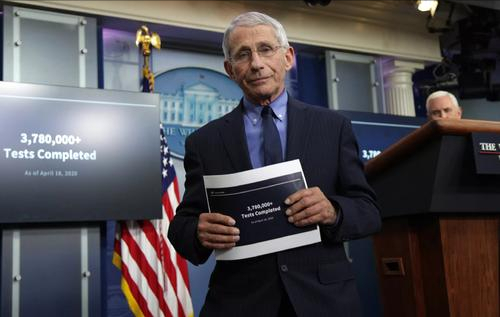

2021年8月底,美國國家過敏和傳染病研究所所長福奇博士還在電視上安慰人們說:新冠疫情可能在2022年春季受控。

福奇的話在當時是有一定依據的:在2021年10月中旬,美國的新冠日增確診病例已經下降至不到17000例。但誰也沒想到,“德爾塔”都沒走又跑出來了“奧密克戎”!

在我們看來,美國的疫情顯然是災難性的,而且已經失去了控制:按照現在5700多萬例確診的數字(這個數字肯定會進一步增長),相當於每6個美國人中間就有1人確診。

之前一直有網友提醒小編:雖然美國第一例官方公開的確診病例是在2020年1月21日,但目前的種種證據顯示:新冠疫情可能早在2019年秋季就已經在美國傳播了。

也就是說,真正死於新冠的人數可能還遠不止今天的近85萬人,因為在“第一例”確診之前的那些死者,基本上都被當成流感死者處理。

還好美國的人口只有3.3億,如果美國的人口是14億,那麼現在就已經有2.4億多美國人確診新冠,有360萬美國人死於新冠。

要讓這個對比再直觀一些的話:如果美國的人口像西安一樣多,那麼1月3日這天就會有3.4萬人確診新冠,有50人死亡。

在疫情最為嚴重的2020年1-2月間,中國國內新增的確診病例最多時也不過每日一兩千例而已,這已經促使我們形成了全民防控的態勢。

換成是中國,像美國這樣的每日新增確診病例數完全是不可想象的,這也是為什麼在我們看來,美國社會對待新冠疫情的態度實在是冷靜得讓人匪夷所思。

當然,面對新冠巋然不動的還有美國的鐵桿盟友英國:差不多每5個英國人裡就有1個人確診新冠,但英國的死亡率比美國要低一些,大約相當於美國的86%。

四處擴散的疫情對美國人的行為似乎完全沒有影響,1月3日在一場堪稱美國全民運動的橄欖球比賽中,照樣有超過10萬人進場觀賽,從轉播的影片中不難看出,運動場裡滿坑滿谷的全是人。

這些人愉快地交談,愉快地互相傳染,然後又愉快地把病毒帶回全美各地繼續傳播。

對於2月13日即將到來的,堪稱美國春晚的“超級碗”,不僅將是美國人的狂歡,更是各路新冠變異病毒的狂歡。

是美國人的性命不貴重?恐怕不是的。

1915年5月7日,德國潛艇擊沉了英國輪船“盧西塔尼亞”號,導致1000多名乘客遇難,其中有115名美國公民,這使得美國社會的反德情緒達到頂點。

1917年4月6日,美國對德國宣戰,理由其中之一就是德軍擊沉“盧西塔尼亞”號,殺了115個美國人。

1941年12月7日,日本聯合艦隊轟炸了美國太平洋艦隊的基地珍珠港,炸死了約2400名美軍士兵,炸傷約1250人。

結果第二天美國就對日宣戰,打死了131萬鬼子兵,還有超過80萬的日本民眾(確切死亡人數很難統計,但肯定遠比80萬這一數字為高)。

2001年9月11日,恐怖分子劫持的兩架美國客機撞擊了紐約世貿大廈,造成2977名美國人死亡,同時華盛頓也遭到襲擊,總計死亡人數超過3000人。

10月7日,時任美國總統小布什宣佈出兵阿富汗,直到2021年8月30日美軍全部撤出阿富汗為止,長達20年的美國與阿富汗戰爭造成超過24萬人死亡,其中大約有一半的平民。

至少在美國人看來,自己的命比其他國家人的命貴重得多!如果有人殺死了一名美國公民,那麼就算他躲到天涯海角,中央情報局的特工也會找到他,要他以命相抵。

但面對新冠3.3億美國人卻出奇地冷靜,該聚會聚會,該狂歡狂歡,一切照舊,看樣子就算是把華盛頓教堂的大鐘敲爛了,也敲不醒美國人。

因為就像老話所說的:“你叫不醒一個裝睡的人”。

二、美國疫情氾濫背後的治理邏輯

新冠疫情有多嚴重美國人不明白?其實明白著呢!就像一句惡搞的電視劇臺詞“我大美利堅自有國情在此”,在內政方面,美國的國家治理邏輯跟世界上很多國家確實不太一樣。

對於中國來說,政府部門承擔了大部分的公共服務,也具備其他國家難以匹敵的財力,社會主義社會制度的優越性就是:“集中力量辦大事”。

中國人民背後有強大的保障力量:中國人民解放軍。98年長江抗洪、08年汶川地震救災,包括2020年武漢抗疫,哪裡有危險,哪裡就有解放軍子弟兵的身影。

只要是人民解放軍出現的地方,不管有多大的困難,人民群眾都會放心。

然而美國政治的特點就是“競選”,既然是競選,那就有爭奪的物件,就是選票。這時候,“國情”的差異就體現出來了。

美國大多數州的老百姓結構太複雜:有白人,有拉丁裔,有非裔,有華裔,有德裔,還有一些印第安人,因為美國就是個十分典型的移民國家。

這只是區分老百姓的一個維度,如果從階層來分,還有富人、中產、窮人、赤貧……

從性取向來說,有正常取向的,有同性取向的,還有跨性別取向的……

於是,當年的相容幷蓄帶給了美國無限的創造力,也帶給了美國無限的人群組合。

那麼好,假設政府要修一條路,從大部分人的角度來說,當然每個人都希望路能從自己家門口過。

假設政府有一萬塊錢,白人希望這一萬塊錢用來辦教育,非裔希望這錢用來採購救濟食物,拉丁裔希望這錢用來修水利灌溉農田,印第安人希望用來拯救他們即將消失的文化。

什麼叫眾口難調?這就是最好的例子。

作為一個州長或者市長候選人,他當然會向自己的目標選民(票倉)作出承諾:如果我當選,我就會把路修到你們家門口,把政府的財政收入用來做你們希望做的事情。

要是一部分選民認為這個候選人當選有利於擴大自己的利益,就會把選票投給他。

有一個最重要的問題就產生了:每個人都希望錢用在自己眼前的需要上,至於防災減災,醫療保健,這種類似於保險的東西基本上沒人感興趣。

但是日積月累之後,一部分能夠立馬產生效益的專案都得到了資金,另一部分不能立馬產生效益的專案,比如醫療和應急保障,就長期處於欠費狀態。

小編當年在英國讀書的時候,有一個冬天的雪夜大約晚上12點,突然聽到宿舍裡的防火警報大響,所有人都穿著睡衣,拖著拖鞋被趕到宿舍樓外面的小路上。

20分鐘後,大約有一個班的穿著綠馬甲的消防隊員匆匆趕到,排查問題之後認定是某個宿舍的印度哥們半夜做飯煙太大觸發了煙感報警器(大學的宿舍是六人單間+1個公用的廚房和客廳)。

是虛驚一場?不不不,對那個寢室的全體住戶來說,消防隊開出的賬單才是驚嚇:救你可以,但不是白救的,我們要收費,200鎊起,你們寢室幾個自己商量著攤吧。

如果在中國,消防隊員向老百姓收費?這是想都不會想的事情,但國外就是這樣,消防隊員是靠收費來生存的,否則就得餓死。

繞了這麼一大圈,我想說明什麼問題呢?就是當新冠這樣大規模的公共衛生災難襲來的時候,因為衛生系統歷年都是欠賬,分不到多少投資。美國各州自己的公共衛生系統根本無法應對,才會出現醫院、醫生、護士、床位、醫療裝置全都奇缺,連墓地都不夠了的奇葩景象。

災難來臨時美國老百姓最相信誰?自己!至於縣政府、州政府乃至聯邦政府,那就像廟裡供的泥菩薩,平時可以燒燒香,要緊關頭還不如自己。

面對災難和外敵的個人英雄主義,是美國文化的一種鮮明特徵。

對於美國人來說,他們可以拍出100萬部漫威的超級英雄電影,但卻很難拍出一部像中國的《驚濤駭浪》那樣歌頌九八抗洪英雄群體,或者像《橫空出世》那樣歌頌“兩彈一星”英雄群體的電影。

《橫空出世》中成百上千人打算盤計算原子彈引數、成千上萬人振臂高呼“造出原子彈,挺直腰桿子”的場面,對美國人來說倒真的是匪夷所思。

因為“英雄群體”的概念在他們的三觀中根本就不存在。

面對新冠這種傳染性極強的疾病,所謂靠自己的個體力量去對抗是不可能的。對於一個普通美國人來說,抗疫心路是這樣的:好,我試過了,我贏不了,我躺平了。

由於過度“尊重”個人自由和隱私,美國的城市化形態又是這樣的:要麼是佔地好幾畝的獨棟別墅,聯排別墅,要麼是大家擠在一起的貧民窟。

對於住在隔壁別墅裡的人來說:鄰居得新冠了?跟我沒關係。

住貧民窟裡的人:下鋪得新冠了,我能怎樣?

在一望無際的美國中部,還有5000-6000萬住在農場裡的美國人,幾十畝、幾百畝地就一個獨立的房子。可能一個城鎮實際居民不到一千人,公路上開車兩小時也見不到一個加油站。

這樣的情況更絕:一個獨立房子裡的人死光了,別人可能都不知道!

所以新冠來臨之際美國人卻沒有一種直觀的感受,還覺得疾病和死亡距離自己很遠,等到新冠真的找上自己的時候已經晚了。

這樣的美國人,在我們看來可能是麻木不仁,甚至有些反智。

而在我們國家,一旦一個小區裡某人“疑似”得了新冠,整個小區早就翻天了,所有人都會關心最新訊息,然後就等著防疫人員進駐,政府發放生活日用品,安安耽耽地宅家準備度過“14+7”。

在中國,集體觀念幾乎是和文明同步出現的。

以農耕為基礎的中國人,習慣聚集在一起,以“井田”共享有限的灌溉水資源,這樣的話,就算有天災,大家一起扛,一家的田地歉收,其他人還能勻點,共度荒年,來年自己家歉收了,也是一樣。

美國人呢?趕著一群牛,一群羊,騎著馬,頭戴牛仔帽,快馬一鞭跑出幾十裡,最好是距離彼此越遠越好,以免佔用了人家的草場。

天災來了?沒關係我再跑遠點,到另一片有草的草場去。

總而言之,美國的治理邏輯就是依靠“個體”的力量來對抗包括天災在內的一切災難。

三、若為自由故,性命皆可拋?

談到美國的新冠疫情蔓延,“自由”是一個繞不開的話題。

“自由”是美國社會的政治正確,而且它表達為對個人行為的高度縱容。打個最簡單的比方,如果一個美國的公司老闆在公司內部出臺一項政策:

對於擅自前往疫情嚴重地區的員工,被發現後將會被送醫院強制隔離14天,而且14天期間超出年假的部分只能發放病假工資。

注意:老闆的政策還是很人性的,因為他既同意用年假抵扣隔離期,也同意給員工發放病假工資。

在這個通知公佈在公司內部郵箱的8小時內,他有90%的機率會收到公司法律顧問的警告郵件,告知他此舉涉嫌以經濟手段干涉員工自由,很可能被告上法院。

抓狂的老闆問律師那我到底該怎麼辦?律師沉默半天說:這樣吧,我們在公司內部舉辦一個抽獎活動,規定只有完成疫苗接種的員工才能參加,中獎者每人發放1000美元如何?

老闆:……

所以說,在美國“自由”這個東西看不見摸不著,但它有時候就是那麼的靈!就算疫情火燒眉毛,美國人的“自由”還是不容侵犯的。

雖然肆虐美國的新冠已經收割了80多萬人的生命,但確實有一小群人幾乎是獨立在新冠疫情之外:那就是美國的精英階層。

佔總人口1%-3%的美國精英階層包括大政客、大商人、大律師、大明星(體育和娛樂明星)。

這些精英階層的智力、財力都是普通美國人無法企及的,在學校裡就是“長得比我帥/美,比我有錢,又比我能玩,更可氣的是學習成績比我好”的那些人。

精英階層和其他階層形成了天然的區隔,自然吃的東西都不一樣:當窮人只能吃得起麥當勞漢堡王的時候,他們的餐桌上總是大量的蔬菜、水果、海鮮,連肉都很少。

死的人再多,那大部分是掙扎在社會最底層的人,這些“人”可能對於精英階層來說太遙遠了,遙遠得就像不是生活在一個星球上。

儘管底層對新冠防疫工作各種排斥抵制,但美國的精英階層對新冠的認知卻是敏銳而準確的。

在美國有八所“超級精英大學”組成的“常春藤聯盟”,像我們耳熟能詳的哈佛大學、耶魯大學、普林斯頓大學和哥倫比亞大學皆屬於“常春藤聯盟”範疇。

這八所超級大學,加上麻省理工和加州理工,常年霸佔美國大學排名前十的位置,當新冠席捲全美的時候,前十大學的反應如何呢?

完全不像普通的美國人,早在2021年10月這些學校學生老師的疫苗接種完成率就已經超過了95%,新冠感染率則不足0.2%。

9月底學校教務處通知所有老師學生:10月初如果不打完兩針疫苗的人全部禁止入校!

什麼“生命誠可貴,XX價更高,若為自由故,二者皆可拋”,見鬼去吧!對於那些接受最頂級教育的美國人來說,生命高於一切。

美國精英們才不在乎每天有多少人因為新冠死去:全美國每年有4萬多人死於槍擊,近4萬人死於車禍,25萬人死於醫療事故,死於新冠,那只是其中一種死法而已。

對於那些新冠感染者和死亡者,是他們自己“自由”選擇的:不投錢給公共醫療系統,不戴口罩,不停止聚會和派對,這都是“自由”的選擇,不能怪其他人。

反正只要自己不死就可以了,對精英來說,他們沒時間去操心其他人戴不戴口罩、打不打疫苗這種事情,那麼他們真正關心的是什麼呢?

舉個例子:2007年年底美國次貸危機爆發,很短時間內有近500萬家庭失去了房子,4500萬人要靠食品券生活,4600萬人沒有醫保,每天都有人餓死。

這場災難對美國社會的破壞力絲毫不亞於新冠疫情,然而對於這樣的慘狀,精英階層依然無動於衷。

可是,當一些不願坐以待斃的人發起“佔領華爾街”運動,聲討金融資本的貪婪時,精英階層立馬坐不住了。

美國國會快速透過一項法律,將該行為定為重罪,FBI則稱“佔領華爾街”示威活動是“犯罪活動”,甚至是“國內恐怖主義”。

有道是:斷人財路如害人父母,賺不到錢這才是美國精英們真正擔心的事情,可以說,他們做的每一件事情都是為了贏利。

1803年,美國以1500萬美元向拿破崙購買了214萬平方公里的路易斯安那土地,使國土面積驟然增加一倍,大賺;

1840年代的美墨戰爭,美國強行佔領墨西哥230萬平方公里的土地,大賺;

1898年美西戰爭,美國從西班牙手中奪取了古巴和菲律賓,大賺;

1917年美國加入一戰,成為了戰勝國,參與了對戰敗國的瓜分,小賺;

1941年美國加入二戰,戰後成為世界上唯二的超級大國,資本主義陣營的領袖,還是大賺;

因為新中國的干預,美國人在朝鮮戰爭和越南戰爭中罕見地鉅虧了兩次,除此之外幾乎沒有吃過虧。

從這樣的角度來看,似乎精英的冷漠也就不難理解了。

讓新冠蔓延全國是虧嗎?精英們恐怕並不見得是這樣想,新冠殺死的大多數是老年人,那隻不過是讓美國的人口結構更加“合理”而已。

美國精英們大抵是這樣想的:死了人,沒關係,還可以生啊,多生一百萬人,新冠造成的死亡缺口就解決了,而且,比起一百萬老年人,那一百萬年輕人對精英來說意味著更多的市場機會,更大的利潤空間。那簡直就不是虧,是“大賺”啊!

《孟子·梁惠王上》說:“庖有肥肉,廄有肥馬,民有飢色,野有餓莩,是率獸而食人也。”

那麼再形象一點,美國精英的行為正是現代的“率疫食人”。他們所大肆鼓吹的“自由”,恰恰只是他們用來愚弄,蠱惑大眾,並把普通人驅趕向死亡,藉以牟利的工具而已。

只要美元還在毫無節制地發行,只要美國還在繼續剝削世界上其他國家的民眾,只要美國的軍隊還在世界上橫行霸道。

他們還會以為:死了一批工具人沒關係,反正那批工具人也已經老了,不能再用了。

除了再生一批,還會有一批崇尚美國的“自由”、“民主”的工具人迫不及待地移民過來,投向美國的懷抱,繼續成為美國精英階層的賺錢工具。

與我們相比,美國人對待疫情的漫不經心,泰然自若,是國家民族之間文化、理念、治理邏輯的差異,更是國家發展道路的差異。