對早期人類來說,這是個很重要的問題。到了農業時代,更是一個很要命的問題。

古代先民發現:天上的太陽總是在升落迴圈,就把兩次日出的間隔期定為一日(一天),這便有了第一個時間概念——過日子。但是日子越過越多,容易記錯,於是人們又找到另一個參照物——月亮。

古人觀察發現:月亮圓缺也是有周期的。從一彎新月到上弦月、滿月、下弦月,再到新月出現,大約是30天。於是就有了月的概念。

在日復一日、月復一月的生活中,古人又發現:草木生長也是有周期的,從發芽、長葉、落葉到再次發芽,大約要經歷12個月。於是便約定12個月為一年或一歲。“離離原上草,一歲一枯榮”。

長久以來,我們的時間感一直由行星運動定義。早在知曉地球繞軸自轉和繞日公轉之前,我們就在談論“天”和“年”。月亮的圓缺給了我們“月”的概念,太陽的升落給了我們“正午”的概念,但依然沒能逃離計時的困境。滴漏,沙漏等工具,由於誤差極大,計時單位也不一致,人類幾乎不可能發展出精細的計時概念。

為了打破這個局面,歷史上不斷有人試圖設計出更準確的計時器。這當中,惠更斯發現的鐘擺定律和基於鐘擺定律發明的擺鐘,無疑於為人類尋找“更準確的計時器”的歷史程序跨出了一大步。

其實,擺鐘的發明並非偶然。歐洲人很早就開始用各種各樣的機械裝置來實現“機械動作的等時性”,以此來實現精密計時。15世紀,歐洲就出現了最早的機械鐘。這種機械鐘透過擒縱裝置的搖擺動作,按照一定的頻率開關鐘錶的主傳在鐘錶還沒有普及前, 動鏈,使指標“停——動”相間並以一定的平均速度轉動,從而指示準確的時間。這種擒縱裝置的使用是人類計時器上的一大進步,直到現在,它仍然是鐘錶中必不可少的確保等時性的裝置。

然而,對於一個精密的計時器而言,光有擒縱裝置是遠遠不夠的,其動力來源也要有精確的等時性。

早在四千年以前,中國古人便想到了一個好辦法。他們將一根石柱垂直立在地面上,在太陽光下觀察石柱影子的變化,這叫作“圭表”。

古人發現:在一天當中,圭表的影子有一個最短刻度,此時正是當天太陽最高的時刻,於是定為午時。

他們連續測量發現:圭表每天的最小影長,是隨日期變化的;在夏天的某一日達到最短,在冬天的某一日達到最長。古人由此確定了夏至日和冬至日。

圭表日影從最短逐漸變長,到最長時再逐漸變短,形成了一個完整週期,這便是一年。一年迴圈當中,圭表日影會兩次經過一箇中間點,這時侯晝夜長短基本相等,古人由此確定了秋分日和春分日。

至此,中國古人發現了一年當中最顯著的四個節點:夏至、冬至、春分、秋分。他們又結合圭表測影,對天氣和植物進行了更細緻的觀察,終於發明了“二十四節氣表”。

春雨驚春清谷天,夏芒芒夏暑相連;秋處露秋寒霜降;冬雪雪冬小大寒。

“二十四節氣表”是我國先民的偉大發明,它的重要性絕不亞於指南針、火藥等四大發明。為什麼?

因為“節氣表”是中國農曆的精髓。它不僅表示日期,更是農業生產的指標。

傳統時代的農民都熟知這些諺語:“立春晴,雨水均”、“清明前後,種瓜點豆”、“過了芒種,不可強種”,“霜降摘柿子,立冬打軟棗”。

如果農業生產錯過了節氣,輕則減產,重則絕收;這在古代社會是很要命的。所以古語云:“為政莫大於明時”,就是說:統治者的重大責任就是修訂曆法,千萬不能讓人民誤了農時。

不信你看看古書對古代聖王(譬如黃帝、堯、舜)的記載,都會強調他們“修制曆法、授時於民”的偉大功績。

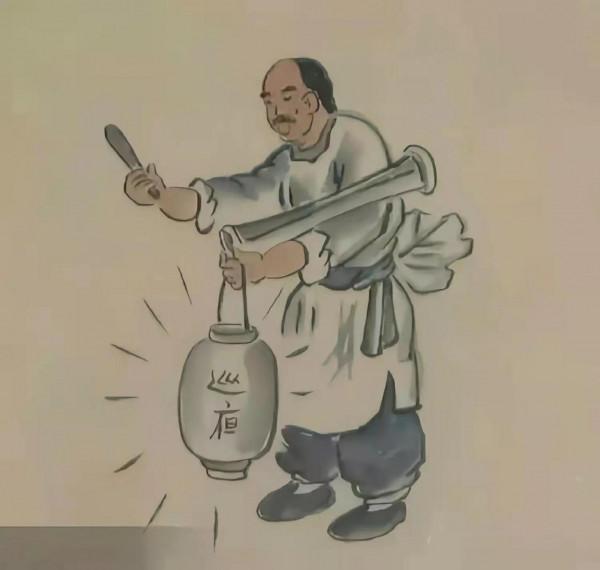

中國古人是透過鐘鼓樓來知曉時間的。早在漢朝,我國就有了鐘鼓樓報時制度。早期的鐘鼓樓設在皇宮內,只為皇家服務。唐朝的鐘鼓樓,早晨敲鐘報時,晚上敲鼓報時,“晨鐘暮鼓”的說法就是這麼來的。唐朝長安城實行夜禁制度,晚上不許出來瞎逛了。

所以主要街道上都設立了街鼓,跟隨著鐘鼓樓報時,以便全城都能知道夜禁的開始。暮鼓敲完,所有人都不許出來上主街了,否則就會捱揍。所以如果你穿越回唐朝,一定要趕在白天,否則你小命不保。這不是危言聳聽,唐朝真的有因為喝醉酒犯夜禁而被杖殺的例子。

如果穿越回了宋朝,就不用擔心了,因為宋朝沒有夜禁。宋代的城市生活空前繁榮,宋人多是夜貓子。夜貓子們夜晚也需要知道春宵幾何,所以晚上也得報時。宋代夜晚負責報時工作的,一般是寺院的僧人,他們拿著鐵牌子或木魚沿街報時。 對於以前的農民來說,看太陽就是最直接的看時間方式。日出而作,日落而息,抬頭看看太陽,就知道大概的時間了,這也是現代人們的勞作規律。每天太陽昇起,就該起床勞作了,太陽到天空中央的時候,就已經是中午了,等到太陽到了天邊,就該歇息了。

有缺陷的是,看太陽始終是一種較為粗略的看時間工具,就是不精準,那就需要發明更精確的看時間工具。

古人將夜晚分為五更,每更一報時,所以報時又叫“打更”。這些僧人在天亮時還要兼職天氣預報員,順便報一下當天的天氣,非常貼心。亢明清三朝,不光都城設立鐘鼓樓,其他大城市也有鐘鼓樓。今天西安的鐘鼓樓,很多人以為是盛唐時留下的,其實那是明朝時建造的。

那鐘鼓樓又是如何測算出時間的呢?古人最早透過觀測太陽來測時的,三千多年前的周朝發明了測時儀器“日晷”,利用太陽照出影子的長短和方向來測算時間。古人把時間稱為光陰,所謂一寸光陰原意就是日晷上一寸影子的意思。日晷把一晝夜劃分為12個時辰,一個時辰是兩小時。日晷最小的刻度合今天15分鐘,所以古人管15分鐘叫一刻或一刻鐘。在古代,一天是12個時辰,一個時辰是八刻鐘。

日晷在陰天和晚上就沒用了,所以古人又發明了不受天氣影響的計時器——漏刻。漏刻是往銅壺裡裝入一定量的水,讓它慢慢漏出,透過漏出水的量來確定時間,又叫“銅壺滴漏”。早期的漏刻有一個嚴重缺陷,由於水位高低不同導致的壓力差,會出現“水位高時漏得快,水位低時漏得慢”的現象,這樣計算的時間就會有較大誤差。 到了東漢,科學家張衡改進了漏刻,將其設計成二級漏壺,即增加一個漏壺,讓水的高度變小,流得更勻速,減小了時間計算的誤差。後世沿用了這種方法,在宋元時期還出現了更為精確的四級漏壺。古代還有種更簡便的計時工具——燃香。所謂“一炷香的工夫”就是這麼來的。古代有專門用來計時的燃香,稱為“更香”,更的原意即時間的刻度。

更香用燃燒速度均勻的木料製成,有的更香上還嵌有金屬珠,燃燒到固定時間時金屬珠會掉落,用以提醒時間。宋代時,這種更香隨著宋代的商船遠行海外,其準確程度讓外國人歎為觀止。李約瑟在《中國科學技術史》中評價更香說:“吾人從未見其有大差誤,此發明可代自鳴鐘。”的確,在那個西洋鐘錶價值連城的年月裡,更香的價格的確更親民,更接地氣。明朝時,一盤更香只需3文錢,可用一晝夜。 燃香計時是佛教傳入我國後才有的。還有很多時間量詞也與佛教有關。比如一彈指,合今天7.2秒;還有一瞬,合0.36秒;最快的是一念,合今天0.018秒。“就在這一瞬間,才發現,失去了你的容顏”——0.36秒就會失去,的確是太快了。

明朝中葉後,西洋鐘錶作為禮物和商品進入中國。1601年,義大利傳教士利瑪竇將自鳴鐘送給萬曆皇帝,鐘錶進入中國古代宮廷。到了清朝,上層貴族和官方已經普遍使用鐘錶作為計時工具了。

年、月、日的時間單位就這樣產生了。它來自人類對天體執行和植物生長週期的觀測。是發現而不是發明。

後來,人類據此發明了更多的時間單位。譬如把一天分作24等分,便有了小時;把七天規定為一週,把一百年稱作一個世紀等等。

現在我們知道:太陽每天東昇西落,是因為地球自西向東自轉。一年當中四季更替,是因為地球繞太陽公轉,且自轉軸有一個傾角,從而使太陽直射點在地球表面週期性移動。

但古人並不清楚這些,他們長期認為地球是不動的中心,日月星辰都圍著地球轉。直到16世紀,哥白尼提出“日心說”以後,人類宇宙觀才發生深刻改變。

隨著天文學進步,人們發現:不僅月球圍繞地球轉,地球圍繞太陽轉,太陽自身也在轉,整個銀河系都在圍繞一箇中心旋轉。只是他們的公轉週期相差很大。

月球公轉一週需要27天多一點,地球公轉一週需要365天,太陽公轉一週則需要2.2億年(803億多天)。在一個人的生命週期中,太陽幾乎是不動的。

所以對古人來說,最重要的時間單位就是年、月、日。日週期和月週期很好觀測,如何測定年週期卻是一個技術活。 先秦兩漢詩歌的時序意識

時序意識的詩化可上溯至我國最早的詩歌典籍,對時間的覺察是人類認識世界與發現內心的重要途徑。劉宋元嘉時期被稱為“詩運轉關期”,詩壇上興起復古思潮,上承建安、太康詩風,要研究這一階段詩歌中時序感模式的特點,有必要先梳理時序意識在漫長的詩歌創作實踐中是如何發展為時序感模式的,述先秦至兩漢時期時序感模式產生前詩歌中時序意識與志、情、理主題互動的狀況。

古人關於時間的詩性表達從《詩經》開始,以賦、比、興的手法構建,具有或敘事或抒情的指向。

如《國風·豳風·七月》先以視野闊大的天文星象交待天未亮的時間背景,再點出“宵征”“夙夜”,視點落在小小一個徵人身上,心靈感受到由時間再到空間的壓迫,寂寥悲苦之情頓顯。

且表意上的重複強調了時間,突出主人公的辛勞。末以淡淡的“寔命不同”作收束,情在意外。在此篇中,時先與景物描寫結合,再與事件敘述一體,情在描寫與敘事的差異碰撞中生成更大的張力,區別於《七月》中記號般單純糅合敘事的時間表達。

值得關注的是此篇心理時間的引入,思念之情能改變主觀時間的長度,以一日比三月、三季、三年,情隨時間一起拉長,這種抒情上的誇張沒有盡頭。時間意識具有個體差異,而審美經驗具有共性,因而它能作為時與情文學化結合的成句被歷代沿用。

時間凝結於物中被察覺,美人與節物相類,時間流逝體現在個體生命的變化中,與之同時詩人生出恐懼之情,因萌生與時對抗之心並瞬間察覺其不可勝。

屈原作品是濃烈生命意識的宣洩,個體抒情性達到先秦時代之頂峰,時序感是塑造悲劇英雄模型的外部手段,該模型的核心是逐臣之感傷,因而,時序感比附政治、道德生命,尚未獨立。

統領全篇,秋的到來及其表現作為時序的一種,是引發一切感傷的契機。在此之前的作品物只是比附於事,物可有可無,但《九辯》卻是因秋而悲,既已察覺到悲傷,再去深尋事類,從“事—物—情”到“物—情—事”,事不需明確詳實,情的浸染已讓主人公無暇多顧,情真正成為核心。 如果說我國曆史上最為精確,最具代表性的計時工具,要數大明燈漏了,它最接近我們見到的大鐘表。

1276年,元代的郭守敬發明了大明燈漏。

它是利用水來做動力,透過內部相當複雜的齒輪機松來帶動木偶,一定的時間,設定木偶進行自動報時,如一刻鳴鐘,二刻擊鼓,三鉦、四鐃。

這個發明確實是我國曆史上最接近鐘錶的一項偉大創舉。

隨著時代的發展,人們計時工具也越來越準確、省時,充分體現我我國古代勞動人民的智慧與能力,正是由於他們不斷的沉澱和積累,才有了現在更為精確的工具。