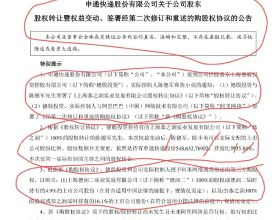

在阿拉斯加的卡克托維克(Kaktovik),兩隻小北極熊在一根木頭上玩耍。這個小鎮位於巴特島北岸,居民們與熊生活在一起,北極熊是熊科中現存最大的物種。

撰文:JAMIE LAFFERTY

攝影:JAMIE LAFFERTY

如果要為北極熊找一個詩意的類比,那大概就是“極光”,美好卻難覓蹤跡。但在卡克托維克,北極熊卻是人們司空見慣的動物。在北極的其他地方,發現這一地球上最大的陸地捕食者可能有點像中彩票,需要雙筒望遠鏡和相當大的運氣。但在阿拉斯加北岸的巴特島上,這兩樣都不需要。

我和Riley Barnes一起在午後走進了寒冷的北極。Barnes是紐約人,曾在《復仇者聯盟4:終局之戰》(Avengers:Endgame)和《了不起的麥瑟爾夫人》(The Marvelous Mrs. Maisel)等電影中擔任特技演員。在演藝工作的間隔期,27歲的他聽說了一份“野外工作”:為卡克托維克北極之旅(Kaktovik Arctic Tours)做船長,並尋找北極熊。於是他決定挑戰這份不尋常的工作,但也就意味著要搬到北坡(North Slope)寒冷的阿拉斯加海岸。

我們離開卡克托維克的港口還不到10分鐘,就看到了一隻母熊小心翼翼地帶著兩隻幼崽,大的那一頭在前面,小的那一頭在後面亂竄,就好像忘記帶書包一樣。母熊坐在棕色的沙灘上,很快弄髒了自己原本潔白的皮毛,然後表現出莫名的溫柔——讓幼崽進去吃奶。

一個小時後,我們便忘記了這一幕的溫柔和完美,因為我們看到兩頭雄性北極熊在水裡,以醉酒的狂暴姿態相互抓扯。“它們只是在玩耍,”Riley說,我相信他的話,但如果這種打鬧發生在幾乎任何其他物種身上,最後怕是隻能以一頓美餐收場了。

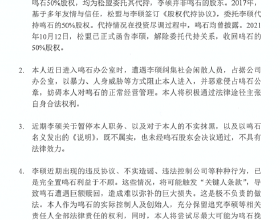

Riley說,在他工作的這幾個星期裡,觀測到的北極熊數量每天都在變化,但每天都一定能看到。它們夏季在這裡居住的一部分也是因為人類。卡克托維克的因紐皮雅特(Iñupiat)土著居民每年可以捕殺三頭弓頭鯨。捕殺完成後,他們會在城鎮邊緣剝開巨大的鯨魚屍體。肉會平均分配給社群居民,剩下的則會拖到附近的沙洲給熊吃。

在阿拉斯加的卡克托維克,一隻北極熊接近一頭弓頭鯨的殘骸。

兩隻北極熊,可能是兄弟姐妹,在阿拉斯加的卡克托維克打盹。

在阿拉斯加的卡克托維克,北極熊一家從沙子中爬起,它們嗅到了空氣中的某種氣味。

北極熊的爪子有蹼,皮毛隔熱,是游泳健將——北極熊在拉丁文中的意思是 "海熊"。

這些免費食物世代吸引了著北極熊。在從阿拉斯加中部費爾班克斯飛到這裡的航班上,我誤以為自己看到的是沿著黑暗海岸漫步的綿羊。由於“食物”充足,這些熊表現得像專業的連環殺手一樣平靜,對沖突或謀殺不感興趣。

對於包括我自己在內的局外人來說,融入因紐皮雅特文化需要對自身做出迅速調整,比如他們會捕獵和食用鯨。我想問更多關於這方面的問題,但在這次乘船旅行中,我頭腦中壓倒一切的想法是:“哦!北極熊!”

弓頭鯨被認為是地球上最長壽的哺乳動物,其壽命可長達250年。2007年,人們發現在阿拉斯加海岸的這一帶捕獲的弓頭鯨的脖子上嵌有維多利亞時代的魚叉碎片,這證明了它們身體的復原力。可以想象,躺在附近沙洲上的弓頭鯨的骨架就像舊船的殘骸一樣,屬於同樣古老的標本。

屠殺它們可能是一件很難想象的事情,更不用說親眼目睹了,但是在20世紀70年代初禁止對弓頭鯨進行商業性捕獵(不同於自給性捕獵,自給性捕獵在有限的條件下允許土著居民進行)之後,西北極地區的弓頭鯨數量增加了十倍。現在,每年從這些水域捕獲的鯨不超過人口的0.5%,捕獲量是相對可持續的。當然,對鯨來說不是什麼好事,但捕獲它們至少對人類和熊都有好處。

在換相機儲存卡的時候,我問Riley是否想留下來過冬。他搖搖頭,解釋說,即使在夏天,這個遙遠的前哨站也感覺太孤立了。“這是一個乾燥的城鎮,”他半笑半笑地說,儘管不是用眼睛。“我是說不能喝酒,夥計。”

一座倉庫矗立在阿拉斯加布魯克斯山脈的山峰前。布魯克斯山脈綿延1126千米,穿過阿拉斯加進入加拿大。

卡克托維克荒涼的地形、泥濘的道路和搖搖欲墜的房屋都不是我從這片荒野中所期望的;不知何故,這一切都和北極熊的壯麗宏偉不相稱。然而,在這個冬季最低氣溫記錄為零下51攝氏度的小鎮上,250名居民做任何事都必須將功能置於形式之上,這或許是可以理解的;美學主義在實用主義面前只能讓路。或者,正如Riley所說:“美麗是這個城市唯一沒有的東西。”然而,儘管看起來不那麼吸引人,但卡克托維克可能是地球上觀看野生北極熊最可靠的地方,不像加拿大馬尼托巴省丘吉爾這樣擁擠和商業化。

但在理想的條件下,卡克托維克也可以是美麗的。

船長

第二天早上,我們享受到了這個城市最罕見的燦爛的陽光,只有少量的捲雲出現在天空上,就像畫筆一樣。現在,北極熊的皮毛被晨光染成了粉紅色,隨後變成是金色——當它們來到岸邊時,強健的身軀映照在高北極平靜的水面上。

Riley的老闆Bruce Inglangasak20年前從加拿大北部搬到這裡,儘管從因紐皮雅特的角度來看,穿越現代邊境沒什麼意義。64歲的他蓄著一副威嚴的鬍子,穿著一件不合身的獵人夾克,他在接受讚美或感謝時的點頭讓人幾乎察覺不到。我無法描述他的頭髮,因為在我和他在一起的三天裡,他總是戴著保暖帽。布魯斯的手大而粗糙,他對某些事瞭如指掌——比如與北極熊的安全距離,以及如果他們的注意力停留在他的船上,什麼時候啟動引擎。

作為因紐皮雅特社群的一員,他的態度既簡明又富有啟發性。例如,當我問他是否覺得自己是美國人,甚至是加拿大人時,他大呼一口氣,就像在模仿馬一樣,然後回答說:“我覺得自己是因紐皮雅特,因為我曾經這樣生活過——我至今還這樣生活著。”靠打獵、釣魚養家餬口。”

剛開始與熊打交道時,曾有人邀請他來幫助大衛·阿滕伯勒爵士(Sir David Attenborough)的傳奇寒冷氣候攝影師道格·艾倫(Doug Allan)為BBC拍攝它們。“這很有趣——當我們剛開始的時候,我們經常和它們一起在這裡散步,”船長說,這時我們停泊在離一對熟睡的熊只有15米左右的地方。我充滿希望地看了他一眼,好像在問:“我們今天能實現目標嗎?”但他的眉毛一抖告訴我,不,絕對不能。

Bruce的說話節奏就像一隻漫步的熊一樣緩慢,似乎他根本不喜歡說這些話。“現在有各種各樣的規章制度,”他嘆息道。“我必須接受所有的培訓,處理所有的文書工作。這花了一段時間。”

負責卡克托維克北極之旅的Bruce Inglangasak,20年前從加拿大北部搬遷到卡克托維克。

2018年,當局還開始堅持要求因紐皮雅特獵人將所有鯨魚殘骸沉入海中,讓熊更難接近它們,以此來阻止熊的生存。現在,他經常看到它們潛入海中尋找食物,它們巨大的白色屁股在海面上晃動,就像漂浮的聚苯乙烯。幾個世紀以來的習慣意味著它們還沒有去其他地方——至少目前還沒有。事實上,熊與鎮民互動的次數已經增加;人們經常發現熊在卡克托維克附近徘徊。因此,遊客不允許在夜間走動。許多當地人都養著大而兇的狗,在這裡,在北緯70度,它們全年都保持著冬天的大衣和兇猛的樣子。許多狗有效地充當了熊的警報器。

我在鎮上的時候,一個當地人射殺了一隻北極熊,因為據說它試圖殺死他的獵犬。Bruce義正言辭地解釋說,他和社群裡的其他人都認為這是一種暴行。然而卻被判為合理自衛,該男子只得到了一個警告。這也營造出一種邊緣感——對來自美國48個州的人來說,這裡的生活是遙遠的,最終是不可知的,即使它就在我們面前。

當然,這裡有很多東西確實普遍具有吸引力。北坡位於北極圈內約400千米,遠在林木線之外,且距離北極僅不到2253千米。它的緯度過於極端,如果在地圖上看到它,我們甚至會懷疑這裡的空氣是否更稀薄。或許不是吧,但往往更加豐富多彩——Bruce告訴我,在較暗的月份,人們能看到北極光頻率很高,他幾乎不會去特意關注。極夜會持續66天,但我們處於如此遙遠的北方,一年中的任何時候都可能下雪,包括在出太陽的66個夏日。

沒有公路能到達卡克托維克,所以人們總是受制於阿拉斯加輕型飛機的變化無常。延誤和取消的情況經常發生,但也催生了高度本地化的“服務”。當我終於要出發時,飛行員發現乘客名單上少了一個人,於是簡易機場的一名工人跳上一輛卡車,開到她家,把她接走。當這位女士爬上飛機時,她表示歉意,好像是因為她臨時耽誤了一輛公共汽車。

離開前,Bruce解釋說,時間並不是這些地方唯一會發生變化的東西。當他第一次搬到這個地區時,他在骨頭堆裡數到了90只北極熊,但在2005年的一場怪異風暴之後,數量開始急劇下降。"冰層不是很厚,我們會遇到一整個星期風速都在160千米/小時的情況,而且海洋變得非常混亂,"他在最後一個早晨告訴我。"第二年,我們數到了60頭北極熊。現在大概在40或50只左右徘徊。" 我只問了一半的問題,是什麼導致了這種下降,他的回答就像一把錘子落在甲板上。"氣候變化"。

Bruce的方法似乎並不特別科學,但他的經驗肯定是有價值的。他花了20年時間觀察卡克托維克的海冰,他確信,風速增加、溫度升高和冰層變薄都會使北極熊的處境更加艱難。他說,有鑑於此,將鯨魚屍體沉入海底似乎是一個特別不必要的舉措。

美國邊緣

向西飛行35分鐘就到了普拉德霍灣,它是北坡交通樞紐,也是其財富來源。自20世紀60年代末以來一直如此,但如果說卡克托維克不漂亮,那麼普拉德霍——北美最大的油田——就是永久凍土中的一個癰疽。有時,北極熊會在附近徘徊。大自然脆弱的現代象徵與這個巨大而骯髒的工業基地面對面——我想沒有什麼畫面能比這個更令人震驚了,北極熊的白色皮毛隱喻著、甚至可能真的被企業的黑色石油濺到。

一隻孤獨的北極熊望向阿拉斯加北坡的卡克托維克鎮。

我們的飛機在普拉德霍灣短暫降落,在那裡又向西飛了25分鐘,到達烏奇阿格維克。從1901年到2016年,這裡被稱為巴羅,是美洲大陸最北端的城市,本身也是一個旅遊景點,儘管4500名居民中的大多數(其中約60%是阿拉斯加原住民)都直接或間接地參與了石油工業。

我於北極的陰霾中在鎮上散步,希望天空晴朗,以後有機會看到極光。在那之前,低沉而寒冷的太陽無力地掛在地平線上,足夠的光線讓我可以到海岸邊朝聖,靠近波弗特海和楚科奇海的匯合處。站在一組鯨魚下顎骨旁邊,黑色的沙灘上有一扇可怕的門,空氣中瀰漫著陰冷的感覺。前方的水面非常平靜,當它滑向無邊無際的霧氣時,顯得像雙層奶油一樣沉重。我仔細聽著,試圖捕捉那些古老的弓頭鯨的呼嘯,但我唯一能聽到的是我自己的牙齒在打顫,所以我退回到溫暖的民宿,那裡慷慨的主人Myron和Susan McCumber用一杯熱巧克力讓我恢復了活力。

第二天早上,我前往因紐皮雅特遺產中心(因紐皮雅特 Heritage Center),這是一個極好的文化博物館和學習中心,到處都是當地的文物和傳說。在這裡,在靠近捕鯨展覽的地方,我遇到了導遊Dorothy Levitt。她說:"現在應該下雪了,"她面無表情地瞥了一眼窗外。"實際上在下雨。這影響了我們的狩獵季——苔原上的交通也減少了,因為溼度太大了。"

Dorothy 很快表示,是石油工業改變了這裡的生活方式,但她認為氣候變化將產生更大的影響。她在49號州的最北端度過了前半生,她說,儘管存在挑戰,但只要有住宿條件,就不乏願意上來的人,至於他們是否能忍受則是另一回事。

Dorothy笑著說:"有的老師在8月到達時,就陷入一種文化衝擊,然後坐上了返回南方的下一班飛機。"很多人不會持續待到聖誕節,但這真的取決於你對環境的適應和反應。"

那黑暗呢?我是蘇格蘭人,即使是在那些相對寬綽的低緯度地區,要想應付有限的冬季日光,對大多數人來說都是個挑戰,對有些人來說更是不可能的。"我不認為黑暗對我們有多大影響,因為我們是在黑暗中長大的,"多蘿西不屑地揮揮手說。"我們告訴新朋友:不要過多地考慮偏遠的地方,也不要把自己孤立起來,必須保持社交參與。"

捕鯨慶祝活動也是如此。Dorothy是因紐皮雅特人,但她也有一些蘇格蘭和英格蘭血統。這兩群人的祖先都是在20世紀初被商業捕鯨吸引到這裡的,雖然在今天,有限的狩獵活動出於不同目的,捕鯨活動依然以相當大的聲勢在每年春天和秋天如期而至;夏天則是海象和海豹的狩獵季。我以前從未聽說過有人吃海象:這種動物的皮很厚,幾乎可以抵禦北極熊。它的味道如何?對於這個問題,Dorothy皺了皺鼻子:"嗯,如果你把它煮得時間足夠長的話,還可以。"

遺產中心有詳細的展品,展示了這一切對因紐皮雅特人在精神和經濟上的意義。在另一個房間裡,阿拉斯加土著人用海象的牙製作手工藝品和魚叉。在外面,長長的鯨鬚在阿拉斯加的微風中飄蕩,讓人想起潘帕斯草。如果這些偉大生物的殘餘物沒有被因紐皮雅特人利用,我覺得它們會更可怕。

"春天捕獲鯨時,我們會舉行盛大的慶祝活動,包括扔毯子。"當我們開始告別時,Dorothy繼續說道。我聽說這個習俗最初是為了幫助發現遠處的鯨(由於周圍沒有明顯的山丘,一名“偵查員”會被“發射”到天空中去,畢竟站得高望得遠)。Dorothy在我問她這是不是真的之前就開始笑了。"我不知道,"她笑著說。"我覺得有人在開你的玩笑——只是為了好玩。”

遊玩要點

最好在5月和9月之間遊玩,這段時間的最高氣溫為7攝氏度,最低氣溫為零下8攝氏度。其他月份裡,航班的不確定性會增加,天氣也更冷(12月至3月降至零下20攝氏度)。然而,晚一點離開會增加看到北極光的機會。到了冬天,大部分的熊都會在海冰上出沒。

(譯者:張淏然)