關注風雲之聲 提升思維層次

導讀

所謂宗教改革,絕不是對這些紅塵信仰與精神需求的廢除。宗教代表著歐洲的政治秩序。

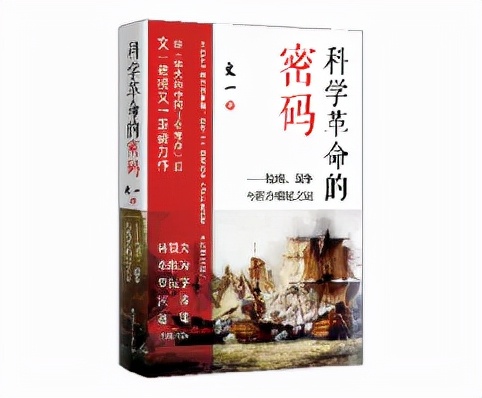

本文摘自文一《科學革命的密碼——槍炮、戰爭與西方崛起之謎》,東方出版中心2021年12月出版

進入文藝復興之後的15世紀,宗教在塑造歐洲文化中繼續發揮著最強大作用。一方面,每個普通人都相信上帝和來世,無論他們是羅馬天主教徒、東正教徒、猶太教徒還是穆斯林教徒。實際上,15世紀的人們不可能理解無神論的概念,因為歐洲遠沒有中華文明發達和先進。宗教為生活中最深層的問題提供了所有答案。關於世界如何運轉,我們來自哪裡,我們為什麼來這裡,以及我們死後會發生什麼等問題都沒有任何其他解釋。一個人生活中的每一個階段都以宗教信仰為指南。宗教儀式標誌著一個人的出生、青春期、婚姻和死亡。

所謂宗教改革,絕不是對這些紅塵信仰與精神需求的廢除。宗教代表著歐洲的政治秩序。

因此宗教改革,是由於教廷腐敗、商業繁榮和無政府主義氾濫所導致的歐洲政治秩序的衰落下歐洲政治權力格局的重新洗牌。也正是這種政治權力格局的洗牌需要,導致了國家力量對民間宗教改革運動的選擇性支援(或者維護)。

歐洲文藝復興進入十六世紀發生在北歐地區的一場宗教改革運動,主要由路德和加爾文領銜。其初衷與目的,並不是傳統歷史觀鼓吹的讓歐洲人獲得宗教解放和思想自由,而是重建在義大利文藝復興期間被道德墮落所徹底摧毀的基督教信仰,使這個信仰重新成為統一北歐思想界的新的“精神鴉片”。

對於路德宗教改革的侷限性、不徹底性和欺騙性,馬克思一針見血地諷刺道:“他破除了對權威的信仰,是因為他恢復了信仰的權威。他把僧侶變成了世俗人,是因為他把世俗人變成了僧侶。他把人從外在的宗教篤信解放出來,是因為他把宗教篤信變成了人的內在世界。他把肉體從鎖鏈中解放出來,是因為他給人的心靈套上了鎖鏈。”

尼采更為直截了當,在他眼中路德不過是“一個粗野的、不地道的農民,他用新教的自由’把所有積累起來的粗暴需要都發洩出來了”。新教不過是“再度想成為主人,再度掠奪、壓服、咒罵,還考慮到感官想要獲得清算:首要地,人們看到了對巨大的教會財富的渴望”。因此在尼采看來,“宗教改革”不過是“世俗本能的最具欺騙性的爆發之一:一些強大的、變得不可遏制的、徹底庸俗的慾望想要爆發出來;所急需的無非是一些託詞,尤其是要虛構一些大話,有了此類大話,這些野蠻動物就可以得到解放了”。

如果說南歐地區的文藝復興運動不過是十字軍東征之後在商業繁榮的義大利所展開的一場“徹底的去道德化運動”和人性的極度奢華、腐敗、墮落、兇殘的體現,那麼北歐地區的宗教改革運動不過是文藝復興運動在保守和貧困潦倒的北方地區的一種扭曲的折射。正如尼采所說:“在宗教改革中,我們找到了義大利文藝復興運動的一個混亂而粗俗的對立面,起於類似的原動力,只不過(它)在落後、粗野的北方不得不披上宗教的外衣。”

因此一方面,重建宗教對人的思想統治權威以拾回人民對上帝的虔誠,另一方面與天主教會爭奪對世俗財富的控制權,才是路德和加爾文的宗教改革運動的出發點和最終目的。正因為如此,這場宗教改革運動也滿足了北歐地區君主統治者們的需要,因而新教很快成為北歐重商主義國家的國教。正如18世紀德國大文豪兼歷史學家席勒一針見血指出的:“一些君主急欲實行宗教改革是為了謀求獨立,指望從教會創立者那裡獲取豐厚的獵獲品。”

所以歐洲這場宗教改革運動,是源於羅馬天主教內部的分裂,以及歐洲各國王室利用這個分裂展開的對主導歐洲政治秩序的教會權力的爭奪,尤其是附屬於宗教的政治和商業利益的爭奪。在一個只有宗教才能掌握民心的年代,誰掌握了宗教,誰就掌握了真正的政治統治權。所以人類歷史上,如果沒有國家力量的支援,任何宗教或者宗教流派都很難長期流行開來。

總的說來,16世紀的歐洲對宗教改革的巨大社會與政治需求主要來自三個方面:

1.十字軍東征導致的道德墮落、教廷腐敗,以及民間和黑社會不擇手段的商業致富行為,包括天主教教會濫發贖罪券,教皇公開利用贖罪券搜刮民脂民膏,導致北歐人藉此希望脫離南歐天主教對財富的控制而另立“中央”,獲得對鉅額教會財產和自身財產的獨立自主控制權。

2.文藝復興時期的道德墮落所引發的梅毒氾濫,成了比黑死病(鼠疫)更加威脅歐洲社會結構和人與人之間關係的可怕瘟疫。梅毒的流行破壞了整個社會(包括上層貴族階級)的家庭生活和社會細胞;因而北歐宗教精英提出了向基督教“道德原教旨主義”與“禁慾主義”迴歸的必要性,從而促成了清教徒運動的產生。

3.對葡萄牙、西班牙的地理大發現和海外殖民地主權“分一杯羹”的強烈渴望。由於地理大發現和全球殖民運動的拉動,以及歐洲熱兵器戰爭對木材砍伐業和冶金採礦業的拉動,導致了波羅的海北歐國家經濟圈的經濟振興—經濟繁榮必然導致北歐王室脫離羅馬天主教控制的企圖;而尋求經濟獨立的最好保障除了軍隊就是意識形態——它們都是新的政治秩序的脊樑。

首先,文藝復興末期在北歐地區所引發的宗教改革,不是流行歷史觀所粉飾的“思想解放”——事實上,新教比天主教還更加仇視科學,更加強調宗教專制;而是由於羅馬教廷的權力腐敗和道德墮落到了極端之後,從歐洲基督教世界內部所必然產生的一種獨立抗衡力量。這個反抗力量要求重建宗教的道德權威,以重樹基督教在歐洲人心目中的統治地位。從這個意義上,這場宗教改革運動是極其成功的。但是,從真正意義上的“思想解放”和衝破宗教對人們思想的終極束縛來說,這場宗教改革運動是反其道而行之的——是“反動”的。這也是為什麼即便到了19世紀下半葉,基督教(無論是天主教還是新教)仍然統治著人們的精神和思想,以至於尼采還需要公開站出來呼籲“上帝已死!”以至於馬克思和恩格斯還需要在《共產黨宣言》中宣佈“宗教是麻醉人民的精神鴉片!”這個時候離路德發起的宗教改革運動已經整整過去了400多年。

其次,方興未艾的地理大發現和殖民運動給南歐國家帶來的巨大商業和政治利益,使得北歐國家強烈要求改革羅馬教皇們為了自身利益而賦予南歐國家的這種對全球資源的壟斷秩序。因此,北部歐洲的國家力量之所以願意支援新教改革,不是出於道德的考量(事實上同情新教的英國國王亨利八世,毫無道德可言,是一個公認的道德敗壞的專制暴君),而是出於強大的經濟和政治動機——新大陸的發現和亞洲新航線的開通,為富有十字軍東征強盜精神的所有北歐野蠻國家,注入了參與這場“打砸搶掠”遊戲的強心針,因而推動了北歐國家擺脫羅馬教廷的控制而獨立的政治訴求。這個政治訴求體現的是北歐民族的國家利益的覺醒。如果不能參與全球殖民並形成自己新的意識形態,北歐國家無法與南歐國家競爭。國家競爭需要獨立自主的國家政策和意識形態,需要獨立自主的稅收體制和職業軍隊,需要獨立自主的外交關係和地緣政治。

換句話說,北歐的國家力量藉機於民間的宗教改革呼聲,發動了一場對羅馬天主教統治和財富壟斷勢力的反叛。因此在英國,引發宗教改革的不是路德,而是亨利八世。雖然亨利八世表面上是出於反抗羅馬教廷對他重婚的阻攔而宣佈脫離天主教和接受新教,但是那隻不過是一個催化劑而已,而不是出於天主教道德墮落這個原因。

實際上文藝復興時期天主教教廷的腐敗和義大利政治的混亂失序,給歐洲其他國家後來的統治者提供了幾點教訓。第一,宗教是必須的,否則無法維持社會秩序;因此英國國王亨利八世搞了政教合一,形成了強大的中央集權。第二,必須從羅馬天主教的政治控制下獨立出來,獲得管理自己國家宗教的主權,才能實現在經濟利益上的獨立,尤其是葡萄牙和西班牙在羅馬教皇的袒護下,透過對美洲和亞洲的巧取豪奪獲得的天量財富,使得北歐國家垂涎欲滴。因此北歐王室的經濟利益訴求,就是努力實現在葡萄牙和西班牙發動的全球殖民征服中分一杯羹,以在自己統治下的國土上實現國富兵強的目的。

凡是企圖擺脫羅馬天主教控制的北歐國家,都看到了支援新教的好處。於是,英國王室決定充分利用宗教改革這場分裂天主教的政治運動,為此不惜與土耳其穆斯林結成統一戰線,向羅馬教廷以及支持者(比如西班牙和法國)宣戰。自強型的英國都鐸王朝,決意不惜一切代價(包括動用皇室特許的海盜)躋身於這場地理大發現和全球殖民運動之中,因為英國人身上照樣流淌著十字軍東征的熱血,不可能眼睜睜看著葡萄牙和西班牙把整個地球給瓜分了;來自東方的財富——金銀、香料、絲綢、陶瓷——不能僅僅屬於受到羅馬教皇庇護的南歐海盜。

所以,北歐國家宗教改革的動機是對歐洲財富的再分配意志的體現,其成果得益於國家力量的介入。它所充分體現的,是透過血緣聯絡的碎片化的歐洲民族(國家)之間的經濟與地緣政治利益的衝突與鬥爭。

在大航海開啟以後的時代,歐洲各國獲得了越來越多的商業利益,但是每個國家由於地理位置的不同,獲得商業利益的機緣也就有巨大差別。這導致了地緣政治衝突和戰爭。然而在羅馬教皇壟斷宗教的時代,要想奪權就必須創立新的教派 ,或奪取對《聖經》的新的解釋權 。路德和加爾文宗教改革,正是在這樣一個政治背景下誕生並及時獲得了北歐國家力量的支援和歡迎。

基督教本身的誕生歷史就清楚地說明了國家力量的作用。基督教從創立直到古羅馬皇帝皈依基督教之前,一直都是一個很小的東方教派。但是312年,君士坦丁大帝在經歷了一次“異象”後決心皈依基督教,基督教因此才突然登上了西方世界歷史舞臺。不到一個世紀,基督教已經取代各種異教成為古羅馬帝國的官方信仰,並以羅馬的影響力為中介,將“基督的啟示”傳遍歐洲。歐洲新一代“蠻族”首領紛紛皈依,很快,他們開始提出主張,認為自己擁有作為國王統治部落的神授權利。強大的統一者查理曼自封“神聖的”統治者,他有權並有責任捍衛和支援基督教信仰。到了11世紀的十字軍東征運動前夜,拉丁基督教(因為其經文及宗教禮儀採用拉丁語而得名)幾乎已經滲透至西方的各個角落。因此,古羅馬帝國最重要而持久的遺產便是歐洲的基督教化。

1588年西班牙無敵艦隊與英國的海戰,也反映了在國家力量的崛起下,文藝復興時期基督教世界內部權力的再分配過程。1618—1648年的“三十年戰爭”也繼續了這個權力分配過程。在這個過程中,天主教與新教之間的教派衝突是次要的,而地緣政治的考量、國家利益和國家霸業的圖謀才是主要的。

自15世紀開始,歐洲各國皇室對民間透過海外掠奪來追求物質財富的慾望的鼓勵,導致了比人類歷史上任何一次遠征還要熱情百倍的全民“大殖民”運動。為了皇室與國民的財富收入,國家出面對本國海盜進行公開鼓勵、“合法化”和“國有化”,鼓勵他們對鄰國商隊進行掠奪和搶劫。路德宗教改革強調,信徒可以透過私人財富積累而進入天堂,因此不過是宗教意識和國家權力對這個掠奪時代背景的一個反映而已。所謂宗教的“世俗化”,其實也是為了貪圖商業利益實施的徹底“去道德化”。

比如,荷蘭和英國這兩個北歐偏遠國家要想崛起,以便在葡萄牙和西班牙全球殖民的盛宴中分一杯羹,就必須凝聚民心,尋求獨立,並以某種方式鬆動或擺脫羅馬教皇的控制,把民心從對羅馬教皇的忠誠和對以西班牙天主教勢力為核心的權力結構的服從,引導到對本國政府的忠誠與服從,從而形成以國家而不是以教皇為向心力的新的權力中心和主心骨。這樣上下一心組織起來的國家,才有能力出去競爭打天下。這就拉開了荷蘭與英國對天主教公開的宗教背叛和宗教改革的序幕。

英格蘭1534年的“最高法令”,宣佈英格蘭國王亨利八世是“英格蘭教會在地球上唯一的最高領導人”,代替了教皇的權威。任何效忠羅馬教皇的行為都被認為是欺君叛國,並將以“叛國罪”論處。正是在這個法令下,英國著名大法官、社會哲學家、作家、政治家、文藝復興時期的人文主義鬥士托馬斯·莫爾,和英國天主教主教、紅衣主教、神學家、著名學者和劍橋大學校長約翰· 費希爾,因堅持對天主教羅馬教皇的忠誠和不贊同這個“最高法令”而被處死。因此兩人都被羅馬天主教廷追認為“聖徒”和為天主教獻身的“殉道者”。“最高法令”頒佈之後,愛爾蘭從1536年開始被英國王室直接控制,而蘇格蘭也在1560年的宗教改革後宣佈取消天主教並使天主教活動在蘇格蘭變得非法。

因此亨利八世脫離羅馬天主教的決定,是經過精心策劃和計算的:脫離羅馬控制以後,英格蘭可以不用向羅馬捐稅,可以獲得羅馬教皇在英格蘭控制的土地,從而大大增加國家財政收入。亨利八世用這筆節約出來的財富大興土木和國家軍事防禦工事,一方面拉動內需,另一方面應對來至法國和哈布斯堡帝國的軍事威脅。

荷蘭1568年向西班牙哈布斯堡王朝發起的獨立革命和“八十年戰爭”(1568—1648),又稱“荷蘭起義”,不過是緊步英國的後塵而已。

在國家崛起的過程中,除了宗教殘殺和迫害以外,殺戮和掠奪成性的海盜也成為歐洲各國王室認可的職業,從而受到王室特許甚至直接成為建立皇家海軍的人事基礎和前身。在這個過程中,歐洲人把十字軍東征中對伊斯蘭教徒的宗教迫害、種族屠殺、土地掠奪,轉化為歐洲各國之間和各國向歐洲以外整個世界的戰爭、掠奪和征服。

同蒙古帝國西征和奧斯曼帝國北征的以往歷史不同,這個新時代的戰爭和征服,主要是以控制商業通道和貿易利潤為目的的。在這個過程中,歐洲人發現物質財富的真正的永不枯竭的源泉,不一定是金銀財寶和土地本身,而是奴役勞動這個能夠創造一切財富的源泉。透過控制種植園奴隸和殖民地人民的勞動成果和商品貿易,歐洲人能夠獲得遠比金銀和土地本身還要多得多的財富。因此歐洲人改造和發揚光大了古希臘—古羅馬的奴隸制度,發明了各種形式的“三角貿易”模式,比如把黑人從非洲販賣到美洲,讓他們種植甘蔗、棉花和咖啡,再把產品販賣回歐洲大陸賺取不菲的鉅額利潤。他們也從事亞洲的三角貿易,用美洲掠奪來的金銀換取中國人和印度人生產的紡織品、絲綢、陶瓷、茶葉,再將這些商品運回歐洲換成美洲殖民地所需要的生產資料。這一切都需要強大軍事力量的威懾和保護。

美國曆史學家馬克 · 小山(2017)指出,宗教自由在16世紀上半葉的歐洲根本就行不通,因為宗教在維持16世紀的政治秩序時發揮著極其強大的作用。因此,歐洲創新精神在這個時期的解放(釋放),並不是由路德或加爾文宗教改革所推動,而是由戰爭中形成的國家機器為了抗衡外部征服力量而採取的軍備競賽和重商主義國家發展戰略所推動。為了行政管理和戰爭而籌集資源的需要,推動了國家權力的崛起。龐大的軍備開支需要廣泛嚴格的財政預算和資源調動。這個巨大的財政支出,只有依靠商業和遠距離貿易所獲得的暴利才能夠負擔。這個歷史性的、在皇室主導下的,從統治臣民內心的靈魂世界,向征服廣大的外部物質世界和貿易通道的轉變,由於地理大發現和對美洲資源的掠奪而一發不可收拾。

於是在1500年到1800年的300年期間,歐洲國家的經濟基礎和國家能力發生了根本性的改變(Tilly,1992)。第一個改變是歐洲國家規模的轉變。在中世紀末期,天主教統治者為了贏得與伊斯蘭教派和城邦國家間的血腥競爭,開始努力提高行政管理能力,更頻繁地增加稅收。但是,最戲劇性地發展出現在1500年之後,那是被歷史學家稱為軍事革命的軍事技術發展的結果。這場遍及整個歐洲的軍備競賽是火藥的傳入和引進帶來的,迫使統治者透過大力增加財政和行政管理能力來適應新技術下的軍備競賽,開發大規模殺傷性武器,供養大規模的軍隊。為了維持專業化的更大規模的軍隊,必須增加新稅種和創立永久性的政府借款管理體系。稅收體系於是發生了轉變,從臨時性的、封建性的和去中心化的稅收體系變成更加標準化的和中央集權化體系(馬克 · 小山,2017)。這是支付不斷擴大的軍費開支的唯一方法。歐洲軍隊規模的擴大對國家財政能力和稅收能力提出了新的要求。英法百年戰爭中每次軍事對抗的軍隊人數不過是數千人。但是在1415年阿金庫爾戰役(Battle of Agincourt)中,法國集結的軍隊已經超過萬人。1600年,西班牙軍隊達到20萬人,佔西班牙總人口的2.5%。法國軍隊在路易十四時期達到40萬人。如果按照這個比例,中國清朝得有800萬至1 000萬軍隊才能全方位對抗歐洲並加入歐洲海外殖民擴張的戰爭遊戲。然而清朝即便具有這樣的意圖也根本不具備這樣的財政能力,因為它沒有執行類似歐洲的“戰爭—貿易”的重商主義國家發展戰略,和歐洲那樣的透過海外殖民掠奪來支付的“戰爭—財政”體制。為了贏得歐洲國家間的軍備競賽和商業競爭,財政稅收在18世紀初的英國達到了國民總收入的9%,而且在1820年上升為23%。相比之下,被新制度經濟學家阿西莫格魯稱為“榨取性”制度的大清王朝的每年平均財政稅收在整個18和19世紀一直僅佔國民總收入的百分之四左右。

歐洲早期現代國家可怕的軍事力量和行政管理能力的形成,也意味著它們有能力比中世紀前輩更有效地鎮壓異端分子和異議人士。比如荷蘭哈布斯堡王朝的菲利普二世(Habsburg Philip II)和英國的瑪麗一世(Mary I)等統治者,都因為宗教信仰問題而燒死了數百天主教徒。而且因為戰爭可以決定國家存亡以及因為君王代表國家,由於投敵或背叛、傷害、欺騙、謀殺君王而被定的“叛國罪”,才越來越成為文藝復興以後歐洲國家最為嚴重的罪行,受到懲罰的殘酷程度勝過黑暗中世紀對異教徒的迫害。但是,這些變化的長遠影響破壞了宗教作為維護社會政治穩定的必要性,促成了用更加普遍的法律取代從前依靠宗教實行社會管理的老做法(馬克 · 小山,2017)。

因此,1500年之後歐洲的第二個改變,是1600年後歐洲出現的一種新現象——國家的權力源頭不再是貴族和教會,而是君主權威所代表的國家。國家意味著權力向君主的集中和新型官僚體系的壯大,這個過程帶來了其他重要後果。它意味著教會治國管理模式被逐步拋棄,取而代之的是國家推行更普遍的法律法規。法律體系變得越來越標準化,稅收變得更加規範。一旦發生這樣的機構改變,統治精英的意見開始更傾向於支援宗教自由。

但是宗教自由並不是不信教的自由,並不是取締宗教迫害。路德和加爾文的宗教改革運動以後,新教與天主教,基督教與伊斯蘭教之間的相互仇恨、殺戮與流血衝突並沒有因“宗教自由”而減輕。比如加爾文對西班牙醫生、自然科學家米歇爾 · 塞爾維特(Michael Servetus)的迫害就是一例。塞爾維特在醫學史上以發現肺迴圈的功能而聞名,他也否認三位一體,這讓他成為天主教徒和新教徒的共同敵人。加爾文與天主教宗教裁判所的人密謀,以其提出異端邪說的罪名迫害塞爾維特。當塞爾維特因背叛宗教理念被燒死在火刑柱上時,引起了歐洲新教徒們的歡呼(馬克 · 小山,2017)。

信奉新教的宗教改革家們並不尊重科學和當時的科學發現。比如當路德獲悉哥白尼將自己的日心說到處私下傳播時,感到極為震怒。路德說:“大家都要聽這麼一個突然發跡的星相術士講話,他處心積慮要證明天空或蒼穹、太陽和月亮不轉,而是地球轉。……這蠢材想要把天文這門學科全部顛倒;但是《聖經》裡告訴我們,約書亞命令大地靜止下來,沒有命令太陽。”同樣,加爾文也大罵哥白尼,他向門徒叫喊道:“有誰膽敢將哥白尼的威信高駕在聖靈的威信之上?”因此,新教國家比舊教國家有了大得多的思想自由,不是因為新教更加令人思想解放,而是因為新教國家中的牧師的權力比國王小的緣故。所以羅素指出:“新教的重要性不在於樹立異端,而在於分裂教派;因為教派分裂造成國家教會,而國家教會的力量夠不上控制世俗政權。”

路德仇視科學和加爾文迫害異教徒的例子,說明新教本身並非指向宗教自由的道路。美國的清教徒也只相信清教徒的宗教自由;在確保宗教一致性和對異教徒以及無神論者的迫害方面,他們比很多信奉天主教的歐洲國家更加嚴厲和殘酷。

因此,歐洲近代的科學精神並不是由宗教改革所推動的。文藝復興的歷史提醒我們,真正的思想解放和言論自由,要求相應的經濟基礎的推動。這個經濟基礎就是國家主導的重商主義,或“重商國家主義”。而推動歐洲國家重商主義建立的物質力量,來自中國商品的誘人倒手貿易所提供的超額利潤,和來自中國的火藥所引發的熱兵器戰爭。

火藥帶來的新型戰爭模式消滅了封建貴族和保護他們的城堡,鞏固了中央集權政治。所以,是國家競爭體系下的跨國軍備競賽、商業競爭和貿易擴張,反過來強化了歐洲各國的自由主義趨向。任何有實踐意義的宗教自由,既不是來自哲學家的論證也不是來自新教信仰的性質本身,而是來自17世紀之後由於工商業的跨國競爭和百姓生活的世俗化,使得歐洲國家在政治上根本做不到要求民間維持宗教信仰的一致性了,因為新教也變得越來越派別林立。

因此歷史學家馬克 · 小山(2017)才指出,即便到了17—18世紀的啟蒙運動時期,歐洲各國王室對於宗教自由的寬容態度,也不是由於啟蒙運動本身,而且由於國家權力的崛起而發生改變的。然而,“不是培爾、斯賓諾莎、洛克的觀點推動了國家權力的崛起,而是為了行政管理和戰爭而籌集資源的需要。對於越來越強大的財政和軍事國家而言,宗教一致性和迫害只是變得代價過於高昂和效率過於低下而已”。

來自北歐的國家力量和新教的衝擊,南歐的西班牙和法國做出了相當強烈的回應。天主教耶穌教會也開始崛起,實施自強型自我改革,反腐倡廉,以捍衛天主教的權威和原教旨的純潔。

由於無政府主義和無法無天的自由主義叢林競爭原則,文藝復興時期的政治條件有利於個人發展,然而不利於社會穩定。也像在古希臘一樣,這種社會方面的高度不穩定性與個人天才的表露是密切相連的。反過來,中國自實現大一統以來,為了維持超大型天下型國家的穩定性所付出的代價,恐怕就是妨礙了藝術上或才智上的特殊天才人物的大批次湧現與發展。

但是歐洲作為一個整體,卻可以從義大利的不穩定中受益。比如信奉天主教的葡萄牙和西班牙吸取了義大利揮霍無度、盛極而衰的教訓,一方面堅持貫徹十字軍東征精神,為傳播天主教赴湯蹈火,另一方面將商業利益看成王室的最高追求目標。一方面實行重商主義發展戰略鼓勵民間經商,另一方面堅決實行政教合一以維護政治穩定。它們不打算為追求義大利那種藝術上的繁榮和“個性解放”而忍受“兇殺和混亂”,而是決意完成十字軍東征的未竟事業,將“聖戰”目標推進到地球另一端那無盡的前沿和太陽每天升起的地方。

擴充套件閱讀:

流行歷史觀怎樣欺騙了我們 | 文一

李約瑟之謎的新答案來了 | 文一

偉大的中國工業革命 前三十年的貢獻不可磨滅(上) | 文一

偉大的中國工業革命 前三十年的貢獻不可磨滅(中) | 文一

偉大的中國工業革命 前三十年的貢獻不可磨滅(下) | 文一

背景簡介:本文作者為文一,作者獲華西醫科大學醫學學士,美國聖母大學哲學碩士,美國愛荷華大學經濟學博士,目前為上海交通大學安泰經管學院特聘教授。曾先後任香港科技大學經濟系和美國康奈爾大學經濟系助理教授,清華大學經管學院CCB講席教授和博士生導師,清華大學中國人民銀行五道口金融學院資深訪問教授,美國聯邦儲備銀行(聖路易斯分行)研究部高階經濟學家兼助理副行長。作者授權風雲之聲釋出。

責任編輯:祝陽