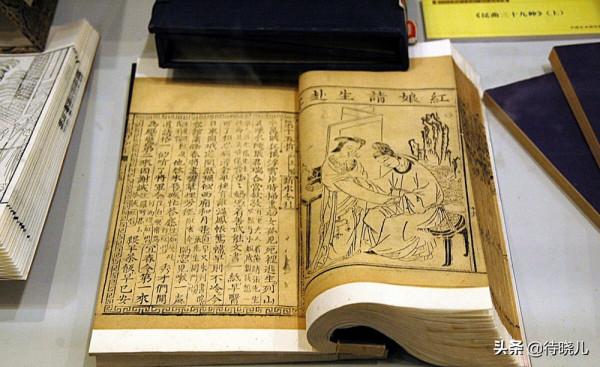

張生和崔鶯鶯在紅娘的牽線下,有情人終成眷屬,是歷來令人稱羨的愛情故事,但這個結局是在元代王實甫的《西廂記》中才最終確定下來的。

在這部作品中,因為主人公張君瑞(張生)的人設發生了根本性的變化,故事的性質也隨之改變,而這才是《西廂記》在文學創作上最大的價值體現。

張生的身份被重新設定,始亂終棄的合法性被抨擊

“崔張故事”最初來源於唐代詩人元稹的《鶯鶯傳》,張生曾與崔鶯鶯歡好,但為考取功名滯留京師,日久變心。

張生找到了一個非常無恥的藉口,將二人的分離歸咎於自己不能駕馭尤物。他認為崔鶯鶯這種美女,“不妖其身,必妖於人”,且舉了周幽王和褒姒、殷紂王和妲己的例子,大有一種紅顏禍水的感慨。張生認為自己駕馭不了崔鶯鶯這樣的美人,所以寧可自己遭受一點相思之苦,也要與之分手,這就是所謂的“忍情”。

這種說辭在今天看來可以說是無恥之尤,但在當時卻得到了唐代士大夫們的讚賞,認為張生的行為是正確的。

我們不能以今天的價值觀來批判古人所處的時代,正如陳寅恪先生在《讀鶯鶯傳》中說的那樣:

捨棄寒女,而別婚高門,當日社會所公認之正當行為也。

這種現象從根本上來說,是科舉制度的一種負面影響,寒門子弟透過科舉進入仕途,就此改換門庭,變為了貴族,而門閥世族的價值觀念在唐代社會依然有著強大的生命力,所以這些寒門子弟與之前歡好的女子之間出現了重大的社會地位落差,導致了家庭關係的不穩定。

這種扭曲的價值觀伴隨著科舉制度的普及影響了很多人,但糟粕就是糟粕,人們早晚會認識到這種行為的錯誤性。所以從晚唐開始,這種“始亂終棄”的行為就遭到了士大夫們嚴厲的抨擊。

很多士大夫就開始著手改寫“崔張故事”的結局,要麼根據張生最後想要面見崔鶯鶯的情節,歌頌其“善補過”的品質,要麼直接就安排一個大團圓的結局。改變的動力來自於文人士大夫們自身的階層,以此來重塑自身形象,也用以回應平民對其婚戀觀、人生觀的質疑。

同時,民間對這樣“負心”的行為同樣有著強烈的復仇態度,在很多“婚變”題材的作品裡,往往給這些始亂終棄的男子一個不得好死的結局,藝術上很粗糙,但精神上很痛快。

在這樣的背景下,王實甫在創作《西廂記》的時候,就對張生的人設進行了重塑。

張生不再是《鶯鶯傳》中那個家境優渥、四處遊歷的公子,而是變成了一個出身貧寒或家道中落的年輕士子,正處於一個可以透過科舉自“民”入“士”的階段。同時,他又是一個對愛情忠貞不二、近乎痴傻的人。

最為關鍵的是,他願意為了愛情而放棄功名,這就與科舉之後別婚高門的行為完全對立起來,讓民眾為其痴情的程度而感到驚訝。

這就消解了民眾對很多士大夫取得功名後“翻臉不認人”的怒火,在心理上接受了如張生這等新型文人的形象,他有違禮制的風流變成了被同情和讚美的物件。

原來,這樣的人非但對社會沒有危害,反而因其才華與人品的高度統一,成為了家庭、社會的中堅力量,這正是普通民眾對於文人士大夫的心理期望。

但做到這些還不夠,因為很容易就會被當成是“張生們”自我辯解的行為,同樣會引起平民階層的反感。

所以,王實甫在更改了張生的人設之後,於戲劇的隱性結構上也做出了重大調整。

張生完全淪為“被動性”角色,洗去了其文過飾非的嫌疑

自晚唐以來,無論是士大夫階層還是平民階層,都對這類“負心”男子口誅筆伐,其中士大夫階層還能保持克制,透過一些手段來平和矛盾,但平民階層的怒火卻極為熾烈,因為他們往往是受到傷害的一方。

所以,在“洗白”這些人物的時候就會遇到一些問題,比如因為社會地位的差距,平民並不能理解士大夫真正的心理狀態,所以在更改結局、人設的行為中就很容易被誤解為是士大夫為自己缺德行為的開脫。

如何來消弭這一矛盾呢?王實甫在創作《西廂記》的時候採用了一個很巧妙的辦法,他完全更改了故事的隱性結構。

在原本的情節裡,戀愛和分手的主導權都在張生手中,是他主動追求的崔鶯鶯,也是他主動參加的科舉考試,並在這一過程中變心,還是他主動提出的分手,併為自己找了一大堆的理由,將過錯推到崔鶯鶯身上。

即使是後來大團圓結局的出現,張生參加科舉的目的,還是為了沖淡崔張二人戀愛的悲劇過程。

抽象來說,這些故事的改寫確實存在自我辯解和改過的動機。張生的形象主要是為了“改過”而存在的,是士大夫們自我的完善,而不是真正對愛情的負責,即不是品質上的蛻變。

然而,《西廂記》提供了一個新的思路,它沒有刻意地去解決張生的“過”,而是用放棄主動性的手法,讓張生這類角色的“過”直接消失,取而代之的是對愛情的追求。

張生完全被安排在了一個“被動”的角色中,顛倒了男性和女性在這段感情裡的地位。雖然他依舊是這場愛情的發起者,但他在這個過程中變成了焦急等待和接受安排的一方。

他為了愛情,寧可放棄對文人士大夫們極為重要的科舉功名,足以表現出他對這段感情的虔誠。但他這樣的想法和行為換來的卻是老夫人和崔鶯鶯的拒絕和捉弄,張生就變成了一個非常無辜的人。

一改之前的思路,張生之所以離開崔鶯鶯而參加科舉,並非出自本心,而是老夫人的刁難。她對張生下了最後的通牒,說自己家“三輩兒不招白衣女婿”,逼迫張生前去應考,並且直言,這段感情的成敗就看張生是否能透過科舉。

於是乎,張生對科舉的熱情就變了味道,從文人對功名的熱衷變成了為延續崔張愛情的手段。崔鶯鶯越是對張生的舉業表現出擔憂的情緒,就越能襯托出張生在這段感情裡所承受的強大壓力,其專情、痴情的人設就變得愈發鮮明。

這樣一來,讀者和觀眾對張生的看法雖然複雜,有人嘲笑其痴情的呆傻表現,有人同情他愛情之路的坎坷,甚至有人為他科舉能否高中而感到揪心,但唯獨沒有瞭如之前故事裡的指責。

大團圓的結局化解了對“始亂終棄”的抨擊,而張生“被動”的無辜形象,更是洗脫了“文過飾非”的嫌疑。

《西廂記》的故事就在這樣的架構裡一遍一遍地講述,終於平息了各個階層對張生這一原本形象的批判怒火,也使得“崔張故事”出現了一個最為成功的改寫。

未來在黑夜隱匿,於此靜待曉光。

我是待曉兒,專注於文化的科普與解讀,歡迎關注與交流。