德國陸軍元帥阿爾弗雷德·馮·施利芬(Alfred von Schlieffen) 於1913年1月4日這一天在柏林去世。

施利芬是德國侵略性軍事戰略的策劃者,該戰略很快將在第一次世界大戰開始時以修改後的形式使用。作為普魯士將軍的兒子,施利芬於1854年參軍,並參加了1866年與奧地利的七週戰爭和1870-71年的普法戰爭。

在接下來的幾十年裡,施利芬在大總參謀部的隊伍中崛起,這是一支由大約650 名軍官組成的精英部隊,是普魯士軍隊的戰略紐帶。他於1891年成為其負責人。 自1879年普法戰爭結束和德國與奧匈帝國簽訂同盟協議後的幾年裡,施利芬的前任阿爾弗雷德·馮·瓦爾德西和赫爾穆特·馮·莫爾特克(被稱為長老莫爾特克——他的侄子,也叫赫爾穆特)將擔任在第一次世界大戰期間擔任總參謀長),曾致力於制定潛在的軍事戰略,以在未來與法國和俄羅斯進行兩線戰爭。

施利芬接手後,他繼續努力,將這樣的戰爭視為越來越明顯的可能性。計劃是有先見之明的。法國和俄羅斯是一對不太可能成為盟友,因為一方是進步民主國家,另一方是專制君主制。但是,1894年,法國和俄羅斯確實結成了聯盟,主要是為了應對德國的威脅。

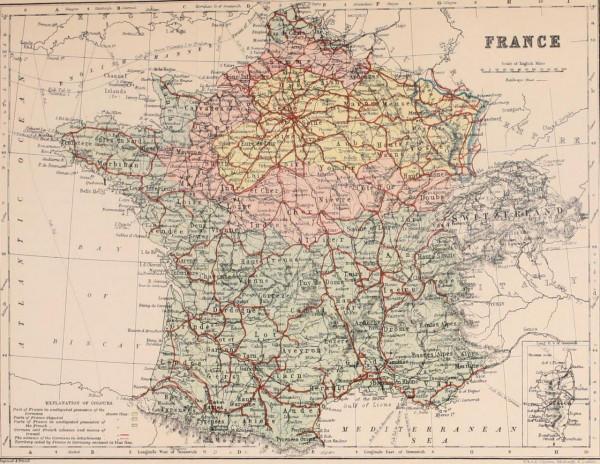

施利芬認為,德國最好的辦法是先與法國交戰,進攻比利時和荷蘭,包圍法國西部,最後攻佔巴黎,決定性地結束了法國的大國地位。與此同時,一支規模較小的德國軍隊將在東部阻擋俄羅斯——施裡芬認為俄羅斯無法足夠快地動員其軍隊來應對強大的挑戰。施裡芬於1905年底在他首席任期即將結束時撰寫的非正式備忘錄中概述了這一戰略,後來被稱為施裡芬計劃。

施裡芬死後不到兩年,德國軍隊在他的繼任者赫爾穆特·馮·莫爾特克的指揮下,在前往法國的途中入侵比利時,違反了該國的中立立場,有效地將一場較小的衝突變成了一場全面的歐洲戰爭並最終成為全球性的戰爭。

施裡芬計劃未能在1914年下半年迅速而果斷地實現德國的目標,這在不同程度上歸因於計劃本身固有的缺陷和莫爾特克領導下的錯誤執行,莫爾特克大大修改了施裡芬提出的大綱,拒絕入侵為了在西部取得快速勝利,荷蘭拒絕大幅削弱他在東線的軍隊。事實上,結合計劃的時間緊迫;法國的抵抗比預期的要強;俄羅斯快速有效的動員;以及在西部如此大規模地調動和供應德國軍隊,以及進行有效通訊的普遍困難。