李鎮(中國電影資料館)

一部晚清留日學生拍攝的紀錄影片

1906年6月12日上午,晚清留日學生以“補助海軍興復社”的名義在日本出資、策劃、組織拍攝了紀錄電影。參與者為留學生社團“補助海軍興復社”的社員袁希洛、朱叔源、鍾志剛以及中國商人張旭初等;拍攝地點在日本神戶川崎造船廠;拍攝內容為清政府在日本訂購之軍艦“楚同號”的下水儀式。這一活動的全程由袁希洛撰文《往神戶攝取楚同快艦進水式活動寫真記》記錄下來,分兩次發表於1906年7月的上海《申報》上。

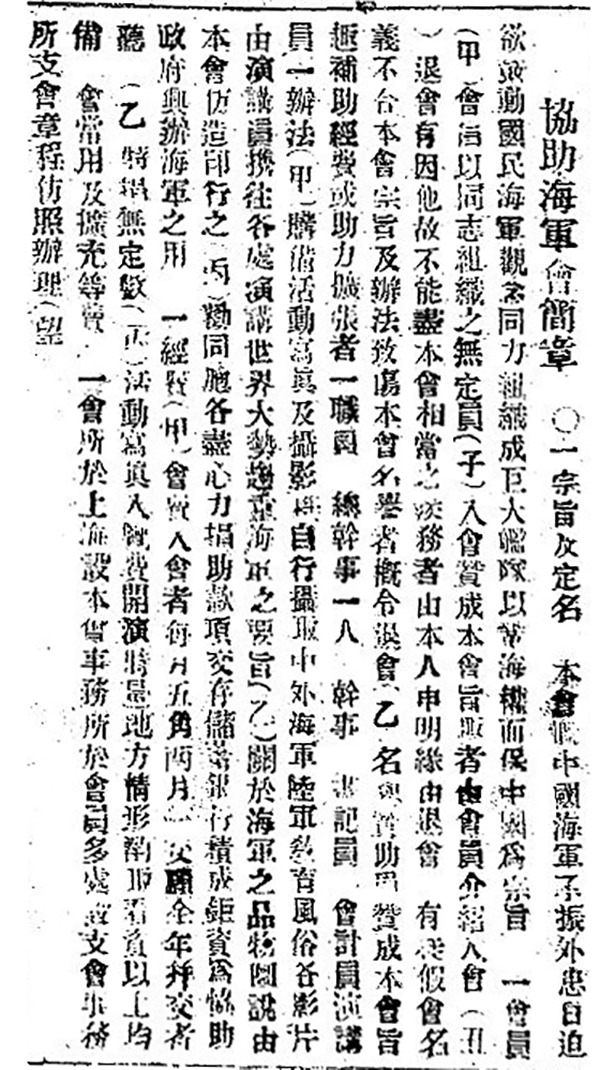

圖1:【1906年7月13日《申報》第2版】往神戶攝取楚同快艦進水式活動寫真記

圖2【1906年7月14日《申報》第2版】往神戶攝取楚同快艦進水式活動寫真記(續)

為便於表述,本文將袁希洛的文章簡寫為《活動寫真記》。全文1920字,比較詳細地記錄了拍攝的經過,還描述了拍攝此片的歷史背景及儀式現場的氛圍和參加者的心態,涉及甲午戰爭後的中日關係。用“活動寫真”來“鼓勵國民之海軍觀念”是當事者的手段,激發國人愛國熱情、宣傳強軍觀念是其動機。這一事件處於中國近代戰爭史、近代教育史、中日關係史和電影史之交叉點,同時又處於不同專業史的邊緣,所以鮮有人提及。然而,這一歷史事件有其特殊價值。晚清的中國留學生對於中國近現代的社會發展起到過關鍵作用,而這一留日學生主導的電影活動對於我們瞭解中國早期電影的社會功能、電影最初進入中國的社會動因、中國近代視覺教育觀念的形成具有重要意義。

1906年日本的“活動寫真”是電影嗎?

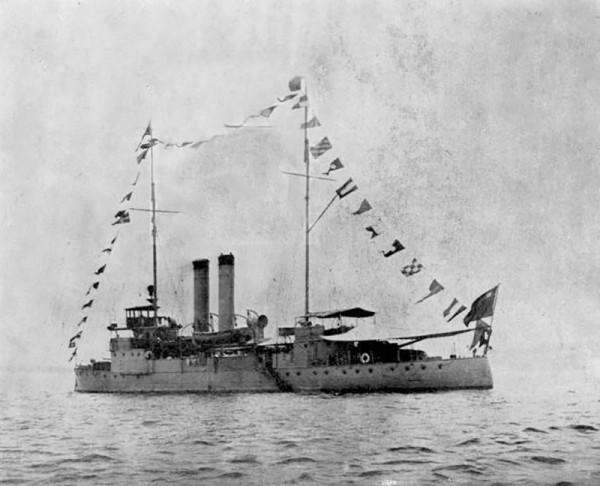

《活動寫真記》中談及“所攝之影共分三叚 一船臺上之景況 二入水之景況 三在食堂祝賀之景況也”。“叚”字從古至今有四種釋義,分別是作為姓氏、語氣詞、副詞、通假字。這裡的“叚”只適合最後一種釋義,即“叚”為“段”的通假字。用“段”作單位應該不是靜止照片,而更適合活動影像。根據文中描述,第一段“臺上之景況”包括了“廠員先導觀楚同及建造中之炮艇魚雷艇已入水之楚泰等 又導觀機械鍋爐等廠畢 復引至事務室”,“滿艦飾以花綵 桅間懸萬國旗徽 艦之頭尾及桅頭均高揭黃龍旗五十面”。第二段“入水之景況”包括了“工人將四圍支木取去 艦身即從船臺斜飛入水中 黃龍飄拂 各人高舉國旗唱萬歲 日人西人視我亦唱萬歲 人聲拍掌聲如雷動”,尤其是“楚同在水內迴旋進退之狀”,“其入水時之黃龍旗飄拂之狀”的動態描述明顯具備活動影像的特徵。第三段“在食堂祝賀之景況”包括了“皆持旗而立 廠主即餘(袁希洛)手中取中國國旗插之席中”,“互動清日人而攝之”,“乃揚旗歡呼”;拍攝時“攝影機械既動”也是電影機而不是照相機的狀態。

文中也多次提到了“照片”和“寫真”,從上下文判斷,當時的“補助海軍興復社”為振興國防,向民眾宣傳海軍的重要性,準備了多種形態的材料,不僅僅是“購演活動寫真機械”,照片也是這個社團收集的重要資料。他們挑選併購買優質照片,即文中所謂“檢照片之善者而購之”。從其計劃來看,電影仍是重要的手段,文中敘述了“同人本擬購一攝影機回國 自行攝取我軍艦之寫真 而苦於款不足 既之不復顧款而勉力一購 則又苦於各鋪之缺貨而猝不及辦”,說明了當時社員不惜代價購買電影機械,但在日本不易購置到裝置。日語中的“寫真”即照片,這句話中的“寫真”與“攝影機”並不矛盾,因為很多早期電影攝影機都兼具拍電影和照相功能。

1906年的這次拍攝有據可查,但確切的放映時間地點卻至今搜尋不到。“補助海軍興復社”後來更名為“協助海軍會”,從事了多次“活動影戲”演映活動,然而“楚同快艦進水式”再沒有被提及。現有文獻記錄了該社團的活動性質和內容,從而初步判斷可能是作為其在國內宣傳海軍強國的材料和籌集捐資的工具。為表述便利,筆者將影片名稱暫定為《楚同快艦進水式》。但是應說明,很有可能並不存在一部名字叫《楚同快艦進水式》或類似名字的電影,因為雖然用電影器材拍攝,但並沒有成為“有名字”的完整電影。

“補助海軍興復社”在國內放映的“活動影戲”,不能肯定一定是電影,能確定的是使用過照片,如1906年7月30日至8月1日在江蘇婁縣城隍廟開演“活動影戲”使用過丁汝昌的照片。當然,從“補助海軍興復社”在日本拍攝電影的活動,也可以判斷這裡所說的“活動影戲”很可能包括電影,須考慮到早期影片多為短片,很多沒有正式的名字。這種可能性也同樣適用於尚存疑的1905年電影《定軍山》。據傳,在拍攝《定軍山》之後,豐泰照相館還拍攝了俞菊笙和朱文英合演的《青石山》的“對刀”片段、俞菊笙表演的《豔陽樓》片段、俞振庭表演的《白水灘》《金錢豹》片段、許德義表演的《收關勝》片段等,因為都是短片,很可能每次放映時不是單獨放映,而是將各節目串聯起來連續放映。沒有任何資料直接證明所謂《定軍山》是當時電影的命名,這個片名只是來自譚鑫培表演的劇目,也許沒有獨立成片或僅僅是電影素材,或者與其他影片一起放映,也許有個“合輯”的名字。還存在其他可能,比如即便全片作為單一節目經過了放映,還是沒有被命名,或者放映時的電影並不叫《定軍山》。《定軍山》的拍攝活動是否在1905年發生過,目前疑點頗多。比較之下,《楚同快艦進水式》的電影拍攝過程是確鑿真實發生過的。

參與拍攝楚同快艦進水式的人員,包括了從寺田活動寫真鋪“約招”的“職員”,文中未述其國籍。做一假設,拍攝者如果為中國人,根據袁希洛當時筆下反覆強調“中國人”在場的行文風格,必在文中做出說明,因此判斷此寫真鋪職員應為日本人。初步估計,該職員的工作職責可能一方面是押送看管裝置,另外就是幫助操作“活動寫真”器材。

《楚同快艦進水式》不僅是電影,而且應該算是一部中國電影。這次拍攝的經費由中國留學生籌得;拍攝計劃由中國人訂製;攝製活動全程由中國人安排;拍攝時間地點由中國人指定;由中國人張旭初與寫真店職員完成全程操作;拍攝物件為中國清政府的軍艦下水儀式;從“夫欲用活動寫真以鼓勵我同胞興復海軍之觀念 而無一片有中國之隻艦寸輪 映於眼簾”一句判斷,拍攝影片的目的是為了放映給中國人看。拍攝活動得到了中國在日本的留學生、商人、政府官員等協助。綜上所述,這部“活動寫真”應屬於中國電影。從當時“清國向神戶川崎造船廠 定製之六炮艦兩魚雷艇”,且“第一次江元進水時 來著頗多”,但“攝取活動寫真持歸以鼓舞我國海軍之氣 實為從來所未有”等文字判斷,這是中國人第一次攝取本國軍艦下水儀式的影片。

視野開化與視覺教育

以晚清留學生為代表的有識之士,已經意識到國家強盛、社會進步與國民眼界短淺、視覺貧乏之間的聯絡,努力豐富國民的現代視覺經驗,加速實現中國人視覺經驗的現代化。

1906年7月15日,繼《活動寫真記》之後,《申報》緊接著發表了“留日學生袁希洛來稿代論”的《往神戶攝取楚同快艦進水式活動寫真記書後》(簡稱《書後》)。袁希洛列數各國海軍資料,痛心於我國海軍與列強無法相比的巨大差距,“真進步之比例若蟻行之與電逝 遲速之度不可以千萬計”。視覺經驗決定了國人對自身、國家和世界的認知,鑑於多數中國人還未開眼界的事實,袁希洛闡述了國民視覺教育與強國夢想之聯絡的重要觀點:“夫惟我祖國同胞 其居海濱者或得見我軍艦一二之形影 而內地則除開明之士 知海軍之名之外 或未見其狀也 甚且未聞其語也 今日者攝此影以歸國 使我同胞於賞心娛目之間 得觀我軍艦之一斑 於其入水時之黃龍旗飄拂之狀 而各存一使此國徽照於全世界之察念 則此萌芽懞勃而起 不十年間安見不能於世界海軍國列一位置”。希望中國人能透過“賞心悅目”的“所見”變為“所知”進而實現“所有”,期待“我同胞其自奮”,早日實現強大海軍的建立,可能是以袁希洛位代表的當時一批中國留學生的共同心願。

圖3:【1906年7月15日《申報》第2版】往神戶攝取楚同快艦進水式活動寫真記書後

在拍攝活動寫真的過程中,楚同號軍艦既作為中國軍艦主體景觀的展示,也是甲午戰爭的敵方日本軍事工業強大的呈現,甲午海戰的創傷在留日中國學生心中難以釋懷。中國作為甲午海戰的戰敗國,在戰後訂購敵方生產的軍艦,其危險性令袁希洛深感憂慮,由他的筆端了然於紙上:“蓋若楚同者 雖制千百艘亦不能與各國爭 故懼而不能已也 夫楚同者一鋼體炮艦也 排水量不過八百四十墩 長僅二百英尺 闊二十九英尺 吃水八英尺 速率十三哩 十二生的七生的(注:生的,“生的米突”,centimeter之略寫,即釐米)快炮各二 新式機關炮開 比之一戰鬥艦之能力 不足二十分之一 且尚購訂於異國 我聞之日友曰 軍艦制之於異國則其機關為人所悉 戰時或至意外”。袁希洛在《書後》中將中外海軍做出資料比對:“今世界海軍之力 英一百八十萬墩 千五百墩以上軍艦數一百六十一 法七十三萬墩 千五百墩以上軍艦數八十五 美六十萬墩 千五百墩以上軍艦數四十五 德四十八萬墩 千五百墩以上軍艦數五十八 日本三十三萬墩 千五百墩以上軍艦數四十 意二十七萬墩 千五百墩以上軍艦數三十 而我國艦隊自甲午庚子後左右 及新置者 合南北洋老朽弱小各艦而合計之 不過六萬墩 且五千墩以上者無一焉 比之於意國 猶少四倍餘 嗚呼危哉 今者若以上各國 其經營海軍 尚不遺餘力 而據俄國近日報告 則計劃以十萬億羅布重建海軍共計六千墩以上者三十艘 一下這三百餘艘 而其已在製造而未成者 則有戰鬥艦八艘 其他四十餘艘駸駸之勢一日萬里 至我國則東造兩三炮艦 而不過八九百墩 西置一二魚雷艇 也不過一二百墩”。所有資料表達出一種對於理性、客觀性和真相的強烈追求,也是作者希望人們產生與列強對比後的驚歎,從而促發自身努力去模仿、吸收和追趕。西方列強軍事現代化之真相,映現出作者作為中國人的巨大心理落差。有跡象表明,以教育界和歸國留學生為代表的一些人士籍“視覺教育”來實現強國的夢想。《楚同快艦進水式》按計劃將運回中國放映,留日學生有意將個體經驗轉換為公共的、集體的經驗,電影不僅作為國人開眼界的視覺現代化教育工具,同時也成為民族國家認同的儀式。僅1906至1907年間,相關報道在上海《申報》就有數則。

1906年6月1日和2日,《楚同快艦進水式》拍攝參與人之一的朱增濬(即《活動寫真記》中的朱叔源)就與王曾憲以“補助興復海軍社”的名義在《申報》發起了《勸輸海軍捐啟》,提及“留學日本諸君子倡議募捐回覆海軍並擬購置活動寫真器 多備庚子事變及日俄戰事等影片 俟暑假回國時往各處演說”,此舉得到了江蘇學務總會教育研究會和滬上各學會的贊成,並“已經資創立活動影戲 俾內地士夫 廣資聞見 以所收入 盡數充入海軍補助捐”。

7月31日《志士開演活動影戲》:“……南匯王君等留學日本以興復中國海軍為志強根本 惟需款浩繁 非眾擎不能舉 重爰興同志設立補助興復海軍社 攜同機器到處開演活動大影戲 所集之資盡數繳歸社中為購艦之助 近因暑假回鄉 遂買棹來松 擬借婁縣城隍廟開演一夜 看資分六角四角二角為上中下三等 先期請學界同志至懷新學堂演習一次……”。

8月4日《開演活動影戲》:“南匯王朱諸君均系補助興復海軍社會員 近自東洋暑假旋里 攜有活動影戲機器 借婁城隍廟自初十至十二開演三天 所得看資盡數撥助海軍 某夜演丁汝昌照片時,詬罵聲遍於四座 謂其以千百萬軍艦贈送日本致中國一蹶不振 實屬死有餘辜雲”。

8月18日,《照錄華商體操會致補助興復海軍社函》:“(補助興復海軍社在華商體操會的操場)演述軍界活動影戲”。

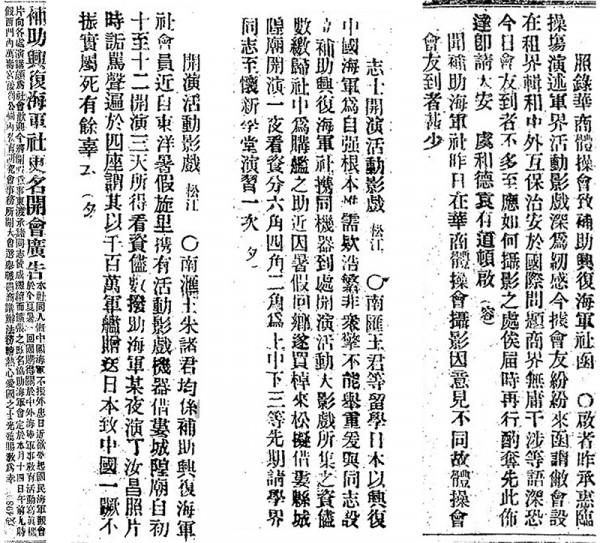

8月31日,“補助海軍興復社”經過擴充,更名為“協助海軍會”,釋出了《協助海軍會章程》,在“辦法”第一條即寫明“購備活動寫真及攝影機 自行攝取中外海軍陸軍教育風俗各影片 由演講員攜往各處演講世界大勢 趨重海軍之要旨”。

9月1日,《補助海軍興復社更名開會廣告》:“本社同人慨中國海軍不振 外患日近 欲發起國民海軍觀會 於今夏暑 回國購得關於中外海陸軍事教育活動寫真機片 向各處演講,頗為社會各界歡迎……”。

1907年4月,《提倡通俗教育》:“本埠學界前曾鳩資購電光活動寫真一具 擬四出試演 以期設法開通下流社會 現已定名通俗教育社 由陳君奎堂等赴內地開演 隨演隨講 並由袁君觀瀾龔君予英等呈請憲相屬保護 現奉蘇提學史批示雲 來牘閱悉貴紳等為開通下流社會起見 擬設通俗教育社 先備電光活動寫真一具 置備各種活動影片 參插試演 復演講員隨演隨講 相機指點……各州廳縣 量派警察照料監視 恐尚不能妥洽 應由各勸學所各教育會 凡遇通俗教育社到時 隨時隨地會同料理庶幾風氣閉塞之區 不致群相駭怪而滋事端 希候通飭各府廳縣及個勸學所教育會一體遵照 並由司給發護照以為憑證可也”。

“補助海軍興復社”、“協助海軍會”、“通俗教育社”、“江蘇學務總會教育研究會”及“滬上各學會”這些社團的組織者都看中了電影這種“通俗”的傳播形式“頗為社會各界歡迎”,他們採取觀看影片和圖片的方式,加入演講,“隨演隨講 相機指點”,傳播先進的思想觀念,直觀的視覺呈現配合生動的演講,激勵民眾因所見所聞而完成內在認知的轉化。同時,電影的新奇性足以達成盈利,藉機籌措資金,一舉兩得。

拍攝《楚同快艦進水式》的主要策劃和執行者袁希洛 ( 1876-1962 )和朱增濬(1878-1937)都是後來中國教育界和政壇的重要人物。

袁希洛,字叔畬,號素民,寶山縣人。清末秀才,曾就讀於龍門書院。據檔案《清末各省官自費留日學生姓名錶》記載,袁希洛於1903年3月到達日本,在宏文速成師範科畢業;於1907年4月進入日本大學高等師範科,1910年畢業。他在留學期間參加了同盟會。拍攝《楚同快艦進水式》就是他就讀大學之前的一次社團活動。袁希洛回國後從事教育工作,1911年7月,袁希洛在清政府學部的中央教育會第五次預備會上參加“軍國民教育案”的討論,“軍國民教育案”是關於在國民教育中加入軍事教育的一項議案,有人認為此議案由學部討論即可,但袁希洛一直念念不忘國民軍事教育的重要性,他與黃炎培、陸瑞清堅持認為“國民教育與軍事教育雖有分別然關聯處頗多”,建議由學部和海陸大臣共同商議。同年8月8日,中央教育會第九次大會對於“軍國民教育案”再次發生激烈爭論,有人認為軍事教育屬於特殊教育,不能作為普通教育,袁希洛認為“軍國民教育 為中國現在所不得不行之教育 反對此案者 即非中國人”。此後不久,袁希洛投身辛亥革命,發起組織“各省代表會”作為“臨時國會”,在上海負責接待各省代表,並於孫中山出任臨時大總統之際被推為授印代表,親手將“中華民國總統之印”授予孫中山。1913年,袁希洛受國民政府教育部任命,擔任駐日經理留學事務兼常任調查教育委員,對日本的教育系統有過系統考察研究;他曾任江蘇都督府法制參事;江蘇教育總會幹事,多次赴海外考察;他還歷任江蘇省立一中、二中校長,江蘇法政專校教授,崇明外沙行政委員,啟東、太倉、南匯縣長,寶山縣參議長等職。袁希洛幾十年間一直為復興中國海軍奔走呼號。1933年,他撰文《復興海軍之我見》依然用大量資料列舉各列強的海軍軍力,堅持重申海軍建設的重要性。建國後,袁希洛被聘為上海市政府參事處參事,市政協一屆、二屆委員。毛澤東讀過他寫的《唯物辯證的宇宙和靈魂觀》,稱他是“江蘇教育會派的要人”。1951年,他被聘為上海市人民政府參事。1955年被邀請為市政協委員,同年應邀國慶觀禮。1956年,袁希洛被聘為上海市文史館第一批館員,寫下了《我的唯物史觀》、《日本侵略中國戰爭史》等10餘萬字的文稿。

多數留學生的經濟條件都不寬裕,成立“補助海軍興復社”並從事電影活動均出於海外學子的愛國熱忱。在晚清大批中國學生留學日本的熱潮中,袁希洛得到了上海地方政府的公費派遣。他與南通狀元、著名實業家張謇比較熟絡,留學時得到過張氏的資助。值得一提的是,張謇曾在1919年與他人在南通開辦了中國影片製造有限公司,同時在上海設立了辦事處,攝製了武打短片《四傑村》,在中國早期電影史上佔有重要地位。

《楚同快艦進水式》另一位重要參與者朱增濬字叔源,也是同盟會會員,還是南社及中華職教社發起人之一,曾任民國政府外交次長,魯案督辦公署科長,秘書;民國21年調任條約委員會委員;1912至1923年任浦東中學第四任校長,任職十年提出了一系列的教育體改革與創新,一些教育思想與學制方式仍被當今教育體系所鑑用。朱增濬對攝影化學有研究,曾於1911年在《數理化學會雜誌》發表過論文《光線之化學作用》。1918年,他為幫助歸國留日學生籌款興辦學校,發表《朱叔源為留日學生興辦學校事謹告各界書》,勸說社會各界熱心助學,而且帶頭做表率,同時策劃具體的籌款辦法,為歸國留學生不致輟學鞠躬盡瘁。袁希洛和朱增濬作為國民政府的元老,在後來的職業生涯中,還共同參與了很多教育界的活動。

強國理想和影像勝利

清末學生留日運動是在戰敗中開始的。甲午海戰後不久的1898年5月,日本駐華公使矢野文雄就致函日本外務大臣西德二郎,鼓動中國派遣學子赴日留學,目的是“為日後樹立日本勢力於東亞大路的最佳策略”和“無限量地擴張勢力於大陸”。“楚同快艦進水式”發生的前一年即1905年,“中國學生赴日留學呈現前所未有的廣度和規模,形成近代以來第一次留學熱潮的高潮期。”

有學者認為,日本當時大量培育中國留學生,“不能說毫無誠意,但誠意卻為其政治陰謀所掩蓋”,“日本意在培養一批親日人士,而中國之對日本,亦欲‘師夷長技以制夷’,各有各的目的”。“強國”可以說是所有中國留學生的最大夙願。在拍攝《楚同快艦進水式》之前,袁希洛等人暫時落腳於中國商人陳平齊在神戶的家中。陳平齊的言論進一步代表了一批中國精英的態度:“是誠今日之急務也 今世界國無海軍不足以立 君等之組織活動寫真以鼓勵國民之海軍觀念也 無我國軍艦之真狀不足以興 夫我居異國營商之同胞其望我國之興復海軍以保護之也久矣 而翹首海中 其揚國徽鼓輪機 往復而過者 除日本外 而英 而法 而德 而美 而意 而獨久不見我國之帆影 之輪聲 傷心哉 我國商民 其受人之侮 而無可告也 願君等之急起直追 以鼓吹我海軍之成立”。從袁希洛的《活動寫真記》和《書後》,我們可以明顯感覺到甲午海戰以來,無論是中國留學生還是在日的中國商人的心態始終籠罩在戰敗國的屈辱和急於改變現狀的焦慮之中。而這一心態,日本人也心知肚明。在軍艦入水儀式的過程中,袁希洛等人遭遇了川崎廠主松方幸次郎大談“對抗白色人種”的一番言辭,姿態強勢。“川崎船廠主人亦至 譯員王君指餘與朱君而告之曰 此從東京來觀進水式之敝國學生朱君袁君也 主人色頗異 曰有他惡意乎 王君曰否 彼等愛國之士無他意 餘亦告以來意 彼乃向餘索所攜之重興海軍問題 及勸輸海軍捐啟 授之 讀而指曰 此間我黃色人種中 中國人種之問題也 一語太偏 當專言我黃色人種之問題蓋二十世紀之世界 須聯清日以對白種云云”。在近現代,日本根據國內外形勢調整其大陸政策,其對西方的態度有階段性,時而親近時而疏遠。袁希洛瞭解松方幸次郎的一番高談闊論只是“外交手叚”,他處於霸權壓迫下,只得“笑頜之”。

應該承認,當時的日本人也有對中國學生滿懷善意者,但是從日本的主流民意來看,對中國人的蔑視和嘲弄已經是一種社會風氣和時尚。魯迅留學時,日本同學認為“中國是弱國,所以中國人當然是低能兒,分數在60分以上,便不是自己的能力了”。日本學生會幹事常到魯迅的寓所搜查魯迅的筆記,企圖搜查出老師洩露試題給魯迅的證據。很多日本商人也趁機盤剝中國學生,幾乎無物不加價。多數在日中國留學生的民族自尊心非常脆弱和敏銳,其所見所聞,也時常加劇他們不同尋常的臥薪嚐膽的心態。魯迅曾較為詳細地講述過在日本經歷的“看電影事件”:“有一回,我竟在畫片上忽然會見我久違的中國人了,一個綁在中間,許多在左右,一樣是強壯的體格,而顯出麻木的神情。據解說,則綁著的是替俄國做了軍事上的偵探,正要被日軍砍下頭顱來示眾,而圍著的便是來鑑賞這示眾的盛舉的人們”。這段經歷被後人認定為魯迅“棄醫從文”的動機,發生的時間恰與《楚同快艦進水式》幾乎同時,巧合的是,二者均與國民屈辱記憶以及中國人強國意識的萌發有關,且都與現代視覺媒介聯絡在一起。

晚清,中國人面對著千年未有之變局,陷於世界列強利益爭鬥下極度脆弱的處境。在視覺現代化的具體實踐當中,中國留學生接觸到西方科技進步和媒體的更新,意識到現代視覺媒介的價值和力量。電影作為鼓勵國民海軍觀念的工具成為留學生的共識。袁希洛認為電影可以用來幫助中國重建海軍,他和“補助海軍興復社”不斷闡述拍電影、看電影與建立中國海軍之間的聯絡。《楚同快艦進水式》的攝製活動以及公開發表的《活動寫真記》《書後》等文章都具有視覺教育的重要意義。袁希洛在記錄電影拍攝過程的筆觸中,刻意強調中國人和中國符號,流露出客座他鄉時內心的悵然,也明顯表達出尋求國族認同感、維護國家尊嚴的意圖。

“是時時針已指八時半 滿艦飾以花綵 桅間懸萬國旗徽 艦之頭尾及桅頭均高揭黃龍旗五十面 四處覔我國之來觀者而使分持之 四望則除我四人外不見一中國人形影 惟歐人日本人之來賓 男女學生到者頗眾 心有所感而不覺神為之徂 ”

“時至 工人將四圍支木取去 艦身即從船臺斜飛入水中 黃龍飄拂 各人高舉國旗唱萬歲日人西人視我亦唱萬歲人聲拍掌聲如雷動”

“至攝畢而日人見予輩之持旗而立也 均湧至”

“廠主述祝詞 來賓皆舉酒呼中國萬歲立飲盡僕人復注酒 譯員王君乃代領事述答詞亦舉酒呼萬歲”

再單純的影像和文字,也離不開其所處的社會政治文化語境。儀式之後,在食堂慶祝的片段論述證明了角力的存在,其中諸多細節耐人尋味。在儀式過程中,中國人的民族自我不僅僅是簡單的“看”與“被看”的兩者。暫不提在場的“歐人”,僅從中國人和日本人的視角,袁希洛等人已經意識到了現場存在著幾重“看”與“被看”。

1、中國人看楚同號入水式。

2、日本人看楚同號入水式。

3、中國人看“日本人看入水式”。

4、日本人看“中國人看入水式”。

5、中國人用電影機鏡頭看儀式全程。

6、中國人看見中國人拍電影的活動。

7、日本人看到中國人拍電影的活動。

8、袁希洛等人作為電影活動的組織者觀察“日本人看中國人攝製電影”。

《活動寫真記》和《書後》中的“看”充滿了民族國家意識,在僅存的文字中,“看”與“被看”被袁希洛描寫為心態和實力的較量。由於電影機的存在,使中國人的“看”不僅是旁觀,而是主動參與,甚至是施壓於對方。電影攝影機在生產影像和書寫歷史,是一架無法阻擋的文明機器,它的後面是更多中國人的目光;可以將所攝影像編排、闡釋、觀看;儲存、複製、轉移。軍艦入水式和包括日本人的在場所有事物都被收於電影機內,影像歸中國人所有。在這次拍攝活動中,我們可以明顯感覺到,中國留學生意識到電影在灌輸知識、傳播觀念、激發信念過程中的力量,具有高度的直觀性和傳播的影響力。影片將世界展現於中國觀眾眼前,它代表了最先進的技術,是來自未來的視角。電影是西方科學、理性文明的產物,是最先進生產力的代表,幾乎就是“強大”的象徵。如果說,“楚同號入水式”本身還帶有中國處於戰敗國和求助國的雙重屈辱感,那麼袁希洛等人的電影拍攝活動則扭轉了現場的氣氛。電影作為新媒介的權威性,使袁希洛等人處於心理上的優勢地位,對川崎廠主松方幸次郎造成了不小的焦慮。松方幸次郎設法干預,試圖讓日本回到話語的中心。

“廠主人曰 今日為清日交歡會 不可分 當互動清日人而攝之”

“飲畢顧予曰蓋即食堂攝影乎 餘即呼攝影人而告之曰可 於是皆持旗而立 廠主即餘手中取中國國旗插之席中”

袁希洛在文章中國提到了日俄戰爭。日本在這場戰爭中拍攝了大量圖片和影片,在日本社會廣泛展覽和放映,鼓舞國民士氣,製造加強軍事的言論。在日俄戰爭時期,這些節目也曾給中國留學生觀看,魯迅在日本遭遇的“看電影事件”就發生在這期間。周蕾認為,在“看電影事件”中,“魯迅的民族自我被分裂成‘看’與‘被看’兩者,自我意識被帶進影像記憶的暴力中。換句話說,民族自我意識不單單指觀看在銀幕上被再現的‘中國’這個問題;它更清晰地指涉著‘中國’作為電影、作為景觀始終處於被觀看過、被釘死的位置,這也是潛藏於技術媒體中的觀看暴力”。魯迅意識到了自己陷於一種強有力的媒體之中,電影的“直接性和功效性超越了文字”,這一覺醒的意義是“知識分子對於自身的一種清醒的認識”。

電影影像不僅啟蒙和刺激了魯迅,袁希洛在日本的遭遇很可能和魯迅近似,但他採取的對應方式是拿起攝影機反擊。電影機鏡頭的潛在進犯、窺視和暴力性,讓拍攝具有一種勝利者才會佔據的優越姿態。攝製《楚同快艦進水式》獲得了控制話語的主動權,得到了在場所有中國人的肯定。因為“拍電影”的存在,這場中日之間無形的較量已經隱隱地決出勝負,彷彿映現出未來。袁希洛的表述帶有一種明顯的驕傲。“王君告餘曰 前日廠主詢餘以貴國有幾何愛國者來參觀進水式 餘未能答之 今日到者雖少 然得三君從東京來 且攝取活動寫真持歸以鼓舞我國海軍之氣 實為從來所未有 三君真愛國者餘足以對廠主矣”。當然,這種驕傲感是微妙含蓄的,作者是冷靜的。袁希洛、朱叔源的後半生一直在為中國落後的軍事、教育等做腳踏實地的工作。

電影在19世紀末初入中國民間時,最早在茶園或街頭表演,被視為雜耍。在20世紀最初的幾年裡,由於封建勢力的頑固、民族資本的貧弱、工業現代化的滯後等原因,電影作為商品的發展不夠充分。拍攝《楚同快艦進水式》並不能改變當時中國貧弱的現實,但這一事件使我們進一步認識到,在中國的精英階層,電影很早就被當做“媒介”和“教具”,被視為“真相”、“理性”和“科學”的化身,得到了中國精英階層的高度關注,孫中山、蔡元培、魯迅、毛澤東、蔣介石等都十分重視電影。結束封建統治、擺脫愚昧、走向現代的中國人,對真相的需求超越於之前的任何時代。中國人幾乎本能地將電影作為記錄真相的媒介和影響民眾最有利的工具,決定了電影在中國後來的命運。1922年上海的《影戲雜誌》發表過一篇《影戲與海軍》的文章,文中談到早在1906年,美國海軍的募兵隊“在國內各處專演演戲做招募新兵的幫助,所演的影片大都說明海軍軍事底生活狀態,海軍底應盡義務和海軍對於個人社會國家底本分,這麼一來使得別人看了影戲,就能夠自己鼓勵起來,奮勇的向海軍服務”。這與《楚同快艦進水式》恰在同一年,那時中國海軍的實力遠不如美國,但利用電影對國民進行行之有效的軍事教育,確有相似之處。1930年代初,由國民政府的教育部門實施的“教育電影運動”不是偶然的。我們不應忽略,在電影最初進入中國時,利用電影的媒介屬性實現“強國”是一個較之以往被忽視的關鍵因素,而這一選擇的影響力甚至關聯到今日的中國。

校對:張豔