在分子人類學的視野中, 廣西世居民族源流的文化發現, 一是歷史文獻與基因分析的相互印證;二是壯侗語族的核心並不是壯族;三是仡佬族比壯族更古老;四是壯族的發展是從東向西, 不是南壯北壯的分層;五是百越與苗蠻似乎是同源的。

一、基因分析:分子人類學與民族學牽手的紐帶

分子人類學的崛起, 給民族歷史學家們打開了探究民族源流的第三個新視窗。

分子人類學的研究成果表明:現居於地球上的人類均源自非洲, 這一論點, 雖偶有爭論, 但基本上已成為遺傳學家和人類學家們的共識。

現代人類約於6萬年前走出非洲後, 因遙遠、險阻的地理隔離和迥異的氣候, 分化成多個地理種 ;後又因社會習俗和文化隔絕, 分化為眾多的族群。這些族群或者以相同的歷史聚在一起, 或者以相同的語言和文化聚在一起, 或者以相似的地域環境簡單的認同為同一群體。鑑於此, 通常都會依據語言、文化、體質特點、地理位置等作為分類標準。這種群體分類方法簡單、明瞭。然而, 這種簡單的群體歸類方法多少都帶有一定的主觀色彩, 如果再加上一些人為因素或政治因素的介入, 群體的定義就會越來越不精準, 致使很多群體的生物學起源、遷徙等問題變得愈加模糊, 這無疑給人類學、群體遺傳學等學科的研究和發展帶來一定的制約甚至誤導, 因為群體是遺傳學研究的基礎單位, 唯有明確了群體的概念, 才能夠真正以遺傳學角度對該課題開展研究, 但很難知道基於這些標準的分類在遺傳學上是否合理。

相對於語言人類學和歷史人類學來說, 分子人類學可能對了解群體的起源及其與周圍人群的關係會相對精準和科學得多。因為語言會隨著人們對自然界認知的提高而不斷豐富, 並可能受周圍群體外來語言的影響而不斷變化, 歷史也往往只記載強勢群體的歷史, 因此, 完全依照文化、語言等方面的資料確定的族群, 雖然在族群文化、語言特性等方面上擁有很多共同點, 但在遺傳學的角度上分析, 兩者並非屬於同一個群體。

相對而言, 人類的遺傳物質 (脫氧核糖核酸, DNA) 則穩定得多。DNA是生物遺傳資訊的載體, 生物物種的特性和物種發展的進化過程都是由遺傳物質DNA決定的。儘管DNA也會受環境的變化發生一定程度的變異, 但其變異是遵循一定速度和規律的, 反而變成了一種遺傳的時間和距離標尺。近年來, 海量的分子遺傳學資料表明, 雖然整個人類基因組由數目龐大的鹼基對 (約30億) 組成, 各個民族、群體、個體的基因在大多數區域內是一致的, 只是在某些區域記憶體在差異性, 這些不同的區域則被稱為人類基因多樣性區域, 是由於環境的作用選擇性保留DNA的變異所致, 包括鹼基的缺失、插入和置換等。多型 (polymorphism) 即為DNA序列中某特定位點的變異頻率超過1%, 不超過1%的則為突變。單倍型 (haplotype) 指的是有關聯的鄰近突變形成的組合結構, 單倍群 (haplogroup) 指的是相關聯的多種單倍型組成的類群。這些有規律可循的變異或多型可以較為忠實地記錄人類起源、進化、遷徙、融合等事件, 因此, 分析DNA的多型可瞭解群體的起源及其與周圍群體的交流和融合過程。

廣西地區山勢險峻、地形複雜、交通不便, 各群體間往往由於語言不通、習俗迥異等因素, 長期缺乏必要的社會溝通和遺傳交流, 形成一些相對隔絕和孤立的群體, 加上廣西地區各世居民族大多僅有語言、沒有普遍通用的文字, 又極少接受漢語教育, 其族群的起源、遷徙等歷史多為口頭傳承, 對他們的歷史記載是漢人到來之後並以漢人的眼光開始的, 難免發生資訊丟失、錯漏和殘缺。另外, 某些世居民族因語言上的同化及民族心理認同感的偏差, 已很難了解這些族群的發生、發展及融合過程。因此, 單純依靠語言和有限的歷史資料進行民族群體的確認已顯不足, 致使一些群體的文化人類學研究及疾病的群體遺傳學研究結果備受質疑, 嚴重阻礙了廣西世居民族源流問題研究的進展。

分子人類學的崛起, 為錯綜複雜的廣西世居民族的生物學甄別以及對他們的起源、遷徙和融合過程的研究帶來了契機。可見, 基因分析成了分子人類學與民族學牽手的紐帶, 其不僅有助於對廣西世居民族的遺傳多型開展研究, 還有利於進一步分析東亞人群的起源與遷移路線。

二、分子人類學的視野:廣西世居民族源流的文化發現

人的本質在於文化, 而文化是需要表達的, 表達則需要發現。所以凡有人類學意義的發現都是文化發現[1]。分子人類學的視野, 給人們打開了探究民族源流的新視窗, 使我們在廣西世居民族源流的研究上有印證、顛覆和新意三個方面的文化發現。

(一) 吻合:歷史文獻與基因分析的相互印證

在分子人類學的視野中, 首先使我們感到驚訝的是歷史文獻與基因分析的吻合。

歷史文獻的記載, 壯族的來源可以追述到2 000多年前, 百越族群集團中“駱越”和“西甌”這兩支族群的後裔。對此, 從分子人類學的基因分析也得到了印證。

為了研究廣西壯族內部遺傳的結構, 分子人類學者們透過收集來自廣西壯族8個支系的DNA, 並對其父系遺傳的Y染色體上的9對雙等位位點和6個短串聯重複微點進行多型分群, 也就是所謂的SNP-STR法。並對採集來的DNA進行母系遺傳的線粒體高變區測序。明確其兩系的單倍群之後, 再對8個支系的單倍群頻率以及血統主成分、散佈結構等開展研究, 並透過基因比率來研討不同分支之間的遺傳交融對比, 從而對民族語言的演變、民族歷史的追溯與當代壯族分支的構成提供良好的科學基礎。結果如下:

壯族Y染色體單倍群分佈集中在O*、O1、O2a、O3等東亞人群最為常見的單倍群上, 其中, 壯族各個支系中數量最多的是單倍群O*型, 其次是O2a及O1次之, 在這點上和東亞南方人群的Y染色體單倍型頻率分佈特點是相同的, 從中可知壯族人群屬於東亞南方群體的一員。而與之相對的東亞北方人群的Y染色體單倍群O3、O3e、O3e1也存在於壯族群體中, 表明壯族與東亞北部人群具有較為頻繁的基因交流[2]85。

為了更好地梳理廣西壯族各個分支的生物學聯絡, 李輝曾經研究壯族各個分支中單倍群的散佈圖, 並得到如下結果:壯族分支雖多, 但都是以紅水河地區作為主要支點地區, 並以之作為堡壘, 向古邕州南北兩部以及桂林北部不斷遷徙演變, 並最終在左江、右江以及雲桂邊界成為遷徙距離最遠的壯族分支。換言之, 壯族本身的分支蔓延在地理上是自東向西的, 而不是按照南北壯話的差異來進行分類。當然, 在桂東北地區的壯族五色人之所以與桂西南的壯族在血統構成上的極度相似, 也有可能是來源於獨立的遷徙行為。

圖1 壯族各支系的Y-SNP聚類分析

Tay (岱) 、E (五色) 、Youjiang (右江) 、WenMa (文馬) 、Bouyei-YN (雲南布依) 、Guibei (桂北) 、Man-Caolan (高欄) 、Hongshuihe (紅水河) 、Yongnan (邕南) 、Yongbei (邕北) 、Guibian (桂邊) 、Shuihu (水戶) 、Mien (瑤族) 、Yi (Lolo) (彝族) 。其中瑤族 (Mien) 和彝族 (Yi) 為外群[2]293。

此外, 廣西壯族各支系人群mtDNA單倍群頻率分佈, 在213個樣本中, 有17個單倍群, 其中最多的單倍群是B/F/M7等, 這也和東南亞人群的線粒體DNA組成是完全相同的 (1) , 也顯示廣西壯族屬於東亞南方人群, 結果與Y染色體單倍型的資料是相同的。姚永剛等的群體研究結果也顯示, 壯族、傣族、廣西漢族之間存在密切的關係。

由此可見, 分子人類學研究的結果和其他學者的資料仍然證明, 壯族應該是百越族群集團中“駱”和“甌”這兩支族群的後裔。這也和早年間的史籍資料、文化人類學的學術成果相契合。

壯族的族源得到印證, 廣西另一個大族群集團———苗瑤的族源也得到了印證。苗瑤之源流, 目前學術界公認的看法是:苗瑤語族中的苗、瑤、畲這幾個民族都擁有同一個源流, 在族屬上與“九黎”“三苗”“南蠻”有著緊密的聯絡。對此, 分子人類學的基因分析, 提供了新的證據。對此, 對瑤族研究造詣很深的張有雋先生, 在人們還在歷史文獻中尋找瑤族族源的答案之時, 他於2000年把眼光轉向了剛興起的分子人類學, 與復旦大學現代人類學研究中心的金力、李輝、文波等人合作, 在廣西、廣東、湖南、雲南等地區進行了大規模瑤族人群DNA抽樣調查, 對這些樣品進行了最適合於研究東亞人群的13個Y—SNP遺傳標記基因分型。文波等人撰寫的對瑤族的基因分析, 取得了重大的突破。張有雋先生根據分子人類學的材料, 對苗瑤族群的起源和遷徙作了假想, 他說:苗族、瑤族以及漢族、藏緬族群的父系血統關係比較相像, 南北族群融合的情況非常突出。透過對苗瑤族群最突出的O3-M7單倍群分析, 可以判斷這個族群的分化起碼是在1.7到1萬年前就開始了。所以在將這一資訊比對考古學、歷史學的研究成果之後, 可以認為苗瑤族群的發展歷程是:“漢藏—苗瑤”群體在1.7到1萬年前便從最初的族群中分離成為一個獨立的族群。到了8 000年前, 江漢平原一帶的苗瑤民眾創造了最早稻作的高廟文化。隨後, 苗瑤族群逐漸開始北向遷徙發展, 和黃河流域的各類文化交流、融合, 很可能也參與了黃帝與蚩尤之間的戰爭, 並隨後在戰亂影響下不斷往西南遷徙, 而向北遷徙的也就是當代苗族的群眾[3]58。

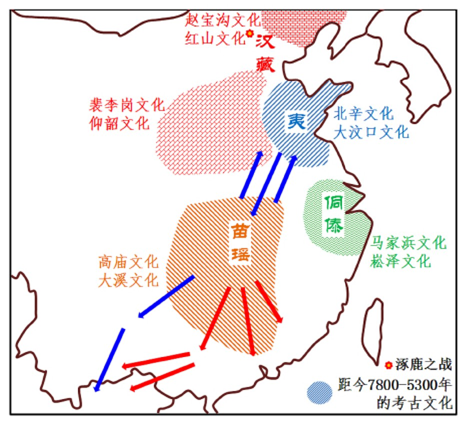

圖2 苗瑤族群起源和遷徙路線假想圖[3]

注:虛線和實線分別表示苗族和瑤族 (先民) 的遷徙路線

具體而言, 苗族從1.7萬年前的上古時期開始發源, 得益於彭頭山文化、高廟文化的稻作而壯大成型, 經歷了三皇時期的“三苗”“九黎”, 再到五帝時期的“有苗”等, 以至春秋戰國時期的“南蠻”以及漢朝與魏晉時期的“武陵蠻”, 最終演變成了唐代的苗族。瑤族與苗族的族群發展經歷大致相同, 從1.7萬年前的傳說與創世的英雄神話中可以反推, 瑤族的遠古先祖盤瓠就是屬於九黎一族的, 最終也成為了武陵蠻、五溪蠻一員。由此可見, 在分子人類學的視野中, 也證實了苗、瑤以及畲族的同源關係。

(二) 顛覆:壯侗語族的核心並不是壯族

廣西世居民族中, 壯侗語族諸族是廣西最重要的一個民族集團。在普通學者的眼中, 壯族先民們一般被稱之為甌鄧、桂國、損子、產裡、百濮、九菌 (1) 等, 駱越與西甌都屬於壯族先民, 這是因為壯族在文化上屬於壯侗語族, 學者們的定位也是文化上的。但如果從生物學角度上來看, 壯侗語族應該是源於黎族 (屬於卡岱語族) , 因為在分子人類學的分析活動當中, Y染色體O1單倍群是壯侗的主流, 而黎族具有最古老的O1單倍群, 有近兩萬年分化歷史, 這一族群特徵遠遠久於壯族先祖。該發現也確實超出了民族學界與歷史學界早前的判斷。因黎族不是廣西的世居民族, 在此姑且不論。

對廣西世居民族來說, 從分子人類學基因分析理論上看, 壯族既不是最古老民族, 也不是壯族與侗族的核心民族。

那麼, 壯侗語族的核心民族是誰呢?在分子人類學的視野中, 壯侗語族的核心民族是侗族和水族, 這是很具顛覆性的。

對侗族的分子人類學研究, 首先是證實了侗族與百越的源流關係。分子人類學學者在網路結構中發現8個侗水和東部沿海人群的連線結構, 其中一個是兩個族群的共享單倍型。由此可見, 侗族與東部沿海古代越族之間的相互關係是相當密切的。除此以外, 分子人類學對侗族基因的分析, 還有兩點使人驚喜:

一是證明了侗族從梧州遷來絕不是無稽之談, 而是有根據的。

侗族古歌傳說自己來源於東南方, 語言學的研究也認為他們起源於珠江的下游的沿海地帶[4], 後來在政治壓力下向西北方向遷徙。結合分子人類學的研究, 可以大致推測, 侗族在向西北方向遷徙過程中, 首先有部分人走散了, 來到雷州半島和海南島成為臨高人。在廣東西北部又留下了一部分人, 成為標人。到了湘桂黔交界處, 定居下來以後。還就是說侗族古歌的說侗族來源於梧州正是歷史記憶的一種沉澱。

二是揭示了侗族長期處於地理意義上的中心, 又是生物學層面的中心, 所以不難判斷這是嶺南各民族形成的中心。

在對侗族的分子人類學研究中, 值得關注的是侗水族群總體的O1單倍群年齡是8 000多年, 這與臺灣少數民族和東部越人群體中的O1年齡相當, 而侗水族群的發源地都指向東南方向的沿海地區。這三個族群很有可能是同一時期內分化形成的。從基因分析中, 我們發現, 臺灣少數民族的各個單倍型中, 有10個是與大陸族群共享的。其中有5個與東部越人共享, 3個與侗水族群共享, 還有2個與黎族共享。此外還有3個侗水族群和臺灣少數民族相連的結構, 4個東部越人和臺灣相連的結構。這說明, 臺灣少數民族與大陸東部越人的關係最為密切, 其次是侗水群體, 以及海南島黎族。

那麼侗水和東部越人的關係如何呢?分子人類學學者在網路結構中發現8個侗水和東部越人的連線結構, 其中一個是兩個族群的共享單倍型。由此可見, 侗水族群、東部越人和臺灣少數民族之間的相互關係是相當密切的。實際上, 統計這個網路結構中的關係, 我們可以發現, 侗水群體幾乎和任何一個類群都有連線, 遠遠超過其他族群的聯絡複雜程度, 可見侗水族群為嶺南族群起源中心的可能性相當之大。

據相關材料顯示, 嶺南族群起源中線並非侗水, 黎族才最接近中心, 但是侗水在發展過程中, 不斷地與其他族群發生著關係, 應該是處於嶺南人群分佈上的中心位置上。也就是說, 在壯侗語族人群發育的過程中, 侗水族群長期的處於地理上的中心位置, 並且是遺傳結構上的中心位置。這樣, 他才有機會和其他族群都發生交流。從地理上看, 這個中心位置應該就在廣東的東部和福建的南部, 這個地區東接臺灣, 北連江浙古越人, 南臨黎族, 西靠仡佬, 西南方向還有馬來族群的出發地。這個地區也同語言學推測的發源地基本吻合。

所以我們基本可以相信, 侗水族群的發源地在廈汕一帶的沿海地區。侗水族群長期以來是嶺南人群分化過程中的核心成分。如果把黎族看作嶺南人群的“根”, 馬來和仡佬就是“側枝”, 而侗水則是南島—侗傣族群的“主幹”。“壯傣”族群則是較晚時間從侗水中分化形成的另一主幹。

分子人類學的這個研究成果一下子把侗族推到了壯侗語族族群最古老的位置, 而讓人們刮目相看!

(三) 比較:仡佬族比壯族更古老

仡佬族在廣西世居民族中人口少且地處邊緣, 但比較起族群起源的歷史, 分子人類學的研究發現仡佬族比壯族更古老。

在分子人類學的研究中, 卡岱語族是澳泰語系 (南島語系-侗傣語系) 的四個語族 (壯侗、卡岱、臺灣、馬來) 之一, 所以現代卡岱語族的民族被認為是百越民族的一部分, 更有研究認為其中的仡央語支可能是古代的夜郎族群的直接後裔。廣西那坡縣的仡央語群體至今還自稱為“夜郎”。語言學上認為, 他們的語言與同語族的黎語支和壯侗語族的侗水語支最為相近。

在分析卡岱族群的起源之前, 必須先解決了解一點海南的村人 。村人對於整個仡央語支人群來說, 是孤懸海外的一個群體, 距離仡央的主體很遙遠。但是, 正因為如此, 如果他們在語言上真的同仡央語支的其他語種最相似, 他們最沒有可能是被夜郎同化的結果, 因為在近期的歷史上他們幾乎沒有機會接觸夜郎文化。分子人類學學者發現, 在網路結構中, 村人有11種單倍型, 其中有4種是與海南的黎語支加茂人相連的, 6種與仡央語支的仡佬族相連, 還有一種是與仡佬族共享的。如果說村人同海南民族的聯絡最可能是由於交流產生的, 那麼他們同仡佬族發生聯絡則不可能是同樣的原因, 因為他們位於海南島上, 不可能接觸到仡佬族。所以, 證據揭示村人非常有可能就是仡央類群中的一個分支。

另外, 值得注意的是, 與村人聯絡最多的不是仡央語支央標語群的群體, 而是紅水河邊的青仡佬。這就與廣西的仡佬族有密切的關係, 也就是說, 廣西隆林的青仡佬應該是處於仡佬族逆江而上到達的第一站, 所以他與村人的聯絡可以看作是仡央人群起源上的結構。在這個背景下, 我們再來看仡佬族的起源, 他們應該是來源於紅水河下游, 某一個與村人分道揚鑣的地方。很可能是在廣西的東部。仡央語支是卡岱語族的一部分, 與黎語支同屬一個語族, 但是他們的聯絡幾乎沒有。那麼, 仡佬人到底同誰最相似呢?我們還是要回到遺傳網路結構中去尋找。我們很驚奇地發現, 與仡央單倍型聯絡最多的是侗水的單倍型, 總共發現有16個連線。可見, 仡央語言不僅僅與黎語支有相似之處, 與侗水語支也有大量的相似處。在這裡, 我們發現了遺傳上的印證。侗水語支與壯傣語支組成壯侗語族, 這樣看來, 壯侗和卡岱兩個語族之間的關係決不是簡單的兩分。卡岱語族被稱為侗傣語系的外圍, 所以非常有可能是海南的黎語支和貴州的仡央語支保留著侗傣語系的原始形式, 而處於中部的壯侗語族卻在其他的因素影響下發生了變化, 比如在與中原文化互動中被一定程度上漢化。所以, 雖然實質上仡央的起源與侗水最為接近, 文化面貌卻有所不同了。

我們繼續觀察仡央單倍型在網路結構中的分佈, 發現他們的分佈範圍很廣, 從網路的中央到邊緣都有, 可能是分佈最寬的一個類群。這體現出這個族群的古老, 所以積累了大量的突變。年代的估算也印證了這一點, O1單倍群的整體起源年代超過一萬年[2]436, 超過侗水和壯傣, 雖然在黎語支的年代值之下。可見這個族群的歷史是非常古老的, 他們向西北遷徙的歷史也非常長久。相比之下, 後起的壯族是不可比擬的。

(四) 改變:壯族的發展是從東向西, 不是南壯北壯的演進

分子人類學的基因分析不僅顛覆了壯族在壯侗語族族群集團的核心印象和古老歷史, 也改變了南壯北壯的演進。

雖然近年來廣西考古學者逐漸發現了一些古壯語文字的痕跡, 但由於樣本太少, 不成體系, 所以很多年來學界的共識是壯族只能夠透過漢族文字來實現書面交流, 因此壯族本身的發展與分流、遷徙軌跡很難透過文獻找到答案, 只是憑藉言語上的區別將壯族在區分為壯族北部方言組和南部方言組。

但是, 在分子人類學的研究中, 研究結果表明南部壯族群眾與北部的壯族群眾在遺傳形態上十分近似, 不管是在主成分分析還是分子方差分析, 都並沒有充足證據表明兩者的分組一致。甚至在地理與主成分分析結果的複合研究上, 也並不能推匯出南北向的發展軌跡, 語言上的南北差異並不能充分說明生物學上的南北存在差異, 相反在東西方向卻出現了以紅水河作為支點的、漸變擴散的生物學散佈軌跡。

對於壯族群眾來說, Y染色體的單倍群頻率表裡, O*、O2a兩種單倍群的歷史最為久遠且出現率較高, 這也就意味著O*、O2a應該就是壯族群眾的原始遺傳標識, 同時也有很大機率表明了東亞人種是透過廣西深入東亞大陸繁衍的。而在第一主成分地圖中, 不難發現遺傳標識是屬於“多點開花”式的繁衍方式, 而且是東北、西南的對角分佈。在進行研究之後, 能夠看到O2a本身是第一主成分在現代的遺傳標識, 而且已經經過了超過1萬年的演變, 可以表明壯族先民們早在1萬年之前就已經將O2a帶到了廣西。而O*在壯族人體內的標識時間甚至超過了兩萬年, 所以O*也有一定機率是壯族先民帶來的原始單倍群, 這也就證明了東亞人種可能是在早年間就已經到達了紅水河, 並向東方向進行繁衍, 在廣西境內形成了今日所見的壯族。

O1單倍群非常突出地展現出了壯族先民中的一些群體在1萬年前開始從東部向西部遷徙的情況, 這也展現了壯族先民遺傳學上的第二次融入, 也表明了當時西甌人逐漸與駱越人結合的可能。不難看出, 語言學上將壯族劃分為南北兩部, 在遺傳學上是不成立的, 壯族各個分支的發展蔓延是東西向的。這也意味著從前南方壯族、北方壯族的分類認識將有可能被顛覆。

(五) 發現:百越與苗蠻似乎是同源的

從基因的源頭看, 百越與苗蠻似乎大部分是同源的, 這應是對廣西世居民族源流的一個新發現。

長期以來, 廣西世居民族的研究中, 都以百越或苗蠻作為起源。而在百越先民逐漸繁衍形成民族時, 出現了多元分化現象, 在透過多年來的重組與分化後, 一部分成為了華南、西南地區獨特的多個民族, 如壯族、傣族、布依族、水族、仫佬族、毛南族等壯侗語族族群, 也有一部分融入了其他民族如漢族、瑤族、苗族等。所以可見, 目前我國壯侗語族的各個民族甚至是其他民族, 都有著一定的百越血統。

歷史的演進對族群繁衍發展有著根本性影響, 這一影響在古代苗蠻部族的民族化歷程裡得到了印證, 今日的苗、瑤、畲民族就是由部分古代苗蠻人發展而來的。

這樣, 似乎形成了廣西世居民族起源的二元結構。但在分子人類學的視野中, 百越與苗蠻似乎是同源的。

根據分子人類學的基因分析研究, 中國南方的族群分化開始於大約2萬年前後, 族群之間特異性的分支開始形成。到了1萬年以後這種差異在文化上被放大, 遺傳的交流就更少了, 終於形成了族系的差別。這時, 中國南方形成了侗傣、苗瑤、孟高棉等各有特色的族群系統。在研究嶺南人群的發源地的問題上, Y染色體更為有力些。但是在東亞人群定居時間、分化時期的大致範圍上, 母系的線粒體DNA和父系的Y染色體DNA兩種遺傳標記的估計是大致相符的。所以我們估計, 廣西世居民族的祖先可能形成於北部灣一帶, 時間是近3萬年之前。在其後慢慢地向北發展出侗傣群體, 向東發展出臺灣少數民族, 向南發展形成馬來族群。從這個長時段看, 百越與苗蠻顯然同源, 此其一。

其二, 線粒體的分型在中國的南北方之間存在著顯著的差異, 南方比較古老而且多見的是B、M7、F、R等單倍群。而在侗傣、苗瑤和孟高棉中, 這些單倍群佔有很高的比例, 說明這三個類群最有可能是中國南方的土著族群。眾所周知, 侗傣族群被認為是中國古代著名的百越族群的後代。根據中國歷史的記載, 百越是我國古代長江以南最大的一個族群[6]。在史前, 他們的祖先就在這一區域內創造了輝煌的文化 (河姆渡文化-馬家浜文化—崧澤文化—良渚文化—馬橋文化等) 。許多百越群體才被進一步同化, 或者向西遷徙, 成為今天的侗傣族群。

其三, 苗瑤族群受百越的遺傳影響也可以觀察到, 特別是廣西的各個瑤族支系。O1的比例是:布努瑤20%, 江華過山瑤10%, 富川平地瑤14.6%, 上思盤瑤6.3%, 田林盤瑤9.1%, 勐臘頂板瑤9.1%, 防城細板瑤18.2%, 紅河山瑤4.3%。廣西大化縣是布努瑤的集中分佈區之一, 許多地區布努瑤多與壯族, 布努謠來源於侗水族群的分佈區, 這一部分O1可能來源於侗水。其他瑤族支系都屬於瑤族的盤瑤 (Iu Mien) 支系, 是瑤族最大的支系, 其中的百越成分可能獲得於支系分化之前, 也來源於湘黔桂粵交界處的侗水族群。

總而言之, 透過遺傳學分析發現, 古代百越的基因的確與壯族、傣族、侗族三個族群的基因十分相似, 在整體上有承繼關係, 同時也發現苗瑤與侗傣的血統交融並不罕見, 只是相互聯絡稍稍少於東南沿海地區的漢族與侗傣。然而, 對於那些特徵性的基因標誌, 苗瑤與侗傣仍然有著顯著區分, 族群分化都是在近3萬年以前完成的, 大多數在兩萬年前左右, 而已經形成大族群的則多數已經有超過1萬年的遺傳分化歷史。

所以, 透過遺傳學研究可以看出, 廣西世居民族最早應該在3萬年前的北欽防聚集, 同時和5千年前的百越族群屬於同宗同源。