圖片源於豆瓣

《我們仨》是錢鍾書夫人楊絳撰寫的家庭生活回憶錄。1998年,錢鍾書逝世,而他和楊絳唯一的女兒錢瑗已於此前(1997年)先他們而去。在人生的伴侶離去四年後,楊絳在92歲高齡的時候用心記述了他們這個特殊家庭63年的風風雨雨、點點滴滴,結成回憶錄《我們仨》。

這本書分為兩部分。第一部分中,作者以其一貫的慧心、獨特的筆法,用夢境的形式講述了最後幾年中一家三口相依為命的情感體驗。第二部分,以平實感人的文字記錄了自1935年伉儷二人赴英國留學並在牛津喜得愛女,直至1998年丈夫逝世,63年間這個家庭鮮為人知的坎坷歷程。

——來自豆瓣

我們這一暑假,算是遠遊了一趟;返回牛津,我懷上孩子了。成了家的人一般都盼個孩子,我們也不例外。好在我當時是閒人,等孩子出世,帶到法國,可以托出去。我們知道許多在巴黎上學的女學生有了孩子都托出去,或送託兒所,或寄養鄉間。

鍾書諄諄囑咐我:“我不要兒子,我要女兒——只要一個,像你的。”我對於“像我”並不滿意。我要一個像鍾書的女兒。女兒,又像鍾書,不知是何模樣,很費想象。我們的女兒確實像鍾書,不過,這是後話了。

我以為肚裡懷個孩子,可不予理睬。但懷了孩子,方知我得把全身最精粹的一切貢獻給這個新的生命。在低等動物,新生命的長成就是母體的消滅。我沒有消滅,只是打了一個七折,什麼都減退了。鍾書到年終在日記上形容我:“晚,季總計今年所讀書,歉然未足……”笑我“以才媛而能為賢妻良母,又欲作女博士……”

鍾書很鄭重其事,很早就陪我到產院去定下單人病房並請女院長介紹專家大夫。院長問:

“要女的?”(她自己就是專家。普通病房的產婦全由她接生。)

鍾書說:“要最好的。”

女院長就為我介紹了斯班斯大夫(Dr. Spence)。他家的花園洋房離我們的寓所不遠。斯班斯大夫說,我將生一個“加冕日娃娃”。因為他預計娃娃的生日,適逢喬治六世加冕大典(五月十二日)。但我們的女兒對英王加冕毫無興趣,也許她並不願意到這個世界上來。我十八日進產院,十九日竭盡全力也無法叫她出世。大夫為我用了藥,讓我安然“死”去。

等我醒來,發現自己像新生嬰兒般被包在法蘭絨包包裡,腳後還有個熱水袋。肚皮倒是空了,渾身連皮帶骨都是痛,動都不能動。我問身邊的護士:“怎麼回事兒?”

護士說:“你做了苦工,很重的苦工。”

另一護士在門口探頭。她很好奇地問我:“你為什麼不叫不喊呀?”她眼看我痛得要死,卻靜靜地不吭一聲。

“我沒想到還有這一招,但是我說:“叫了喊了還是痛呀。”

她們越發奇怪了。

“中國女人都通達哲理嗎?”

“中國女人不讓叫喊嗎?”

護士抱了娃娃來給我看,說娃娃出世已渾身青紫,是她拍活的。據說娃娃是牛津出生的第二個中國嬰兒。我還未十分清醒,無力說話,又昏昏睡去。

鍾書這天來看了我四次。我是前一天由汽車送進產院的。我們的寓所離產院不算太遠,但公交車都不能到達。鍾書得橫越幾道平行的公交車路,所以只好步行。他上午來,知道得了一個女兒,醫院還不讓他和我見面。第二次來,知道我上了悶藥,還沒醒。第三次來見到了我;

我已從法蘭絨包包裡解放出來,但是還昏昏地睡,無力說話。

“第四次是午後茶之後,我已清醒。護士特為他把娃娃從嬰兒室裡抱出來讓爸爸看。

鍾書仔仔細細看了又看,看了又看,然後得意地說:“這是我的女兒,我喜歡的。”

阿圓長大後,我把爸爸的“歡迎辭”告訴她,她很感激。因為我當時還從未見過初生的嬰兒,據我的形容,她又醜又怪。我得知鍾書是第四次來,已來來回回走了七趟,怕他累壞了,囑他坐汽車回去吧。

阿圓懂事後,每逢生日,鍾書總要說,這是母難之日。可是也難為了爸爸,也難為了她本人。她是死而復甦的。她大概很不願意,哭得特響。護士們因她啼聲洪亮,稱她Miss Sing High,譯意為“高歌小姐”,譯音為“星海小姐”。

單人房間在樓上。如天氣晴麗,護士開啟落地長窗,把病床拉到陽臺上去。我偶曾見到鄰室兩三個病號。估計全院的單人房不過六七間或七八間。護士服侍周到。我的臥室是阿圓的餐室,每日定時護士把娃娃抱來吃我,吃飽就抱回嬰兒室。那裡有專人看管,不穿白大褂的不準入內。

一般住單人房的住一星期或十天左右,住普通病房的只住五到七天,我卻住了三個星期又二天。產院收費是一天一幾尼(guinea——合1.05英鎊,商店買賣用“鎊”計算,但導師費、醫師費、律師費等都用“幾尼”),產院床位有限,單人房也不多,不歡迎久住。我幾次將出院又生事故,產院破例讓我做了一個很特殊的病號。

出院前兩天,護士讓我乘電梯下樓參觀普通病房—— 一個統房間,三十二個媽媽,三十三個娃娃,一對是雙生。護士讓我看一個個娃娃剝光了過磅,一個個洗乾淨了又還給媽媽。娃娃都躺在睡籃裡,掛在媽媽床尾。我很羨慕娃娃掛在床尾,因為我只能聽見阿圓的哭聲,卻看不到她。護士教我怎樣給娃娃洗澡穿衣。我學會了,只是沒她們快。

鍾書這段時期只一個人過日子,每天到產院探望,常苦著臉說:“我做壞事了。”他打翻了墨水瓶,把房東家的桌布染了。我說:“不要緊,我會洗。”

“墨水呀!”

“墨水也能洗。”

他就放心回去。然後他又做壞事了,把檯燈砸了。我問明是怎樣的燈,我說:“不要緊,我會修。”他又放心回去。下一次他又滿面愁慮,說是把門軸弄壞了,門軸兩頭的門球脫落了一個,門不能關了。我說,“不要緊,我會修。”他又放心回去。

我說“不要緊”,他真的就放心了。因為他很相信我說的“不要緊”。我們在倫敦“探險”時,他顴骨上生了一個疔。我也很著急。有人介紹了一位英國護士,她教我做熱敷。我安慰鍾書說:“不要緊,我會給你治。”我認認真真每幾小時為他做一次熱敷,沒幾天,我把粘在紗布上的末一絲膿連根拔去,臉上沒留下一點疤痕。他感激之餘,對我說的“不要緊”深信不疑。我住產院時他做的種種“壞事”,我回寓後,真的全都修好。

鍾書叫了汽車接妻女出院,回到寓所。他燉了雞湯,還剝了碧綠的嫩蠶豆瓣,煮在湯裡,盛在碗裡,端給我吃。錢家的人若知道他們的“大阿官”能這般伺候產婦,不知該多麼驚奇。

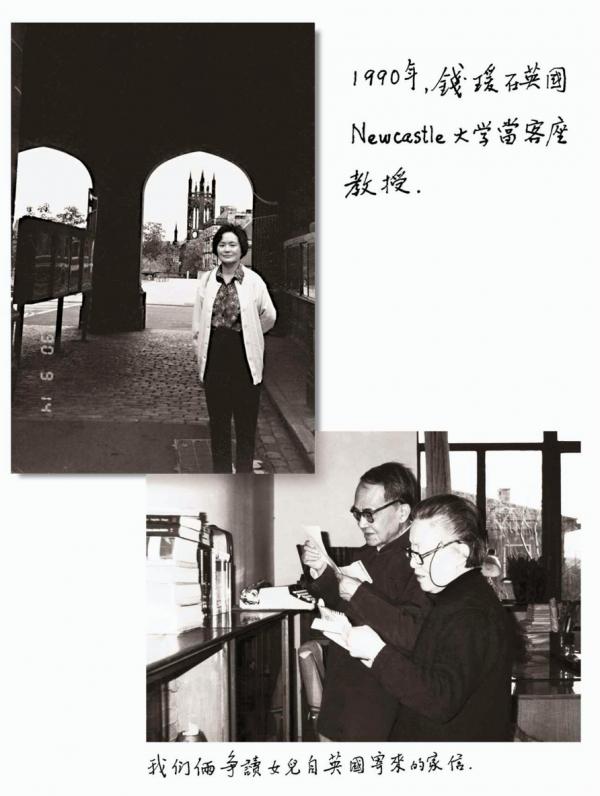

鍾書順利地通過了論文口試。同屆一位留學牛津的庚款生,口試後很得意地告訴鍾書說:“考官們只提了一個問題,以後就沒有誰提問了。”不料他的論文還需重寫。鍾書同學院的英國朋友,論文口試沒能透過,就沒得學位。鍾書領到一張文學學士(B.Litt)文憑。他告別牛津友好,摒擋行李,一家三口就前往法國巴黎。

我們的女兒已有名有號。祖父給她取名健汝,又因她生肖屬牛,他起了一個卦,“牛麗於英”,所以號麗英。這個美麗的號,我們不能接受,而“錢健汝”叫來拗口,又叫不響。我們隨時即興,給她種種諢名,最順口的是圓圓,圓圓成了她的小名。

圓圓出生後的第一百天,隨父母由牛津乘火車到倫敦,換車到多佛(Dover)港口,上渡船過海,到法國加來(Calais)港登陸,入法國境,然後乘火車到巴黎,住入朋友為我們在巴黎近郊租下的公寓。

圓圓穿了長過半身的嬰兒服,已是個蠻漂亮的娃娃。一位倫敦上車的中年乘客把熟睡的圓圓細細端詳了一番,用雙關語恭維說,“a China baby”(一箇中國娃娃),也可解作“a china baby”(一個瓷娃娃),因為中國娃娃肌理細膩,像瓷。我們很得意。

我因鍾書不會抱孩子,把應該手提的打字機之類都塞在大箱子裡結票。他兩手提兩隻小提箱,我抱不動娃娃的時候可和他換換手。渡輪抵達法國加來,港口管理人員上船,看見我抱著個嬰兒立在人群中,立即把我請出來,讓我抱著阿圓優先下船。滿船渡客排成長隊,挨次下船。我第一個到海關,很悠閒地認出自己的一件件行李。鍾書隨後也到了。海關人員都爭看中國娃娃,行李一件也沒查。他們表示對中國娃娃的友好,沒開啟一隻箱子,笑嘻嘻地一一畫上“透過”的記號。我覺得法國人比英國人更關心並愛護嬰兒和母親。

公寓的主人咖淑夫人(Madame Caseau)是一名退休的郵務員。她用退休金買下一幢房子出租,兼供部分房客的一日三餐。伙食很便宜,卻又非常豐盛。她是個好廚司,做菜有一手。她丈夫買菜不知計較,買了魚肉,又買雞鴨。飯擺在她家飯間裡,一大桌,可坐十數人,男女都是單身房客。我們租的房間有廚房,可是我們最初也包飯。替我們找到這所公寓的是留學巴黎大學的盛澄華。他到火車站來接,又送我們到公寓。公寓近車站,上車五分鐘就到巴黎市中心了。

巴黎的中國學生真不少,過境觀光的旅客不算,留學歐美而來巴黎度假的就很多。我們每出門,總會碰到同學或相識。當時寄宿巴黎大學宿舍“大學城”(Cité Universitaire)的學生,有一位H小姐住美國館,一位T小姐住英國館,盛澄華住瑞士館。其他散居巴黎各區。我們經常來往的是林藜光、李瑋夫婦。李瑋是清華同學,中文系的,能作詩填詞,墨筆字寫得很老練。林藜光專攻梵文,他治學嚴謹,正在讀國家博士。他們有一個兒子和我們的女兒同年同月生。

李瑋告訴我說,某某等同學的孩子送入托兒所,生活刻板,吃、喝、拉、撒、睡都按規定的時間。她捨不得自己的孩子受這等訓練。我也捨不得。

我們對門的鄰居是公務員太太,丈夫早出晚歸。她沒有孩子,常來抱圓圓過去玩。她想把孩子帶到鄉間去養,對我們說:鄉間空氣好,牛奶好,菜蔬也好。她試圖說服我把孩子交託給她帶到鄉間去。她說:我們去探望也很方便。

如果這是在孩子出生之前,我也許會答應。可是孩子懷在肚裡,倒不掛心,孩子不在肚裡了,反叫我牽心掛腸,不知怎樣保護才妥當。對門太太曾把圓圓的小床挪入她的臥房,看孩子能否習慣。圓圓倒很習慣,乖乖地睡到老晚,沒哭一聲。鍾書和我兩個卻通宵未眠。他和我一樣的牽心掛腸。好在對門太太也未便回鄉,她丈夫在巴黎上班呢。她隨時可把孩子抱過去玩。我們需一同出門的時候,就託她照看。當然,我們也送她報酬。

鍾書通過了牛津的論文考試,如獲重赦。他覺得為一個學位賠掉許多時間,很不值當。他白費功夫讀些不必要的功課,想讀的許多書都只好放棄。因此他常引用一位曾獲牛津文學學士的英國學者對文學學士的評價:“文學學士,就是對文學無識無知。”鍾書從此不想再讀什麼學位。我們雖然繼續在巴黎大學交費入學,我們只各按自己定的課程讀書。巴黎大學的學生很自由。

住在巴黎大學城的兩位女士和盛澄華,也都不想得博士學位。巴黎大學博士論文的口試是公開的,誰都可去旁聽。他們經常去旁聽。考官也許為了賣弄他們漢學精深,總要問些刁難的問題,讓考生當場出醜,然後授予博士學位。

真有學問的學者,也免不了這場難堪。花錢由槍手做論文的,老著麵皮,也一般得了博士學位。所以林藜光不屑做巴黎大學博士,他要得一個國家博士。可惜他幾年後得病在巴黎去世,未成國家博士。

鍾書在巴黎的這一年,自己下功夫紮紮實實地讀書。法文自十五世紀的詩人維容(Villon)讀起,到十八、十九世紀,一家家讀將來。德文也如此。他每日讀中文、英文,隔日讀法文、德文,後來又加上義大利文。這是愛書如命的鍾書恣意讀書的一年。我們初到法國,兩人同讀福樓拜(Gustave Flaubert)的《包法利夫人》(Madame Bovary),他的生字比我多。但一年以後,他的法文水平遠遠超過了我,我恰如他《圍城》裡形容的某太太“生小孩兒都忘了”。

版權歸作者所有

編輯 | 徐升

圖源丨網路

歡迎合作 | 投稿