北京大學是許多莘莘學子夢寐以求的高等學府,可你知道嗎,北大有一個專業超級冷門,招生八屆只有六屆有人報名,而且每屆僅有一個人,這就是北大元培學院的古生物學專業。

這個極其冷僻的專業被世人所知,還要說到2014年在網路走紅的一張照片:“北大2010級古生物專業合影”。

畢業合影中,只有1名學生身著學士服,孤零零地站在圖書館門前。

這張僅一個人的畢業照,引起網友對古生物學這個冷門專業的紛紛關注,這到底是怎樣一個專業,這些“六代單傳”的傳人都是些什麼樣的人呢?

中國古生物學之父

說起古生物學,一般人的印象不是有關恐龍、猛獁象,就是研究古墓、文物之類的,其實這些理解都很片面。

古生物學屬於地質學分支學科,是生命科學和地球科學的交叉科學。

在生命科學領域,它是唯一具有歷史科學時間尺度性質的獨特分支,研究生命起源、發展歷史、生物進化模型等部分;在地球科學領域,研究地層中的生物遺蹟、化石、地殼發展歷史、氣候變遷等方面的內容。

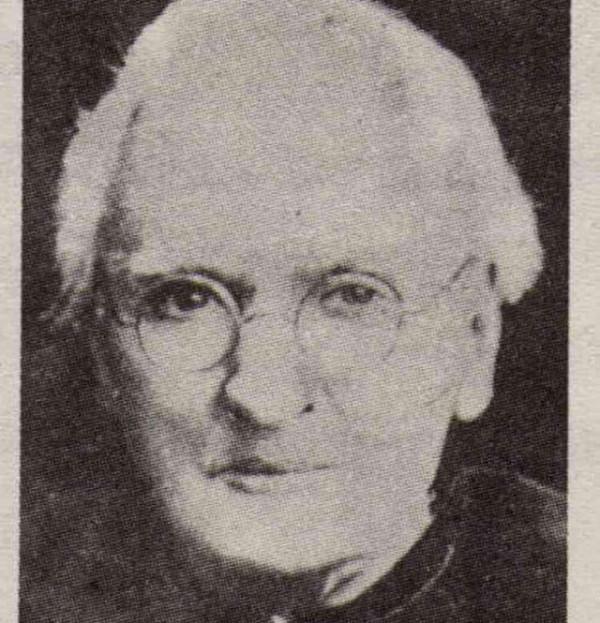

北京大學是為數不多的開設有古生物學專業的高等學府,說起這個淵源,就不得不提到一位國際友人,中國地質學與古生物學之父:威廉·葛利普。

威廉·葛利普是德裔美國人,麻省理工學院學士,哈佛大學理學碩士、博士,曾就任哥倫比亞大學古生物學教授。

1919年,葛利普正值學術巔峰期,卻因為第一次世界大戰背景下,他的德裔身份和對同盟國的傾向,導致其在最終加入了協約國的美國無處容身。

而1919年也是巴黎和會召開和五四運動爆發的日子,當時的地質調查所所長丁文江前往巴黎,支援中國代表團拒絕在巴黎和約上簽字。

此後,丁文江前往美國,為北京大學和地質調查所尋找急缺的古生物學人才,輾轉聯絡到正值困境的葛利普,雙方一拍即合。

就這樣,葛利普來到了中國,擔任北大地質系古生物學教授和地質調查所古生物室主任。

當時的中國地質學研究和教學都不成體系,古生物學方面更是隻有一些零散的資料和成果。

葛利普的到來,使北京大學和地質調查所立即成為國內地質學和古生物學的學術中心。

1922年,葛利普參與建立了中國地質學會,協助創編了《中國古生物志》,並撰寫了包括《中國古生代珊瑚化石》在內的多篇文獻,使得中國古生物學在短期內就具備了相當程度的國際影響力。

由他著述和編制的《中國地層》、《亞洲古地理圖》,是當時對中國乃至亞洲地質歷史最完善的總結。

對這種種輝煌的成就,李四光後來評價葛利普時說道:“我國地質,初具雛形,提之攜之,賴公有成。”

除了學術上的卓越貢獻,葛利普還竭盡心力培養了中國最初的一批地質學與古生物學人才。

葛利普患有風溼病,腿腳不便,需要藉助柺杖或輪椅才能行動,但他總是準時上課,風雨無阻。

他常對學生說:“不要老落在島國日本的後面”,“在你們的國家裡,你們是發展這門學科的先鋒”,“將來在你們的國家裡,科學的大廈一定會聳立起來的。”

在他的悉心教導下,湧現出包括孫雲鑄、趙亞曾等許多我國古生物學的專家和人才。

據統計,北京大學地質學系有19個年級的學生聽過葛利普的課,其中誕生了22名中國科學院院士,包括11名古生物學的院士。

不幸的是,時代造就了葛利普在中國的成就,也宿命般地影響了他的餘生。七七事變爆發後,日軍佔據了北平,日偽方面接管了北大和地質調查所,留在北平的葛利普寧願變賣家產,也不接受偽北大教職。

他鼓勵同事和學生前往大後方,自己卻無力南下,與學生道別之際,他幾番嗚咽不能成聲。

1941年,他寫信給身為西南聯大地質系主任的孫雲鑄,信中說:“我希望我們過去共同從事的事業在你們那裡繼續興旺”,“希望我們大家能相會在即將到來的幸福時日”。

然而,他終究沒有等到這一天。

1941年底,太平洋戰爭爆發,日寇將年逾古稀的葛利普關入東交民巷的集中營,身陷囹圄的他,仍顫手著述了其遺作:《我們生活的地球:地質歷史新解》。

抗戰最終勝利,葛利普卻因為在集中營飽受折磨而病入膏肓。他總是神志不清地問那些前去探望的人:“你是我的學生嗎?”1946年,葛利普在弟子們的陪伴下去世。

在彌留之際,葛利普多次提出希望能加入中國國籍,很可惜,那時已經來不及辦理了。

遵照他的遺言,其二千餘冊藏書全部捐贈給中國地質學會(現存中國地質圖書館)。李四光為葛利普書寫輓聯:“述作最豐,偉著共欣傳後學;論交至篤,同人齊慟失宗師。”

1982年,在葛利普參與建立的中國地質學會成立60週年之際,中國地質學會與北京大學決定,將葛利普墓由北大沙灘舊址(現新文化運動紀念館)遷入現北大校園內。

如今,矗立在北大西門內的葛利普教授之墓,永久地象徵著我們對這位中國古生物學之父的崇敬與懷念。

六代單傳

古生物學專業在北大,曾一度因故取消,2007年,北大“元培學院”正式成立,次年,北大在元培學院恢復了古生物學專業。

從2008年到2016年,北大古生物學先後招收了張博然、劉樂、劉拓、薛逸凡、侯銘泳、安永睿等六名學生,總共六屆,每屆有且僅有一名,被戲稱為“六代單傳”。

“大師兄”張博然2005年入學,2008年轉入古生物學專業,畢業後前往美國加州大學伯克利分校讀博,博士專業方向為整合生物學。

2011年,張博然在果殼網一則討論帖當中自嘲地說:“鄙領域(演化生物學)最牛的獎叫做Wallace獎,於物種起源誕生50週年的時候首發,之後每50年發一次。”

如同他好玩的性格,張博然當初選擇古生物學專業也是因為興趣使然。當時,一門叫做“演化生態與行為”的課激發了他強烈的好奇心。為什麼有些病原體的毒性很強,有些卻很弱?為什麼剛出生的大熊貓幼崽,個頭這麼小?

跟一般生物學注重描述“是什麼”不同,演化生物學更著重探討的是“為什麼”。

當時北大沒有開設演化生物學專業,於是張博然就選擇了最相近的古生物學專業。

後來在美國讀博期間,張博然曾經跟同學一起在實驗室裡丟螞蟻,觀察螞蟻下落過程中的運動方式,他甚至還見過一位把“蚊子會不會被雨點砸死”作為研究課題的學者。

在採訪中,張博然哈哈笑著說:“這些研究中間其實是有完整的邏輯鏈條的,扯得非常遠,但也非常好玩兒。”

在北大元培學院,非常看重學生的主動性,旺盛的好奇心讓張博然把日程表排得滿滿當當,各種駁雜甚至奇怪的課程幫他搭建了整體的知識框架。

很多具體的知識細節已經遺忘了,但這種知識框架往往在不經意間就派上了用場。

比如,此前有討論說微信群成員違法,群主也要擔責的問題。

張博然就以高等代數“群”的概念為基礎,寫了一篇大開腦洞的文章,從數學的角度證明了微信群不是一個群。

而對於自己本科專業的意外走紅,張博然也借用了演化理論來解釋。

“只有當足夠的生物總量上去時,才會允許更大的生物多樣性存在”,他說,“同樣,教育也好,文化也好,當總量足夠大,就能容納足夠好的多樣性。”

意外走紅

說起古生物學專業的走紅,那就要提到被大家津津樂道的那張“一個人的畢業照”。

2014年6月,薛逸凡在人人網上傳了一張自己的畢業照。照片上,穿學士袍、戴學士帽的她略顯靦腆,規規矩矩地垂手站立,跟大多數畢業生相比並無特別之處。

引起關注的,是照片上方煞有介事的一行字:“北大2010級古生物專業合影”。既然是合影,怎麼只有一個人呢?由此,全專業只有一個學生,“一人曠課,全系放假”、“一人請假,全院休息”的古生物學迅速點燃了大眾的興趣。

古生物學是什麼專業?竟然只有一個學生?上課都是一對一教學嗎?豈不是非常孤獨?

面對這些疑問,薛逸凡解釋說,元培學院本身不為古生物學開課,大部分專業課程都設在生科學院和地球與空間科學學院,所以並不是人們想象的那樣,永遠只有一個人在空蕩蕩的教室上課。

不過,薛逸凡坦言,孤獨感或多或少還是有的,其他專業的學生通常按班級上課,見到她是生面孔,往往主動隔開一個座位。

薛逸凡說:“有時從早上出門上課到晚上回去,一整天都說不了一句話,因為大家不認識你,不會跟你說話。”

正是這份不甘心,才讓她在那張一個人的畢業照上PS了那行字:“他們畢業可以擺桃心,我也玩點花樣。”

與師兄張博然的廣泛好奇心不同,薛逸凡很早就篤定自己喜歡古生物學,從小就對化石之類的東西很感興趣。

高中時,她知道北大是全國唯一開設了古生物學本科專業的學校,於是參加了全國生物競賽。

為了拿到金牌從而保送北大,她早起晚睡,廢寢忘食地做實驗,做研究生的題目。

當問起她為什麼要如此執著地選擇這樣一個冷門專業時,薛逸凡說:“開始報本科志願、選專業時,我才發現,別人想得多一些,會看專業的出路、工作、收入和可適用性。我沒太多想,既然能選,就選自己喜歡的。”

正是這種熱愛,讓冷僻的古生物學專業儘管乏人問津,卻絲毫不妨礙這些自得其樂的學子們享受其中。

熱愛即導師

對於2016年古生物學專業的畢業生安永睿,北大元培學院辦公室主任沙麗曼的評價是:“不講究吃穿,就是學習特別認真,愛戶外運動。”

來自貴州的安永睿,長得白白淨淨,一副文弱書生的模樣,卻是一名資深的“揹包客”。

從初中開始,他就四處徒步探索,對貴陽市周邊的大小河流如數家珍,還繪製了地形地貌圖。

大學四年裡,他把獎學金和零用錢都花在了戶外專案上,攀登了霧靈山、東靈山、海坨山、小五臺等許多山峰,看山勢的走向、岩石的形態、植被的變化,大自然的鬼斧神工深深地讓他著迷。

暑假裡,他去了距離貴陽市62公里的烏江六廣河段。六廣河美景如畫,王陽明都曾經寫詩讚美過。

安永睿一個人划著皮划艇,順水漂流到猴愁峽,期盼著遇上傳說中峽谷兩岸的野猴。很可惜,他最終以丟失了一副眼鏡而告終。

安永睿的畢業論文導師周力平評價他說:“他對古生物學專業很熱愛,願意回到實驗室,動手去做研究,而不是想著當官掙錢,這樣的孩子其實挺少的。”

本科畢業後,安永睿被保送至北大城市與環境學院碩博連讀,專業方向是第四紀地質學。

“又要花上五年青春了。”話說得調侃,安永睿的信念卻十分堅定,他表示,以後還是想走上學術研究的道路。

作為安永睿的師姐,薛逸凡畢業後去了美國匹茲堡大學的生物醫學資訊專業攻讀博士,也立志於科研。

他們的大師兄張博然卻有些獨到的想法,他覺得很多科學問題的背後,牽涉著複雜的社會和倫理問題。

公眾往往對一些不明就裡的事情心懷焦慮和恐慌,單純強調科學理性,無助於消解這種恐慌。

張博然說:“你不能只是理性拿來,啪嘰一下砸在公眾臉上。”

他想為公眾講述關於生命的“大故事”,嘗試把透過學習古生物學和演化生物學建立起來的世界觀完整地表達出來。

“如果做到了,也算是對得起我的老師吧。”張博然這樣說著的時候,掩飾不住興奮地搓著雙手。

在全球科學新聞網EurekA lert!公佈的2016年國際科學記者獎學金的4位獲得者名單中,張博然赫然在列。

結語

從2008年重新創立至今,北大古生物學專業培養了六名畢業生,各自都有大好的前途。

正因為人才稀缺,像這樣的冷門專業畢業生大有施展拳腳的舞臺。國內許多相關的研究單位都迫切希望引進北大古生物學專業本科生到本單位深造。

在未來的日子裡,想必不會因為一張走紅的“一個人的畢業照”,就會有許多的學生選擇北大古生物學專業。

然而,每一個來到這裡的人都一定不會失望,對生態與自然的純粹熱愛,對原始和未知的探求慾望,是他們的動力,而這門學科的專業學術知識也必將為他們敞開斑斕多彩世界的大門。