凜冬將至,北風蕭瑟。中醫認為,冬季是寒邪盛行的季節,如果不做好保暖工作,人體就容易受到寒邪入侵。

實驗

林醫生身穿單薄外衣,在10℃的室外待上20分鐘後,進行了紅外熱成像檢測發現:林醫生的手腳、頭部都呈藍色,體表溫度很低,說明他已經受到了寒邪入侵。

隨後,林醫生吃了幾口“驅寒神器”,再次檢測發現,藍色的低溫區域迅速縮小,而紅色的溫暖部分迅速增大。

那麼,寒邪除了讓人感覺寒冷以外,還有哪些影響?林醫生吃的“驅寒神器”又是什麼呢?如何安穩過冬?

「 本期專家 」

▼

一、今年冬天格外冷

寒邪入體傷陽氣、損血管

今年是辛丑年,辛代表與水相關,醜位太陰溼土,中醫認為它們是屬陰的寒邪,寒和溼容易夾雜在一起,所以今年冬天冷上加冷。

專家表示,寒為陰邪,會傷陽氣,而陽氣損傷,不僅心肝脾肺腎的功能都會受影響;而且寒凝血氣,受寒時血脈凝結,也容易引發心腦血管事件。比如每年冬季,我們總是會看到這樣的新聞:

●11月8日,北京紫竹舞蹈隊蘇老師在教舞時突發腦梗去世;

●2月19日,焦作市人民公園一男子突發心梗倒地;

●1月7日,江蘇一交警執勤期間突發心梗倒地,後因搶救無效去世;

……

《內經·四季調神大論》中講到“冬三月,此謂閉藏”,冬季關鍵就是要避寒就溫,一要做好保暖工作,二要“待日光”,等到太陽出來,自然界陽氣上升,有助於人體的陽氣執行。

因此,冬季要做好保暖工作,中老年人鍛鍊應在接近中午、下午等氣溫較高的時候進行,以免寒邪造成血凝、血管痙攣,引發急性心腦血管事件。

二、冬季溫陽健脾“黃金搭檔”

羊肉+羊肚

對於寒邪侵體的人來說,就要驅寒。其中,辛味食物有發散的作用,可以讓寒邪通過出汗排出去;而溫熱性質的食物或藥物,也能驅散寒邪。但林醫生吃的“驅寒神器”到底是什麼呢?

其實就是冬季吃火鍋必備的羊肉。

1、羊肉,補陽氣,御風寒

專家表示,羊肉是非常好的甘溫之品,甘味有補益作用,而且是溫熱性質的。中醫認為,羊肉有健脾、補氣、養血的作用,又能補陽氣,固護肌表裡面的胃陽。

清代醫家王孟英《隨息居飲食譜》記載,羊肉有很好的御風寒作用;東漢張仲景《金匱要略》、《傷寒論》中就有當歸生薑羊肉湯;《本草綱目》中也記載了一個“羊腿一具”的方子,羊腿密蓋後煎制,然後煮熟、喝湯,有溫陽補腎的作用。

而且,吃羊肉時搭配的孜然、辣椒粉、小蔥、花椒等調味料也是辛熱的,有通陽、發散的作用。

羊肉雖好,但也不能過多食用。一方面蔬果肉類應均勻搭配,另一方面也要考慮自身身體情況,如果吃得特別多,超出身體的消化能力了,就容易損傷腸胃。

2、搭配羊肚,溫陽健脾

羊肉食用過多,會引起溫陽功效有餘,而脾的運化能力不足,就會導致痰溼體質。

因此,光補還不夠,還需要健脾助運化。脾陽足夠才能更好地化生氣血,讓四肢溫煦,避免寒冷。

我們在吃羊肉時,除了搭配通腹行氣的蘿蔔外,也可以搭配“黃金搭檔”——羊肚,溫陽健脾的功效更好。

三、冬季陽虛體質太危險

試試脾腎雙補的“黃金食材”

在冬季,陽虛體質的人非常危險,他們很難抵禦外界的寒冷,不僅容易手腳冰涼,而且容易感受風寒,還常常疲乏無力,尤以女性、老年人居多。、

節目現場,透過經絡檢測儀檢測發現,李醫生存在一定的胃陽、腎陽虧虛的問題,優優也存在腎精不足的問題。

那麼,究竟陽虛體質的人都有哪些症狀表現?又該如何調理呢?

1、陽虛體質的症狀表現

陽虛體質的人腎精不足,最典型的症狀就是怕冷,另外還可伴隨面色發暗發白、唇色淡、黑眼圈、掉髮等症狀。

2、藏精養腎膠,調理陽虛體質

腎是先天之本,脾胃是後天之本。如果脾腎陽虛,就應該以補腎陽為主;而如果是老年人,腎已經很虛了,還得健脾,才能更好地吸收食物中的營養達到補腎的效果。

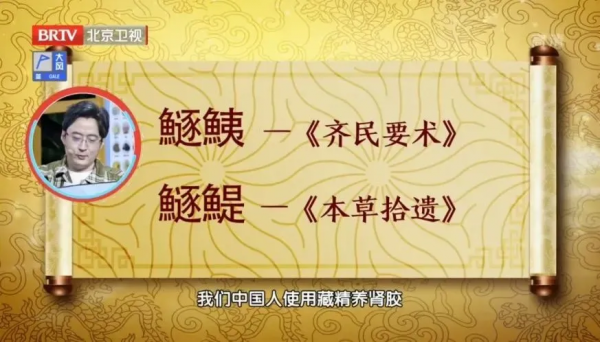

對於陽虛者,專家推薦食用藏精養腎膠——魚鰾(花膠),它最早可以追溯到1500多年前,漢武帝就曾食用過石首魚鰾,到了唐朝,魚鰾成了稀罕的朝廷貢品。

魚鰾是非常好的補腎填精之品,尤其適合冬天補養腎精。專家在臨床上也常常推薦患者將魚鰾與阿膠、龜甲膠、鹿角膠等一起熬成膏方,做成冬季進補的膏滋。

自己在家則可以將雞與花膠一起燉煮,然後將南瓜、山藥等蒸熟碾碎,倒入湯中調成金湯,其中南瓜、山藥甘甜,可以健脾,花膠補腎精,搭配在一起能達到脾腎雙補的作用。