編髮:拂曉哨位(fxsw2021)

作者:鄭全鐸 推薦:王皇義

編前語:

作者用樸實無華的文字,以自身經歷記述、感悟、認知老首長,向讀者展示了一位軍人、軍隊指揮員、黨員領導幹部的人格魅力,很值得後來人品味、思考、學習。

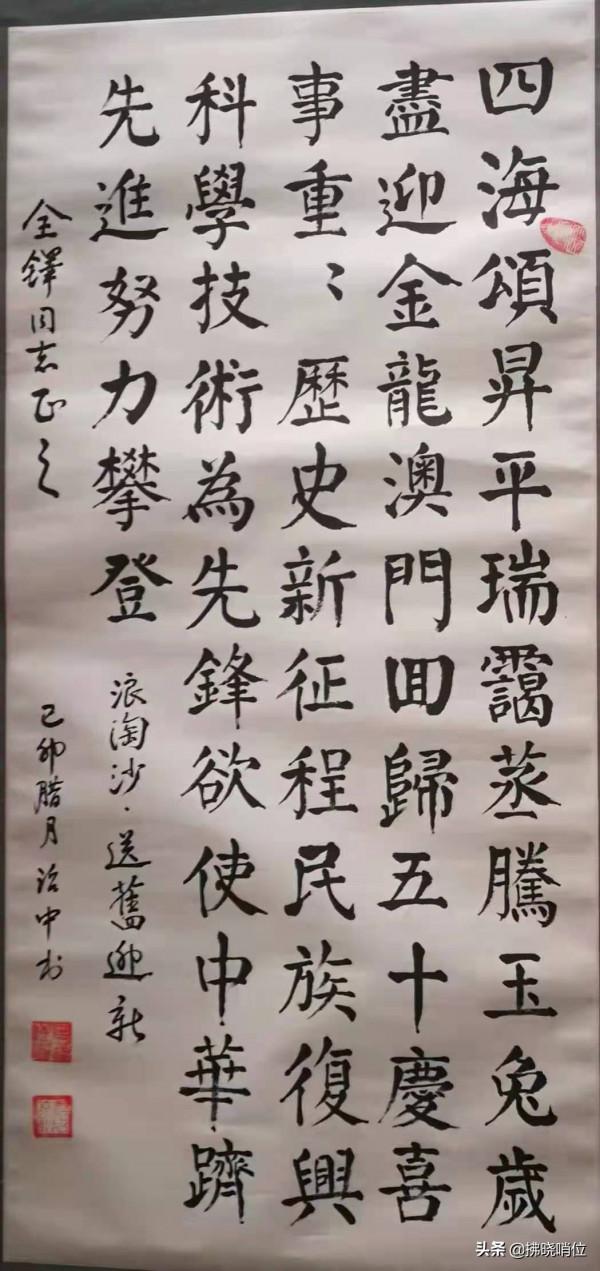

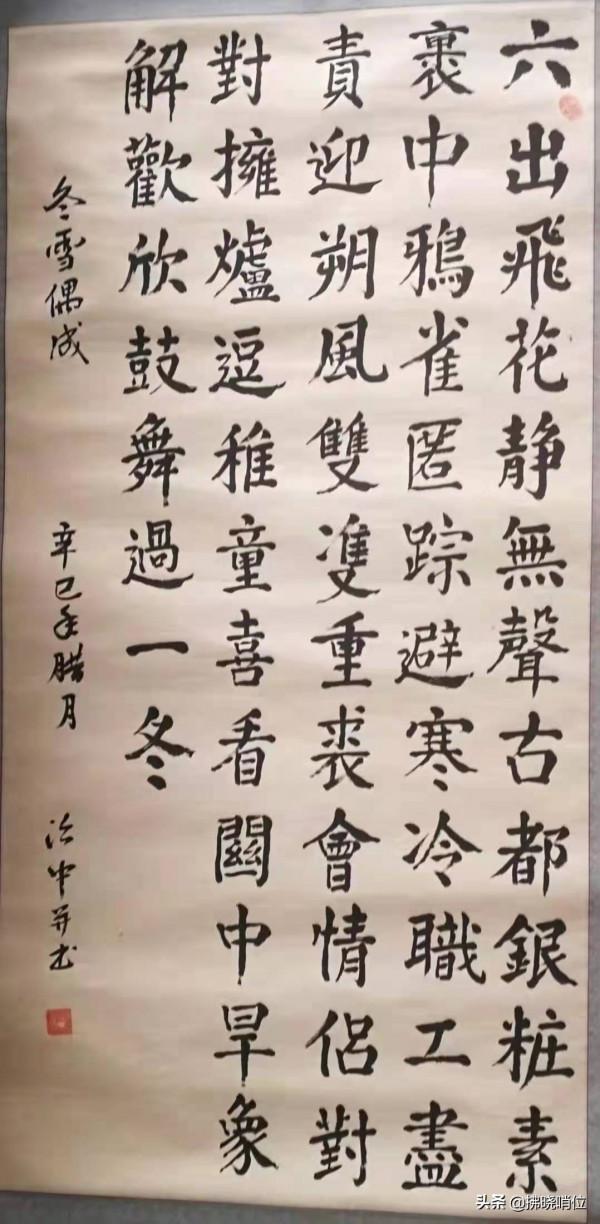

▲徐治中 (1926~ 2012),天津靜海縣人。1944年12月參加革命,1946年6月加入中國共產黨。抗戰時期,任新四軍第二師六旅十二團戰士、文書等職。解放戰爭時期,任營書記、連副指導員、指導員,華野二縱隊六十一師一八三團司令部參謀、作訓股股長等職。中華人民共和國成立後,任軍教導團教育股股長,軍司令部作訓處參謀,第63師司令部作訓科代科長,軍司令部作訓處副處長,團長,63師副參謀長、副師長,21軍副參謀長、參謀長、副軍長、代軍長,蘭州軍區副參謀長等職。參加了魯南反頑、朝陽集、泗縣、宿北、白塔埠、南臨、膠河、淮海、渡江、舟山、抗美援朝、甘南平叛、玉樹平叛等戰役戰鬥,先後榮立二等功、三等功各3次,1953年10月被授予“三級國旗勳章”,1957年6月被授予“三級解放勳章”,1988年被授予“獨立功勳章”。

作訓處是部隊作戰、訓練這一中心任務的頂層設計部門,不僅地位重要、責任重大,也能鍛造優秀人才。此刻我想起了已經去世的老首長,也是我們作訓處的前輩——徐治中,他的工作作風、精神品質堪稱楷模,是我們作訓處人的驕做和財富,值得我們敬仰。

徐治中50年代從63師作訓科參謀調到作訓處當參謀,幾年後又回到63師作訓科當科長,之後又調回作訓處當副處長,以後再回63師當團長、師副參謀長、副師長,又提升為軍副參謀長、參謀長、副軍長、代軍長。期間兩進兩出作訓處,上下十多年沒離開作訓這個圈子,一直到任職最高職務蘭州軍區副參謀長,從事團、師、軍、軍區四級司令部工作成了他軍旅幾十年的主線。他的作風、品質具有作訓人員身上的典型代表性。

我非常清楚,以我的資歷、學識和經歷給老首長寫文章是牽強之事,甚或沒有這個資格,但從我們二十多年與老首長接觸中產生的那份感情,又使我產生了自信,總覺得有話要說。

1977年3月,軍裡在寶雞組織新參謀集訓,我第一次見到老首長。我是由班長直接參加的這項培訓,平時在連隊聽課最多的也就是連長和指導員,這回一下子走進軍裡的課堂,激動不已,一切都是那麼新鮮和高深。幾十年過去了,一切成為煙雲,但老首長那時給我們上課的情景卻歷歷在目。他灑脫、幹練不加整梳的頭髮和果斷有力的手勢、炯炯發光的眼神,像交響樂團的總指揮。特別是他的京津口音,講課內容思接千載、視通萬里知卻又娓娓道來。他把死板教條講得鮮活生動,他令人信服的思辨和嚴密的輯演讓人折服。

那時還沒有“偶像”這一說法,我們是從他的講課中增強了當兵的自豪和對未來當參謀的驕傲,是他最初奠定了我們對未來機關工作的思想基礎和啟蒙。

真正接近老首長是1979年3月我調到軍作訓處當參謀之後。這中間我在61師作訓科幹了兩年多,在部隊演習、勘察地形和拉練這些大型活動中,偶爾會短暫地接觸到首長。但凡部隊領導和機關同志談及首長時,都是欽佩不已,誇讚有加。

我印象中,工作時的老首長總是急匆匆的步子,簡短平實的言語,他到處裡來從無閒話,不是問事就是安排工作。他不誇誇其談、不涉論世風、不打牌下棋、不擺龍門陣,從不厲聲責備批評,敦厚溫暖,嚴謹而圓潤,嚴格而通達,把任何工作局面都能調理地順風順水。跟著首長下部隊檢查考核、搞拉練、組織演習,雖然很忙很緊張,但卻愉快著,心裡也踏實。寫材料他說你記,記下來一整理就好了,幹工作他說你照辦,也就圓滿了。那些都成了最美好的記憶。

我在作訓處工作期間,老首長擔任司令部首長和軍首長,我們接觸較多,其中有三件事我記憶猶深,難以忘懷。

一是跟著首長組織空中勘察。這次空勘主要是軍師團三級軍事主官參加,軍一級組織空中勘察那是第一次,也是迄今為止唯一的一次。那時的飛機是最老的“直5”和“運5”機型,坐上去比手扶拖拉機還顛。幾天時間,顛簸、勞困和安全操心,最忙的是首長。他要把軍師團參加空勘的幹部們的想法以及空軍的飛行,空地間的協調和聯絡,一路的吃喝拉撒睡,上上下下、林林總總都要籌劃好、組織好、安排好。他那些天像上緊的發條,手裡總是拿著地圖和計劃安排跑前跑後。從隴東到延安時,天下大雨不能飛了,他發燒40多度被連夜急送當地部隊醫院。處裡安排我去醫院陪護首長,連續吊了兩天一夜的液體,他躺在病床上靜靜的,沒說一句話。勞累和高燒並沒有擊垮他,第三天體溫稍降就下床給我說:“走,一堆事呢!”我心裡一直在想,為啥這麼拼命?而且是無私無求地拼命。

第二件事是首長對下級幹部的寬厚關愛,表現出的智慧難能可貴。有一年處裡兩個內勤參謀交接出了點兒情況,有500元錢說不清楚。那時的500元數額就很不小了,說不清那還了得!一個說還了,一個說忘了,怎麼辦?事情擺在那裡,總要有個說法。首長知道此事後,他也瞭解到一些情況,覺得兩個同志工作、人品都不錯,他就在參加處里黨小組學習時,語重心長但又輕鬆嚴肅地說:“你們倆都好好想想錯在哪裡了,等哪天記起了再處理不遲”,就這樣把事先放了下來。如果按“左”的觀點看,這似乎不太“負責”,甚至不處理個誰、不處分個誰就不算處理。老首長經歷殘酷戰爭和十年“文革”動亂,自然對生死、名節、榮辱的理解要更加深透和曠達,我一直記得這件事。凡事不可憑風、憑自己主觀想象處理,不偏不倚,需要人生智慧和寬容,當官的更要與人為善。

第三件是1981年底,那年軍裡讓我們這些沒有當過連長的參謀“回爐”到連隊去任職,我名列其中。老首長還專門找我談了話、提了要求,我也表了態,司令部方案已報政治部,就等軍首長一開會就定了。起初我也沒深想,下就下唄!但後來給正在熱戀的物件一說,炸了鍋。她堅決反對,嚇唬我說要下去就分手!

這還了得,老大不小的我犯了愁,鬱悶、憂愁,又不好說,怎麼辦?大年初二早上,在軍部那個大圓水池邊碰到了鍾岐山副軍長,我說了自己的苦衷,並說已經給參謀長表態了,這可咋辦?副軍長笑了笑說:“不要急,我問問情況再說。”

後來我才知道,鍾副軍長轉身就去見了參謀長,說了我的情況,又直接給費政委說了。當天下午鍾副軍長在家請寶雞火車站領導吃飯,中途叫我過去,副軍長讓我連喝了三大杯酒後說:“你的情況我給參謀長和政委說了,暫時不下了,先成家嘛!”我一直覺得我無法給參謀長說清這件事,我為什麼變了卦,在什麼情況下報告了鍾副軍長,心裡覺得對不住首長。那是20年後的2001年,我的一對雙胞胎兒子同時考入西北工業大學後,在幹休所碰到老首長,他非常高興地說:“不錯,娃抓的不錯!”我舊話重提,喜悅中加了一句玩笑話:“老首長,那次如果讓我下去到了連隊,說不定沒有孩子的今天。”誰知他哈哈一笑,丟下一句:“那不見得!”他的理解和寬容又一次深深地打動了我。他不絕對,但也不輕易妥協,他順其自然,骨子裡有中庸和寬容,融老、莊之精華,在處理事情上、在對人上,無形中就高了許多層次。

老首長不為虛名所累,也不被名利所絆,嚴以律己,從不越位。記得他任代軍長期間,有次排首長節日值班表,我們就把“代”字給取了,誰知值班表呈到他那裡後,老首長表情嚴肅又非常認真地在“軍長”二字前面寫上了一個“代”字。一字之加也把自信、自重、嚴肅、敬畏的品格,永遠地留給了我們。

今天寫這篇文章,更重要的還是我到西安小賽幹休所當所長12年期間,與老首長朝夕相處所產生的新的認知。

繁華落幕後的老首長在休息後的時光裡,更加折射出他人格的高尚。當世風變得浮躁、喧囂和勢利的時候,他活得卻更自在、更淡泊、更寬容,豐富清淨,知足不辱,知止不殆,更加贏得了人們的尊敬。特別是他在車子、票子、孩子上的態度令人景仰,這裡我調出幾幕與大家分享。

老首長從蘭州軍區副參謀長的位置上退下到幹休所報到,是一個人坐火車再坐公共汽車,拎了一個小黃挎包來的,組織和生活關係都是自己一人辦理。他進住時,一家人的東西拉了僅大半車,沒有名石名畫,也沒有玉雕珠寶,全是70年代的傢俱和書籍。

那年專車指標分配下來後,新車還沒到,我們就先從所裡常用車中進行調整。老首長專門找到我說:“所裡車況差,不要再挑了,能坐就行。”他的車子不輕易讓家裡人單獨外出,卻總是給所裡書法班、京劇班接送老師。外出看病購物時,總是能捎就捎、能搭就搭。有時所裡車緊,就派用他的專車,首長總說:“什麼專車不專車,都是公家的,有空大家用,同‘車’共濟嘛!”

“文革”期間,他在寶雞任市委書記,堅持騎腳踏車上下班,幾年騎壞了三輛腳踏車,至今被地方百姓作為美談在傳頌著。

老首長很少談錢,從不闊論金子銀子,也不羨慕誰多誰少,但自己卻非常敬畏。2002年的軍裡班子裡有好幾位都是首長的老部下,就請首長給他們寫幅書法。老首長非常認真地選內容、定形式,到街上去裝裱好,親自交給所裡讓轉交軍裡領導。但當我們要給老首長報銷100多元的裝費時,他笑著手一揮說:“不用了!不報少不了個啥,也窮不了,報了也富不了,不報賬還少了麻煩!”

老首長吃的藥是實報實銷,他夫人體弱多病,地方藥費報的極少,有缺口。但在老首長的家裡,購藥時必須開清人名、藥品、單位,回來後一人一個抽屜存放,涇渭分明。當我們說常用藥所裡可以調劑時,老首長又是一個哈哈一笑說“哪有佔便宜吃藥的,各是各的標準,誰也不沾誰的光。”

在孩子的態度上,用老首長的話講“有多大的能耐幹多大事。順其自然”。他四個孩子沒有一個人因他的關照入伍,恰巧的是二兒子又是在他當過幾年市委書記的城市當了工人,女兒和小兒子都是名牌大學畢業,工作出眾,但回到院子卻低調謙虛,對院裡的叔叔阿姨畢恭畢敬,對服務人員客客氣氣。

老首長在位時不謀私利,退休後生活中再有困難,也從不給組織和領導張口說事。有一年冬天,老首長的大兒子徐健走失了,那時老首長已年近八旬,那天下著小雨,院子裡落滿樹葉,一派落寞之氣,又陰地濃郁。老首長頭髮散著,袖口挽著,憂愁和擔心掛了一臉,站在雪地裡,他焦急地給我說:“徐健早上就出去了,現在還沒有回來,全家人都急壞了。”我一邊快速安排大家去找,一邊勸著老首長不要急。徐健小時候患小兒麻痺,平時生活又不能自理,看著老首長一天天在老,將來徐健咋辦?我小心翼翼而又十分真誠地給老首長說:“老首長,按殘疾政策和實際情況,咱透過軍裡給地方政府反映一下,按照國家殘疾人照顧政策,總能把娃安排下。”那時軍裡的主要領導曾給首長當過參謀、當過秘書,一直叮嚀所裡,老首長有啥事就及時講。我說:“只要您點頭,我去給咱跑。”誰知他又是把手一揮說:“不用了,他生活簡單,花不了多少錢,不添那個麻煩。”

老首長在幹休所任黨委副書記十幾年,平衡著各種矛盾。每遇評選先進老幹部,大家提到他時,他總是說:“還是多評師團幹部吧!”那幾年所裡房租掙的錢搞點生活補貼,按外單位的做法,老幹部和遺孀補助標準不一樣,我們所在討論時,老首長卻說:“遺孀工資低、困難多,就別分誰多誰少,咱就一視同仁,能照顧多少是多少。”幹體所住房改造討論方案時,副軍、正軍面積不一樣,他發言時說:“什麼正軍、副軍,都是一個軍,面積就一樣吧!”一下子打消了幾位副軍職老領導心裡多年的不暢,方案順利通過了。

他不拉扯、不討好,不媚不卑、不怨不悔,一身正氣、兩袖清風,在所裡享有很高威望。

記得老首長去世前一週,也是在報過兩次病危後,一天下午我專門去西京醫院看他。他住在貴賓樓,病房灑滿了陽光,有幾盆花陪著,他平靜安詳地躺著。這時老首長已經不能說話,一陣清醒一陣糊塗,但當我告別時說:“老首長,您好好恢復,等出了院我陪您去到秦嶺山裡吃農家樂。”他竟笑了,死死拉著我的手在搖。我看著老首長臉上的紋路已經很鬆弛了,在這平靜的背後是病魔在緩慢吞噬這英雄之軀、睏倦之軀,我的眼淚奪眶而出。我想起了30年前在延安住院時他給我說——“走,咱回!”但這回,可能真回不去了!

老首長去世告別那天的西安三兆殯儀館,花圈排成了長陣,在京和其他地方的老戰友、老部下也相繼發來了唁電和慰問信,在西安地區的老部下成群結隊來送行。在醫院陪護他的護工,是個50多歲的農民,也趕了幾個小時的路程前來告別。告別隊伍是如此浩蕩、遼闊,讓我們很震撼。徐健雙腿站立,一臉堅強地站立在家屬序列之中。大家一一走過,此時此刻大家把老首長的顯赫功績、非凡人生和高貴品質,凝成了一句:“老首長走好!老首長好人啊!”

老首長生於1926年的天津靜海,他姊妹13個,經戰亂、疾病、飢餓只有5個活了下來。父親做過小生意,又參加過“義和團”,他從小在洋鐵鋪裡當學徒捲菸筒。為了家,1943年在國共合作期間的國統區裡,他把自己作為壯丁賣給了國民黨,這是他一生中最大的一筆接濟家裡的養家餬口錢。一年後的1944年,他參加了新四軍,從此開始了長達50年的紅色軍旅生涯。榮耀和光輝集於一身,他的無私贏得了世人尊重,他淡泊而致遠,他堅韌而智慧,他沒有留下金錢、特權和虛名,卻在我們心中豎起了一座豐碑!