記者 | 陳佳靖

編輯 | 黃月

人類離開後,地球會變成什麼樣?

這不是一個科幻情境下的問題,而是我們在現實世界開始關心的問題。自新冠肺炎在全球流行以來,人們的出行明顯減少,跨境交通和旅遊也受到限制,一時間,整個世界安靜下來。在今年4月上映的紀錄片《地球改變之年》中,我們有幸窺見過去一年地球發生的那些不為人知的事:沉寂的城市傳來鳥鳴、鯨魚有了新的溝通方式、水豚出沒於南美洲郊區、企鵝和海龜迎來了育兒潮……即使是足不出戶的人也明顯感到了變化——在空氣汙染嚴重的印度,一位男子驚訝地發現,天空中的霧霾竟自動散去,露出了一直藏在背後的喜馬拉雅山脈。

這些現象讓很多人開始相信,人類行為的改變的確會給自然帶來影響。今年四月,一群雲南野象集體北遷的事件引起了大眾的關注。最初的40天裡,象群闖入元江縣、石屏縣的村莊,破壞了800多畝農作物,造成直接經濟損失近680萬元。在當地政府和民眾的“保駕護航”下,象群一路暢通無阻探索新棲息地並安全南返,沿途未造成人象傷亡。此舉為減少人象衝突提供了保障,也得到了國際社會的廣泛讚譽。

事實上,幾千年前大象曾經遍佈中國各地,但由於與人類的持久搏鬥,它們漸漸向南部和西部撤退。學者伊懋可在《大象的退卻》一書中指出,大象“在時間和空間上退卻的模式,反過來即是中國人定居的擴散與強化的反映”。在這一背景下,雲南象群北遷的事件格外有意義。正如聯合國《生物多樣性公約》秘書處副執行秘書大衛·庫珀看到的,它說明人類可以使生態得到修復,大象的棲息地不再遭到擠壓,野生動物能更好地繁衍生息,人類與大自然之間的關係更加和諧。

本質上,新冠疫情的爆發也反映了人類與自然之間的複雜關係。科學家認為,隨著人類活動導致的自然棲息地退化,野生動物被迫與人類住區有越來越多的接觸,它們機體中的病原體越來越容易感染家畜和人類,不僅可能加速病毒的進化,還會導致疾病多樣化。據統計,全球約四分之一的疾病來自與環境相關的風險,包括動物傳播的疾病(如新冠病毒)、氣候變化以及接觸汙染物和有毒化學品。正如聯合國秘書長安東尼奧·古特雷斯所言,“人類正在向大自然發動戰爭。這是毫無意義的自殺行為。我們魯莽行為的後果已經從人類的苦難、巨大的經濟損失和地球上生命的加速侵蝕中體現出來。”

在與環境相關的種種問題中,全球變暖仍處於核心位置。研究顯示,儘管新冠疫情造成的封鎖使全球在過去一年的新增碳排放量有所下降,卻無法扭轉氣候加速惡化的趨勢。從北極創紀錄的高溫到美國和加拿大持續的熱浪,從西伯利亞肆虐的野火到中國與德國幾乎同時突發的洪水,2021年的世界並不平靜。

在2021年度這最後一篇盤點文章中,我們將從極端天氣、碳排放與能源轉型、海洋環境、土壤退化與糧食危機、氣候變化與人道主義危機五個方面回顧2021年環境領域的重要事件。它們之中或許有很多都指向了一個更加破碎的未來,但只有正視和了解發生了什麼,我們才能找到改變的希望和行動的方向。

一、極端天氣

相比地球上的其他地方,北極的原始環境對於全球變暖尤其敏感,升溫速度可達到全球平均速度的兩倍,因此北極可以看做是全球氣候惡化的警報器。就在這個月,世界氣象組織(WMO)證實北極地區在2020年6月創下了38℃的最高溫度紀錄,這一結果令科學家相當不安。正如WMO所說,38℃“更適合地中海而不是北極”,但事實是,在2020年夏天的大部分時間裡,北極西伯利亞的平均溫度比正常溫度高出了10℃。

如此明顯的變暖趨勢也影響到了北極圈內的格陵蘭島冰蓋:位於海拔3216米的冰蓋最高點的氣溫極少會超過0℃,但在今年8月14日,這裡的溫度不僅在0℃以上持續了數個小時,還下了一場雨。這是自1950年有記錄以來格陵蘭島峰頂首次出現降雨(而非降雪)現象,從14日到16日,當地降雨量約為70億噸,這些落在冰蓋表面的雨水進一步加速了冰蓋的融化。美國國家冰雪資料中心(NSIDC)的分析顯示,冰蓋融化範圍在8月14日達到峰值87.2萬平方公里,15日下降到75.4萬平方公里,冰蓋表面質量損失為8月中旬平均值的7倍。

北極地區突破記錄的高溫並非獨立現象。今年6月以來,北半球多地都經歷了異常炎熱的夏季天氣,包括北非、阿拉伯半島、東歐、伊朗和印度西北部;一些地區的氣溫超過了45℃,撒哈拉沙漠地區的氣溫超過了50℃。俄羅斯西部和裡海周邊地區也出現了異常高溫,義大利西西里島則創下了48.8℃的歐洲最高氣溫記錄。最嚴重的莫過於美國和加拿大的太平洋西北部地區,異常高溫導致當地猝死率激增,因高溫相關疾病和緊急呼叫就醫的人數急劇增加。其中,美國俄勒岡州、華盛頓州和加拿大西部省份多個城市的氣溫都遠高於40℃,不列顛哥倫比亞省的一個小鎮利頓(Lytton)創下了49.6ºC的加拿大歷史最高氣溫記錄,在這之後不久,小鎮被一場突發的野火吞噬。

科學家普遍認為,北半球的極端炎熱天氣是熱浪蔓延導致的。世界天氣歸因組織(WWA)指出,今年太平洋西北地區發生的熱浪與緩慢移動的強高壓系統有關,這種現象也被稱為“熱穹頂”(heat dome)。高壓系統迫使溫暖乾燥的空氣向下流動,這種力量阻止了地面附近的空氣上升,下沉的空氣進一步吸收並加熱近地表空氣,與兩側的低壓形成一個像帽子一樣的“熱穹頂”,將高溫都集中在一個特定區域。沒有上升的空氣就不會有降雨,也就沒有什麼可以阻止這團熱空氣變得更熱。

研究人員分析稱,今年的熱浪現象如此極端,可以說是“千年一遇”。這在沒有人為造成氣候變化的情況下幾乎不可能發生,由溫室氣體排放增加引起的氣候變化使熱浪“發生的可能性至少增加了150倍”。WMO進一步指出,美國和加拿大遭遇的“前所未有”的熱浪與整個北半球不尋常的天氣模式一致,夏季的這種大規模擾動很可能與北極變暖和海洋中的熱量積累存在關聯。隨著全球變暖加劇,此類極端天氣事件將變得更加頻繁,且更具破壞性。

在6月的熱浪過後,北半球多地迎來了野火季節,野火在西伯利亞、北美、地中海東部和中部以及北非肆虐。據哥白尼大氣監測服務(CAMS)統計,今年世界各地由於野火造成的碳排放約有1760兆噸。其中,西伯利亞和俄羅斯遠東地區的針葉林受野火侵襲最為嚴重,大火摧毀了超過1816萬公頃的森林,創下了俄羅斯本世紀以來的最高記錄,野火燃燒的煙霧一度從西伯利亞的薩哈共和國(雅庫特)蔓延3000多公里到達北極。美國西部的火勢也相當嚴峻,美國國家跨部門消防中心(NIFC)的統計資料顯示,截至今年12月,全國共發生58288起野火,燒燬了超過780萬英畝的土地,最嚴重的一場火災是加州7月爆發的迪克西大火(Dixie Fire),燒燬了超過96萬英畝的土地。從歷史資料來看,85%的野火都是由無人看管的篝火、廢墟和農田燃燒、電線或縱火等人類活動引起的,但天氣因素也會顯著影響野火的頻率和嚴重程度。長時間的乾旱會延長野火季節,使火災更有可能發生,此外,高溫和低溼度會使植被迅速變幹,成為潛在的燃料。

與大範圍肆虐的野火相對,德國、比利時、盧森堡、荷蘭等西歐國家在7月14日至15日迎來了史無前例的強降雨,並遭到了特大洪水的重創。僅在兩天內,該地區降下了正常情況下兩個月的降雨量,洪災則集中於德國北萊茵-威斯特法倫州和萊茵蘭-普法爾茨州,以及盧森堡和默茲河及其在比利時和荷蘭的一些沿線支流。WWA稱,這樣的極端天氣在西歐地區是400年一遇的事件。洪水導致德國至少184人死亡,比利時38人死亡,大量包括房屋、高速公路、鐵路和橋樑在內的基礎設施遭到嚴重損毀,一些災區因道路和通訊被切斷而無法採取疏散和應急響應。幾天之後,中國河南於7月20日遭遇了同樣罕見而致命的特大暴雨。河南鄭州、新鄉、開封、周口、洛陽等地共有10個國家級氣象觀測站日雨量突破了有記錄以來的歷史極值,相當於在短短三天內向河南傾倒了一年的降雨,多地的防洪設施完全被淹沒,洪澇災害最終導致超過300人遇難、50人失蹤。

西歐與中國的兩起極端降雨和洪災雖然相距數千公里,卻並非毫無關聯。德國波茨坦氣候影響研究所的研究人員稱,歐洲西部以及中國大部分地區的地表空氣含有更多水分。大氣溫度越高、持水能力就越強;由於全球變暖,大氣裡保持了更多的水分。當滿足降水條件時,就會導致更強的降水。此外,氣候變暖也影響了季風系統,出現了高速氣流(Jet Stream)——一種環繞地球流動的持續氣流。中歐上空有一個低氣壓場,本該自西向東移動,但由於氣候變暖它沒有移動,而是在歐洲上空徘徊了更長時間,並帶來急劇的暴雨。

這兩起事件也凸顯了人口稠密地區在遭受災難性洪水和其他自然災害時的脆弱性。但專家指出,就如此極端的災害而言,技術上的改善——例如提高建築物的恢復力、抬高河岸堤壩和改善排水系統等措施——本身不太可能徹底避免嚴重洪水的影響。作為最後手段,我們必須儘快改進預警系統,至少要確保在災難到來前,人們能夠有足夠的時間作出反應。

二、碳排放與能源轉型

無論是熱浪、野火還是洪水,這些極端天氣都被證實與全球變暖加劇有直接關聯。政府間氣候變化專門委員會(IPCC)於今年8月釋出的最新報告指出,科學家們近50年來一直在觀測地球上每個區域和整個氣候系統的變化,他們認為“人類活動導致了氣候變化”這一結論已非常明確,越來越多因人類影響而產生的極端變化(如熱浪、強降水、乾旱和熱帶氣旋)得到了證實。氣候變化的許多特徵直接取決於全球升溫的水平。IPCC預估,在未來幾十年裡,所有地區的氣候變化都將加劇。全球升溫1.5℃,熱浪將增加,並增加極端天氣出現的機率;在全球升溫2℃時,極端高溫將更頻繁地達到農業和健康的臨界耐受閾值,對人類的生計和生命以及生態環境帶來廣泛而嚴重的威脅。

全球變暖的主要原因是人類在一個多世紀以來使用煤炭、石油和天然氣等化石燃料,排放出大量溫室氣體,其中大部分是二氧化碳。這些溫室氣體對海洋、冰原和全球海平面等造成的變化在數百到數千年內是不可逆轉的。為了抑制未來氣候變化,各國必須推行“淨零排放”,並加速向低碳經濟轉型。2015年的《巴黎協定》正是為此而制定的,全球超過190個成員國參與其中,承諾“把全球平均氣溫升幅控制在工業化前水平以上低於2°C之內,並努力將氣溫升幅限制在工業化前水平以上1.5°C之內”。《巴黎協定》還要求各國自願做出減排承諾,即國家自主貢獻(NDC),每五年更新一次。然而,在過去的五年,許多國家的淨零計劃含糊不清,多數尚不完整,且與其2030年國家自主貢獻目標不一致。加之美國在中途退出《巴黎協定》,全球能否兌現承諾被畫上了問號。

好在,美國在今年年初宣佈重返《巴黎協定》。而壞訊息是,根據WMO在今年10月釋出的新報告,儘管新冠疫情導致的全球經濟放緩使過去一年的新增排放量有所下降,但對大氣中總體溫室氣體水平及其增長率沒有明顯影響。按照目前溫室氣體濃度的增長速度,1.5℃的升溫幅度在2030年前就會被突破,而到本世紀末,溫度將升高至少3℃。今年11月於英國格拉斯哥召開的第二十六屆締約方會議(COP26)正值各國覆盤並更新減排計劃的關鍵時刻,因而具有特殊的緊迫性。它決定了全球能否把握2030年前的“最後視窗期”——各國必須付出更大努力,在未來十年把排放量減半,並在本世紀中葉實現淨零排放,才能確保將升溫控制在1.5℃的目標不落空。

根據會議最終達成的《格拉斯哥氣候公約》(以下簡稱《公約》),所有國家都將在2022年重新審視並加強2030年排放目標,以使全球努力向1.5℃的升溫控制目標靠攏。目前已有153個國家提出了全新的或更新的減排目標,其中,美國和英國都承諾到2050年實現淨零排放;中國在2020年就已宣佈力爭在2060年前實現碳中和;印度作為全球第三大溫室氣體排放國,原先一直拒絕淨零承諾,此次也宣佈到2070年實現淨零排放。這些目標覆蓋了全球約80%的溫室氣體排放,為了實現它們,COP26還推動了一系列承諾,包括遠離煤電、停止和逆轉毀林、減少甲烷排放、以及加快向電動汽車的轉型。

在天然氣、煤炭、石油這三種化石燃料中,煤炭最為低效高碳,也是導致氣候變化的最大因素,全球溫室氣體排放的四分之一來自燃煤發電。燃煤發電還會產生有毒氣體,對環境造成嚴重汙染。因此,《公約》呼籲各國停止新建並淘汰現有的燃煤電廠,擴大清潔能源的規模,並要求各締約方“逐步減少煤電,並終止化石燃料補貼”。這是氣候大會歷史上首次透過談判將化石燃料相關內容寫入大會的最終協議檔案,儘管草案中的“逐步淘汰”這一措辭在最後一刻被改為“逐步減少”,明顯削減了行動的力度,不過依然有65個國家已承諾逐步淘汰煤炭;34個國家和5個公共金融機構承諾在2022年底前結束對未減排的國際化石燃料能源的直接公共支援;超過200億美元的公共和慈善資金被籌集用於支援發展中國家擴大清潔能源的規模,實現從煤炭轉型——這些都是巨大的飛躍。

值得注意的是,過去有關減排的重大討論大多集中在二氧化碳上,卻忽略了甲烷的影響。大部分甲烷排放來自石油、天然氣、廢品以及農業。在COP26上,100多個國家簽署了《全球甲烷承諾》,承諾到2030年減少30%的全球甲烷排放,這將為升溫控制在1.5℃發揮關鍵作用。

另一項具有意義的成果是,《公約》在氣候融資目標方面取得了進展。早在2009年哥本哈根氣候大會上,發達國家就承諾從2020年到2025年每年調動1000億美元,幫助發展中國家適應氣候變化和減少排放,但這筆資金至今仍未完全到位。在COP26上,這一目標再次被確定為《公約》的核心目標,發達國家承諾最晚於2023年實現1000億美元的融資,並在2025年前繼續保持上升趨勢。

然而,這樣的結果並不足以令人滿意。在許多氣候活動家看來,為期兩週的COP26只是發出了更多噪音,邁出的步伐還遠遠不夠,瑞典環保少女格蕾塔·桑伯格(Greta Thunberg)甚至將COP26稱為“全球北方漂綠節”。《公約》最大的遺憾之一是沒有解決每個國家在未來十年內應減排多少和以何等速度減排這一關鍵問題,換言之,此次大會並沒有為將全球升溫限制在1.5℃以內製定一條明確的道路。就連COP26大會主席阿洛克·夏爾馬也不得不承認,《公約》只是讓“升溫不超過1.5℃的目標沒有落空”,而且“它的脈搏微弱”,一切仍取決於各國政府能否將承諾轉化為快速行動。

另一個尚待解決的問題是,富裕國家將做多少來幫助脆弱國家免受氣候變化造成的破壞。前者過去承諾的融資遲遲未能到位,這次會議不過是將已有的承諾繼續向後拖延了幾年,對於正處於危機中的人而言,每一刻等待都生死攸關。正如馬爾地夫首席談判代表阿米納特·肖納(Aminath Shauna)所說:

“這是一個漸進的步驟,但不符合所需的進展。對馬爾地夫來說,承諾太過遙遠。這項協議沒有給我們帶來希望。我們的家園不過是談判文字中的一行表述,其將繼續處於危險之中,只能寄希望於那些有能力的國家決定何時採取行動、拯救像我們這樣沒有選擇的國家。”

聯合國秘書長古特雷斯評價《公約》時說:“這份協議反映了當今世界的利益、矛盾和政治意願。”然而,考慮到各國的分歧和國內現實情況,大多數國家承認達成的《公約》已經是“最平衡”、“最不壞”的結果。

三、海洋環境

在看似遠離人類生活核心區域的海洋,人為造成的環境破壞卻無處不在,這些破壞正在反過來侵蝕人類自身的生命安全。

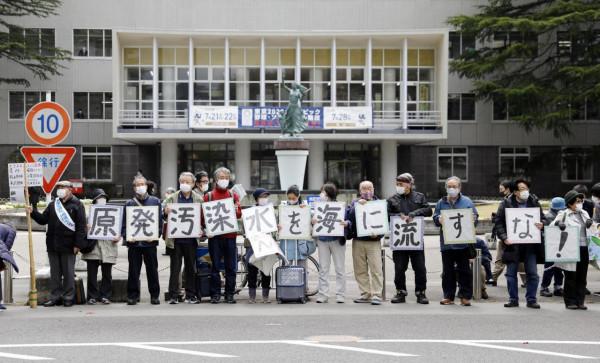

今年,海洋環境方面最受爭議的事件無疑是日本福島核廢水排海問題。2011年日本3·11大地震引發海嘯,摧毀了福島第一核電站的冷卻系統,造成三個反應堆的堆芯熔燬。所謂的“核廢水”就是為了冷卻核燃料廢棄物所產生的汙水,目前,這些具有高度放射性的水被儲存在大約1000個儲水罐中,總量超過100萬噸,而儲水罐預計2022年秋天將達到容量上限。日本政府和福島核電站的運營商東京電力公司今年4月宣佈,計劃從2023年春季開始,逐步向大海中排放經過處理的核廢水,以便可以騰出空間來處理其他設施、推進核電站退役計劃。

按照日方說法,排入海中的核廢水都會經過“高階液體處理系統” (Advanced Liquid Processing System,ALPS)進行處理,ALSP裝置可以去除水中幾乎所有放射性元素,例如鍶和銫,唯一難以去除的是氚,但低濃度的氚水不會對人類健康構成威脅。國際原子能機構(IAEA) 總幹事格羅西認為日本的解決方案“在技術上是可行的,也符合國際慣例”,並準備“為監測和審查該計劃的安全和透明實施提供技術支援” ,他同時提到,應該用讓所有利益相關者參與進來的方式,處置這些需要被處理的水。而這一舉措公佈後,日本當地漁業部門以及鄰國中國、韓國的都表示強烈反對。一些環保組織和觀察者也對ALSP的處理技術抱有質疑。

研究顯示,人類在陸地上的活動是海洋汙染的最大來源,每年都有大量垃圾流入海中,其中塑膠佔所有海洋垃圾的85%。這些垃圾包括沿海岸線傾倒的固體廢物、海灘上散落的垃圾和船隻碎片等,人類的航運活動以及在過程中丟棄的漁具和傾倒的廢物也是海洋汙染的重要組成。聯合國預計,如果不採取行動,流入海洋的塑膠垃圾將從2016年的約1100萬噸增加到2040年的約2900萬噸。

目前,所有的海洋生物——從浮游生物和貝類,到海鳥、海龜,再到哺乳動物——都面臨著塑膠中毒、行為紊亂、飢餓和窒息的風險;珊瑚、紅樹林和海草也因為被塑膠垃圾覆蓋而無法獲得充足光照,並進一步導致海水環境缺氧。加之釋放到大氣中的碳正在推動海洋變暖和酸化,導致生態系統進一步被破壞,全球海洋中的“死區”數量已從2008年的400多個增加到2019年的約700個,幾乎翻了一番。這些風險都敦促我們立即減少不必要的塑膠使用,加快向可持續的生產與消費模式轉型。

近兩年來,隨著新冠疫情在全球蔓延,包括手套和口罩在內的個人防護裝置的使用需求大大增加,進一步加劇了海洋中的塑膠汙染問題。有研究表明,海洋中由於新冠疫情產生的塑膠垃圾已多達25900噸,相當於將2000多輛雙層巴士傾倒入海。這些管理不善的醫療塑膠垃圾大大超出了各國妥善處理的能力,其中有46%來自亞洲,因為那裡的人戴口罩的比例很高,87.4%來自醫院而非個人。這些塑膠垃圾在海洋中長距離漂流,給野生動物帶來生命威脅——在荷蘭萊頓的運河中,人們已經發現第一例被困在醫用手套中的魚;在巴西,人們在一隻死去的麥哲倫企鵝的胃裡找到了一個防塵口罩。科學家們預測,到本世紀末,幾乎所有與新冠相關的塑膠都會出現在海床或海灘上。在疫情防控進入常態化的背景下,未來的醫療廢物管理或將成為全球面臨的新挑戰。

四、土壤退化與糧食危機

新冠疫情爆發以來,由於防控封鎖措施造成的經濟困難加劇了脆弱經濟體的糧食不安全狀況,再加上區域性武裝衝突、極端天氣等因素,全球糧食危機已迫在眉睫。《2021年全球糧食危機報告》指出,2020年,全球55個國家(地區)陷入糧食不安全狀況,需要緊急生活援助和生計救助的人數達到了五年以來的最高水平;全球至少有1.55億人陷入嚴重糧食不安全境地,這一數字比2019年增加了約2000萬,其中三分之二的人身處非洲大陸。最嚴重的十個國家包括布吉納法索、葉門、阿富汗、敘利亞、蘇丹、奈及利亞、衣索比亞、南蘇丹、辛巴威和海地。

報告顯示,區域性衝突仍是造成糧食危機的最主要因素,有1億人因戰爭而面臨飢餓,但極端天氣也是糧食危機的主要驅動力,影響了15個國家/地區的約1600萬人。馬達加斯加就是其中之一,作為世界第四大島嶼,該國擁有獨特的生態系統,自然資源豐富,通常每年5月至10月為旱季,11月至次年3月為雨季。然而,氣候變化擾亂了這一迴圈——雨下得越來越少,農民在雨季播種的成功率也越來越低,部分地區已經多年沒有雨季,因此農民沒有任何收成,也就沒有東西可以更新他們的糧食儲備。今年,馬達加斯加南部經歷了40年來最嚴重的乾旱,超過100萬人陷入糧食危機,局勢的嚴重性迫使人們離開家園尋找食物,那些僅存的人只能勉強餬口,許多家庭一直以生的紅色仙人掌果實、野生樹葉和蝗蟲為食。

土壤是農業生產的根基。聯合國糧食及農業組織(FAO)稱,土壤鹽漬化和鹼化是乾旱和半乾旱地區面臨的最嚴重的問題之一,沿海地區的農田和灌溉也面臨著同樣的威脅。研究表明,人類活動和氣候變化對農業土壤生產力有直接影響。降雨模式和溫度的變化、海平面上升、乾旱、風暴和洪水都會導致土壤質量惡化,特別是20釐米的表土質量惡化,而表土對碳封存(捕獲和儲存大氣中二氧化碳的過程)至關重要。人為造成的土壤退化則直接影響了34%(約16.6億公頃)的農業用地,主要是由於不可持續的農業做法和自然資源的過度開發,以及不斷增長的全球人口造成的。事實上,城市地區只佔地球陸地面積的不到0.5%,但城市的快速發展大大消耗了資源,汙染並侵佔了農業用地。僅在2000-2017年短短17年間,人均土地使用量就下降了20%。土地與水資源短缺的情況仍在進一步惡化,全球人口和糧食需求卻在不斷增加,這意味著我們現有的農業生產模式將很快變得不可持續。

五、氣候變化與人道主義危機

氣候變化是一個全球性的問題,但它帶給不同群體的影響卻可能截然不同。根據樂施會(Oxfam)和斯德哥爾摩環境研究所(Stockholm Environment Institute)釋出的一項研究,1990年至2015年間,全球人口中最富有的10%(約6.3億人)造成了全球約一半的碳排放量;前1%的人口造成了全球15%的碳排放量,幾乎是世界上最貧窮的50%人口的兩倍。越來越多極端天氣引發的災難事件也向我們證明,氣候危機正在不成比例地影響著貧困、邊緣化的人群,他們主要來自全球南方,以最不發達國家和小島嶼發展中國家的居民首當其衝。由於資源匱乏,這些國家很難為可持續發展方案(比如建造更堅固的建築物以抵禦颶風)劃撥資金,因此往往在災難中損失慘重,災後的恢復和適應能力也明顯不足。很多人被迫流離失所,其中80%是社會中處於弱勢的婦女和女童。

聯合國難民署公佈的資料顯示,自2010年以來,由極端天氣引發的流離失所人數是衝突和暴力的兩倍之多,平均每年約有2150萬人因突發性天氣而遷移,而大約90%的難民來自最脆弱、最沒有準備好適應氣候變化影響的國家。以海地為例,長期以來,該國受颶風、洪水、乾旱和地震等自然災害的威脅,而森林砍伐帶來的水土流失和山體滑坡、城市化造成的汙染和廢物增加等人為因素進一步導致環境惡化,使海地人的生計岌岌可危,並且正陷入更深的貧困之中。經濟問題、糧食安全、水資源短缺、失業等都是迫使海地人背井離鄉的原因,而今年8月的地震和一系列與氣候有關的壓力更加劇了這一趨勢。令人擔憂的是,許多離開的人都是最貧窮、最脆弱的群體,他們更有可能以非正規的方式遷移,例如透過海路,這通常比正規的遷移更危險。

有研究表明,位於太平洋的一些低窪環礁島,如馬紹爾群島和吉里巴斯,有可能在本世紀末被淹沒,還有許多島嶼將在幾十年後變得不宜居住。屆時,受海岸侵蝕的影響,這些環礁島的淡水資源將變得不可飲用,從而直接威脅到人類的生存。這也意味著即使這些島嶼不被淹沒,島上的居民也必將面對淡水被提前耗盡的窘境。

氣候變化引發的資源短缺也進一步加劇了社會動盪和暴力衝突,甚至給恐怖主義擴大勢力創造了有利條件。前不久,喀麥隆極北大區分別以捕魚和畜牧為生的兩個部落因爭奪土地和水源爆發了嚴重衝突,暴力持續蔓延至外圍部落,迫使數萬人逃離家園;在伊拉克和敘利亞,極端組織“伊斯蘭國”(Daesh)利用水資源短缺,控制了當地的供水基礎設施,將其意志強加於社群;在索馬利亞,“青年黨”(Al-Shaabab)透過對其控制地區非法徵稅以及生產和走私木炭賺取暴利,這也是非洲森林濫砍濫伐的主要原因。

誠然,氣候變化並不是所有問題的根源,但它的確具有乘數效應,使世界上弱勢群體的生存環境進一步惡化,也使原本就存在於國家/地區之間或國家/地區內部的不平等現象被成倍放大了。這也是為什麼“氣候正義”與人權問題越來越成為環保人士關注的焦點。一個好訊息是,今年10月,聯合國人權理事會有史以來第一次透過決議,承認享有清潔、健康和可持續的環境是一項基本人權。這項決議可能不具有法律約束力,但它確實包含了強有力的政治承諾,並將成為各國政府採取行動的催化劑,特別是敦促富裕國家向脆弱國家提供資金,用以支援其低碳發展和對氣候變化的適應。在全球範圍內承認人人享有健康環境的權利,也將有助於各國以更協調、有效和非歧視的方式解決環境危機。

尾聲

在2019年環境事件盤點中,我們曾引用前諾貝爾經濟學獎獲得者、美國環境經濟學家威廉·諾德豪斯在《氣候賭場》一書中的話作為警示:“全球變暖是我們這個時代一個決定性的問題。作為形成人類與自然在無限未來的輪廓的一種力量,全球變暖應該與暴力衝突和經濟蕭條等同視之。”回顧2021年,這句話已然從一句預言變成了現實。全球變暖的情況絲毫沒有因為世界在疫情中的短暫停擺而減速,反而使氣候變化以更加突然、極端的方式降臨。更重要的是,全球變暖並不是單一的問題,而是一連串危機的導火索。不斷打破記錄的高溫和自然災害不僅使世界各地的人們陷入“水深火熱”之中,更加劇了脆弱地區的饑荒、貧困和不平等問題,甚至引發了社會動盪和暴力衝突。

我們看到,大量氣候難民集中在小島嶼發展中國家,他們正在不成比例地遭受著氣候惡化帶來的嚴重後果,實際上是代替全球其他公民——特別是對碳排放負有主要責任的發達國家——承受苦難。正因如此,我們更應該將他們的遭遇看做是全球氣候危機的縮影。在經歷瞭如此多“前所未有”、“百年一遇”的極端事件之後,我們已經無法再假設美國、加拿大、德國、日本等更富裕、更安全的國家的公民能夠安然度過這場危機,我們也不可能再僥倖地盼望危機會更晚爆發,將希望寄託於下一代人的努力。顯然,所有人都在同一條船上,等待和無所作為只會使危機更快地波及到每一個人。

在某種程度上,新冠肺炎的全球大流行或將使2021年成為一個新的轉折點。越來越多的人開始意識到,全球是一個共同體,我們與自然環境之間的關係急需改變。這意味著我們要改變看待自然的方式,認識到它的真正價值,並學會與之和平相處。這也意味著我們要將保護環境置於決策的核心,協調一致地為可持續的未來付出努力。在這一點上,每個人都責任重大:各國政府可以透過國際合作、政策和立法,領導國家向解決地球緊急情況所需的經濟和社會體系轉型;私營部門、金融機構和社會組織需要將自然資本納入決策,取消有害環境的補貼,並投資於可持續發展目標;個人可以改變飲食和旅行習慣、不浪費糧食、水和其他資源,以及減少日常生活中的能源消耗來促進轉型。

我們這樣做,不是為了簡單地重建一箇舊世界,而是為了建立一個更具包容性的新世界。這或許是僅有的方式,讓我們和我們的後代能夠在一個健康的星球上有尊嚴地生活。