山西大同,塞北明珠。它有兩張耀眼的名片,一是優質煤炭,二是雲岡石窟。

相對於百里礦山、萬里煤海,世人更看重的,是大同古城“三代京華、兩朝重鎮”這樣悠久的歷史和燦爛的文化,尤其是雲岡石窟,更是雁北人民的精神高地。

雲岡石窟,位於山西大同西16公里的武周山麓,東西綿延一公里,是我國早期石窟藝術的傑出代表,體現出十分濃烈的中國皇家政治色彩和民族特色,不僅具有無與倫比的科學、歷史和藝術價值,也是研究中國古代,尤其是北魏年間政治、經濟、文化、歷史的珍貴資料。

雲岡石窟,我曾經去過幾次。在參觀過程中,我發現好幾座大佛身上都有很多鑿孔,給人一種異常突兀的感覺。這些孔洞,或大或小、或疏或密地在大佛身上排列著,與整體環境極不和諧。

一開始我很疑惑,不明白石佛身上為什麼會有這麼多的孔洞。後來慢慢了解到,這些孔洞其實是雲岡石窟一千五百多年間,屢建屢毀,屢毀屢建,經歷的無數次血與火考驗的真實記錄,也是中華民族千百年來的苦難史和奮鬥史的一個縮影。

震撼心靈的曇曜五窟

說起雲岡石窟,必須得先說曇曜五窟。

2001年,聯合國教科文組織將雲岡石窟列入世界文化遺產名錄,作出這樣的評價:“位於山西省大同市的雲岡石窟,有窟龕252個,造像51000餘尊,代表了公元5世紀至6世紀時中國傑出的佛教石窟藝術。其中的曇曜五窟,佈局設計嚴謹統一,是中國佛教藝術第一個巔峰時期的經典傑作。”

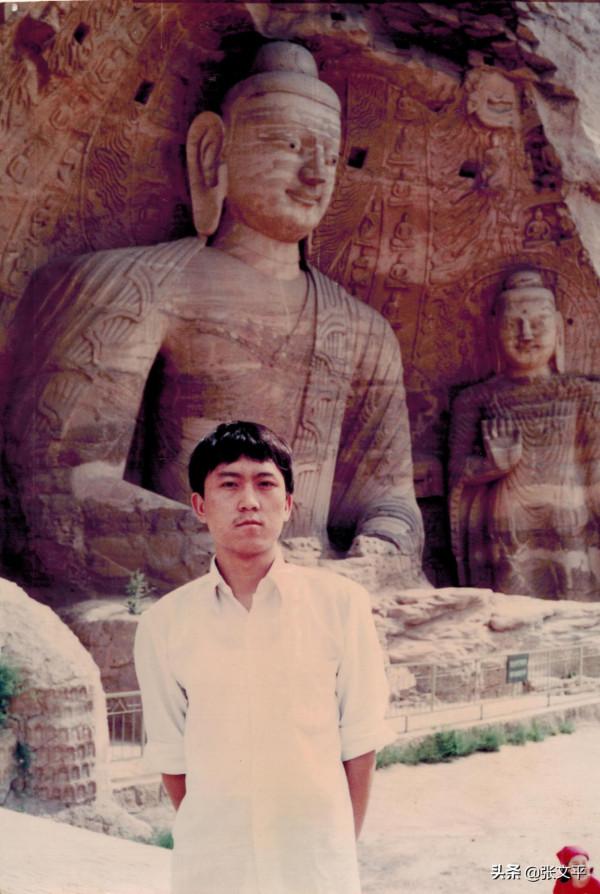

上面這張照片,是我第一次去雲岡石窟時,在曇曜五窟最著名的“露天大佛”前拍攝的。那一年我18歲,剛唸完大學一年級。

那個時候的我,眼裡看到的雲岡石窟,不過就是一個旅遊景點,或者一尊尊大大小小的石頭佛像。

後來,隨著年齡的增長和社會閱歷的不斷加深,再次邂逅雲岡石窟,佛的概念一點一點淡化,而內心的驚歎卻與日俱增。

直到今天,我仍然無法把這座鬼斧神工般的雲岡石窟,與曾經居於“幽都之北,廣漠之野”“無城郭,逐水草”的鮮卑遊牧民族聯絡起來。

我一直在想,如此精美絕倫、雕飾奇偉工的摩天大佛,如此規模宏大、價值豐富的浩瀚工程,該是一些怎樣的能人異士,用怎樣的思想、怎樣的信念才能完成呢?

主持建造雲岡石窟的人,據《魏書·釋老志》記載,叫曇曜。

曇曜,是北魏時期一位得道的高僧,學識淵博、操行端正,恰逢一個對佛十分用心的文成皇帝拓跋濬。

文成帝即位第二年(即興安二年,453年),便把曇曜從中山(今河北定州)召至平城(今山西大同),奉以師禮,並任命他為沙門統,掌管全國佛教事務。

《魏書·釋老志》中這樣記載:和平元年(460年),曇曜對文成帝說,他要“於京城西武州塞,鑿山石壁,開窟五所,鐫建佛像各一”,得到了文成帝的大力支援。

自此,在曇曜主持下,來自山東、河北,特別是來自西域、北涼的能工巧匠雲集武州山上,開始用他們的智慧和血汗來建造這座不朽的人類藝術之宮。

這就是著名的曇曜五窟,即現在雲岡石窟群中第16、17、18、19、20窟。經多方考證,學界普遍認為系雲岡第一期工程,

這五尊佛像,“高者七十尺,次六十尺,雕飾奇偉,冠於一世”,特別是第20窟的“露天大佛”,更是雲岡石窟最具代表性的曠世佳作,將拓跋鮮卑的剽悍與強大、粗獷與豪放、寬宏與睿智的民族精神表現得淋漓盡致、出神入化,給人以心靈的震撼。

為什麼要修建雲岡石窟

公元1世紀,佛教開始傳入中國。

據東漢《四十二章經》,漢明帝劉莊聽說西域有神,其名曰佛陀,感覺茲事體大,便派遣大臣去西域求經,並於永平十一年(68年)在洛陽建立了第一座寺廟——白馬寺。

佛教剛傳入之時,並不被國人所接受,既無人信奉,更無人出家當和尚,寺院只是作為外國人朝拜,或是歇腳的地方。

到了魏晉時期,由於社會動亂,民不聊生,佛教宣揚的“苦的根源”“善惡因果”“輪迴轉世”等教義,被深處苦難中的人民慢慢接受,成為精神寄託。

更重要的是,統治者也認識到,佛教是對儒家思想的一個很好的補充,可以更有效地教化民眾,更有利於鞏固政權。南朝宋文帝就說過:“若率土之濱,皆純此化,則吾坐致太平,夫復何事!”

所以,這個時期佛教得到大規模發展。唐朝杜牧詩云:“南朝四百八十寺,多少樓臺煙雨中”,蓋極言南北朝時期,帝王提倡佛教而造寺塔者頗多,以至寺院林立,佛法興盛。

早在公元261年,鮮卑族即開始接受佛教,是歷史上第一個大規模重視佛教的少數民族。鮮卑族建立北魏政權後,便在其都城平城修建了雄偉壯觀的雲岡石窟。

鮮卑族之所以如此興師動眾,大規模開鑿雲岡石窟,根本原因就是利用佛教統一民眾思想,來達到其實現統治的目的。

建立北魏政權的拓跋部,原是鮮卑族的一支,《通典·邊防典》說它是“別部鮮卑”。

據《魏書·序紀》,這個部落原居於“幽部之北,廣漠之野”,即今內蒙古自治區鄂倫春自治旗一帶,以“畜牧遷徙,射獵為業”,後來逐漸南遷,“居匈奴之故地”。

一直到魏晉時期,它才和早已進入封建社會的漢族發生聯絡,這時它還處在原始部落聯盟階段,在政治、經濟、文化等各方面都還相當落後。

但是,自拓跋珪建立北魏、移都平城,實行“計口授田”以後,鮮卑拓跋部的部落組織開始解體,走上了以定居的農耕生活為主的道路,並很快全面漢化,由奴隸制度一躍而進入封建社會。

在拓跋燾時期,北魏相繼滅掉了北方殘餘的割據政權,結束了西晉末年以來北方出現的十六國混亂局面,完成了統一黃河流域的大業。

北魏遷都平城以後,統治者親自倡導,信奉者痴迷追隨,“上有好者,下必甚焉”,使得佛教一時炙手可熱,崇佛之風席捲朝野。

當時佛教也在尋找政治上的依靠,他們把皇帝稱作是佛祖在人間的代表,皇帝即如來佛祖,北魏統治者很欣然就接受了這一稱謂,這樣民眾就把對佛祖的崇敬很自然地就轉移到了皇帝的身上,鞏固了其的統治。

所以,統治者非常重視佛教的發展,大力修建石窟、寺院。當時僅京城僧尼就2000人,寺院100多所。而武周山石窟寺又為皇家佛教活動場所,僧尼眾多,寺院相連,聞名遐邇的雲岡石窟就在這樣的氛圍中得以相繼開鑿。

北魏酈道元在《水經注·漯水》條中曾描述,北魏皇室在雲岡“鑿石開山,因崖結構,真容巨壯,世法所締,山堂水殿,煙寺相望。”

唐道宣《續高僧傳·曇曜傳》亦記載:“龕之大者,舉高二十餘丈,可受三千許人,面別鐫像,窮諸巧麗,龕別異狀,駭動人神,櫛比相連三十餘里。”

明朝對雲岡石窟的“建設性破壞”

在1500多年的歷史程序中,雲岡石窟經歷了風雨的侵襲和地震的損壞,但是這種自然損毀,遠遠不及種種人為破壞帶來的損失嚴重。

自北魏以來,中國社會經常處於週期性的動盪不安之中,狼煙四起,征戰頻仍,石窟寺院屢遭兵火,損失極其嚴重。

特別是在明清時期,“朱修圐圙,清修廟”,無論是朱明王朝對雲岡石窟的“建設性破壞”,還是滿清一朝對雲岡石窟的“破壞性建設”,都對這座千年寶窟造成無可估量的損失。

有明一代對雲岡石窟的破壞,主要有三:建軍堡對石窟的破壞,燒荒對石窟寺樹木、環境的破壞,張天琳火燒雲岡十寺。

據《明太祖實錄》,洪武二年(1369),明朝政府在大同建制,設府並“領州四、縣七”,至此開始,大同作為明朝北疆之極邊,成為拱衛京師的軍事堡壘與重要屏障。

為抵禦蒙古等外敵,明軍在長城邊牆內大量修建軍堡、墩臺。據《三雲籌俎考·大同總鎮圖說》,大同鎮先後築大邊、二邊516.3裡,建有內五堡、外五堡、塞外五堡、雲岡六堡,計主要城堡72座(其中城20座,堡52座),邊墩776座、火路墩883座。

雲岡堡的主要建築,就在雲岡石窟群中。先下堡,後上堡,再後又建兩道連牆,將雲岡石窟一分為三,肢解分割得支離破碎。為了安置士兵,還在石窟上下蓋了數百間房舍、暖窯,洞窟也成為飼養戰馬的馬廄、存放糧草的倉庫,石窟因此受到極大破壞。

明朝政府在大量修建軍堡的同時,為有效抵禦蒙古鐵騎衝擊,還在防線周圍執行“燒荒”政策。

據清朝雍正《朔平府志》載,雲岡石窟“由隋唐歷宋元,樓閣層凌,樹木蓊鬱”,到明代,特別是嘉靖年間,每年深秋,草木枯槁後,為防蒙古,便於嘹望,實行燒荒,這已成為明代的一項“國策”。

焚燒荒草便於明軍瞭望敵情,同時敵方戰馬失去賴以生存的水草,不利進攻。但經年累月的“燒荒”,致使林木蒼翠的大同變成一片焦土,水土流失,風沙遍地,大量的煙塵、風沙對石窟造成極大的破壞。

至於張天琳火燒雲岡十寺,對石窟帶來的損害更是無法估量。

雲岡石窟自北魏以來,歷經了隋唐遼金元明清,且代有修建。資料表明,雲岡石窟最大規模的修整工程是在遼代。

《大金西京武周山重修大石窟寺碑》記載,“遼重熙十八年(1049),母后重修”“清寧六年(1060)又委劉轉運監修”。

遼對雲岡石窟的修繕,主要是為防止石窟被風雨侵蝕,而在原石窟外面構建木構窟簷,是為“雲岡十寺”。

據順治三年(1646)《重修雲岡石窟寺碑記》載,崇禎十七年(1644),李自成領導的大順軍攻入大同,其部屬張天琳縱火將遼代修建的“雲岡十寺”木構窟簷,全部燒燬,使昔日“色楣連延” “層簷竦峙”的十寺成為灰燼。

我們現今所見的雲岡石窟,是木製建築被焚燬後的露天佛龕。而在遼代時期,石窟前都曾修有木結構的寺廟,即後面是原有的石質窟室,前面是後建的木結構窟室,這種前木後石的特殊建築結構,就稱之為佛寺。

直到今天,在第1窟到第20窟崖面上端,我們仍能看到一些排列有序的孔洞,這就是曾經容納木結構的梁孔、椽眼等的痕跡。

至於部分佛像身上那些密集的鑿孔,則是清朝在修繕保護石窟時,由於修繕技術不夠科學,無形中對石窟造成的間接損害。

清朝對雲岡石窟的“破壞性建設”

清朝順治六年(1649),清軍攻入大同城,對大同進行了最野蠻的屠城。

據《清世宗實錄》,除600餘名投降官兵外,“其餘從逆之官吏兵民盡行誅之,將大同城垣自剁徹去五尺”,並將大同廢棄,變成不設官城市,將“大同府移至陽和(今陽高),稱陽和府,大同縣移至西安堡(今懷仁西安堡)”。

時參與協徵大同的山西巡撫佟養量親眼目睹了屠城慘狀,為了轉移百姓對清廷野蠻屠城的不滿和仇恨情緒,便用宗教來麻痺人民,捐資重修雲岡石窟就是最好的手段。

據清朝順治《雲中郡志》記載:“總督佟於順治八年率眾捐資,大為修葺。俾殿閣樓臺、香積禪林金碧瑩煌。”

順治八年(1651),佟養量完成了雲岡石窟以及觀音堂大殿的維修工程,石窟維修主要是重修今第5、6 窟前的木質窟簷。

此次修繕窟簷工程完工後,佟養量聯名官員共同上疏,請求清政府歸還大同府建制,終於在順治九年(1652)大同府縣之治獲得恢復。

有清一朝,在對雲岡石窟的修繕上,除了重建被李自成大順軍焚燬的木質窟簷外,還對佛像進行了“金裝彩繪”。

彩繪,是一種結合了油漆技法和書畫藝術的民族工藝,不僅可以保護木構建築不受風雨侵蝕和蟲蛀,還可使古建築美輪美奐、古香古色,極具觀賞性實用價值。

雲岡石窟自北魏建立,經久累年的風吹雨打,產生許多病害,造像色彩的褪色就是其中之一,遼代修葺工程中,一個重要工作就是解決這個問題。

今天,我們在雲岡石窟五華洞還可以看到大型、細緻的遼代泥塑修補工程遺蹟,其中最明顯的重修例項是第八窟中心塔柱南壁下龕,主佛被包泥彩繪,真正的容貌已經難以看見,但兩側的侍從菩薩補刻,可以斷定為遼代風貌的塑像。

“人靠衣裝,佛要金裝”,清代歷朝修葺寺院時,都有金裝彩繪佛像之舉。

據清乾隆三十四年(1769)《重修雲岡石佛寺碑記》:“金裝佛像、移素諸佛、金身重整、御題匾額、丹青兩壁、彩畫棟樑,其工程詳備,更難以列舉。”

另據光緒二年(1876)所立《蒙文碑記》:“重修雲岡堡大佛寺前殿遺址,更建左右禪室,次第仍修補層樓,土木陶繪……迄今佛像通身披金。”

民國九年(1920)所立《重修雲岡石佛寺碑》,記載“光緒十七年,購買民院地點,裝彩五佛洞 並修飾東西兩樓,金裝大佛全身。”

清代對雲岡石窟的維修可說是用工頗多,花銀頗豐,使雲岡石窟呈現出金光燦爛的景象,“莊嚴法相” “雲中偉觀”。

這種金裝彩繪,也叫包泥彩繪,簡單來說,就是把石頭雕刻的佛像依輪廓用泥進行塗抹,成型後在上面彩繪。

但是,直接在石佛上面塗泥,時間久了,不容易掛住,所以就得先在石佛上打孔,再嵌入木栓,纏麻、塗泥、彩繪。

清代對雲岡石窟金裝彩繪的修繕,本是為了防止風化,也是一個挽救文化遺產的重要舉措,但這種“野蠻的施工方法”,對原來的精美雕塑造成極大的破壞,使原造像遍體鱗傷,泥皮一掉,滿目瘡痍,實在讓人慘不忍睹。

即便包泥彩繪儲存完好,原來石雕佛像的儀表、神態、衣紋、神韻等通通淹沒在塗泥彩繪的五顏六色之中,人們再也無法看到原來那種精美絕倫的石佛雕刻藝術。

近代歷史學家週一良在《雲岡石佛小記》中指出:以“積極的儲存修補方法,既如彼之拙劣,而消極地復施破壞”。

很顯然,清朝這種包泥彩繪的“保護措施”是違背科學的,屬於“破壞性的建設”。如今石雕佛像上無數的鑿孔,就是這種消極保護留下的創傷和惡果。

歷史車輪,滾滾向前。時至今日,雲岡石窟得到了國家全面而系統的修繕與保護,在基本安全問題上是穩定的。但隨著時間的流逝,石窟還是會遇到各種各樣的問題。

正如以“馥郁酒鬼 守護世遺”為主題的、由酒鬼酒獨家冠名的中國首檔世遺揭秘互動紀實節目《萬里走單騎-遺產裡的中國》中指出的那樣,如何守護凝固的世遺文明,如何讓世遺“活起來”,如何喚醒文化情懷,從而將歷史、當下與未來連線在一起,還需要我們繼續努力,繼續提高。(張文平)