全文4135字,閱讀約需7分鐘

嘉實財富高階研究員 譚華清博士

12月6日政治局會議提出要促進房地產行業的良性迴圈。這一表態對經濟走勢和投資方向具有重要意義。有必要梳理一下本輪地產政策調整的邏輯。本質上來講,如果房地產行業的困難過大,就會影響經濟的平穩執行。這是房地產政策積極調整的根本原因。

一、房地產行業有多困難

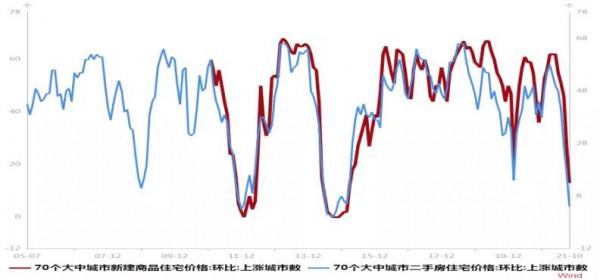

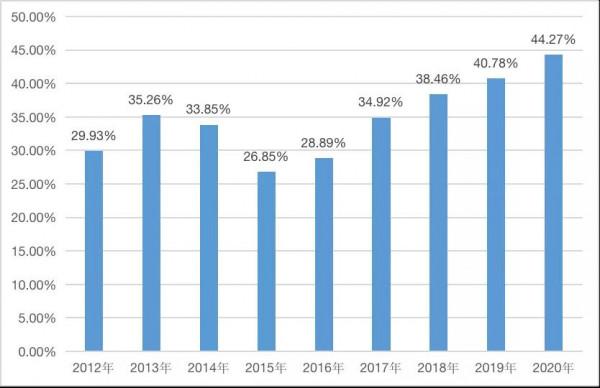

房地產行業出現了巨大的困難。從10月這個資料來看,70個大中城市中二手房房價上漲城市數目只有4個,這個數字已經和2011年、2014年的底部基本接近,並低於2020年3月疫情最嚴重的時候。

圖1 城市上漲數目低迷

需求側降溫的同時伴隨著的是供給側的困難。頭部房地產企業出現了較多的現金流困難跡象,甚至出現違約。目前公開報道存在違約跡象的頭部地產公司有泰禾、華夏幸福、恆大、藍光發展、佳兆業、陽光城等。

圖2 多家頭部房產企業出現違約跡象

從上漲城市數量低迷以及房地產企業違約的數量綜合來看,我們認為當前房地產行業困難是需求側和供給側都出現了問題。

二、為何困難:供給側蔓延到需求側

出現這個困難的原因是什麼呢?我們認為,房地產融資政策在具體落實過程中過於粗放,尤其是按揭貸款政策在實際執行過程中簡單直接,可能是這次房地產行業出現困難較為直接的原因。

2020年8月20日,中央明確了重點房地產企業資金監測和融資管理規則,即“三道紅線”。2020年12月31日,央行、銀保監會發布《關於建立銀行業金融機構房地產貸款集中度管理制度的通知》,分五檔次給銀行業務中房地產貸款餘額佔比和個人住房貸款餘額佔比劃下兩道“紅線”,對超過上限的機構設定過渡期,並建立區域差別化調節機制。我們把這個政策稱之為“兩道上限”。

圖3 三條紅線、兩道上限的主要內容

來源:東方財富、中國人民銀行

三道紅線限制了房地產企業的資產負債表擴張,對於沒有達標的房地產企業只能借新還舊,不能新增有息負債,這是引導房地產企業降低槓桿率。這個政策的出臺並不是當前房地產困難的直接誘導因素而是困難發生之後缺少了緩衝工具罷了。

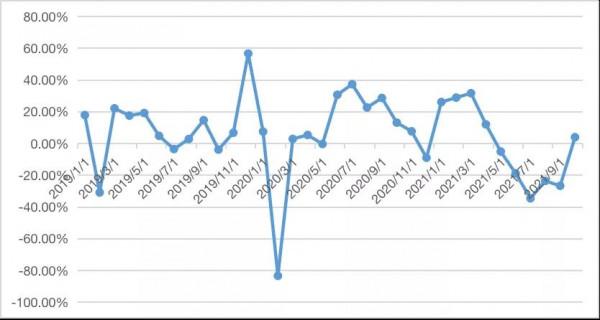

更直接的促發因素是“兩道上限”政策在實際執行過程中的簡單化。由於住房按揭貸款有上限,所以銀行的住房按揭貸款額度投放一直處於緊張狀態,住房消費者也擔心額度問題可能會提前購房,因此在2021年7月之後各地傳出按揭貸款額度用完的訊息。為了滿足本年度剩餘時間的按揭貸款投放,不得不排隊,進而按揭貸款投放的速度和量都降低了。這個影響對當前房地產行業產生了四兩撥千斤的負面效果。

當前中國的房地產企業的負債非常高,且新房銷售中85%以上是期房,而期房建成現房的過程,房地產開發所需要資金有50%以上來自於定金和預收款,即首付和按揭貸款。按揭貸款投放放慢,投放量降低,直接傳導到房地產企業的開發上。房地產企業的回款變慢,現金流壓力在逐步加大。按揭越慢,現金流壓力越大。

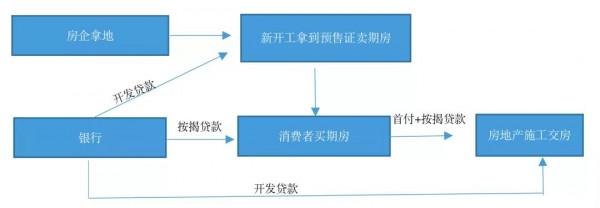

房地產出現了大面積的資產負債困難,期房變現房的過程變慢也會打擊購房者的信心,之前房地產行業的迴圈模式“拿地-新開工拿到預售證-賣期房-按揭貸款施工”受到了挑戰。住房消費者也在觀望,這對房地產企業而言則意味著更大的壓力。

總結下來,本輪地產降溫是由按揭貸款政策過緊誘發的供給側問題,進而反作用於需求側,加重了房地產行業的困難。我們認為本質上更多的是供給側問題。

三、為何調整

為何要積極調整,根本原因是地產行業的快速降溫似乎影響到了經濟的平穩執行。具體表現為,地產行業的供給側問題已經有跡象傳導到了需求側,如果不及時出手,經濟可能存在硬著陸的風險。

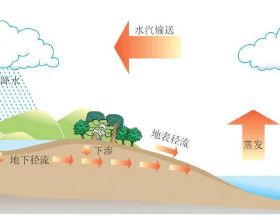

圖4 房地產行業需求側也在降溫

需求側的降溫除了看70大中城市房價上漲數量的情況,我們還可以看到,不少地方出臺“限跌令”,長春、哈爾濱等城市出臺了為大學生購房提供補貼等政策。春江水暖鴨先知。地產行業的降溫最先感受壓力的是地方政府。

在當前中國房地產行業的結構特徵下,我們認為當前的局面難以繼續持續下去。這是我們較早判斷,地產政策會積極調整的主要邏輯起點。

首先,按揭貸款投放如果不繼續放鬆,更多的房地產企業面臨困難,期房變現房的過程會被打斷。

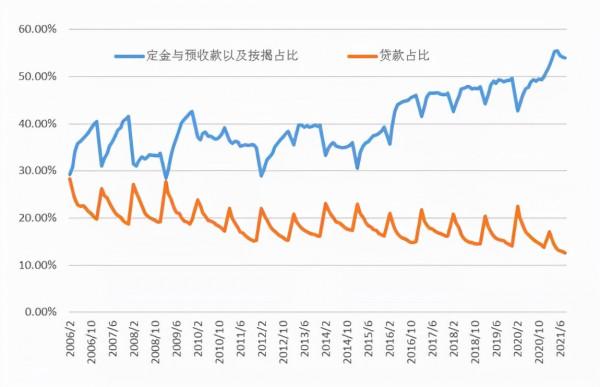

圖5 房地產企業開發融資對定金與預收款的依賴超過了50%

資料來源:Wind.

房地產企業開發融資對定金和預收款的依賴已經接近55%。如果按揭貸款不能放鬆,可能更多的房地產企業遇到困難。

其次,期房佔比過高,若期房信仰被打破,其影響將會很大。根據2021年7月的資料,中國新房銷售中85%以上是期房。房地產行業特有的高週轉模式是建立在“期房一定會變現房”的信仰上。如果這個信仰一旦打破,短期影響住房消費者的合法權益和銀行的抵押物質量,讓廣大中產階級家庭的財富處於風險之中,也讓銀行的信貸資產面臨風險。長期來看,期房信仰打破後直接影響房地產行業的週轉率,住房消費者不見兔子不撒鷹,非得等到房子都蓋好了才願意買房。過去的高週轉模式——拿地-預售-期房-施工-交房——將會切換為低週轉模式,由此將有可能對整個經濟效率造成一定影響。

圖6 新房銷售中期房佔比超過了85%

再次,房地產企業出現資產負債表、現金流量表困境,必然會調整資產負債行為,資本擴張會放慢,對土地拍賣變得更為謹慎。而賣地收入已經佔據了地方財政收入的40%左右。地方財政收入是地方政府行使行政職能,確保社會安定的重要支柱。這麼一大塊財政收入一旦出問題,地方財政的壓力之大可想而知。

圖7 賣地收入佔比地方財政收入的比重超過了40%

資料來源:Wind。

最後,以上一切都落腳到,地產產業鏈目前仍然佔GDP的比例足夠大,因此盡力避免其出現硬著陸。

四、如何調整:從“糾偏”到“救助”

面對當前局面,政策層面是如何調整的呢?首先從大基調上看,我們認為是在堅持房住不炒的大原則下進行的政策糾偏,滿足合理住房需求和融資需求。對於地產行業來說就是“託而不舉”。當前的政策調整可以定性為“糾偏”和“救助”,而不是刺激。

其次從具體政策方向上,根據房地產下行的性質,重中之重是融資政策的糾偏。

而在政策目標上,決策層或著眼於牢牢守住“期房信仰不能打破”的底線,確保期房能夠如期交房,以維護住房消費者的合法權益。

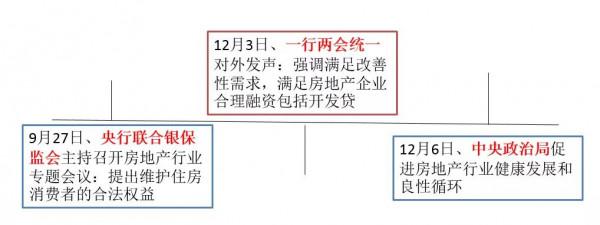

如果我們梳理決策層的政策時間線,大致的政策脈絡也是沿著“糾偏”到“救助”的方向演進。

9月27日,央行聯合銀保監會主持召開房地產金融工作座談會,強調維護房地產市場的平穩健康發展,維護住房消費者的合法權益。作為政策的結果,銀行的按揭貸款很快就放鬆了,從10月社融來看,和按揭貸款相關的居民中長期貸款結束了連續5個月負增長,環比多增了一千多億。

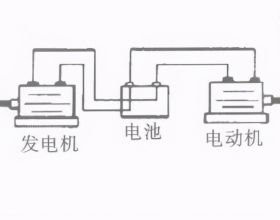

圖8 10月信貸資料顯示,居民中長期貸款結束了連續5個月負增長

資料來源:Wind.

但是這個政策出臺後,房地產市場降溫的勢頭沒有完全止住,政策的方向開始從“糾偏”逐步轉移至“救助”的方向。

12月3日,一行兩會統一對外針對房地產行業發聲,並且強調滿足改善性需求的融資需求、滿足房地產企業的合理融資需求,包括開發貸。開發貸款的放鬆正式被明確了。結合我國的國情,多個部委統一表態並非易事。因此,可以認為,一行兩會的表態體現了中央的意志。這是一個非常積極的訊號。

12月6日,積極訊號得到了中央政治局會議的明確。中央政治局會議定調要“促進房地產行業的平穩健康發展和良性迴圈”。至此,房地產行業的救助方向和政策基調已經在最高決策層達成了共識。

透過梳理,可以看到,決策層對房地產行業的政策調整面上也是逐步變寬,決策的層級也是從低到高最終到達了最高層。決策層對於房地產行業的政策也越來越積極。

五、總結:此輪房地產政策積極調整的意義

我們認為,房地產行業本輪出現困難可能是由於按揭貸款為主的融資政策收緊而引發的連鎖反應。供給側的體現為房地產企業普遍出現現金流緊張的問題,期房變現房的過程變慢,進而蔓延到需求側,住房消費者觀望情緒濃厚。正因為如此,決策層對前期的按揭貸款和開發貸款政策進行了糾偏,資金流和實物工作量的迴圈得以繼續。隨著政策的糾偏,地產行業面臨的風險將逐步降低。

圖9 房地產行業當前階段的迴圈路徑

此輪房地產政策積極調整或體現了超出房地產行業本身的意義。

首先,中國經濟硬著陸的風險大大降低了。房地產產業鏈佔GDP的比重達到20-25%。隨著包括按揭貸款、開發貸邊際調整等組合拳的出臺,房地產行業的硬著陸風險大大降低,中國經濟硬著陸的風險也隨之降低了。

其次,這是決策層審時度勢表現。之前不少朋友認為,房地產政策不會放鬆。這本質上是把房住不炒和“紓困和救助房地產行業”對立起來。房住不炒並不意味著容許房地產行業硬著陸。房地產行業硬著陸的風險是任何一個成熟經濟體難以承受的。

最後,落地到投資上,我們可以沿著經濟下行的思路,重點圍繞增長這個關鍵詞去尋找投資機會。所謂經濟下行對資本市場的直接含義表現為,整體企業盈利是下行的。在這個大背景下,估值合理的情況下,盈利增長較高、盈利增長穩健、盈利困境反轉等都是值得去思考的投資方向。

重要宣告:本文中的資訊或所表述的觀點並不構成對任何人的投資建議,也沒有考慮到接收人特殊的投資目標、財務狀況或需求,不應被作為投資決策的依據。載於本文的資料、資訊源於市場公開資訊或其他本公司認為可信賴的來源,但本公司並不就其準確性或完整性作出明確或隱含的宣告或保證。本文轉載的第三方報告或資料、資訊等,轉載內容僅代表該第三方觀點,並不代表本公司的立場。本公司不保證本文中觀點或陳述不會發生任何變更,在不同時期,本公司可發出與本文所載資料、意見及推測不一致的報告。預期生息水平是從宏觀層面對該類資產大致回報區間的展示,並非預期收益率,不代表任何具體的產品是否盈利及收益水平。投資有風險。本公司不保證投資者一定盈利,也不保證最低收益或本金不受損失。投資者應充分考慮其風險承受能力、風險識別能力,謹慎投資。