文 郝亞娟

2021年資管新規過渡期正式結束,銀行理財進入新紀元。

在資管新規確立的主動化、淨值化的監管導向下,大資管新格局已見雛形。相關資料顯示,截至2021年三季度末,銀行理財規模存續餘額27.95萬億元,淨值化比例超過80%。

在新一輪財富管理的大潮中,各個資產管理機構逐鹿群雄、各顯神通。分析人士指出,監管部門推動銀行理財產品淨值化轉型,產品逐步迴歸金融本源。對於銀行理財而言,融合財富管理和資產管理並進行全鏈條佈局將是發展趨勢。

鋪路:破剛兌 促轉型

隨著大中型銀行陸續完成佈局,理財子公司發起設立的主體向地方銀行轉換。2021年,多家理財子公司獲批籌建,這其中,城商行、農商行成為“主力軍”。一邊是承接母行存量產品,另一邊是積極發行新產品,銀行理財的淨值化轉型在2021年進入衝刺階段。

《中國經營報》記者注意到,部分銀行已實現理財產品的全面淨值化轉型。從整體情況來看,根據銀行業理財登記中心釋出的資料,截至2021年三季度末,銀行理財淨值化產品佔比達86.56%。

與此同時,資管新規的一系列配套檔案也相繼出臺,為理財產品“打破剛兌”和淨值化轉型奠定基礎,同時也進一步統一了銀行理財與公募基金的監管規則。

2021年6月,銀保監會和央行聯合釋出《關於規範現金管理類理財產品管理有關事項的通知》,從產品定義、投資範圍和集中度、流動性管理和槓桿管控、估值核算、贖回與銷售管理、風險管理等多方面對現金管理類產品作出細化規範。

值得一提的是,估值法的調整成為銀行理財淨值化的關鍵一步。根據相關監管要求,自2021年9月1日起,國有六大行及其理財子公司對於理財產品新增的直接和間接投資資產,均應優先使用市值法進行公允價值計量。

對此,普益標準研究員張楚惠指出,銀行理財產品的估值方法向市值法轉變,將會在短期內加大理財產品的淨值波動,對投資端的影響體現在:一是在債券市場上,銀行將會減少配置低評級的收益率波動較大的底層資產;二是銀行將更重視產品風險管理,降低投資集中度風險,產品型別佈局多元化。“這意味著銀行或理財子公司對市場研判能力和資產配置能力更加重要,需從人力和系統等多方面進行提升,但由於部分銀行尤其是中小銀行的投研能力有限,前期可以採取投顧模式以及FOF/MOM模式,和券商、基金等資管機構合作,以加強尋找優質資產和配置資產的能力。”

除了調整估值法外,2021年12月,《理財公司理財產品流動性風險管理辦法》正式出臺,透過建立專門的理財產品流動性管理規定,有助於督促理財公司完善流動性管理機制,防範理財產品淨值化轉型後波動性增加帶來的贖回風險。

國家金融與發展實驗室特聘研究員任濤分析:“傳統理財業務的資金池模式暗藏著較高的流動性風險,即多隻資管產品對應多項資產,將募集的短期資金投放到長期的債權或股權專案,一旦難以募集後續資金,則很容易發生流動性風險。因為理財產品一旦出現破淨,或政策變化等各種因素衝擊時,理財產品便可能會面臨諸如大額贖回、連續贖回等難以應對的流動性風險。而當市場急劇變化時,理財產品可能也會因為估值無法公允、投資資產無法合理變現、無法合理獲得資金支援等問題而陷入流動性危機。”

2021年,銀保監會發布《理財公司理財產品銷售管理暫行辦法》,透過規範理財公司理財產品銷售業務活動,保護投資者合法權益。

光大證券銀行業首席分析師王一峰表示,理財子公司選擇在他行銷售理財產品,是向專業化資本機構發展的必然選擇,未來可能會有越來越多的理財子公司上線他行的理財產品,在這一過程中,銀行的理財業務或將分層。

啟程:真淨值 拼投研

隨著2021年資管新規過渡期正式結束,理財業務將邁入新階段。在資管新時代,銀行理財如何脫穎而出?有哪些側重點?

業內人士指出,養老金融、綠色金融、加碼權益配置將成為可選項。

以養老金融為例,2021年9月,銀保監會發布《關於開展養老理財產品試點的通知》,選擇工銀理財、建信理財、招銀理財和光大理財四家機構在武漢、成都、深圳、青島開展養老理財產品試點;同年12月,我國首批養老理財試點產品正式發售。

建信理財董事長劉興華此前亦提到:“根據相關機構研究,預計未來5~10年,我國將有8萬億元至10萬億元的養老金缺口,發展以個人養老規劃投資為主的第三支柱對緩解居民養老壓力、啟用經濟內生動力,具有十分重要的意義。銀行理財子公司作風嚴謹、風格穩健、業績穩定,理財產品安全性、長期性、收益性特徵顯著,與養老金融的本質要求相契合。”

“資管新規過渡期結束,意味著銀行理財產品的投資端會發生較大變化,客戶分層、資產分類會更為明顯,需要根據客戶風險偏好、資金風險屬性提供多元化資產配置方案。”中國銀行研究院博士後鄭忱陽指出。

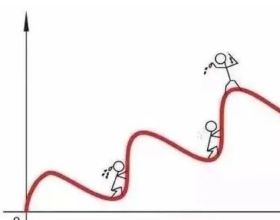

鄭忱陽還提到,隨著各類新型理財產品加速進場,銀行理財傳統的老產品快速退出,依賴高息保本等方式實現理財規模擴張的時代一去不復返,銀行理財的市場競爭日趨激烈。

在鄭忱陽看來,一方面,理財子公司之間搶發產品、搶佔市場、做大規模成為主要任務,尤其各銀行在推進零售業務轉型,轉型方向聚焦大財富、大資管等輕型化業務,自營和代銷理財是關鍵抓手;另一方面,銀行理財與公募基金間存在競爭,公募基金量化投資和資產配置能力較強,在權益類投資上具有天然優勢,機構投資者較多,未來銀行理財要想拓寬權益類產品、服務機構投資者,必然會與公募基金競爭。

“此外,銀行與網際網路理財平臺之間也存在競爭,網際網路理財衝擊了銀行傳統的客戶、渠道、產品優勢,能夠覆蓋中低收入人群等長尾客戶,在技術應用、產品創新上甚至比銀行更勝一籌,但客戶也應該關注資訊洩露、網路安全等潛在風險。”鄭忱陽說。

交銀理財固定收益部總經理呂佔甲認為,在以往的模式中,資產管理機構側重資產投資端管理,財富管理機構側重客戶負債端綜合服務,兩者有較為明確的分工和界限,簡單來講,資產管理負責“產”,財富管理端負責“銷”。

“進入資管新時代,財富管理價值鏈重構,資產管理和財富管理的界限正變得模糊,加速融合成為趨勢。淨值化理財時代,純粹的產品銷售已經無法滿足客戶的多樣化需求,財富管理機構應基於對不同客戶群體的認知和定位,從資產配置角度和生命週期角度,為客戶提供全方位的買方顧問服務。”呂佔甲指出。

普益標準首席經濟學家、西南財經大學中國金融研究中心教授王鵬表示,怎樣提升資產配置能力是銀行理財服務共同富裕目標的最大挑戰,當前銀行理財主要目標客群的關鍵需求是高便利度和低波動性,而基於智慧投顧的資產配置是滿足關鍵需求的重要手段。

展望後市,中信證券明明債券研究團隊指出,雖然整改基本按照計劃順利完成,但仍存在個別“頑疾”需要加強治理,比如部分理財透過構建“體外資金池”、濫用攤餘成本法以及發展現金管理類理財產品等方式弱化轉型衝擊,這類“頑疾”的治理將成為過渡期結束前後乃至未來理財發展中最值得關注的要點。

明明債券研究團隊還提到,監管部門正逐步限制中小銀行理財業務,引導其重視信貸業務,迴歸本源,銀行理財子公司定位介於“服務母行的子公司”和“保持獨立性的投資機構”之間,一定程度上負責承接母行資產,而對於不能成立理財子公司的城農商行等機構,其存量規模將會逐步消化。

張楚惠指出:“對尚未設立理財子公司的銀行而言,成立理財子公司具有政策方面的優勢,成為銀行理財業的大勢所趨。部分銀行以設立理財子公司為目標,對標理財子公司,從擴大產品佈局型別、提高投研投入、加強營銷戰略佈局、最佳化中後臺運營和風控管理等方面發力。但由於設立理財子公司的門檻較高,部分中小銀行對設立理財子公司持觀望態度或暫時放棄設立理財子公司,以代銷同業產品為主。”