在《荷馬史詩》的影響下,當代藝術家透過電影再現的火爆的“特洛伊戰爭”,令考古學家倍感壓力,因為那次木馬屠城的慘烈尚未在考古發據中得到證實特洛伊戰爭到底是真是假?多少年來人們爭論不息。在過去的16年中,來自近20個國家的350多位科學家和技術專家參與了一項對特洛伊遺址的考古發掘工作。

這一遺址位於今天土耳其的西北部,其文明活動從公元前3000年早期青銅時代開始,直到拜占庭定居者於1350年放棄了它。按照這一專案的現任負責人曼弗雷德·科夫曼的說法,確定荷馬所描述的特洛伊戰爭的真實性,成了這一考察活動的主要任務。科夫曼說,根據考古遺蹟推論,大致可斷定特洛伊城大約是在公元前1180年被摧毀的,可能是因為這座城市輸掉了一場戰爭。考古人員在遺址處發現了大量相關證據,如火災殘跡、骨骼以及大量散置的投石器彈丸。按照常理,在戰爭結束後,保衛戰的勝利者會把那些用於投擲的石塊等武器重新收集起來以便應付敵人再次入侵;而若是征服者取勝,他們是不會做這種善後工作的。當然,這些遺蹟所反映的那次衝突並不意味著就是《荷馬史詩》中所講的那場特洛伊戰爭。考古證據還表明,在該城此次被打敗的幾十年後,一批來自巴爾幹半島或黑海西北地區的新移民定居到了那個很可能已相當凋敝的城市。

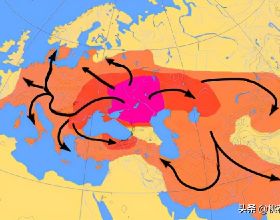

在考古學界,傳統的主流看法認為,這些遺蹟與《荷馬史詩》中提到的那個偉大城市毫無關係;作為考古物件的古城,在青銅時代晚期已沒有任何戰略意義,因而不可能是一場偉大戰爭的“主角”。而科夫曼就此反駁說對歐洲東南部地區新的考古研究將糾正這些看法。科夫曼指出,以當時那一地區的標準來看,特洛伊城稱得上是一個非常大的城市,甚至具有超地域的戰略重要性。它是連線地中海地區和黑海地區以及連線小亞細亞和東南歐的戰略中樞。在當時的東南歐地區,特洛伊城的這一戰略中樞位置是無與倫比的。特洛伊城顯然因此遭受了反覆的攻擊,它不得不一再進行防衛,以及一再修復、擴大和加強其工事。這在留存到今天的遺址上,還有明顯的表現。最近的挖掘還表明,特洛伊城比先前一般認為的規模要大15倍,今天遺址覆蓋面積就有30萬平方米。科夫曼推斷,當年荷馬必是想當然地認為他的聽眾們知道特洛伊戰爭,所以這位行吟詩人才會濃墨重彩地刻畫阿喀琉斯的憤怒及其後果。荷馬把這座城市和這場戰爭搭建成一個詩意的舞臺,上演了一場偉大的人神衝突。然而,在考古學家看來,《荷馬史詩》還可以在一種完全不同的、世俗的意義上得到證實:荷馬和那些向荷馬提供“詩料”的人,應該在公元前8世紀末“見證”過特洛伊城及那片區域,這個時期正是大多數學者所認可的《荷馬史詩》的形成年代。科夫曼認為,儘管在荷馬生活的那個時期,特洛伊城可能已成為廢墟,但是留存到今天的這一偉大之城的廢墟也足以給人深刻印象。生活在當時或稍後時期的《荷馬史詩》的聽眾,如站在彼地某一高處俯瞰,應當能一一辨認出史詩中所描寫的建築物或戰場的遺蹟。儘管特洛伊位於安納托利亞(小亞細亞的舊稱),但兩位特洛伊考古活動的先驅(德國考古學家謝里曼,1871年發現了古代特洛伊城遺址;卡爾·布利根,主持了20世紀30年代對特洛伊的考察)卻帶給人們這樣一種觀點:特洛伊是希臘人的特洛伊。這個觀點是一種成見。科夫曼指出,這一觀點並不正確,2位先驅的考古研究僅涉及在“西線”從希臘到特洛伊的考察,卻忽視了在“東線”對安納托利亞地區的整體考察。科夫曼說,隨著考古研究的不斷深入,學者們已大致確定,青銅時代的特洛伊與安納托利亞的聯絡是相當密切的,這種密切程度要超過它與愛琴海地區的聯絡。在特洛伊出土的、數以噸計的當地陶器以及其他一些發現,如刻有象形文字的印章、泥磚建築等,都驗證了這點。

對安納托利亞的研究告訴人們,這座今天被稱為特洛伊的城市在青銅時代後期曾興起過一個有相當實力的王國—威路撒。赫梯帝國和埃及人與威路撒都曾保持著密切聯絡。據赫梯帝國的歷史記載,在公元前13~前12世紀早期,他們和特洛伊城之間的政治和軍事關係甚是緊張。這個時期正是《荷馬史詩》所描述的發生特洛伊戰爭的時期。這中間有什麼聯絡嗎?這一點值得繼續研究。幾十年前,那些堅持特洛伊戰爭真實性的學者們曾是少數派,他們的學說曾被主流學術嗤之以鼻。然而,隨著近十幾年來相關考古活動的突飛猛進,當年的少數派如今成了多數派。而今天的少數派那些堅決否認特洛伊戰爭真實性的學者只能用一句“特洛伊沒有任何戰略意義”的說法支撐他們的觀點,正如科夫曼等人指出的,這種說法過於勉強。科夫曼說,現在大多數學者已達成共識,在青銅時代後期的特洛伊曾發生過幾次衝突。然而,我們還不能確定荷馬頌吟的“特洛伊戰爭”是不是對這幾次衝突的“記憶蒸餾”,是不是的確發生了一場值得後人永遠追憶的大戰爭。