梵蒂岡,一個國土面積僅有0.44平方公里的西方小國,被稱為全球面積最小且人口最少的國家之一,它的前身其實就是義大利首都羅馬城西北角的一個毫不起眼的小城市。

1929年義大利納粹頭目墨索里尼和羅馬教皇簽訂了《杜特蘭條約》並以此為據承認羅馬教皇所在的梵蒂岡擁有高度的佈教自由和行事自主權力,標誌梵蒂岡正式獨立建國。自獨立建國到如今,梵蒂岡也經歷了90多年的風風雨雨。

二戰期間,當意大利和一丘之的納粹德國在歐洲這片廣闊的舞臺之上狂歡之時,身為全球天主教中心的梵蒂岡不但沒有發動悲天憫人的號召,反倒應承納粹幹了一出又一出不光彩的事情。

如果梵蒂岡是一個普普通通的城市或國家倒也無可厚非,可關鍵他是天主教(基督教的一個最大的分支)的聖城,相當於伊斯蘭教的耶路撒冷,承載著太多太多的光榮和使命,而羅馬教皇作為天主教會的最高權威和上帝的象徵,其一言一行都應該謹代表上帝的旨意,同時也應該維護天主教會的形象。

可截然相反的是,天主教會在歷史上創造了不少不堪回首的歲月,尤其是5世紀到13世紀的天主教會,教皇形象不再那麼光彩麗人,神秘玄乎,因為天主教會成了教皇斂財的工具,教會權力,神權完全蓋過世俗權力,歐洲進入黑暗的中世紀。

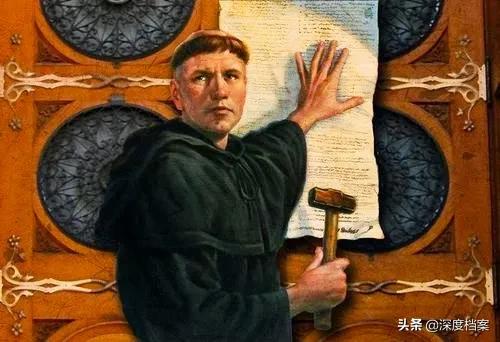

不過,羅馬教皇在推出贖罪券讓自己賺得盆滿缽滿的同時,也使得天主教會的名聲一落千丈,從天上跌下凡間,使得越來越多的人開始退出這個群體,他們開始審視自我,這一系列的因緣巧合成為了14世紀文藝復興和16世紀宗教改革的導火索。

這段時間也是天主教由盛而衰,由巔峰到低谷的“墮落”階段,但“一出好戲”才剛剛上演,到19世紀中後期,原本佔據義大利國土面積近三分之一的天主教會被擠兌至梵蒂岡這個犄角旮旯之地,時時刻刻都在面臨著“上無片瓦,下無卓錐”的尷尬境地。

幸而義大利政府顧忌天主教會的勢力,舍給天主教會一定的容身之處,也就是現在的梵蒂岡地區,這才讓“奄奄一息”的羅馬教廷有了東山再起的機會。

第一次世界大戰結束後,戰爭的血腥和殘酷使世人震撼,戰後的商業化大潮和保守主義的盛行,使一批又一批的年輕人陷入迷茫狀態,這些人開始對自己的人生感到失望,開始選擇逃離現實,於是紛紛改信宗教以獲得自我靈魂和精神上的救贖。

這也使得百經磨難的天主教會的勢力再次得到空前強盛,從這個時候開始,天主教徒幾乎遍佈全球。

在這樣的背景下,羅馬教廷於1917年頒佈了新的教會法典,其中參與法典起草的還有後來的庇護十二世教皇,羅馬教皇本來想憑藉這部新的法典重新在全球各地樹立天主教會的權威。

可沒想到是,這個行為在當時的德國受到了極大的阻力,歐洲宗教自馬丁·路德改革之後,天主教會擁有較大的自主權,不再受羅馬教廷控制,與德國進行溝通並重新將德國天主教會納入羅馬教廷的勢力範圍之內,成為了羅馬教皇的當務之急。

1929年,義大利實際掌權人墨索里尼為了緩解義大利政府和羅馬教皇之間持續了六十多年的矛盾,出於維護國內穩定的目的考慮,倒是心平氣和的和羅馬教皇協商簽訂了《亞特蘭條約》,允許天主教會在梵蒂岡獨立建國並給梵蒂岡提供一定程度的經濟或物質援助。

義大利政府雖然沒有強制規定凡蒂岡在行為上必須和自己達成一致,但墨索里尼作為羅馬教皇的“救命恩人”,出於符合對等原則的考慮,在整個二戰期間,梵蒂岡並沒有承擔起悲天憫人的責任,羅馬教皇似乎更偏袒於施暴者。

受到各國曆史學者廣泛呼籲和社會公眾人權意識增強等多方面的影響,直到2020年3月,梵蒂岡教會提前八年公開了庇護十二世二戰時期的敏感檔案。

二戰雖然過去這麼久,但歷史上對梵蒂岡教皇庇護十二世在納粹德國進行大屠殺時有沒有保持沉默的爭議一直延綿不休。

其最根本的一點就是梵蒂岡有意隱藏當年歷史檔案,使得歷史學家在研究這些內容時無跡可尋,在大概知道庇護十二世可能放下包屁罪行的情況下卻沒有明正典型的證據可以證明這一切,而梵蒂岡此次提前公開檔案,這對世人來講,離真相的距離終於又近了一步。

這裡為什麼會提到庇護十二世呢?

因為他在位期間剛好是戰爭陰霾籠罩整個歐洲的歷史階段,庇護十二世教皇原名叫尤金尼奧·帕薩里,於1939年3月2日成功登上羅馬教皇的位置。

在此之前,他還只是羅馬教廷的一個小小的主教,他曾花13年時間遊說德國,希望德國能夠簽訂一份新的宗教協議,推行新的宗教法典,但都無果而終。

不過機會還是有的,1933年1月,希特勒上臺之後的第一件事就是找約帕薩里進行談判,談判前後歷經六個多月時間,出於各取所需的考慮,希特勒最終答應帕薩里可以在德國實施教廷新頒佈的法典,前提是帕薩里必須要聯絡人員保證德國中央黨在德國消失。

不過,此事對帕薩里來說輕而易舉,帕薩里馬上找來了時任德國中央黨首領兼天主教會牧師凱斯。

凱斯出於對帕薩里的極度崇拜,被帕薩里的“明星光環”矇蔽了雙眼,居然信了帕薩里的鬼話,無理由屈從於納粹,宣佈解散中央黨,德國最後一個民主團體就這樣被解散,整個德國被納粹分子希特勒掌控在股掌之中。

由於中央黨解散而形成權力真空,數以百萬計的猶太人都紛紛加入天主教中,因為他們知道梵蒂岡教皇帕薩里和希特勒之間的關係不錯,加入天主教或許可以使自己避開血光之災。

可儘管如此,這成千上萬的猶太人最終還是遭到了德國納粹軍的瘋狂屠殺,而當時梵蒂岡為了擔心和納粹撕破臉皮,避免受到同等報復,居然選擇沉默。

當整個歐洲面臨毀滅性的戰爭時,帕薩里還在為如何去取悅特勒而絞盡腦汁,最初帕薩里遊說波蘭,希望其在領土上對德國作出讓步以防引來不必要的麻煩,而當德國以迅雷不及掩耳之勢入侵波蘭之後,帕薩里也沒有對德國的行為進行譴責。

眼看越來越多的猶太人倒在了納粹的屠刀之下,身為教皇的帕薩里才從盟軍那邊瞭解到希特勒那瘋狂的種族滅絕計劃。

這個時候時間已來到1942年,仍將解救希望寄託於教皇身上的人,不斷從四面八方寄來虔誠熱忱的求援信,但作為教皇的帕薩里這邊卻是一潭死水,波瀾不驚。

當事情程度越來越嚴重之時,帕薩里不得不裝腔作勢,絞盡腦汁寫出一份搪塞其詞的演講稿,這篇演講稿只是對納粹的行為進行了顧左右而言他的批判,而對猶太人的悲慘經歷卻是輕描淡寫,終究沒能在全球輿論場上驚起任何波瀾。

1943年10月16日,納粹兵肆無忌憚的闖入義大利羅馬城並從教皇帕薩里眼皮底下抓走了1000多名信奉天主教的猶太人。

此時與黨衛隊素有嫌隙的德國駐梵蒂岡大使向帕薩里寫去了一封信,希望帕薩里能夠發動天主信徒進行抗議,但他自始至終並沒有收到帕薩里的任何回應。

看不下去的美國大使哈羅德親自前往梵蒂岡會見了帕薩里,想試試他的態度,可根據帕薩里的言談舉止來看,帕薩里對猶太人是死是活並不是特別關心,而是擔心反法西斯聯盟同盟軍會利用教會的抗議襲擊黨衛隊,從而招致黨衛隊對梵蒂岡天主教會進行報復。

帕薩里從未在公共場合對猶太人的遭遇表示真摯的同情,不曾為那些無辜的遇難者們點上一支微弱的燭光或唱一次仁慈的聖歌。

諷刺的是,1945年希特勒自殺之後,帕薩里居然組織梵蒂岡所有神職人員們為此舉行了一場空前浩大的大彌撒,這無不體現出二戰期間羅馬教廷的無情和冷漠。

一個曾從納粹集中營倖存下來的羅馬猶太人於1995年接受BBC的採訪時說到:

“我從奧斯維辛逃了出來,但我失去了所有親人,羅馬教廷原本有機會為我們做出警示,我們可以爭取到逃跑的機會,但那個我們平時最尊敬的教皇在最關鍵時刻卻選擇了沉默,他從來沒有救過一個孩子的性格,什麼也沒做……”。

梵蒂岡在二戰期間做過最過分的事情,除了對納粹屠殺視若罔聞之外,就是公開承認日本的傀儡政權偽滿洲國,支援日本軍國主義的侵略行徑。

1931年,日本軍國主義在藐視國際法則的情況下悍然發動了九一八事變並於1932年控制東北全境,隨後開始在東北地區扶持傀儡政權,抬出溥儀登上皇位建立了偽滿洲帝國。

在所有承認偽滿洲國的國家當中,除了始作俑者日本之外,響應最為積極的就是薩爾瓦多和梵蒂岡。

目前可以查閱到的記錄了當時梵蒂岡和偽滿洲國之間交往的最早的檔案就是東北天主教會出版的《滿洲公教月刊》第4卷第10期,裡面提到:

“1934年2月20日,宗座函委高主教為羅馬教皇廳駐滿洲部特任代表。”

這其中的宗座指的就是梵蒂岡,而高主教指的是1907年從巴黎來到中國傳教的傳教士高德惠,1934年高德惠不僅會見了偽滿洲國外交大臣,而且還親自登門拜訪了日本全權大使等日本高官並對他們表以最崇高的敬意。

1934年3月溥儀登極,梵蒂岡向偽滿洲國發去了一封賀電,並且“通令”高德惠組織在東北的所有神職人員為滿洲國皇帝進行禱告或舉行各種彌撒活動,要求各天主教堂懸掛偽滿洲國旗幟,一個月後,梵蒂岡正式承認偽滿洲國。

除此之外,同年6月份,高德惠在瀋陽組織了一次較大的天主教會會議,並通令所有的信徒要服從偽滿洲國的管理,“凡有違反滿洲國之言行者,力求避免”,高德惠讓所有的天主信徒到頭來成為了偽滿洲國傀儡政權治下的奴隸。

類似的獻媚活動還沒有結束,1936年,梵蒂岡和日本雙方為了表示友好親善還互相頒發勳章,1938年9月10日,庇護十一世在岡多爾別墅中會見了溥儀派去的以韓雲階為首席代表的特使團,庇護十二世即帕薩里繼位教皇之後,繼續奉行承認滿洲國的政策並給溥儀寫去親筆信以聊表自己的尊敬之情。

日本軍國主義給中國人民帶來了無邊的痛苦和沉重的災難,而梵蒂岡卻在這個時候支援日本侵略者建立的偽滿洲國政權,選擇站在正義的對立面,這種做法不僅將天主教自身虛偽的一面展示在世人面前,也在無形之中欠下了中國一份感情債。

但梵蒂岡似乎並沒有為自己過去的這種行為感到些許愧疚,反倒變本加厲,如2000年10月1日,梵蒂岡居然一意孤行的在聖彼得大廣場上對那些曾在中國犯下醜陋罪行的傳教士進行了封聖儀式。在如此的節骨眼上,選擇這樣的日子,做這種恬不知恥的事情,居心叵測,路人皆知。

不過,儘管這場“賜予崇高榮譽”的封聖典禮表演的十分精彩,但絲毫也遮不住那些那些為非作歹的“聖人們”劣跡斑斑的面孔。

梵蒂岡這樣做絕非是一時疏忽,而是帶有濃厚的政治目的,無非是對天主教中國化心存不滿,梵蒂岡是想像當年對付德國那樣將天主教會一手遮天的勢力滲透到其他國家,不過,梵蒂岡打的這種“如意算盤”終究會“竹籃打水一場空”。

梵蒂岡除了漠視生命,擾亂視聽之外,最讓人不可思議的就是“自毀長城”,如梵蒂岡教皇方洛各居然公開支援同性戀“民事結合”。

同性戀在這個世界上一直都是一個相對比較敏感的話題,雖然有很多國家針對這個東西都比較寬鬆,但是在基督教裡,無論舊約還是後來的新約,聖經都明確指出同性戀是罪,在舊約的律法書中,基督教甚至還允許會眾“治死”同性戀者。

然而我們可以瞭解到的是,當今的天主教會中居然存在不少的同性戀神職人員,還有很多人居然自曝身份,尤其是近幾年西方媒體曝出了不少天主教神職人員戀童癖的案例,這些畸形現象現在都成了天主教徒長久以來的醜聞。

除了前幾任已經退位的教皇對同性戀持以堅定的反感態度之外,2013年上任以來的教皇方濟各打破了以往常規,在同性戀話題上持有非常寬容的態度。

在面對記者採訪時,方濟各多次強調教會應該接納和愛護所有人,不管他們有什麼性取向,方濟各的觀點得到了大部分持有同性觀念的天主教徒的支援,當然,其中也有不少思想比較保守的天主教徒對教皇的這一看法表示絕對不能容忍,稱方濟各是最可恥的人,讓天主教變得烏雲瘴氣。

當然,作為一名旁觀者,我們沒有權利對同性戀者進行筆誅口伐,因為這是他們的自由,但筆者想說的是,對一向教規深嚴的天主教而言,這樣做到底符不符合天主教的正常邏輯呢?

不過,這個我們也不好蓋棺定論,因為宗教這個東西太過深奧玄乎,可以純粹地將其稱作是一種信仰吧,信仰由人而定,而上帝不喜歡露面,羅馬教皇代表著天主教的最高權威,教義當中以後是否會加入同性戀合法這一條規定,到時也說不定,且等且看吧。

結合梵蒂岡之前的種種行為來看,一個真正實現政教合一的國家,梵蒂岡最看重的就是自己的宗教權威有沒有得到保障。

但不容忽視的一點是,當組成梵蒂岡最重要最關鍵的部分即宗教元素開始產生變味之後,“梵蒂岡”這幢大廈的基礎是否已經開始搖搖欲墜?是否會有更多的世人能夠透過梵蒂岡這層“以宗教謀政治”的虛偽面紗看見其中的本質?只能讓我們拭目以待吧。