宰信

露易絲·格麗克:詩人的教育

日前,露易絲·格麗克新作《合作農場的冬季食譜》(Winter Recipes from the Collective)出版,這本詩集僅15頁,封面是八大山人的《稚雞圖》。在同名詩作中,格麗克寫道,“每年冬季來臨,老人們走進樹林/採集苔蘚,它們生長在/某些杜松子樹的北邊。/這是個慢活,要花很多天,儘管/因為光照減少,日子很短,/當他們的包裝滿後,就吃力地/回家去,苔蘚太重了,很難搬。/妻子們讓這些苔蘚發酵,一個耗時的工程,/尤其是對這麼老的人來說,/他們出生在另一個世紀。/……在廚房裡,三明治被包好待市。/我的朋友過去常做這份工作。/胡麗松麗,我們的老師這樣叫她,/給予照顧。我記得/看著她:在門內,/照章在卡片上寫漢字,/按順序翻譯為相同的東西,/以及在下面:我們從起源處剝奪了它們,/如今它們開始需要我們了。”

《冬季食譜》是其第13本詩集,前12本詩集中主要有《阿喀琉斯的勝利》(The Triumph of Achilles)、《野鳶尾》(The Wild Iris)、《草場》(Meadowlands)、《阿弗爾諾》(Averno)、《村居生活》(A Village Life)、《忠誠與善良之夜》(Faithful and Virtuous Night)。除了詩歌之外,格麗克還有兩本散文集行世,《證明與理論:詩歌札記》(Proofs and Theories:Essays on Poetry)、《美國原創性:詩歌札記》(American Originality:Essays on Poetry)。今年年中,格麗克還出版了《詩選集:1962–2020》(Poems:1962–2020),此前她已經出版了一本詩選集,《詩選集:1962–2012》(Poems:1962–2012)。

格麗克以自然的語言和深邃的視域而著稱。方商羊認為,格麗克以天賦的能力,以深遠的視界,將宏大的主題帶到了我們的面前。“在格麗克中後期的作品中,她的音色中有一種威嚴的絕望,絕望而非沮喪,前者是在周遭黑暗的重負下獲得智識上的啟示,而後者則是仍存留於肉體或物質深處的負荷。這種絕望的後果是對現實世界的分離,從某個方面來說,即精神的短暫自由。”格麗克不關心美,只在乎真理,在《反對真誠》(Against Sincerit)中,格麗克寫道,“一個藝術家的責任是把真實轉化為真理。”而與此相連的,格麗克視詩歌為書面的,而不是口語的。詩歌不是真實的口和耳的交流,它是傳送資訊的頭腦和接收資訊的頭腦的交流,格麗克對《美國詩人》(American Poet)說。

格麗克想用“調性”來替換“事實”,格麗克對《詩人與作家》(Poets & Writers)說,“對我而言,最要緊的是調性——心靈在進行冥想時的執行方式。那是你追隨的目標。它引導你,但也讓你迷惑,因為你不能將它轉變為有意識的原則,或者確切地說出它的屬性。你一旦將調性轉變為有意識的原則,它就死了。它必須在你看來一直是神秘的。[……]詩歌的意趣在於調性,做出重大宣告的調性,而不一定在於宣告本身。人們常常從調性來細察作品裡的宣告,調性有時會顯露出作者對一些言說內容的反對態度。”但格麗克無疑坦誠了一種特別的難度,它或許僅屬於文學範疇,但也越來越與其他範疇聯絡在了一起。調性是否真實的,它的真實性是否帶有一種特別的拒絕和阻抗,而它的瀰漫又在多大程度上創造了一個沒有廣闊性的狀況,在這個狀況裡,文學既是唯一者,又是沒有者。

只有在沉默中,格麗克才感覺到,自己是專家。她對《華盛頓廣場評論》坦承了這一點。而這樣的沉默絕不是普普通通的沉默,而應當說是從不孕育生機和活力的沉默。她一生中都在忍受這種令人痛苦的沉默。這些沉默的時光,通常開始於一段欣喜若狂的尾聲,繼之以新的沮喪、挫敗。她當然會嘗試所有自己能夠觸及的方法,但她很少真正成功過。其中的恐怖與解放,百般折磨著她,但她也無法從這個局面中完全掙脫掉。第一次出現這種狀況大概是在《初生》(Firstborn)出版後不久,大概有幾年時間,格麗克棲身在空白的紙張中間,最後她不得不接受了一個事實:藝術不是她的專利。類似的掙扎和困擾,最後似乎都以釋然和接受收場。

除了單純的寫作之外,格麗克用了大半生時間從事教學和編輯的工作,而這些工作對其文學的幫助或許尤其大。她最早任職於新英格蘭烹飪學院,該學院為前夫約翰·德拉諾與其同仁籌建,後來又任職於威廉姆斯學院、耶魯大學。從2004年到2010年,格麗克主持“耶魯青年詩人獎”,先後遴選出七位青年詩人,依次是理查德·西肯(Richard Siken)、傑伊·霍普勒(Jay Hopler)、傑西卡·費舍爾(Jessica Fisher)、費迪·茹達(Fady Joudah)、阿爾達·科林斯 (Arda Collins)、陳懇(Ken Chen)、凱瑟琳·拉森 (Katherine Larson)。格麗克與上述詩人進行了大量的交流,某種意義上,格麗克幫助他們抵達了詩的完成。在其盛年,格麗克又經常去哈佛大學、斯坦福大學、愛荷華大學、波士頓大學等名校駐留或者授課。

在回應《美國詩人》(American Poet),格麗克坦誠了這一點。年輕作家的信仰、文學、激情,是格麗克極其重要的燃料。她甚至說,她在喝他們的血。格麗克熱切地感受到,她作為作家的活力和變化,很大程度要歸功於,沉浸在年輕人的作品中,甚至是那些極度陌生的作品。彼得·斯特雷茨福斯(Peter Streckfus),就是一位令格麗克沉浸的詩人,有一段時間,格麗克陷溺其中,彷彿戴了魔咒。有一次,格麗克還發現了,自己從彼得·斯特雷茨福斯那裡偷了一首詩。

回到最初,格麗克在80年代的一次演講中曾說,“從一開始,我就偏愛最簡單的詞。讓我著迷的是上下文的多種可能性。我所回應的,在書頁上,是一首詩如何藉助一個詞的安排,透過時間設定和節奏的微妙變化,接放這個詞的豐富而令人驚訝的意義分佈區。對我來說,似乎簡單的語言最適合這種創新事業。”而在《證明與理論:詩歌札記》中,格麗克稱寫作是對語境或背景的尋找,詩歌會將與其強相關的被感動的局面帶到作者面前,當然它不一定帶到讀者面前。而隨著這些語境的衍生,格麗克被帶到了一個新的境遇:她必須完整地面對世界,她必須創造完整的詩歌,組詩、詩集,她創造了“組詩體”(Book·length Poetic Sequence)。“我把這本集子(《阿勒山》(Ararat))整合出來的時候,我震驚於其內部的經緯。我不是有意識地嵌入那些重複或者呼應的表意動作和小插曲,而是它們就在那兒——這裡有火車,那裡又有火車,火車就成了一個角色。”格麗克對《詩人與作家》(Poets & Writers)說。

格麗克於1943年生於美國紐約長島。祖父是匈牙利猶太人,父親是有文學抱負的成功商人,母親是家務總管式的道德領袖、政策制訂者。父母自小鼓勵她發展自己的天賦和想象。也就是說,從小時候開始,格麗克就浸泡在融合的英語文化中。對於古希臘羅馬文化、天主教文化、猶太人文化,格麗克可以說是信手拈來,如數家珍。“一個兒童就能意識到那偉大的人類主題:時間,它哺育了失落、慾望、世界的美,”她說。作為一個讀者,格麗克偏好私密的竊聽。她選擇成為偉大詩歌的竊聽者,而非“知心好友”。她裝扮成布萊克的小黑孩、濟慈的活著的手、艾略特的普魯弗洛克。遙遠的巴別塔、神秘的青銅器,在她的腦袋裡胡亂地奏明。她當時就迫不及待想成為真正的詩人。

少女時代的格麗克患上了厭食症,體重慢慢地往下掉,像現在的我們在青少年時期所經歷的那樣。後來的格麗克懂得這是通往確定的自我的方式。“厭食症證明的不是靈魂優越於肉體,而是靈魂依賴於肉體。”詩人自述。在父母的幫助下,格麗克接受了長達七年的精神治療。他時斷時續的參加學校。在這之前,她寫的詩歌是狹窄的、中規守矩的、靜止的,也是不染世俗的、神秘的。在接受治療之後,她中斷了詩歌的寫作。“心理分析教會我思考。教會我用我的思想傾向去反對我的想法中清晰表達出來的部分,教我使用懷疑去檢查我自己的話,發現(自己表達中自我下意識地)躲避和刪除(的部分)。它給我一項智力任務,能夠將癱瘓——這是自我懷疑的極端形式——轉化為洞察力。”她以同樣地方式學會了詩歌的寫作。她不再把自我簡單地投射到詩歌之中,這是很妨礙心靈的光芒的。正確的方法是,區分出淺層的東西與深層的東西,將淺層的東西過濾掉,留下深層的東西。說得容易,做到難。

1968年,格麗克的第一本詩集《初生》出版。她迅速受到了認可。在這之前,她先後在莎拉·勞倫斯學院、哥倫比亞大學研修課程。在哥倫比亞大學,格麗克遇見了斯坦利·庫尼茨(2000-2001年美國桂冠詩人),至此,她一生的詩歌都受其影響。這時的詩歌還有些稚嫩,人們在詩歌裡看到了羅伯特·洛威爾、T.S.艾略特的影子。格麗克的特質還是顯露了出來,高度的敏感的疏離。這種質感,正是我們閱讀時感受到另一個自己存在的原因。當我們感知到這一點,情況通常會變得很有趣,而不是反諷和苦澀。從《下降的形象》(Descending Figure)開始,格麗克開始將自傳性材料寫入她淒涼的口語抒情詩裡。這些自傳材料來自於童年故事、家庭關係、失去,以及青春、性愛、婚戀,等等。據柳向陽分析,“這些自傳材料逐漸變得抽象,作為碎片,作為元素,作為體驗,在詩作中存在。”其實,詩歌本身就是自傳。每一行詩歌都象徵著每一寸肉。格麗克曾說:“把我的詩作當成自傳來讀,我為此受到無盡的煩擾。我利用我的生活給予我的素材,但讓我感興趣的並不是它們發生在我身上,讓我感興趣的,是它們似乎是……正規化。”像很多女性詩人一樣,格麗克常常會練習一種反常:反駁一種思想、製造一種不可調和。因為她熟知這一條古老的經驗:藝術夢想不是主張已經知道的東西,而是要闡明已經被隱藏的東西。

後來的作品中,格麗克不再直接顯現出爆發感,她變得更為濃縮、沉默。詩人茂盛的樹體,變得蒼老和寡言。尤其是在詩人經受過重大的變故之後,諸如父親的逝世、婚變。當然還有,一首詩歌的失敗,反反覆覆的練習、修訂。有時候,為了讓一首詩歌復活,格麗克常常會花很大力氣。像艾德麗安·裡奇(Adrienne Rich)所說的:“您寫作,折騰,寫作,折騰,寫作,折騰。”格麗克的詩歌最重要主題是死亡。死亡遍佈於詩句之中。《阿勒山》(Ararat)便是詩人在父親逝世後的作品,被德懷特·迦納稱作是在過去25年美國詩歌的最殘酷的書。在對死亡的緬懷中,在對創傷的超越中,我們見證了詩人對於生命的獻禮。“我為一種使命而生,/去見證/那些偉大的秘密。/如今我已看過/生與死,我知道/對於黑暗的本性/這些是證據,/不是秘密——”

據熊輝介紹,格麗克最早進入中國是在80年代。1989年7月,由彭予翻譯的《在瘋狂的邊緣:美國新詩選》出版,其中就有格麗克(路易斯·格拉克)的四首詩歌,《都是聖徒》《詩》《蘋果樹》《哀歌》。彭予認為,格麗克“深受自白派傳統的薰沐,注重披露作為一個婦女的心情感受。她的詩使用的是一種朦朧,甚至支離破碎的風格,冷峭、幽密、筆調細膩,具有內在的凝聚力和藝術原生美。”

(部分譯文參考:《合作農場的冬季食譜》(Winter Recipes from the Collective),姜巫譯;《與露易絲·格麗克的問答》,許詩焱譯,《世界文學》2021年第2期;《詩人之教育》,柳向陽譯,《四川文學》2017年第1期。)

文學塞內加爾:從穆罕默德·姆布加爾·薩爾到利奧波德·塞達爾·桑戈爾

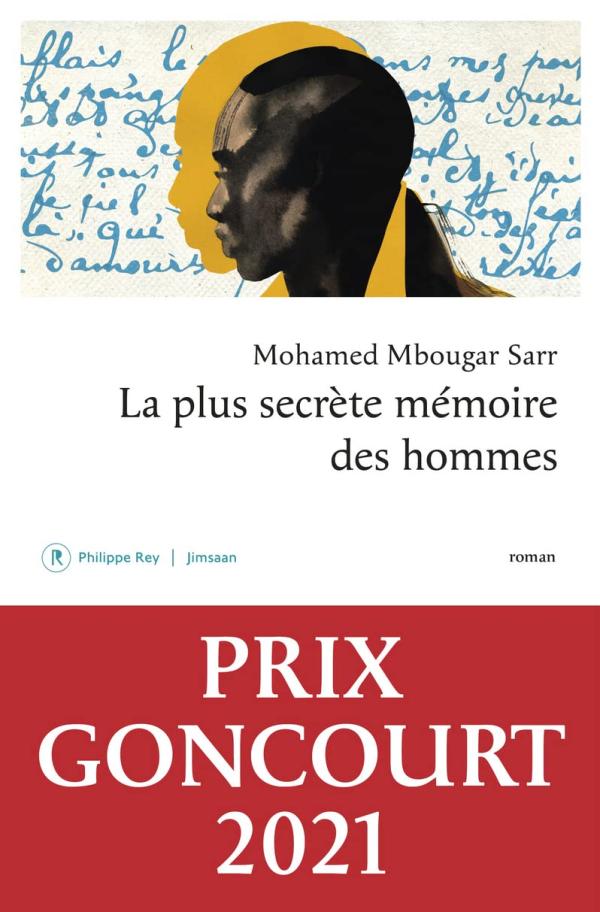

日前,本年度龔古爾文學獎(Le Prix Goncourt)揭曉。塞內加爾作家穆罕默德·姆布加爾·薩爾(Mohamed Mbougar Sarr)憑藉《神隱的記憶》(La plus secrète mémoire des hommes)摘得了本屆桂冠。薩爾的榮膺可謂實至名歸。在本屆評審過程中,薩爾在第一輪就贏得了全部評審團10票中的6票。龔古爾學院秘書長菲利普·克洛岱爾稱其符合龔古爾文學獎的訴求和標準。龔古爾文學獎評審團成員保拉·康斯坦特(Paule Constant)盛讚了薩爾的新作,稱其風格華麗,幾乎是一部對文學的讚美詩。

在龔古爾大約120年的歷史中,這是第一次出現撒哈拉以南非洲作家獲獎的情況。2021年也被戲稱為非洲文學年,今年的諾貝爾文學獎、布克獎、卡蒙斯獎、龔古爾文學獎、紐斯塔特國際文學獎(Neustadt International Prize for Literature)、國際布克獎、德國圖書貿易和平獎(Friedenspreis des Deutschen Buchhandels)都花落非洲作家或非洲裔作家。這其中,塞內加爾和塞內加爾裔作家又最為閃耀,除薩爾外還有獲國際布克獎的塞內加爾裔法國作家達維德·迪奧普(David Diop)、獲得紐斯塔特國際文學獎的塞內加爾作家保巴卡·鮑里斯·迪奧普(Boubacar Boris Diop)。此前獲得龔古爾文學獎的瑪麗·恩迪亞耶(Marie NDiaye)也是塞內加爾裔法國作家。

在巴黎索邦大學教授非洲文學的澤維爾·加尼爾 (Xavier Garnier) 說,“歐洲文學界正在重新喚起對非洲的興趣。”歷屆非洲裔獲獎作家有勒內·馬蘭(René Maran)、瑪麗·恩迪亞耶(Marie NDiaye)、萊拉·斯利馬尼(Leïla Slimani)。此前,非洲國籍獲獎者還有摩洛哥作家塔哈爾·本·傑隆(Tahar Ben Jelloun)、黎巴嫩作家阿敏·馬盧夫 (Amin Maalouf)。除非洲外的非法國國籍的獲獎者還有,比利時作家查爾斯·普利斯涅爾 (Charles Plisnier)、比利時作家弗朗西斯·瓦爾德(Francis Walder)、羅馬尼亞作家溫蒂勒·霍里亞(Vintilă Horia)、瑞士作家雅克·謝塞克斯(Jacques Chessex)、加拿大作家安東尼·梅耶(Antonine Maillet)、比利時作家法蘭斯瓦·維耶爾岡(François Weyergans)。

前塞內加爾文化部長阿卜杜拉耶·伊萊曼·凱恩回應說,薩爾和他的作品是塞內加爾和整個非洲的驕傲。龔古爾公佈後,薩爾在塞內加爾名聲大振,此前他在塞內加爾就有足夠的影響力。不久後,薩爾被授予塞內加爾國家勳章,此舉似乎將其抬升到塞內加爾首任總統、詩人利奧波德·塞達爾·桑戈爾(Léopold Sédar Senghor)的地位。目前,薩爾的作品在塞內加爾處於熱銷狀態。

龔古爾文學獎揭曉後的11月7日,一年一度的非洲作家國際日(International Day of the African Writer)開幕,本年度活動在塞內加爾作家協會(The Association of Writers of Senegal)總部召開。非洲作家國際日,由泛非作家協會(Pan African Writers' Association)發起,至今已經舉辦到了29屆。塞內加爾作家協會成立於1973年,歷屆主席是比拉戈·迪奧普(Birago Diop)、阿密娜達·索·法勒(Amanita Sow Fall)、阿馬杜·拉明·薩爾(Amadou Lamine Sall)、阿利烏內·巴達拉·貝耶(Alioune Badara Bèye)。貝耶稱,薩爾是可以輕鬆應對權力、宗教、同性戀等話題的人。

薩爾出生於達喀爾,他是家中長子,成長於塞內加爾中西部城市迪烏爾貝爾。後來薩爾入讀了塞內加爾最好的中學,聖路易斯軍事學校,塞內加爾很多政要都出身於此。畢業後,薩爾抵達法國,他一心想做文學,他先進入Lycée Pierre d'Ailly,而後考取巴黎的社會科學高階研究學院,在這裡,薩爾研究利奧波德·塞達爾·桑戈爾(Léopold Sédar Senghor),不過其論文始終未完成。如今薩爾仍然希望回到校園中,他正在積極準備博士申請。現在,薩爾居住在博韋。從聖路易斯軍事學校開始,薩爾就是痴迷文學,到了大學更是愈演愈烈,忘乎所以地投入文學創作之中。歷數世界文學,薩爾喜歡的作家有烏斯曼·塞姆班(Ousmane Sembène)、費爾溫·薩爾(Felwine Sarr)、馬利克·法爾(Malick Fall)、阿爾貝·加繆、讓-保羅·薩特、桑戈爾。

迄今為止,薩爾已經出版了四部作品,其前三部分別為《聖城》(Terre ceinte)、《沉默的唱詩班》(Silence du Choeur)、《純粹的人》(De purs hommes)。第四部作品《神隱的記憶》由於菲利普·雷伊出版社(Philippe Rey)與姬姆薩恩出版社(Éditions Jimsaan)合作出版,後者由布巴卡爾·鮑里斯·迪奧普(Boubacar Boris Diop)、納菲薩圖·迪亞(Nafissatou Dia)和費爾文·薩爾(Felwine Sarr)等作家在達喀爾創辦。在摘得龔古爾文學獎之前,《神隱的記憶》已經銷售了多達3萬冊,未來它的銷量將超過50萬冊,這大概是龔古爾文學獎獲獎作品的銷量。本書的版權已經被多個國家和地區的出版社獲取,有義大利的Edizioni E/O、沙烏地阿拉伯的Dar Athar、西班牙的阿納格拉瑪出版社(Anagrama)、德國的卡爾·翰澤爾出版社(Carl Hanser Verlag München Wien)、希臘的Patakis、以色列的Modan、瑞典的Bonniers。

《神隱的記憶》講述的是迪加內·拉蒂爾·費伊(Diégane Latyr Faye)的文學生涯,他在讀過T.C.伊萊曼(T.C. Elimane)的《非人的迷宮》(Labyrinthe de l'inhumain)後,開始了一個追尋和探索之旅,混雜著殖民主義、流亡文學、性愛、永恆言論。借鑑自波拉尼奧的作品,薩爾將偵探小說的元素擴大至極限,它收容了啟蒙小說、情色敘事、哲學散文、新聞報道、詩歌、傳記、諷刺詩、政治小冊子……薩爾坦誠自己接受了波拉尼奧的影響,它以波拉尼奧的方式承接著令人不安的現實、斑斕的夢想、野蠻的大陸。

“T.C.伊萊曼是誰?”薩爾寫道,他是殖民主義最成功也最悲慘的造物。伊萊曼想變成白人,他幾乎要成功了,但他永遠不是。伊萊曼比歐洲人更瞭解歐洲,但他被擦除了,被藏匿在紛爭和歷史的塵埃裡。或者說,薩爾試圖表明,在歐洲那個真理的場所,伊萊曼沒有被准許有他的落座。伊萊曼的原型是馬裡作家揚博·烏洛格(Yambo Ouologuem),巴黎高等師範學校學子,勒諾多文學獎(Prix Renaudot)獲獎者,他在獲獎後不久陷入一場抄襲風波,他被控訴抄襲格雷厄姆·格林和安德烈·施瓦茨-巴特(André Schwarz-Bart) 。遁入非洲大地後,揚博·烏洛格變得籍籍無名,現實中的他一直活到2017年。在書中,薩爾感嘆道,“像所有作家一樣,我們實實在在地感受到了什麼也得不到、什麼也留不下的痛苦,說到底,我們批評的只是我們自己,我們表達的是對自己不入流的恐懼,我們感覺正置身於一個沒有出路的洞窟,我們擔心像老鼠一樣死在那裡。”

“反思歷史、探討當下與過去的關係是非洲法語小說的年度熱點。通常,歷史被視為對過去的客觀重建,記憶則被認為從情感、愛與怨恨中孕育生成。文學虛構總是與歷史保持著或遠或近的距離,使歷史與記憶之間的界限變得模糊。從阿爾及利亞到馬達加斯加,從著名的歷史事件到“沉默的歷史”,非洲法語小說以虛構的方式重建歷史,同時對當下與殖民時代之間的關係進行了主觀探察,體現出文學特有的認知能力。”李徵在《“以虛構挑戰真實”——2020年非洲法語文學綜論》一文中表示。李徵梳理了非洲法語文學的三個新動向:關注文學形式上的實驗與探索,如法屬留尼汪等地的“斷片之書”或“散書”;關注作品內容傳遞的聲音;關注文學的跨文化性,如蓋勒·貝雷姆(Gaëlle Bélem)的《門後有妖怪》(Un monstre est là,derrière la porte)對法語、克里奧爾語、拉丁語、阿拉伯語、馬約特語的混雜。

塞內加爾位於薩赫勒地區的最西端,薩赫勒地區是指撒哈拉沙漠以南的邊緣地帶,自古以來,塞內加爾就是非洲對外聯絡的主要通道。歷史上,塞內加爾曾被法國殖民,至今,塞內加爾仍保留法國殖民時期的痕跡,比如語言、教育、傳媒等等,比如法國主要的報紙和雜誌都會在塞內加爾發行。1958年,塞內加爾實現自治,1960年,塞內加爾獨立,桑戈爾任首任總統。塞內加爾最好的大學是謝赫·安塔·迪奧普大學(Université Cheikh-Anta-Diop),部分時期稱作達喀爾大學,它的前身是法國黑非洲學院(Institut Français d'Afrique Noire)和法屬西非醫學院(École de médecine de l'AOF)。謝赫·安塔·迪奧普是非洲中心主義的代言人,其主要著作是《黑人民族與文化:從埃及古代黑人到今天黑非洲的文化問題》《黑非洲的文化統一性》。謝赫·安塔·迪奧普大學內設立有黑非洲基礎研究院(Institut Fondamental d'Afrique Noire)。

目前看來,撒哈拉沙漠以南非洲現代文學以塞內加爾最為繁榮。多重歷史和因素促成了塞內加爾文學的繁榮,這其中,首任總統桑戈爾功不可沒。1948年,桑戈爾領導塞內加爾從法國殖分裂出去,組建了塞內加爾民主陣線(BDS)。此後,他帶領塞內加爾人民實踐了非洲民族解放運動的先驅和社會主義。除此之外,桑戈爾還是第一位當選法蘭西學院院士的非洲人。桑戈爾的主要論著有五卷本《自由》(Liberté),以及《黑人和馬達加斯加法語新詩選》(Anthologie de la nouvelle poésie nègre et malgache de langue française)、《衣索比亞詩集》(Éthiopiques)、《紅獅》(Le Lion rouge)等。

1934年,桑戈爾和法屬蓋亞那作家萊昂·達馬、馬提尼克作家艾梅·塞澤爾創辦了《黑人大學生》(L'Étudiant noir),後續《黑人大學生》還吸納了烏斯曼·塞姆班、比拉戈·狄奧普兩位塞內加爾作家加入。三位詩人相繼出版了自己的代表詩集,達馬斯的《色素》(Pigments)、塞澤爾的《返鄉筆記》(Cahier d'un retour au pays natal)、桑戈爾的《影之歌》(Chants d'ombre)。其中,由《返鄉筆記》引申出了黑人性(négritude)概念,後來成為三位詩人、作家的代名詞,黑人性也是二十世紀非洲文學的重要節點。

黑人性受造於人類學研究,但歸於文學卻有幾分曖昧不明,桑戈爾將其粗淺地定義為,黑人世界的文化價值的總和。黑人性鼓勵作家迴歸和珍視非洲傳統,以及非洲文學的古老源泉,如桑戈爾所言,“當今最優秀的黑人藝術家與作家,有意無意,都受到黑非洲文明之精神的激勵,無論他們來自非洲還是美洲”。同時,黑人性也揭示出了非洲文學的風格與特質,比如注重意象與節奏的表現。亨利·路易斯·蓋茨(Henry Louis Gates Jr.)在此基礎上發展了他的喻指理論,喻指即土語,喻指理論突出非洲文學和黑人語言的即興、幽默、尖刻、顛覆性。

1948年,《黑人和馬達加斯加法語新詩選》發表,薩特旋即撰寫了書評,《黑面板的俄爾甫斯》(Orphée noir)。薩特對外宣告,“從前手握神聖權利的歐洲人,也已經在美國和蘇聯的注視之下感覺到了某種失勢;現今歐洲不過是一個地理意義上的意外罷了:一個被亞洲推到大西洋去的半島。歐洲人曾寄希望於自己的偉大———至少還能在非洲那些馴獸的眼裡被折射出來。但如今這樣的馴獸之眼已經不復存在,取而代之的是狂野而且自由的面孔———正在重新審視這個世界。”

薩特充分肯定了黑人性的價值,但他也認為黑人性有“反種族的種族主義”(racisme antiraciste)的嫌疑,正如沃萊·索因卡所批判的那樣。“一個黑人不能否認他是一個黑人,也不可以宣稱他是某個抽象的無色人種的一部分:因為他的面板是黑色的。也由此,他有了那些被侮辱、被奴役的史實作為後盾:他揹負起如投擲向他的石塊一般揹負起“黑鬼”的稱號,再次昂首挺立,面對白膚之人而驕傲稱自己為黑膚之人。聯合最終會來到,把在這一斗爭中所有被壓迫的人民團結在一起,我稱之為分離和否定的時刻將最早出現在殖民地之上:這個反種族的種族主義將會是通往廢除種族差異的唯一道路,別的道路則全無此可能。[……]他開始流放,一個雙重的流放:肉體的流放給他心靈的流放提供了一個宏偉的圖景;他絕大部分時間都待在歐洲,在那寒冷和烏雲籠罩之中;他夢想海地的太子港,但當他身處太子港之時卻已身為一個被流放之人;奴隸商人把他們的父輩從非洲帶出來,繼而販賣到各個地方。這本書裡所有的詩,除去那些在非洲被寫下來的,都向我們展示了同一種神秘的地貌。一個半球;在其最顯著的位置中形成三個同心圓。最外圈是擴充套件了的流放之地,無色的歐洲;中間是令人眼花繚亂的群島和幼年時代這一圈,它們圍繞非洲跳旋風舞;最後一圈是非洲[……]黑人性是自戀的勝利和水仙的自殺,是那超越了文化、語言和所有心理事實的靈魂的張力,是未知的明亮的夜、是對於不可能有意識的選擇,是巴塔耶所稱的酷刑,對世界直觀的接受和以心之律的名義對於世界的拒絕;有著雙假設矛盾(double postulation contradictoire),要求甚嚴的撤回(rétraction revendicante)以及慷慨的擴張(expansion de générosité)的黑人性在其本質上原是詩歌。終於有一次——真正意義上的革命設想和最純淨的詩歌發自同一源泉。”

接續桑戈爾的是阿里烏納·狄奧普(Alioune Diop)和他主辦的《非洲存在》(Présence africaine),透過這本雜誌,黑人性的概念傳播到了非洲大陸的深處。《非洲存在》依託巴黎和達喀爾兩地,其受眾主要是兩地的黑人精英群體,《非洲存在》還發展出了一個叫做非洲存在的出版社,《南方小說》(Nouvelles du Sud)、《黑人-非洲人》(Peuples Noirs-Peules Africains)則是《非洲存在》的後繼者。《非洲存在》的輝煌和成果幾乎是不可複製的,它可以說是現代黑人運動的最早的圓頭之一,同時,它也是50、60年代的黑人文學的民族主義先遣隊、世界主義中轉站。理查德·賴特(Ricahrd Wright)等一批卓越的黑人作家和知識分子都曾是《非洲存在》的撰稿人。

除上述重點提及的作家之外,塞內加爾重要的作家還有,詩人大衛·迪奧普(David Diop)、“兔子傳統”民間文學弘揚者比拉戈·迪奧普(Birago Diop)、作家兼導演烏斯曼·塞姆班(Ousmane Sembène,舊譯桑貝內·烏斯曼)、作家兼女權主義者瑪利亞瑪·芭(Mariama Bâ),以及上述簡略提及的作家兼政論者保巴卡·鮑里斯·迪奧普(Boubacar Boris Diop)。他們的代表作分別是《搗蛋人士》(Coups de pilon)、《聽阿瑪杜·庫姆巴講故事》(Les Contes d'Amadou Koumba)、《哈拉》(Xala)、《一封如此長的信》(Une si longue lettre)、《穆蘭比:枯骨之書》(Murambi, le livre des ossements)。保巴卡·鮑里斯·迪奧普的Doomi Golo是目前僅有的沃洛夫語小說之一。

(部分譯文參考:《黑面板的俄爾甫斯》,蔣思潔譯,《西部》2017年第6期。)

責任編輯:臧繼賢

校對:張豔