2014年,米克·戈登在接手重啟版《毀滅戰士》配樂工作的時候,收到了三個指示:他所創作的配樂要有足夠的新鮮感,能夠完全和遊戲相符合,而且需要能夠上上百萬玩家一聽就喜歡。

米克聽到這三個指示之後,他的第一反應是趕緊找個廁所躲起來,縮成一團哭一會。音樂創作既是一個一個藝術活,也是一個技術活。想要讓配樂有足夠的新鮮感,就需要全新的音色和音樂結構。想要讓音樂配合好遊戲,就必需要想辦法讓代表不同氣氛和情緒的音樂能夠隨著遊戲的程序無縫銜接轉換。至於最後的作品能不能讓上百萬玩家一聽就喜歡,那就只能求老天保佑了。

雖然《毀滅戰士》開發團隊給米克提出的需求看起來有點超綱,但是對於站在娛樂工業金字塔頂端的3A遊戲大作來說,音樂和音效,是提升遊戲表現力必須攻克的一個難關。影視作品的鏡頭長度和剪輯節奏可以按照創作者的意圖來調整,在必要時讓畫面去配合音樂來渲染氣氛。但遊戲和電影不一樣,在遊玩過程中,只要不是過場播片,玩家對遊戲內事件的發生通常有著絕對的主導作用,只能反過來用配樂去配合畫面。

在早年像是《極品飛車》這樣的遊戲中,這種配合轉折一般都非常生硬。玩家撞了車,就會臨時突然切換一個撞車後的音樂,然後再播一段相對安靜的BGM,體現比賽逐漸再次升溫的過程。

讓音樂有足夠的新鮮感,也是一件說起來輕鬆做起來極其困難的事情。音樂的新鮮感一般來自兩個方面:一方面是編曲節奏和旋律上的變化,另外一方面是音色上的創新。普通玩家對旋律和節奏的感受可能更直觀一些,但其實樂器的音色對於音樂表現力也至關重要,一些標誌性的音色,甚至能夠直接改變整段音樂給人的印象。

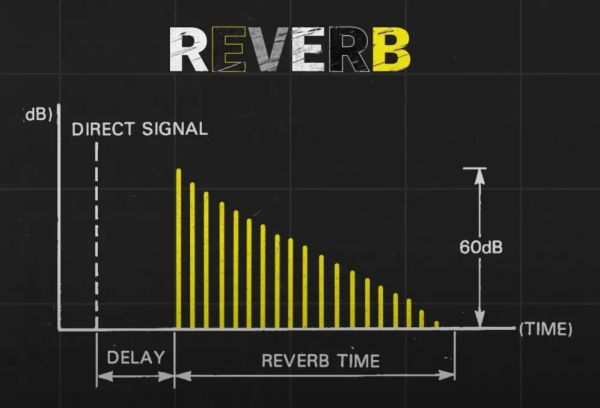

舉個簡單的例子:很多人一說起80年代的勁歌熱舞,就會想起一個詞“動次打次”。而這裡的“打次”,其實是一種非常具有代表性的透過技術手段實現的音效。當年,知名音樂人菲爾·柯林斯在一次錄音當中接錯了效果器,導致錄製下來的鼓聲波形是反的。正常敲鼓,鼓聲會在敲的那一下最強,然後漸漸變弱消散,但是反過來的波形,敲下去的那一下比較弱,然後會逐漸變強,最後戛然而止,顯得特別乾脆利落。

正常的帶混響的鼓聲(上)和反過來的鼓聲(下)的響度曲線完全相反

這個反過來的鼓聲後來被廣泛使用,成為了定義80年代的聲音,在此之後,只要有音樂(比如泰勒·斯威夫特的《1989》)使用了這樣的鼓聲,就自然帶有一種年代感和“動次打次”的迪斯科味。

回到《毀滅戰士》的配樂,米克一開始的創作其實不太成功。他做了一些創新上的嘗試,但都沒有得到開發團隊的認可。歷經幾輪磨難之後米克意識到,傳統的音樂創作方法並不能夠適應快節奏、手感爽快炸裂的《毀滅戰士》。想要取得理想的效果,就需要一套新的創作手法和流程。

Roguelike遊戲的玩家都知道,這類遊戲的關卡隨機性很強,開發者通常會創作好美術素材,然後設計一些基本的關卡單元,然後由演算法來隨機組合這些關卡單元,調整怪物和寶箱的比例,最後形成無窮無盡的隨機關卡。

米克最終的創作方法,和製作Roguelike遊戲很相似。他先像設計遊戲關卡單元一樣設計好幾組效果器,然後編寫一小段旋律,讓這段旋律像闖關一樣分別透過每組效果器,生成幾種聽起來很不同的最終音效,最終用這些音效組合起來形成一段完整的音樂。

由於這些音效都是由同一個音源扭曲變換產生的,因此組合起來,雖然聽起來很狂野暴躁,各個音效之間卻又非常和諧,能讓人隱隱感覺到它們內在的聯絡。

如果米克需要微調最後生成的音效,比如說讓某個音色聽起來更溫暖,更純淨,透過調整效果器“關卡”裡的各種引數就可以做到。如果他想要有一些更先鋒,更另類的聲音,也可以放飛自我,隨便調著玩玩做一些大膽的嘗試。

米克在GDC上解釋他創作的“Doom樂器”,在生成音色的形式上和Roguelike遊戲生成關卡有不少相似之處

這個工作流程,也特別便於開發團隊將音樂整合到遊戲當中。透過即時混音來增減配樂當中的元素,《毀滅戰士》不需要變換曲目,就可以達到跟隨遊戲戰況隨時變換音樂氣氛的效果。戰況一緊,爆炸的音樂就隨之響起,而當玩家使出處決特技的時候,配樂也會自然地做出更加暴躁的反饋,讓玩家彷彿是在踩著點演出一場戰鬥MV一樣。

從最終的結果來看,米克超額完成了這個艱鉅的任務。2016年上市的重啟版《毀滅戰士》配樂給玩家們帶來了前所未有的體驗,不但得到了當年的TGA最佳配樂,在網上也變成了熱梗。不管是什麼樣的劇情,配上《毀滅戰士》的BGM,都變得熱血刺激。甚至有些玩家開玩笑,說重啟版《毀滅戰士》其實是“買音樂送遊戲”。

米克的創作並非一蹴而就。《毀滅戰士》的開發團隊id Software,早在90年代初就邀請了當時的前衛工業金屬搖滾巨星,後來兩奪奧斯卡最佳配樂獎的特倫特·雷茲諾來參與初代《雷神之錘》配樂的創作。而id這樣的團隊並不是孤例。很多頂尖的遊戲開發團隊都意識到,遊戲作為一種特殊的互動體驗,音樂和音效的設計至關重要,而這些開發者也始終致力於將先進的音樂審美和創作理念引入到遊戲當中。

這當中另一個比較優秀的例子是《模擬人生》。雖然創作手法沒有《毀滅戰士》這樣激進和新奇,但是《模擬人生》系列的配樂一直在與遊戲體驗結合的方面有獨到之處。玩家在進入和退出建築模式,開啟建立小人介面,或者操縱小人進行各種活動的時候,都會感到音樂在進行非常自然的變換。而且遊戲的配樂雖然乍一聽簡單重複,卻又不斷在發生變化,玩很久也不會覺得配樂枯燥單調。

能夠實現這個效果,靠得是《模擬人生》系列編曲團隊對“極簡音樂”(Minimalist Music)的理解和探索。極簡音樂指的並不是說編曲簡單,而是說音樂本身在創作的時候,將最基礎的,長度只有幾個音符或者一兩小節的動機(motif)直接作為整部樂曲的基本單位進行組合和重複,而不是像傳統音樂那樣用動機組合成樂句,再組合成樂章。

這種創作思路上的不同,給人最直觀的感受就是極簡音樂的主體在一兩個小節裡面反覆橫跳,同時背景裡面不斷有新的樂器和變化進進出出。電子舞曲,Hyperpop風格的流行音樂,還有漢斯·季默給諾蘭的電影創作的一些配樂,都是極簡音樂的典型案例。不習慣這種音樂形式的人,因為找不到熟悉的樂句,會覺得極簡音樂“沒有調”,這也是老一輩人對現在的流行音樂產生這種批評的一個主要原因。

《模擬人生》的配樂雖然本身是極簡音樂,但是動機的設計比較巧妙,更像是縮短了的“迷你樂句”。雖然只是很簡單的音階組合,卻讓讓遊戲的配樂產生了一種“彷彿有個調”的錯覺。在這個基礎上,再去新增各種變化,就讓遊戲的配樂雖然重複,但又不斷會保持一種新鮮感。

遊戲本身的節奏輕鬆緩慢,這樣的配樂設計讓休閒玩家也很容易接受,加上音樂的基本單元很短,所以玩家做出操作之後,上一個小節播放完,下個小節立刻針對玩家的操作做一些音樂上的變化,也非常順滑和自然。《模擬人生》的配樂也拓寬了創作者們對極簡音樂的理解,除了比較先鋒的實驗題材之外,這種音樂形式其實也可以用來創作輕鬆休閒的音樂型別。

當然,遊戲廠商對音樂的這種開拓和探索,除了在遊戲之內提升了玩家的體驗之外,在遊戲外也很容易就“破了圈”,在大眾音樂欣賞領域引領潮流。像是早年紅白機上的遊戲配樂,雖然受制於技術上的限制非常簡陋,但具有極高辨識度的音色和洗腦的編曲,影響了很多新生代的音樂人,甚至後來形成了以8bit音色為特徵的音樂流派。

而米克·戈登給《毀滅戰士》創作的配樂,不但讓玩家們覺得帶勁,過癮,就連不玩遊戲的老金屬樂迷爺激動萬分,說“一想到有新生代透過這樣的方式認識到金屬樂,我就激動得睡不著覺”。而像是《英雄聯盟》的玩家,有時對音樂的關注度可能比遊戲的更新還要高。

在音樂領域,國內遊戲廠商的探索相對要少一些,但是這些年,也有逐漸重視這方面的趨勢。一個比較有趣的案例就是最近鷹角旗下烏柯塔界限音樂有限公司發起的Cubes Collective企劃。

這個企劃本身很有Web 2.0的味道,邀請知名的優秀音樂人,然後讓他們以一個方塊的身份匿名進行創作,去重新發現自我。每個音樂人都有同樣的表達和展示的機會,而在抹去了身份的光環之後,每一個參與者和旁觀者,也都能夠看到這些創作者音樂中真正蘊含的能量。每個音樂人既在做單獨的創作,也是整個群體創作的一部分。

對於音樂企劃,鷹角其實並不陌生。像是此前創立虛擬音樂企劃塞壬,有模有樣地舉行虛擬發片儀式,製作相關的MV,甚至籌劃線下演出,鷹角涉獵都不算少。今年年中,鷹角舉辦的線下音樂會一票難求,我們也曾做過詳細報道。

當然,成立一家獨立的子公司來專門進行音樂方面的運營,是另外一種等級的願景和決心。按照鷹角的說法,烏柯塔界限會持續拓展,舉行線下的活動,甚至培養出的創作者有可能進行更多商業化上的探索,為其他遊戲、動畫或者娛樂形式提供音樂創作和解決方案。

Cubes Collective目前已經發布了一些音樂作品,首發的第一部作品《Waves》闡述了Cubes Collective的理念,並且採用了一些非常大膽的視覺表現方式,單純用正立方體的組合變化來進行敘事,整個過程非常奇妙。

而後續的《KUBOS 庫柏思》,MV中出現了一名鋼琴演奏者,全身包裹在黑衣中,戴著彷彿VR眼鏡一樣的面具,倒是給這次企劃中的“匿名性”給出了非常具體的解釋。反覆出現的方塊元素,和意味不明的實景特效,或許暗示著這場企劃的目標比看起來還要遠大。

從這個方面來看,這次的Cube Collective,和鷹角之前的策劃在本質上又有一些不同之處。比起針對某些特定受眾群體的命題作文,更像是一場大型的音樂社會實驗,需要尋求突破的點不但在於大眾的傳播度,更在於音樂本身。當一群充滿才華的人一起去突破自我,尋找新的聲音的時候,總會有一些奇妙的化學反應產生。鷹角的目標,或許是和其他頂尖的遊戲開發團隊一樣,在音樂發展的歷史上也留下自己的痕跡。而國內的遊戲公司參與這種層面的探索和競爭,是我一直期望看到的事情。