走進北京嘉德藝術中心二樓的“朱豔華綺——故宮博物院藏乾隆朝漆器展”展廳,迎面赫然那句“百里千刀一斤漆”,筆者的第一反應卻是啞然失笑。

“您可真是件漆器!”

不禁想起當年,一位大家閨秀就是這麼擠對她那位也是名門出身的老伴兒的,一擠對就是一輩子。也難怪,老頭兒拿著頂級名校的文憑,卻常年當著準無業遊民,年輕時啃老,老了啃老伴兒。“我太太不會罵人,這是變著法兒‘誇’我是殺千刀的。”

這“百里千刀一斤漆”也絕非誇張:漆器的原料取材自漆樹,而漆樹都生長在人跡罕至的原始森林;作為象形字的“漆”,正是表達割漆、然後漆流出的形態過程,割漆時,一棵漆樹上的刀口不能超過十刀,每割十天需歇十天,每割一年更需歇一年,而一棵漆樹的整個生命週期,也只能割出10公斤左右的生漆;取材矜貴,製造、使用到儲存,還要加個“更”字……

正如馬未都所說,跟瓷器相比,漆器出現得更早(新石器時代),但瓷器無論是製造、使用還是儲存,難度和成本都大大低於漆器。因此,漆器貴為收藏界王冠上的明珠——除了兼具貨幣流通價值的貴金屬,在排序上普遍有著“漆木瓷石”的共識——卻多限於富裕文人階層把玩,始終不是主流;而瓷器(china)卻先成了中國工藝的代表,繼而成了中國(China)在世界上的代名詞。以故宮博物院為例,其漆器藏品總量也不過18000餘件/套;而瓷器有30多萬餘件/套。

嘉德藝術中心自開業以來,和故宮可謂一年一會:2019年二者合作推出《故宮博物院藏宮廷器座展》、2020年《妙寶莊嚴:故宮博物院藏法器展》。而本次兩家機構再度攜手的年度大展,細心的觀眾不難發現,其前面有個字首限定——乾隆朝。

但絲毫不用擔心本次大展降格了:故宮所藏漆器,以清朝一朝的為主;其中,無論數量還是水準,乾隆一朝都佔到了壓倒性優勢,完全有資格代表這一品類。以漆器各門類中最為繁複、最能全面代表工藝水準的雕漆為例,故宮全部所藏帶有款識者,除了一件為嘉慶朝,幾乎全是“乾隆年制”。而此次集體出宮的百餘件乾隆朝漆器,可謂全部同類藏品中的精華。

乾隆朝漆器,名副其實的前無古人、後無來者:中國在位時間最長、也是乾隆的祖父兼偶像的康熙皇帝,終其一朝61年,漆器產量甚至不及乾隆的某個年份;留下款識的經典之作,更是隻有“癸丑年制”(1673)黑漆嵌軟螺鈿加金銀片山水花卉紋書架等鳳毛麟角;雍正朝漆器產量和種類稍豐,也多集中在學習日本漆器的“仿洋漆”領域;而後的嘉慶等,各方面一代不如一代,也包括漆器的製作;甚至到了道光朝,隨著內憂外患加劇,宮廷制漆傳統幾近中斷。

說雕漆最能全面代表工藝水準,是因為這一工藝品種將髹漆、繪畫、雕刻相結合,一方面,漆賴畫而顯,畫賴漆而存;更重要的是,漆工藝因此從二維平面繪畫藝術發展成為三維立體浮雕藝術,可謂革命性飛躍。作為展覽的第一單元,雕漆類共50餘件,佔到全部展覽的一半。

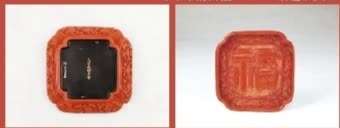

格調高但“非主流”的漆器,在乾隆一朝登上製作巔峰,除了此時承平日久、國力水平全面達到頂峰外,也和從小深受漢文化薰陶的乾隆本人對中華傳統文明尤其文人旨趣的痴迷關係莫大。而將“文人典故”作為第一單元的第一部分,的確有助於觀眾理解“為什麼是乾隆”。其中一件乾隆款剔紅“赤壁寶盒”,主人公是乾隆學詩文加做人的偶像蘇軾,場景則是蘇子代表作《後赤壁賦》;另一件同為乾隆款剔紅的“雅集寶盒”,蓋面圖案更是讓人不難聯想到器物主人那交際和開趴的愛好。

即便走馬觀花,也不難看出乾隆對“剔紅”(紅雕漆)的情有獨鍾,這一品類色彩雅正到霸道,雕工精巧繁複到踵事增華。不僅整個展陳的基本色調正是圍繞它而制定,“朱豔華綺”的展名,完全就是這一在乾隆朝發展到登峰造極的工藝的寫照——你完全可以理解為這是乾隆著名的“農家樂”審美的極致形態。正統、安定、富足、除了餘財更有餘力、視線之內沒有人能和我比,作為傳統農業帝國的巔峰人物,這樣的心路歷程簡直再正常合理不過。難怪,比起雅如文人題材,俗如“百子”寶盒、“蝠磬(福慶)”盒等祈福祝壽之作,在展覽中從體量到工藝明顯更是重頭戲。

作為歷史上著名的孝子賢孫,乾隆在抒寫自己的同時,顯然也沒忘記祖宗之法。展覽中那件填漆荷葉式盤,線條柔美流暢,表現荷葉形態栩栩如生,清麗到“很不乾隆”,卻頗符合其祖康熙對漆器的“天真光彩”喜好。這讓人不難聯想到乾隆在繪畫上的品位,是幼時受了厭煩人事、寄情花鳥的祖父影響。

另一件黑漆描金山水人物圖方勝式盤,同類工藝在要求漆器“文雅入骨”的雍正朝更為多見:明顯借鑑日本蒔繪技法,在描金紋飾上髹塗透明漆並進行研磨,使漆地更加烏黑光亮,紋樣更富立體感。乃父最愛的“仿洋漆”工藝手法,被做成女性祈福的方勝形,置於乃母的皇太后寢宮,乾隆也是用心良苦。

雍正和乾隆這父子倆,因審美大異其趣而成就了後人的各種梗,卻難得“髹漆”與共,在有清一代算得上唯二的漆器發燒友。

筆者查閱了《造辦處各作成做活計清檔》(中國第一歷史檔案館版),發現兩位天子都愛插手漆器的具體創作,風格上,雍正像財務出身的總經理——藝術上提個大框架,但底下人需要不打折扣、堅決執行,對用人、獎懲、工期等細節不厭其煩。乾隆像藝術總監出身的董事長——成本控制?那不是咱該管的;具體怎麼做?咱可以商量;重要的是,能不能創新、最好不時開個腦洞。果不其然,實在是太符合二位一貫的人設了。

乾隆的腦洞,比如那株“靈芝”,和方勝同樣採用乃父最愛的黑漆描金工藝、同樣置於皇太后的壽康宮、同樣意在祈福,卻幾可亂真。如果說仿生是出於孝順,仿古就有點“欺世盜名”之嫌了——前明的嘉靖朝不是漆器的上一個巔峰嗎?那好,朕就偏要按你的工藝,制好還寫上“大明嘉靖年制”,跟大家開個玩笑。但對遠方的大英帝國不知底細的乾隆,更不會知道,對21世紀的高科技和故宮博物院的高手而言,破解這點把戲根本不算事。

至於展廳最後的單元——仿漆瓷器,叫它“無間道”更為合適。仿朱漆菊瓣盤,利用雕刻瓷胎的技法仿製雕漆,把光亮的釉色做出漆的顏色;另一件仿朱漆描金蓋盒,甚至區域性還做出竹編的效果。乾隆這位大boss,故意給漆器界安插瓷器界的臥底,恐怕不只是出於搞怪的惡趣味那麼簡單吧?是不是看著自己治下的十全之功,包括漆器和瓷器的工藝都到頂了,很難再攀高峰,工匠們要是選擇躺平了可怎麼辦?那就沒事找點事幹吧……筆者是以小人之心度十全老人之腹,但聯想到素食仿葷也是在乾隆一朝蔚然成風並達到極致,這樣的“內卷”怕也不是偶然。

兩個多小時後,步出展廳的筆者猛眨了眨因極暗的展廳照明而有點疲勞的雙眼,用力活動了活動因冰冷還有點陰溼的展廳環境而發僵的身體,琢磨明白了:說誰像漆器,絕不僅僅是“殺千刀”的貶義,甚至不只成本高昂和稀缺性那麼簡單,單是其上的文化藝術附加值,足以愛者心甘情願去遷就那千金不換的寶貝疙瘩——正如從地窖之於工匠、到展廳之於觀眾,人必須忍受體感的不舒適,只為了嬌貴的漆器可以且必須待在它舒適的亮度、溫度和溼度裡那樣。

圖片來源/嘉德藝術中心

來源:北京青年報