這是《自拍》第256期真實故事

如果你有故事,請私信我

盧宇光/口述

孔寧婧/撰文

呱呱/編輯

我是盧宇光,一名常年駐紮在俄羅斯的電視新聞記者。

我參加過第二次車臣戰爭、阿富汗戰爭、莫斯科人質事件、別斯蘭人質事件等危險環境下的報道,後來又參加了伊拉克人質事件、俄格戰爭、敘利亞戰爭......

進入戰場報道是我的常態化工作,我受過四次傷,還因報道,受強烈輻射,患上心臟病和輻射性冠狀動脈炎。這些經歷書寫著我是如何一次次從死亡線上爬回來的,但在驚心動魄的背後,我的人生還有更多其他的風景。

2015年,我參加敘利亞霍姆斯戰役報道,在霍姆斯敘利亞空軍機場。

我出生在20世紀60年代後期,八歲前在浙江台州黃巖區長大,後來。我在家裡是大哥,下面還有一個妹妹和一個弟弟。弟弟跟我相差十多歲,妹妹和我從小一起長大,感情最深。我的父輩都是共產黨人,父母包括我大伯,基本都在外地工作,所以就把自己的孩子都送到黃岩的祖母家,讓祖母代為撫養。

外婆在解放前後參加工作,後來是臨海榮軍院的院長。有時候我從黃岩到了臨海的外婆家裡,就會去她的榮軍院裡玩。

榮軍院裡的人對我影響特別大,他們都是浙江新四軍支隊,後來20軍的子弟兵。其中,很多是參加了朝鮮長津湖戰役受傷的老兵,缺胳膊斷腿的。有的眼睛沒了,嘴巴被打歪,哈喇子還往外流。

我那時不懂事,覺得這些人很醜陋,不能理解他們。後來慢慢長大了,才意識到這些人的了不起,他們都是我在書上讀到過的人。這段在榮軍院的童年記憶對後來我的人生選擇影響很大。

20世紀70年代末,國家規定每個家庭都要有一個人上山下鄉,弟弟妹妹當時還太小,我媽就把我送到了黃岩縣鹽業大隊去下鄉。當時我才14歲,剛剛小學畢業,中學還沒讀。

鹽業大隊的勞動工作相當艱苦,要跟著當地農民去曬鹽,早晨五點出工,曬到晚上七點下工,每天午飯就地解決,自行帶一碗飯去田頭吃。東海的太湖,烈日炙烤,沒有遮陽的地方,面朝地、背朝天,曬得後背直脫皮,甚至鮮血淋漓。

更耗費體力的是踩水車。海水曬鹽,首先要把海水抽進來,那個時候沒有抽水泵,只能靠兩條腿踩抽水的水車,把水從低窪處抽到高窪處。南方的水車掛在高處,依靠腳踩木輪轉圈作動力。

為了避免偷懶,我們總被安排和非常強壯的勞動力在一起踩,如果達不到跟他們相同的頻率,踩得慢了,就會掛在水車上。所以,他們踩多快,我就要跟多快,一天下來,兩條腿都不是自己的了。

在生活上,比起其他條件艱苦的下鄉地,鹽業大隊好太多了,既有食堂,又有集體宿舍。我在鹽業大隊認識了我最好的朋友王平,當時我姑父在臺州公安處邊防科當科長,王平是邊防派出所裡的現役武警,我姑父希望他能照顧照顧我。王平跟我年齡相仿,比我大個兩歲,我們一起去摸魚、偷橘子,開摩托車到外面玩......啥都幹。

1978年,部隊來鹽業大隊徵兵,這個部隊非常特殊,接兵的是海軍,但接兵的領導穿的是陸軍服裝。大家都覺得這招的應該是海軍特種兵吧,把我推薦過去了。我也一直有參軍的願望,因為我心裡很清楚,我學習不好,讀不了大學,1978年恢復高考,我都沒去參加。我也不喜歡當工人,當兵是唯一的出路。

接兵體檢通過了之後,原本在黃岩縣武裝部定兵科工作的大姑父想動用關係,把我分到杭州警備區,沒想到被前來接兵的海軍旅順基地直屬隊的李醫生髮現了。他看中了我的自身條件和文化基礎,專門從黃岩坐公共汽車趕到杭州,找到我母親,提出希望把我分到海軍旅順基地。那個時候沒有高速公路,坐汽車要坐20個小時,翻山越嶺。母親也想讓我出去鍛鍊鍛鍊,就同意了。

領完入伍通知書,出發那天,其他的兵都是父母親或者兄弟姐妹哭哭啼啼地來送,我父母都沒來,只有王平把我送到了船上。上船之前,王平往我的包裡塞了5塊錢,那時他一個月的工資才8塊錢。他沒告訴我,等到了船上,我準備睡覺,把揹包開啟,才發現包裡有5塊錢,當時很感動。

我跟著部隊一路北上,過了長春,又過了圖門,直走到了吉林琿春。那個時候的琿春就是長白山下面的一個小屯子,零下30多度,只有一條灰土路,冬天坑坑窪窪,地上的雪也沒人掃。

我從解放大卡車上跳下來,一看,一片林海雪原,是三國交界的地方,對面就是朝鮮。我是南方人,雖然後來在瀋陽長大,但也沒見過這麼多的雪,非常震撼。見到的人都是朝鮮族的老百姓,講的都是朝鮮族語。

去那的第一天,我們住在部隊的招待所。南方的兵都特別開心,跟我說今天中午吃雞蛋炒大米飯,拿上來一看,是苞米。那個時候部隊除了吃苞米,就是高粱米,是屯了十幾年的戰備糧,咬都咬不動。可見,從南方到北方,條件相差有多大。

吃大米飯就跟過年一樣,逢年過節能吃上大米飯的時候,我一次能吃一斤。菜就是白菜梆子、蘿蔔,肉幾乎沒有。我們小連隊40多個人,一天就半斤肉,肉絲都看不到了。條件相當艱苦。

我所在的部隊幹海軍的活,但穿的是陸軍的服裝。這跟我想象的完全不一樣。原來覺得,當兵一定要當海軍,因為海軍服漂亮啊,沒想到這個海軍不僅基地離海很遠,穿的還是陸軍的服裝。很多新兵都去借別人的水兵服拍照,想留下一個當過海軍的證明,我也不例外。

剛去新兵連的第一天,我就被震撼到了。晚上八點,指導員把我們全部集合起來。外面下著漫天大雪,攝氏零下30度,我們站在雪裡,雪花飄到臉上,一片片的非常大。他拿出一個從泔水池裡撿出來的饅頭,問是誰沒吃完丟掉的。他說,今天不追究是誰扔的,然後當著所有兵的面把這饅頭吃了,大家都被震住了。從這之後,沒有一個兵再浪費糧食了。

新兵訓練是三個月,內容就是基礎的佇列訓練,還有各種關於兵器使用的基礎訓練,包括步槍、手榴彈、拼刺刀等。三個月後,新兵下連,我被分到了雪岱山主峰高1100米的連隊,一共有六個新兵。

雪山的氣候條件特別惡劣,雪岱山每年的無霜期只有三個月,基本都是大雪封山的狀態。水、乾糧,吃的用的,都要靠人背上去,海拔1100米,背上東西,一爬就是一天。雪山上的兵住的房子都是用石頭壘起來的,遠遠能看到上面刻著八個字“以山為家,以苦為榮”,用紅漆描實,非常醒目。每年新兵入伍和老兵退伍時,都要組織大家去描紅一次。

1978年5月1日,我第一次上山,第一件事就是去描紅一遍這八個字,我記得特別清楚,因為那天是我16歲生日。那時我覺得這八個字不過是一句宣傳口號,但在雪山的生活讓我逐漸感受到它的意義。老兵三年不下山,每天對著大雪和松樹值班,嚴寒環境下這種單一的生活常人難以想象。

1979年,在吉林琿春,我的老連隊雷達分隊的合影(我在第二排最右邊)。

我們在山下的大部隊在三道溝,雖然三道溝距離琿春市區還有60公里,但附近有商店,下山了我們就去商店逛一逛,看到人就很親切,在山上根本看不到人。

在雪岱山上,和外界溝通全靠寫信,一個月有拖拉機往山上送一次水,連帶著報紙和信,一起送上來。所以看的報紙是月報,信一次能收二三十封。家裡寄來的信很少,偶爾有一兩封,剩下的都是王平寫給我的,幾乎每天一封。

王平算是我的第一個老師。他特別愛學習,文學水平很高,寫信的時候喜歡引用文章,有時候還用到古文,我看不懂就要查字典,間接督促了我學習。以前我們在黃岩上山下鄉的時候,老去當地的橘子園裡偷橘子吃,等到橘子豐收時,他就從橘皮擠出汁,滴到信紙上,讓我聞一聞家鄉的橘子味。現在一想,還挺浪漫的。

平日裡休息的時候,很多北方的兵會聚餐、喝酒、打撲克,再有就是嘮嗑,我對這些都不感興趣。我當時在的班叫雷達一班,班長於廣琳對我的影響很大。於廣琳的爺爺以前是個秀才,他的家庭很注重學習,所以他特別好學,硬筆書法寫得也好好。

在山上的生活很寂寞。我們分隊有一個學習室,總是我坐在裡面,於廣琳坐在門口,我們倆一坐就學很久,也不說話。於廣琳給我提供了很多學習的書目,讓我每天背一頁《新華字典》,背完了又背《參考訊息》、《海軍報》、《解放軍報》......背不好,就是一頓揍。這種督促方式很嚴苛,但我確確實實進步很快,也開始自己寫文章、寫小說。

我給《海軍報》投稿,寫了很多稿子,但都被盡數退回。直到有一天,《海軍報》的一封信寄到了我們連隊,是《海軍報》報社副刊編輯寄來的。開啟一看,是我的稿子,上面密密麻麻做了多處修改,準備要給我發表了。這篇小說就是《站長夫人》,是以我們連長和連長夫人為原型寫的故事。

小說發表之後,在部隊內引起了很大轟動。《海軍報》的記者看到文章後,就派了兩個編輯趕到雪岱山來採訪,寫了一篇雪岱山官兵的長篇通訊。

在這篇報道之前,全海軍的領導很多都不知道還有這麼艱苦的單位。可以說,就是這樣一篇刊登在報紙上的小說和一篇通訊,改變了整個雪岱山的命運。我當時就覺得,記者這個職業真是不得了。

因為參加了俄語學習,我被提幹了。但我一直沒有放下手中的筆,先是在雪岱山部隊做參謀,後來又到海軍旅順基地政治部幫忙,在基地做新聞幹事,我也正式開始在部隊裡跑新聞,主要負責後勤保障部隊。

1983年9月,我在海軍旅順基地政治部宣傳處工作時拍的照片。

1987年,我從部隊轉業到了浙江人民廣播電臺,幹了八個月,做了不少令人滿意的報道。後來,我陸續幹了許多行業,走投無路時,一個在俄羅斯的戰友不經意間跟我提起,問我要不要去俄羅斯學俄語,他的俄語水平很好,我俄語水平就很一般,被他一激,我就動了去俄羅斯學習的念頭。

那個時候去俄羅斯唸書也不需要太多學歷基礎,自費就可以去讀,在俄羅斯的戰友幫我找了莫斯科大學,去唸新聞專業。1994年,我動身去俄羅斯上學。

讀書也屬於個人選擇,所以全部的留學費用需要我自己承擔。父母一直在外地工作,我和他們交流也不多,又覺得自己已經這麼大了,不想再找父母伸手要錢,我就問朋友借了一點錢,在開學前三個月,去到莫斯科,先複習俄語。

剛去俄羅斯時,生活也過得艱苦。我身上全部的錢加起來,不過150美元,辦簽證100美元,只剩下50美元。沒錢自己租房子,就在戰友家先住下,他租的房子是民宅的地下室,我睡在房間的地上,每天吃麵包和榨菜。

在莫斯科大學上學時,宿舍房租費一年70美元,我交不起,問學校能不能先欠著。我們新聞系主任阿魯申科人很好,他看我沒錢,給了我一個學期的時間,暫緩我的學費。為了賺學費和生活費,我開始給當地華人辦的報紙打工,最開始在《路訊》,後來又到了莫斯科的《晚報》、《華人報》。一個月的工資從250美元漲到500美元,已經完全可以覆蓋我的學費和生活費了。

在莫斯科大學讀新聞時,我的導師就是系主任阿魯申科,他是軍人出身,參加過二戰,在戰爭期間做過軍事記者,還是上校軍銜。給我們上課時,他已經快60歲了,但一直保持著一種軍人氣質,時間觀念特別強。他的腕上有一塊羅馬錶,上面刻著德文,他曾跟我們吹牛說,這是一個德軍上將的手錶,是戰利品,他要求我們必須按他手錶上的時間上課,不允許遲到一分鐘。

他的表走得快,所以我們去上課都遲到,他對我說,盧宇光你在部隊是少校,我是上校,部隊打仗的時候,最高領導要求幾點撤退、幾點轉移,這需要下級跟上級對時,所以你要以我的時間為準。當時我很氣憤,加之他講俄語,有相當重的烏克蘭口音,說的新聞概論、新聞寫作課,都是老蘇聯時期的那套,我根本聽不進去,好幾次想換導師。

雖然他特別嚴厲,但很關照我。研究生唸到快畢業時,阿魯申科突然跟我說,盧宇光你快畢業了,不能再在華人報打工了,要把目光放遠一點,去俄羅斯電視臺發展,你的俄語會進步得更快。

1996年1月,我經他推薦,進入俄羅斯國家電視臺第一頻道實習,在評論部擔任中文翻譯。這份實習沒有工資,也沒有補貼, 因為工作無法兼顧,我辭去了《華人報》的總編,每個月500美元的工資也沒了。既然要把目光放得遠一點,我就不盯著掙錢了。我繼續攻讀阿魯申科的博士,邊讀書、邊實習。

1999年9月的一天,阿魯申科將我帶到莫斯科紅場旁邊的俄羅斯總統辦公廳,介紹我和辦公廳主任梅尼科夫認識,梅尼科夫是阿魯申科的兒子。梅尼科夫問我要不要開始做亞洲記者的陪同,陪他們進入戰區,負責記者們的後勤工作,管他們吃喝拉撒睡,每天有50美元補貼。去一天50美元,一個月要是去30天,就是1500美元,這是筆相當可觀的收入了。

當時我還對戰地記者這個職業沒什麼概念,剛去到戰場,聽到機槍掃射的聲音還是很害怕的,萬一打中我怎麼辦?一扭頭,看到俄羅斯士兵坐在那兒抽菸,啥事沒有,我為了壯膽也跟著學。待久了發現,槍聲沒什麼了不起,子彈雖是盲目的,只要找好隱蔽的盲區,就啥事沒有。

第一頻道的實習在這個過程中一直沒有中斷,在做陪同的過程中,我也需要寫一些中文稿,偶爾跟著記者團去莫斯科的一些醫院和部隊採訪,稀裡糊塗就到了車臣,逐漸開始做戰爭報道。車臣這個特殊的民族引起了我極其濃厚的興趣。

讀博期間,我曾在學校交過一個俄羅斯女朋友,她叫拉麗莎,就是車臣人。她的爺爺住在莫斯科郊外,週末的時候我總跟著拉麗莎坐小火車,到她爺爺家裡幫忙種地。他爺爺跟我們講了很多關於車臣的故事。

可在第二次車臣戰爭中,拉麗莎失蹤至今。這也是我後來義無反顧參加車臣戰爭報道的根本原因,我在戰火紛飛的格羅茲尼尋找她。

1999年9月,我加入了車臣戰爭俄羅斯記者團的報道組,跟隨俄羅斯海軍波羅的海艦隊336陸戰旅,進行戰爭報道。2000年5月,解放車臣首府格羅茲尼戰爭打響,我跟隨部隊前去採訪。這次戰爭,讓我命懸一線。

戰爭中,我和其他幾位戰地記者坐上裝甲車,從莫茲多克出發。第一代颱風裝甲車是沒有座位的,只有一兩個固定住的木板能當成凳子坐。同行的還有一個叫馬克西姆的俄羅斯特種兵,他個頭特別高,快兩米,參加過阿富汗戰爭,老跟我一起出差,我們是很好的朋友。

那天在裝甲車上,我的凳子坐得特別不舒服,馬克西姆的屁股後面有一塊防彈鋼板,他就把鋼板卸下來,放在我的凳子上,好讓我坐得舒服一些。不料,在路上我們碾到了地雷,裝甲車觸雷引爆,剎時間我只聽到“咣”的一聲,就被炸昏,失去了意識。

等我再次醒來,發現身上都是血和黏糊糊的腦液,旁邊的樹枝上還掛著兩三米長的腸子,在風中飄來飄去。我被拖出裝甲車,後腦勺縫了好多針,左腿縫了27針。屁股下面坐的這塊鋼板上都是彈眼,但沒被打穿。鋼板就是命,馬克西姆讓我撿回一條命,而他自己卻被打死了。

後來,馬克西姆被授予俄軍勇士勳章,葬在莫斯科的一個公墓裡,我每年都會去墓地看望他。

馬克西姆去世後,留下他的妻子瑪麗娜和未滿一歲的兒子基尼斯兩個人相依為命。瑪麗娜當時在俄羅斯獨立電視臺工作,我所在的第一頻道和獨立臺辦公地都在奧斯坦金諾電視塔,經過幾番打聽,我找到了他們母子倆。

瑪麗娜因為悲傷過度,一個月都沒起床。缺乏穩定的經濟來源,他們母子倆的生活很困難。基尼斯兩歲多的時候就喜歡滑滑板,把手臂摔斷了住進醫院,瑪麗娜向我借錢,我就把我所有的儲蓄金,加起來總共700多美元全部借給了她,她很感動。基尼斯生日時,我還去到他們家裡,一起給基尼斯慶生。

後來我提出和瑪麗娜結婚,她母親反對。那時候中國人在俄羅斯的地位不高,她母親說,你和中國人結婚,要被別人笑話。可瑪麗娜不在意這些,她做好了決定。

2002年,我們去莫斯科市中心紅場旁邊的登記處做結婚登記。登記處一個肥頭大耳的上校用俄語問瑪麗娜:這件事你想好了嗎,為什麼要嫁給一箇中國人?你的父母同意嗎?瑪麗娜立馬說,這跟父母沒有關係,父母不能代表她的權利。就這樣,我們登記結婚了。

婚禮那天,我自己開車帶著瑪麗娜,去莫斯科德米特里大街舉行了儀式。瑪麗娜穿著我給她買的粉色婚紗,我們對著證婚人發誓。我在莫斯科做生意的中國朋友們在莫斯科南部一個賓館的飯廳裡,自發幫我辦了一個婚禮,一共來了60多人。

基尼斯特別喜歡小丑表演,平時我們沒有錢請馬戲團的小丑來,那天我的華人朋友專門請來了馬戲團,整整30人來演出,很熱鬧。大家都很興奮,尤其是基尼斯,高興壞了。那天我們吃的是華人為我們做的中餐,一晃過去了28年,現在也不知他們都在哪裡,也沒再見過,但我心裡一直很感激他們。

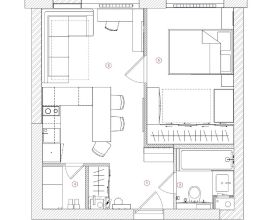

我在莫斯科北郊為瑪麗娜和基尼斯買了一個新房子,買房的錢是我妹妹盧紅玲出的,一個92平方米的三居室,花了兩萬多美金。之所以買在這裡,是因為新家所在的地鐵站名就叫瑪麗娜,跟我老婆的名字是一樣的,現在想起來,也還是挺浪漫的一件事。

我和瑪麗娜結婚的時候,基尼斯還很小,因為長期沒有父親的管教和約束,不聽話也不懂事,喜歡在家裡搞破壞,衛生紙被他扯得滿地都是。我跟瑪麗娜說,我要教育基尼斯,你不能有任何阻攔,就這麼一點點把這個孩子的壞習慣板正過來了。

直到現在,我對基尼斯還是很嚴格。疫情期間,他到我這邊來住,我規定他幾點必須起床、吃飯,他剛開始不習慣,覺得在爸爸這裡太嚴格了,像在軍隊裡一樣。

【如果你也想講述自己的故事,請發“私信”告訴“自拍”】

和瑪麗娜結婚不久後,我就加入了鳳凰衛視,這件事其實十分偶然,要從2001年說起。當時,我認識了中央電視臺在莫斯科記者站的負責人李綏生,他看我新聞業務做得挺好,就建議我說,小盧你在俄羅斯電視臺發展,還不如到中國的電視臺發展。

2002年10月,俄羅斯第一頻道派我到俄羅斯南部的羅斯托夫採訪,必須要坐火車經過烏克蘭。那時候很多中國人透過烏克蘭這條線偷渡,所以當地對中國人進入烏克蘭加強管控,我拿著中國護照,邊防警察就盯上我了。他們說我沒有烏克蘭簽證不能進入,把我送回了俄羅斯。

回去的火車在晚上8:50到了俄羅斯的邊境城市貝爾哥羅德,從貝爾哥羅德回我家要經過杜普羅夫卡劇院,當時我沒想太多,因為劇院離我家很近,開車只要20分鐘。沒想到那天晚上,車臣武裝分子坐著三輛小巴車,進入到杜普羅夫卡劇院。

瑪麗娜是獨立臺的新聞主持人,做晚間十點檔的新聞。我突然接到她的電話,她說她要上新聞了,讓我不要出門,我還不知道出什麼事了。十點新聞的第一條就是杜普羅夫卡劇院爆發了一起突發性事件,當時獨立電視臺的一臺攝像機就架在事件現場,15分鐘後再播報就是武裝分子劫持人質,莫斯科人質事件開始了。

我馬上打電話給李綏生,他讓我趕緊把大致的現場情況寫下來,並幫我把稿子發到了香港鳳凰衛視。這天晚上,我不斷給李遂生髮傳真,更新人質事件的最新情況。第二天,鳳凰衛視看到了我的稿子,決定讓我立馬開始直播,並讓我進入他們的報道渠道,成為特約記者。

當天晚上最後一次連線完,香港的記者都下班回家睡覺,直到第二天早上的新聞早班車,一看我還在現場呢。就這麼個狀態,連軸轉,他們看了很感動,向我發出了邀請,我從特約記者轉成了鳳凰衛視駐莫斯科記者,又轉成特約首席記者,一共報道了將近72個小時,不吃不喝,三天連升了三級。

莫斯科人質事件之後,我在中國駐俄使館新聞處參贊孫霖江的幫助下,在俄羅斯外交部,正式註冊了鳳凰衛視駐俄羅斯記者站。剛建站時,駐站俄羅斯的只有兩名記者,我和同事熱妮婭。除了報道戰地的最新情況,莫斯科的政治、經濟、軍事,都歸我們管。

後來我又相繼參加了阿富汗戰爭、伊拉克戰爭、俄格戰爭、北高索反恐戰爭、東烏戰爭、敘利亞戰爭的一線報道;同時經歷了中亞奧什騷亂、哈薩克動亂、明斯克騷亂、烏克蘭動亂、克里米亞事件、別斯蘭第一中學人質、莫斯科聖彼得堡恐抪襲擊、切爾諾貝利核事故20週年現場報道等。

2004年,女兒安妮婭出生了,她是我的小天使。瑪琳娜特別喜歡海,每年我們一家四口都會去三亞度假。瑪琳娜喜歡吃三亞的海鮮,安妮婭喜歡喝椰奶。

有一次安妮婭在三亞賓館裡游泳,腦袋磕破了,我馬上送她去當地的海軍醫院,又輾轉到三亞四一五醫院。我抱著女兒一路跑,但不敢看她的臉,最後縫針的時候,還是瑪琳娜抱著她。我一個在當地的老政委說,老盧,你在戰場出生入死那麼多次,什麼受傷的場面沒見過,但女兒縫針你都不敢看。是啊,我心特別疼。

基尼斯和安妮婭從小就知道,他們的爸爸是名戰地記者。最開始,記者站就設在我家裡,我的房間只要紅燈一亮,就表明我正在錄音,兩個孩子在外面不會發出一點聲音。我編片子用到俄羅斯音樂時,兩個孩子還會湊過來看,在旁邊手舞足蹈的,那個場面很溫馨,我記憶猶新。

但瑪麗娜無法接受我的工作。前夫馬克西姆死於戰場,給她留下了深重的心理陰影,她很害怕悲劇會再次上演。因為報道的需要,我經常要去戰地,她時常感到恐怖,夜裡也被噩夢驚醒,甚至患上精神方面的疾病。於是,用抽菸、酗酒,麻痺自己。我一不喝酒,二不抽菸,所以常常為此和瑪麗娜產生矛盾。

【如果你也想講述自己的故事,請發“私信”告訴“自拍”】

在我們家裡,一有熱點新聞,基尼斯就會把插銷拔了,不讓電視機有訊號,他擔心媽媽看到會精神崩潰。但這一點,恰恰是我無法改變的。這份工作的性質就是需要我去戰地、去熱點地區,我也不可能換一份工作,除了做新聞其他我什麼也不會。

2012年,我們的婚姻走到了盡頭。我因心臟受損,做了一個開胸的心臟搭橋大手術,我妹妹特地飛來莫斯科照顧我,在莫斯科記者站的同事仝瀟華也每天到病房裡來陪我。瑪麗娜卻沒來過幾次,別說照顧我了,她一來就是找我要錢,跟我大吵大鬧,我的心徹底涼了;加上我心臟不好,醫生反覆提醒我不能生氣,我覺得只有分開了。

離婚後,兩個孩子暫時跟瑪麗娜一起生活,瑪麗娜辭掉了電視臺的工作,沒了收入來源,我一直負擔著她和兩個孩子每個月的生活費。沒想到,一段時間後,兩個孩子出了問題。

瑪麗娜奉行俄羅斯的教育方式,對孩子們放任不管,我發現基尼斯交了一些很不好的朋友,安妮婭連學校都不去了。我馬上決定,把兩個孩子送去中國留學,起碼可以學會中文,將來有一技之長。瑪麗娜也同意了。

我把基尼斯送去哈爾濱,託我認識的一個哈工大的老教授幫忙照顧基尼斯。基尼斯很快適應了中國的生活,他個子高,16歲已經快一米八了,眉眼長得漂亮,又喜歡玩滑板,沒多久就成了哈工大教工宿舍裡的明星,很多女孩子追他。安妮婭在俄羅斯中學還沒畢業,所以去中國後,先讀了預科班,然後去了雲南大學國際學院中文系,現在已經念大二了。

他們兄妹倆感情很好,因為疫情,目前他們在俄羅斯無法回中國,每天在一起學習,一起出門健身、鍛鍊。基尼斯交了女朋友,會先向妹妹安妮婭徵求意見,然後才是媽媽。兩個孩子對我也特別好,前兩天俄羅斯下雪,我出了車禍,兩個孩子流著眼淚幫我包紮。我特別欣慰,覺得他們長大了。

或許是從小耳濡目染,基尼斯和安妮婭也對新聞行業很感興趣,他們倆現在都在俄羅斯第一頻道實習,在評論部裡做中文翻譯,和我當年在第一頻道做的工作一模一樣。我很支援他們,如果他們有興趣做戰地記者,我想我也會同意,雖然這份工作危險性很大,但這是他們自己的選擇。

直至今日,我仍堅守俄羅斯、堅守在新聞崗位上,除了年休假外,沒有離開過這裡一步。從記者站只有兩個記者,到現在有四五個記者,我也在著手培養我的接班人,讓他們成長起來,接手這個記者站。

【如果你也想講述自己的故事,請發“私信”告訴“自拍”】

小時候父母的領導中有個蘇聯專家,給我起了個俄羅斯名叫阿廖沙,從此讓我跟這個國家結下不解之緣。學俄語、到莫斯科工作、在莫斯科做新聞。經歷了這裡的這麼多戰爭,親眼看到很多民眾因此家破人亡、流離失所。

命運的很多密碼你破譯不了,你也不知道未來有什麼在等待你,但我還是覺得,只要努力、堅持,理想一定會達到。我最滿意自己的,就是到今天,我還堅持在做新聞這一件事。

回過頭來再看這些驚心動魄的職業經歷和人生經歷,我最有感觸的首先是,一個人選擇職業最大的標準就是熱愛;其次,俄羅斯這個國家帶給我很多、教會我很多。儘管戰爭殘酷,有諸多不願回憶的苦難情節,但我在這裡成就了我的事業,遇到了我的愛人。

等我退休後,應該會回到中國,或者留在莫斯科,可能會去大學教書,但我會一直關注著這個用自己專注、熱血和生命建立的俄羅斯記者站,看這裡的記者們繼續工作,就能感受到我的工作和生命還在延續著,這個職業帶給我的滿足感和愉悅感,也會一直延續下去。

我實際上很不願意向社會公佈自已的私生活,今年海軍作家李忠效要創作一個作品,他透過多名戰友動員我,以此寫了本書《盧宇光傳》,目前,正交出版,我從來沒有系統總結過自己,老李是個嚴謹的作家,每一個細節都十分認真,甚至從海軍檔案館找資料比對,感動了我,現在他正創作電影劇本和電視劇本。這些口述內容經老李同意,說了些皮毛。

點選@盧宇光 關注本文主人公

抖音搜尋“盧宇光的主頁 - 鳳凰衛視記者 - 抖音”看主人公影片

想看更多故事?

點選這裡,閱讀上一篇故事

#自拍我的故事#【本組圖文在今日頭條獨家釋出,嚴禁轉載】以上是@盧宇光 分享的真實經歷。這是我們講的第256期真實故事。如果你也想講述自己的故事,請發“私信”告訴“自拍”。