“旅”與“遊”在中國人的空間意識中具有濃濃的生存意味,這來源於人類告別動物屬性並不太久遠的時代,隨季節變化,追動物遷徙,逐花開花謝,遠古“智人”為生存只能不停的遷徙遠行,從而形成了狩獵經濟時代“流動”的基本生活行為狀態。在此過程中,享用自然饋贈,感受自然之美的同時,人類更驚訝、迷惑、恐懼、匍匐於自然神奇的各種現象之下,形成了萬物崇拜的原始信仰。進而,旅與遊在最基本的生存方式之外被賦予了儀式話的意義,透過旅和遊與自然、與神秘力量、與神交流溝通,人們祈求獲得神的庇護與恩賜,構成了萬物崇拜意識下旅和遊的宗教意蘊。同時,這裡需要我們注意的是,遊與遊原為兩個字,陸地上的流動使用“遊”字,水中流動則使用“遊”字,在漢字改革過程中,遊字廢除,通用遊字。儘管隨著人類社會、經濟和文化的程序,各種功利主義的旅遊行為成為人們流動的主要動因,但是,留存於基因中的這種遊的精神依然儲存著,在痛苦、疲勞與煎熬時刻支撐著人類的精神平衡。六朝時沈約《悲哉行》說:“旅遊媚年春,年春媚遊人。徐光旦垂彩,和露曉凝津。時嚶起稚葉,蕙氣動初蘋。一朝阻舊國,萬里隔良辰。”春光明媚之中,徐徐而行,緩緩漫遊,融入山水,寄情田園,回到心靈靜謐,達成品格高古成為旅遊的重要“心性”培育功能。由此,中國古人的修性哲學中形成了“讀萬卷書,行萬里路”的基本原則。讀書和旅遊作為“修身養性”的兩大重要途徑和方法,“書中自有黃金屋,書中自有顏如玉”,無疑的讀書在古人觀念中是幸福的事,是快樂的事,是人們願意並渴望為之的事情。那麼,旅遊呢?旅遊在古人的觀念中是“苦差事”還是“樂活事”?近日讀李漁《閒情偶寄》,其相關論述,頗為精彩,細品之後對此問題很有啟發。

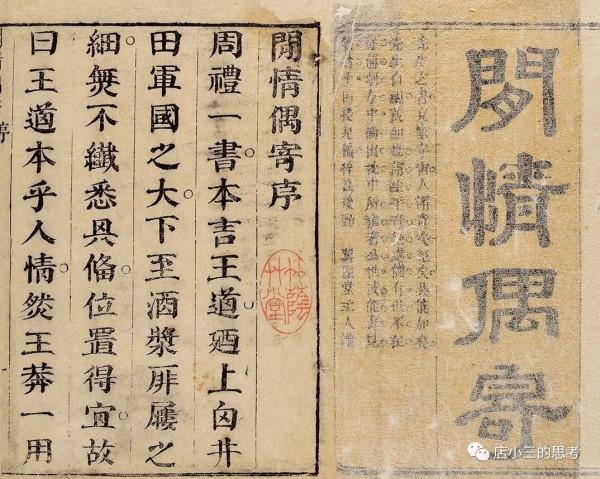

李漁(1611-1680),原名仙侶,字謫凡,號天徒,後改號笠翁,還常署名隨庵主人。經明清兩代,飽受戰亂之苦。中年家道中落,靠賣詩文和帶領家庭劇團到處演戲維持生計。一生著述頗豐,主要有《笠翁一家言全集》《閒情偶寄》《笠翁十種曲》《十二樓》《無聲戲》等。素有才子之譽,世稱“李十郎”。《閒情偶寄》共八個部分,其中《詞曲部》談論戲劇的結構、詞采、音律、賓白、科諢、格局;《演習部》談論選劇、變調、授曲、教白、脫套等內容,是中國歷史上第一部系統的戲劇理論著作,是中國戲劇美學史上的一部里程碑式的著作,因而李漁也被稱作為“東方的莎士比亞”。而《聲容部》《居室部》《器玩部》《飲饌部》《種植部》《頤養部》主要談娛樂養生之道和美化生活,論述服飾、修容、園林、建築、花卉、器玩、頤養、飲食等藝術和生活中的各種現象,並闡發了自己的主張,內容極為豐富,是中國第一部倡導休閒文化的專著。

首先,關於“旅遊”,李漁在“隨時即景就事行樂之法”一節中尤其強調“安步當車”的重要性。他說:“貴人之出,必乘車馬。逸則逸矣,然於造物賦形之義,略欠周全。有足而不用,與無足等耳,反不若安步當車之人,五官四體皆能適用。”即是說,有腿有腳而不行走這是違背造物的本真意義的做法,無異於殘廢之人。因此,日常生活也好,旅遊外出也罷,“使乘車策馬之人,能以步趨為樂,或經山水之勝,或逢花柳之妍,或遇戴笠之貧交,或見負薪之高士,欣然止馭,徒步為歡”,往往在徒步遊覽的過程中更能遇到新奇之事,更能體驗到不一樣的感受。有時安車而待步,有時安步以當車,其能用足也,又勝貧士一籌矣。其次,“旅遊”是苦還是快樂的事情呢?李漁在“道途行樂之法”一節中開宗明義即指出:“逆旅二字,足概遠行,旅境皆逆境也。然不受行路之苦,不知居家之樂,此等況味,正須一一嘗之。”也就是說,和居家閒適比較,旅遊、旅行當然是一件苦差事。然而,正是因為有這種比較與體會,更知道“家”的幸福,因為“不入其地,不睹其情,烏知生於東南,遊于都會,衣輕席曖,飯稻羹魚之足樂哉!”因而旅遊之苦和居家之樂每個人都需要體驗,缺一不可。

再其次,既然外出旅遊是一件苦差事,而人們又需要棄樂趨苦,外出旅行的原因何在呢?李漁認為,“向未離家,謬謂四方一致,其飲饌服飾皆同於我,及歷四方,知有大謬不然者。然止遊通邑大都,未至窮邊極塞,又謂遠近一理,不過稍變其制而已矣。及抵邊陲,始知地獄即在人間,羅剎原非異物,而今而後,方知人之異於禽獸者幾希,而近地之民,其去絕塞之民者,反有霄壤幽明之大異也。”也就是說,不離開家外出旅行,會錯誤地以為任何地方的衣食住行、風俗習慣都是一致的,旅遊到附近的其他地方,也不過以為稍微有些許差異,只有走到遠方,深入到偏僻之處才能發現人種不同,制度不同,生活習慣不同,文化習俗千差萬別。因此,儘管“未至還家,則終覺其苦”,但猶如前賢一般,“過一地,即覽一地之人情,經一方,則睹一方之勝概,而且食所未食,嘗所欲嘗”得以增長見識,豐富涵養,修身養性,這便是旅遊帶來的“人生最樂之事也”。當代社會,物質的進步與精神的頹廢困擾著人類社會,人口膨脹、交通擁堵、環境汙染、資源短缺、兩極分化、人際隔膜……人們試圖擺脫,渴望回到充滿和諧的理想狀態之中,旅行、旅遊、到旅居的演進便是這種自我救瀆的產物。因此,當代人渴望透過旅遊,在與“外部環境”溝通中,來一次審美迴歸與靈魂洗禮,給自己一個踹息、補血與復活的機會,以應對高速發展社會的節奏壓迫與人情疏離。面對這種巨大的精神需求與消費需要,我們需要一方面完善旅遊供給產品,讓逆旅舒適起來,既有新奇的體驗,更有家的溫暖;另一方面,更需要整合資源,挖掘潛力,讓旅遊產品更具文化性、故事性、趣味性和知識性,讓旅遊更能開闊視野,增長見識,更具“修心養性”之樂,這便是讀李漁《閒情偶寄》後最為強烈的感受。附《閒情偶寄》兩段原文隨時即景就事行樂之法:貴人之出,必乘車馬。逸則逸矣,然於造物賦形之義,略欠周全。有足而不用,與無足等耳,反不若安步當車之人,五官四體皆能適用。此貧士驕人語。乘車策馬,曳履搴裳,一般同是行人,止有動靜之別。使乘車策馬之人,能以步趨為樂,或經山水之勝,或逢花柳之妍,或遇戴笠之貧交,或見負薪之高士,欣然止馭,徒步為歡,有時安車而待步,有時安步以當車,其能用足也,又勝貧士一籌矣。至於貧士驕人。不在有足能行,而在緩急出門之可恃。事屬可緩,則以安步當車;如其急也,則以疾行當馬。有人亦出,無人亦出;結伴可行,無伴亦可行。不似富貴者候足於人,人或不來,則我不能即出,此則有足若無,大悖謬於造物賦形之義耳。興言及此,行殊可樂!道途行樂之法:“逆旅”二字,足概遠行,旅境皆逆境也。然不受行路之苦,不知居家之樂,此等況味,正須一一嘗之。予遊絕塞而歸,鄉人訊曰:“邊陲之遊樂乎?”曰:“樂。”有經其地而憚焉者曰:“地則不毛,人皆異類,睹沙場而氣索,聞鉦鼓而魂搖,何樂之有?”予曰:“向未離家,謬謂四方一致,其飲饌服飾皆同於我,及歷四方,知有大謬不然者。然止遊通邑大都,未至窮邊極塞,又謂遠近一理,不過稍變其制而已矣。及抵邊陲,始知地獄即在人間,羅剎原非異物,而今而後,方知人之異於禽獸者幾希,而近地之民,其去絕塞之民者,反有霄壤幽明之大異也。不入其地,不睹其情,烏知生於東南,遊于都會,衣輕席曖,飯稻羹魚之足樂哉!”此言出路之人,視居家之樂為樂也;然未至還家,則終覺其苦。又有視家為苦,借道途行樂之法,可以暫娛目前,不為風霜車馬所困者,又一方便法門也。向平欲俟婚嫁既畢,遨遊五嶽;李固與弟書,謂周觀天下,獨未見益州,似有遺憾;太史公因遊名山大川,得以史筆妙千古。是遊也者,男子生而欲得,不得即以為恨者也。有道之士,尚欲挾資裹糧,專行其志,而我以餬口資生之便,為益聞廣見之資,過一地,即覽一地之人情,經一方,則睹一方之勝概,而且食所未食,嘗所欲嘗,蓄所餘者而歸遺細君,似得五侯之鯖,以果一家之腹,是人生最樂之事也,奚事哭泣阮途,而為乘槎馭駿者所竊笑哉?