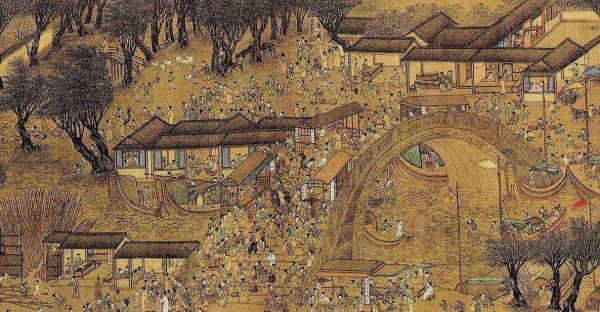

說起宋朝,不得不得提到幾個常見的詞,“積貧積弱、冗官、冗兵、冗費” 。這是後世史學家對南北宋最常見的評價。

“積貧”和“冗官、冗費”是政治經濟,暫且不表,今天重點來說說北宋的軍事實力,其中“積弱”形容的是北宋孱弱的軍事實力,而“冗兵”指的是龐大的兵士隊伍。一邊是龐大的軍隊,一邊卻是孱弱的戰鬥力,為什麼會有這種現象呢,從屍山血海中殺出重圍的宋朝,為何會在歷史上留下了與“強漢”相對應的“弱宋”之名?宋朝真的很弱嗎?

宋朝給人軍事弱的印象,主要是來自於宋朝的三大強敵,讓大宋吃盡苦頭的契丹,讓宋室南渡的女真,以及最後覆滅南宋的蒙古,當然在這之外,還有時不時冒出來給大宋放血的西夏,對,就是虛竹的夢姑所在的國家。

根據《續資治通鑑長篇》259卷記載,宋朝與契丹打81場戰爭,竟然只贏了1場。

例如公元979年,宋太宗親征遼國,兩軍戰於高梁河,宋軍大敗;

公元986年,宋太宗又派軍北伐,結果在歧溝關大敗而退;

公元1041年,西夏大軍南下攻宋,宋軍於好水川遭遇埋伏,結果幾乎全軍覆沒;

公元1081年,西夏內亂,宋神宗發動五路大軍,結果被西夏用騎兵抄劫糧草並水淹宋軍,大宋20多萬士兵陣亡。

公元1115年,女真崛起,宋廷派使節自山東泛海赴金,簽訂了共同滅遼的軍事合作盟約, 但結果就是金國連戰連勝,宋軍屢戰屢敗,雖然最終遼國被滅,但金國也看破了宋軍的弱小。

1126年,北宋便在朝政敗壞,國力和軍力不振的情況下,遭強大的金兵攻克其首都汴京及中原一帶的領土,釀成靖康之變,立國167年的北宋滅亡。

多年以後,宋軍又被蒙古軍吊打,僅僅牙山一戰,宋軍20多萬人,就慘敗於蒙古2萬人,從此宋朝的歷史就此結束了。

1、“積弱”由“杯酒釋兵權”始

大宋的“積弱”,追溯源頭我們看到了杯酒釋兵權,“兵驕則逐帥,帥強則叛上”,這種軍事政變在唐末五代十國時期時常發生著。趙匡胤本人就是透過“陳橋兵變”、“黃袍加身”開創了趙家天下。正因如此,在北宋建立之初,那些手握重兵的武將們成為了趙匡胤的心腹之患,而且終其一生,趙匡胤對武將都有著深深的戒備,畢竟自己都是武將出身,也沒有人比他更懂武將了。

他曾對趙普說過:“朕令選儒臣幹事者百餘,分治大藩,縱皆貪濁,亦未及武臣一人。”意思是選派一百來個文官去擔任地方大吏,哪怕他們全部變成貪官汙吏,也比不上一個武將可能帶來的危害。

在趙普的幾次三番的建議下,趙匡胤下定決心收回兵權,他用了一招“杯酒釋兵權”成功地讓那些手握重兵的節度使回鄉做了富家翁,而那些次一級的軍官則用一些資望較淺容易駕馭的人物充任。

為了進一步防止出現唐末藩鎮割據的重演,趙匡胤開始著手軍事制度的改革,開創了特有的

“更戍法”,按照“更戍法”的規定將士需常加以易置和調換,如此一來便可以做到“將不知兵,兵不知將”,藉以防範士兵和將領之間發生深厚的關係。

這樣雖然徹底了消除唐末五代軍事將領以武力稱雄一方,威脅到朝廷的隱患。但也造成了將領們尤其是主將並不熟悉所率領各部隊的特性與戰鬥力,對下屬部隊亦無威嚴可信,極大地影響了戰鬥力。

2、“以文馭武”終致覆滅之憾

趙匡胤陸續收回了兵權,制定了“更戍法”,到他弟弟那裡,則開始把以文馭武發揚光大了。

北宋蔡襄在《端明集》卷22《國論要目》中說:“今世用人,大率以文詞進,大臣,文士也;近侍之臣,文士也;錢穀之司,文士也;邊防大帥,文士也;天下轉運使,文士也。雖有武臣,蓋僅有也。”

連邊防大帥都由文官擔任,可見,武官已經屈居於文官之下。據史料記載。北宋一共有73位樞密院正職,其中由文官擔任的,就佔了四分之三。就連在“樞密院”和三衙等掌管全國的禁軍和廂軍的機構漸漸被文官掌握,武官相對低位低下。

狄青在定州做副總管時,有次韓琦要殺狄青的舊部焦用,他立在階下為焦用求情說:“焦用有軍功,好兒。

”韓琦說:“東華門外以狀元唱出者乃好兒,此豈得為好兒耶!”就在他面前把焦用殺了。

到後來,狄青憑著赫赫戰功坐上了樞密使的位置,得到了士兵和百姓的擁戴。朝臣們紛紛上書,要求罷免他,其中出力最大的是清廉正直的歐陽修,他要求仁宗“戒前世禍亂之跡”,“銷禍於未萌,轉禍而為福”。儘管狄青在樞密院謹言慎行,謙恭忍讓,但在強大的輿論攻勢下,疑心頗重的當政者還是拋棄了他,將他發配到陳州當地方官,不過半年他就鬱鬱而終。

軍官所受到的待遇都是如此刻薄,就更別提軍士了,宋朝沿襲五代的制度,會在士兵臉上刺字,並且形成了“好鐵不打,釘好男不當兵”的輿論,凡是當兵的都是最低賤的人,因而有了賊配軍的說法。由此引起整個社會風氣重文輕武,普通百姓階層不願當兵。隨著武人地位的急速跌落,宋軍的戰鬥力自然也極大地弱化,成為北宋王朝長期被動挨打的重要原因之一。

3、“冗兵”中的禁軍和廂兵

冗兵之象應由宋代計程車兵分類說起。宋代計程車兵可主要分為兩類:禁軍和廂軍。士兵服役從中

央到地方有不同的職責和管理。禁軍就是宋朝的正規軍隊,負責守衛京師,征戰屯戍。而廂軍則是負責勞役。

由於天災人禍,經常會導致流民的誕生,如果無法妥善處理很容易激起民變。“可以利百代者,惟養兵也。 方凶年饑歲,有叛民而無叛兵:不幸樂歲生變,則有叛兵而無叛民’’。所以編列流民入廂就是常用的手段。

大宋會將流民當中,身體強壯的人吸納進廂軍部隊,以減少這部分人造反的可能性。而流民當中有手藝的人,比如泥瓦工,木匠之類的,也會通通吸納進去,就近安置。這些因素會造成廂軍數量極其龐大,而戰鬥力卻很是差勁。宋朝的廂兵從事各種勞役,諸如修建﹑運輸﹑郵傳等等,勞役極其沉重,軍俸卻很微薄,死亡和逃亡現象嚴重。

在《水滸傳》當中,宋江等梁山好漢,最終接受招安,北宋賜給這些頭領的軍事職務,也都是廂軍的編制。這些對於維護北宋民間穩定,延續王朝統治具有一定的積極意義。

不過宋英宗治平元年(公元1064年),據主管財政的三司使蔡襄說,宋朝有禁兵為六十九萬三千三百三十九人,廂兵為四十八萬八千一百九十主人,共計一百十八萬一千五百三十二人。沒有戰鬥力的廂軍數量幾乎佔到全部軍隊的一半,所以也不難理解,擁有百多萬軍隊的大宋,為何戰鬥力不高了。而且“冗兵”必然帶來“冗費”的問題,最高峰時期,宋朝用來養兵的費用,竟達全國財政收入總數的十分之七八,也間接拖垮了宋朝。

不過話又說回來,宋朝的弱也是相對的,放在整個世界來看,其戰鬥力也是名列前茅,大宋的幾個對手,都不是簡單地“番邦”或者單純的遊牧民族,而是體制完備的國家政權。而且宋對西夏有幾次慘敗,但戰略上始終壓制西夏。後來河湟開邊後,對西夏取得全面戰略優勢,差點就把西夏滅國了。而且蒙古軍隊幾年之內就用12萬人殲滅了歐洲60萬軍隊,可是南宋軍隊卻硬扛了40年之久,足以證明宋軍比歐洲軍隊強悍。

宋朝對武人的壓制,雖然在內部確實實現了君權的穩定,很少有謀權簒位的情況出現,然而在對外戰爭中,卻長期處於“師惟不出,出則喪敗,寇惟不來,來必得志”的局面。

最終導致了讓整個北宋蒙羞的靖康之變,以及讓南宋王朝繁華落盡,十萬人悲愴投海的崖山之戰。