不行,我得在觀影記憶消失前趕緊寫下影評…

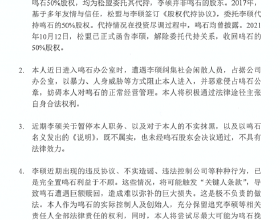

由泰國著名獨立電影導演阿彼察邦·韋拉斯哈古(Apichatpong Weerasethakul)執導的《記憶》獲得了最新一屆戛納電影節的評審團獎。並以0.1分之差僅次於濱口龍介的《駕駛我的車》位居國際影評人場刊第二名。作為戛納的寵兒,阿彼察邦曾於2010年憑藉《能召回前世的布米叔叔》榮獲金棕櫚大獎。

電影《記憶》講述一位旅居哥倫比亞的歐洲人傑西卡·霍蘭德(蒂爾達·斯文頓 Tilda Swinton 飾),因為進來總是聽到莫名的巨響,於是她試圖去找尋幻聽的根源,並由此開啟了一場由幻想、偶遇與重逢組成的,與記憶和歷史產生迴響的旅程。

據說,記憶與幻覺經常被混淆的原因是它們同屬人腦的某一功能區。

黃粱一夢,還是現實之殤?

影片開頭便是傑西卡被一聲突如其來的巨響所驚醒,她悵然若失地環顧四周,這個只有她自己和觀眾能聽到的奇異聲響悄然侵入她的生活,作為線索串起全片鬆散零落、語焉不詳的敘事。

我們經常跟隨她的視角,目睹各種奇遇:那個衣著體面的傢伙,在過斑馬線時突然臥倒,隨後慌忙起身,像被什麼東西追趕似的倉皇逃竄——傑西卡神情呆滯地看完這一幕。鬧市籠罩在夜幕下,一條狗漫不經心地逡巡在身後,像是在跟蹤她。她警覺到異樣,便在街邊小公園的露臺停下歇息,狐疑地觀察它,那狗卻閒庭信步地慢悠悠走開。她的經常走神、笨拙,迷茫闖入陌生的空間,彷彿置身於素未謀面的人群中,觀看他人陶醉於手頭的工作,便能旁證自我的存在。

幻覺症患者踏上尋找記憶的旅程

電影的主角傑西卡,總是躑躅迷失於此類場景,不是在美術館燈光將熄時停駐,就是徘徊在午後空蕩蕩的幽暗樓道。她擔任著影片中原客體,她不是敘事,不是縫合,沒有效用,沒有目的。可她又無處不在、固若金湯,是侵入電影軀體的“不死傷口”。導演拼湊眾多南美大陸的陌生元素,熙攘街道、藝術畫作與熱帶雨林等,構築一座他本人面臨時也若有所思的迷宮。

那聲迷之巨響——“如混凝土球掉入金屬井裡,被海水包圍”——傑西卡是這樣向錄音師描述它,經過兩人的反覆除錯,終於模擬出了這個聲音的樣態。而這位在眾人眼中並不存在的錄音師後來的離奇失蹤,以及他的真實身份、是否確有此人?導演自始至終也沒有揭露謎底。至此,傑西卡終於踏上尋找聲音來源的旅程。

每個人來到這世上,離開時都會帶走一些東西。記憶與秘密,由於其純私人、純主觀的屬性,是一去不復還的視覺、聽覺、味覺與觸覺乃至想象等的綜合體驗。好比有人說:什麼?現在是2022年?你告訴我,難道2020年跳過2021年,直接來到了2022年嗎?因為疫情的出現,使得2020年被拉扯得特別漫長,2021年便顯得轉瞬即逝。至於2022,它的未知帶來一連串有關疫情記憶的回溯性焦慮,所以它變得不真實且令人不安。

漁人的房間,飛遠的龐然巨物,遠山暮靄的悶雷

在蔥蘢的叢林深處,水流潺潺聲摻雜著各種蟲鳴鳥啼。這裡住著一位從未踏足過外部世界的漁夫,當傑西卡對此表示遺憾時,他卻泰然處之,好整以暇地一邊處理生魚,一邊向她娓娓道來,他說:我們不做夢。在傑西卡的疑惑下,漁夫向她展示特殊的睡眠能力。於是,她端詳著睡去的漁夫,任由螞蟻在他身上攀爬。此時,溪流是溪流,蟲鳴是蟲鳴,鳥叫是鳥叫,枝繁葉茂,茂林修竹,它們只是存在著,並不等待任何人的甦醒。

傑西卡來到漁夫的房間,正如那個錄音室,雙方又在此進行一番關於記憶與聲音的探索。只不過,之前是在時尚科技的現代化音棚,現在是在樸素原始的老舊村屋。漁夫說:你變成了讀取我記憶的天線。傑西卡恍然覺悟自己身不在此,與漁夫面對面的只是一個幻象,一面深窺記憶的鏡子,一盞永不發光的黑燈。她解脫般放聲大哭。

兩人握住手的瞬間,對話戛然而止,一系列記憶裡的聲音作為線索,不斷提示著往事的種種:雨滴、風吹、爭吵、海浪、鄉音、孩童、炊事...突然,那個混凝土球的聲音轟然響起,打破了沉浸往昔歲月的回憶,時光化作灑滿一地的玻璃碎渣。她不得不看向窗外,又有什麼吸引她的注意力。

記憶——這個蟄伏於熱帶雨林深處的龐然巨物,彷彿天外來客,已在此沉睡不知多久。在最後的金屬球聲中,終於咻然飛遠了。原來,它才是聲源。傍晚時分,遠空傳來轟隆隆的悶雷聲。在一組含糊不清的畫面中,影片結束,大雨終於在黑幕中落下。

最後的這組畫面,眾人的背影,有專注、有茫然、有篤定...情緒迷離,美得難以言喻,話不多說,去看原片感受吧!