大概是前兩三年的時候吧,有段時間對德國Zeiss公司的摺疊機突然有了興趣。我這人屬於性子比較急的那種人,所以一旦有了興趣就會風風火火地買一些。今天這臺Zeiss Ikon Super Ikonta 530/15就是在那段時間買到的,不過到手後好像興趣也不大了,因此也就將其放置在床底了。

半個月前,翻找一臺Kenko KF單反的時候,無意中看到了這臺Zeiss 530/15,所以就讓其“重見天日”,也就有了今天這篇拙文。

這款生產於1934-1938年的Super Ikonta 530/15摺疊機有兩個比較顯著的特點,一是配裝了黃斑對焦測距功能,二是使用了目前已經很難看到的616膠捲。此外,我這臺相機的前一任(或者更準確地說,前某任)主人,有一個很簡單的方法,讓該機可以使用現在還能買得到的120膠捲進行拍照。

具體什麼方法,請容許我先在這裡賣個關子。

說到德國Zeiss公司,大家應該都不會陌生了,我相信不知道Zeiss這個品牌的,應該都不好意思說自己是玩攝影的。雖然Zeiss這個品牌舉世聞名,但相對於其他德國相機品牌,例如福倫達Voigtländer而言,其歷史其實並不能算悠久,因為Zeiss Ikon公司是在1926年才成立的。當時德國四家相機制造廠,Contessa-Nettel、Ernemann、 Goerz和Ica合併成立了Zeiss Ikon。而這合併組成Zeiss Ikon的四家公司,則分別成立於1919、1889、1888和1909年。

Ikonta是德國Zeiss公司於1929年推出的一系列高階中畫幅摺疊相機,當然這個高階是同Zeiss本身的Nettar系列相對而言的。不過就我手中的Zeiss Ikonta和Nettar系列相機相比較而言,並非所有的Ikonta機型的效能都要優於Nettar。換言之,Nettar系列中的頂級產品,其所有的鏡頭和快門系統,其技術指標會大大優於Ikonta系列中的低端產品。

Ikonta系列剛剛問世的時候,共有四個型號A、B、C、D,其中A、B、C使用的都是120膠捲,分別拍攝6X4.5、6X6和6X9釐米的畫幅。而D型則比較特殊,其使用的是116或者616膠捲,拍攝6.5X11釐米畫幅的底片。116和616膠捲的膠片寬度是7釐米左右,比120膠捲略大。這A、B、C、D四個型號,同時也用數字進行型號的標識,分別對應的是520、520/16、520/2和520/15。

我看到的資料稱,Super Ikonta是在Ikonta的基礎上增加了可以聯動的黃斑對焦功能發展而來的,型號也開始使用530作為字首。而我今天介紹的這款Super Ikonta 530/15就是在520/15的基礎上,增加了黃斑對焦功能而來的。

這款530/15的鏡頭座上方設計了一個可以翻轉的類似於支架的東西,也就是下圖1中藍框內那個頂部帶有圓形玻璃孔的部件。圖2是這個支架處於反轉起來、或者更簡單地說是處於開啟位置的狀態,圖1則是處於摺疊狀態的樣子。只有在圖1狀態時,相機的鏡頭和皮腔才能摺疊並收回到相機內。

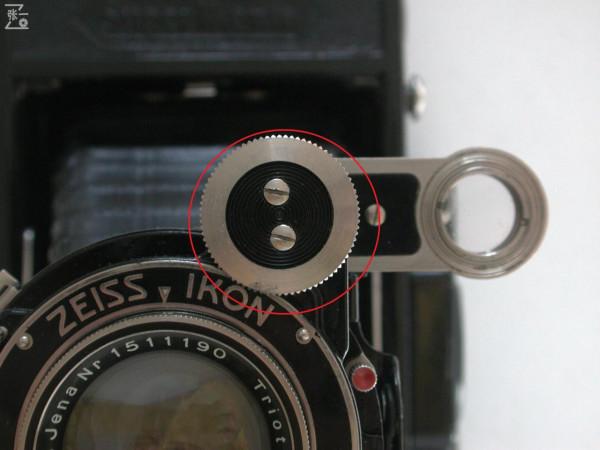

在上述支架開啟後,轉動上圖2紅圈內的那個調焦輪,調焦輪會透過齒輪傳動的方式帶動鏡頭的前部轉動,從而實現調焦的目的。

在調焦輪轉動帶動鏡頭對焦的同時,支架頂部的圓形玻璃圈也會隨著調焦輪的轉動而轉動(應該也是齒輪傳動),其結果就是透過相機背部取景器中看到的黃斑內拍攝物件會有重合(合焦)和分開(未合焦)的情況,從而最終實現聯動的黃斑測距功能。

黃斑測距在後來的旁軸相機中算是一種標配了,但是在上個世紀30年代絕對應該是屬於“高科技”之一了。特別是Zeiss Super Ikonta的系列的黃斑對焦測距還是“隔空”完成的。所以我每次把玩這臺相機時,看到鏡頭隨著調焦輪的轉動而轉動時,總是有種愛不釋手的感覺。

其實聯動的黃斑測距說起來聽著有些複雜,但操作起來非常簡單,攝影者只需看著黃斑轉動調焦輪即可,因為上述這些文字描述是在同一時間完成的。

我在之前的文章中已經多次介紹過了判斷一款旁軸相機(摺疊皮腔機也可以算是旁軸取景相機的一種)是否有測距功能的簡單辦法,那就是看該機的前面板上有幾個視窗。一個視窗的肯定沒有測距功能,兩個視窗基本上就是有測距功能的了。因為黃斑測距功能的工作原理,要求至少有兩個窗口才能實現和完成。

當然除了黃斑對焦之外,這款530/15在相機頂部也還是保留了一個可摺疊的的簡易取景器的,以方便使用者在某些情況下使用。

Zeiss的系列摺疊機,無論是Ikonata,還是Nettar系列,其型號的最後一個數字,實際上是代表了不同的膠捲型別的。例如524/2和519/2,最後的“2”代表使用的是120型膠捲拍攝6X9釐米的畫幅;517/16或者530/16型號中的“16”則代表的是使用120膠捲拍攝6X4.5釐米畫幅的底片。而“15”代表使用116膠捲拍攝6.5X11釐米的底片,“17”表示使用122膠捲拍攝8X10.5釐米畫幅;“18”說明是使用127膠捲拍攝3X4釐米畫幅。

還有個相對少見的“14”,例如520/14,則表示使用的是129膠捲,拍攝8張8x5釐米畫幅的底片。至於其他數字如“1”、“7”等則表示是使用散頁片的幹板機了。當然這只是我透過經眼和經手過的一些Zeiss摺疊機進行的總結,可能有不完全準確的地方。如有謬誤,還請各位指正,謝謝!

前面已經介紹過了,這款Super Ikonta 530/15使用的是616膠捲。616膠捲由美國Kodak公司於1932年推出,拍攝的底片尺寸為11x6.5釐米。616膠捲是在縮小了同為柯達公司在1899年推出的116膠捲的片軸而推出的,而到了1984年,Kodak公司同時停止了這兩種膠捲的生產。

因為我手裡有不少老相機,所以也有一些老膠捲,都是隨著這些老相機一起到手的。下面兩張圖是幾種膠捲的對比圖,圖1按照從左到右分別是116膠捲、116片軸、616片軸、120膠捲、120片軸和135膠捲;圖2則是這幾樣東西的俯檢視,供大家參考。

我這臺530/15到手的時候,片倉裡是有膠捲的,但並不是我預計中的616膠捲,而是120膠捲。實話實說,我開始是有些失望的,120膠捲的收藏價值肯定不如616膠捲啊!不過再細細一看,又有些喜出望外的感覺:在該機的空120片軸和120膠捲兩側,各有兩個金屬的附件。這就意味著,我可以用普通的120膠捲裝在這臺530/15相機上去拍攝6x11釐米畫幅的底片了!6x11比常見的大八張之6x9還要長2釐米,可以算作“偽寬幅”了吧。

雖然我已經很多年不用膠片拍照了,一方面是膠片處理起來相對麻煩,另一方面是我的攝影水平實在拿不出手(收藏相機和拍照原本就是兩個不同的範疇)。不過我想我應該會拿這個能夠拍攝6x11畫幅的機器去拍一卷看看,哪位北京的同好有興趣可以約著同去,不過120膠捲請您自備。

這款530/15的機背上有兩個用於計數的紅窗,這也就意味著該機可以拍攝兩種畫幅的底片。果不其然,在片倉內部有一個Zeiss原裝遮幅擋片。按照上面的尺寸,除了11x6.5釐米的畫幅外,在使用擋片的情況下,該機還可以拍攝6x5釐米的畫幅。

我手裡這臺Super Ikonta 530/15配裝的為一枚三組三片的Triotar 120/4.5鏡頭和Kilo快門系統。光圈為F4.5至F32共7檔,快門速度相對簡單一些,只有1/5-100秒,外加B門和T門。除了Triotar鏡頭外,該機也有Tessar鏡頭和Compur快門系統的組合機型。

雖然快門簡單了一下,該機該有的功能都還是齊全的,例如自拍功能。我手裡這臺Super Ikonta 530/15的自拍上弦扳手,在鏡頭的兩側,就是下圖1中3點和9點位置的那兩個帶紅點的扳手,經過實測扳動兩側的任何一個都可以給自拍上弦。Kilo快門系統無需給快門上弦,即可直接扳動快門按鈕(下圖3綠圈內)即可釋放快門進行拍攝。快門無需上弦的設計,還有另外一個潛在的好處,那就是可以很簡單地進行二次或者多次曝光。

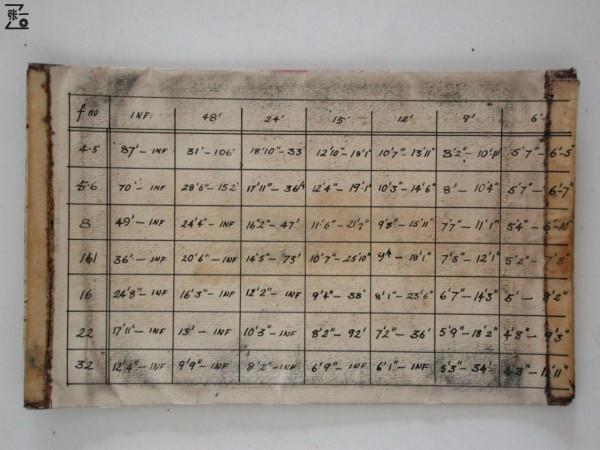

該機的前某任主人應該是沒少拿這臺機器去拍照,因為在該機的原裝說明書中,我發現了一張手寫的拍照引數表。從隨機所帶的120片軸和非原裝皮套的產地都是英格蘭(England)來看,最後一個使用該機的人應該是在英國的。

這款Super Ikonta 530/15摺疊皮腔照相機,是我在2019年1月從eBay上一個英國賣家那裡買來的,到手的價格為77英鎊。

作者:張一