24歲的尾聲,“肺癌”這兩個字突然闖進了我的生活。

作為一個年紀輕輕的“資深病號”外加果殼病人的忠實讀者,雖說這個念頭可能有點不合時宜,但我當時的確這麼想了——“也許可以投稿了”(逃)。

“有家屬在嗎?”

故事要從2021年8月說起,我帶學生集訓風風火火忙了一個月,月末的時候有點體力不支。伴隨著劇烈的頭疼以及上氣不接下氣的狀態,我又雙叒叕到急診報道了(腦袋曾經受過傷,2020年初動過手術,還有支氣管哮喘)。當時我絲毫沒有慌張,只是想著第二天沒法幹活需要病假條,所以還是得去一趟醫院。

除了常規的一些檢查外,急診醫生結合我的病史讓我照了頭顱和肺部CT。可能因為頭顱CT看著不太好,醫生很著急地跟我說,“肺部的問題你先別管,趕緊先去之前做手術的醫院看神外急診”。事實證明腦袋的確舊傷復發,不過還在可控範圍內,在醫院待了兩三天就解決問題了。滿血復活回到工作崗位,我也把急診那天做的其他檢查忘得一乾二淨了。

直到9月上旬去複診哮喘,經呼吸科醫生的提醒我才想起那個肺部CT。“對比去年的CT,你這個看上去……有家屬在嗎?”醫生突然眉頭一皺,“讓胸外科會診一下吧,你去隔壁診室等”。有點不妙啊……胸外科的醫生來看了片子,也問:“有家屬在嗎?”在我給了否定回答後,對方欲言又止,於是我認真地告訴醫生有啥直接說,都是成年人了,沒事。

“你這個結節很可能是不好的東西,看CT去年就有了,病歷記錄當時按炎症處理過,但一年多沒消失還稍微增大了點,而且還是多發的,你看這還有血管穿過”,醫生對著片子具體介紹著,最後總結,“基本上不太可能是炎症或者良性的,去找胸科醫院的專家再看下吧,不過也別太擔心,就算不好一般來說應該也是比較早期的,手術切除就行”。然後給了我一張專家的名片,說可以幫忙轉診。

“去的時候記得帶上家屬哈”,胸外科的醫生熱心提醒我。我接著問:“一個人去不給看嘛?”醫生也認真地回答了:“這倒不是,我就是怕專家說話比較直接,你受不了。”

出診室的一剎那,我心裡其實已經有了模模糊糊的答案。肺上長了東西,醫生們那麼小心翼翼的態度,大機率會和惡性病變掛上關係。然而比起電視劇情節裡的猶如晴天霹靂,當時我非常冷靜,唯獨在想的事是,真要做手術的話,我還得請挺久的病假,11月我還要帶學生打比賽呢……

我決定好好面對這件事,於是去找了醫生推薦的胸科醫院專家,專家聽我說了情況後說:“你的片子我已經看過了,你這個情況一般來說是不好的,基本上就是早期肺癌,不過不用擔心,手術應該可以治好的。你可以看下這篇科普文章。”

那一瞬間明白了之前胸外科醫生說的,專家真的很直接。我自己也不算太擔心,但心裡多少是有點混亂的。

打開了話匣子

感覺輕鬆不少

至此,這件事我還沒和除了醫生以外的任何人交流過,一直是在一個人面對。

第一次說出來的契機,是一位共事的老師問起我身體情況(之前有請病假嘛),我一開始想糊弄過去,但覺得不太好,再加上自己也希望找個機會說出來,於是就把當時能確定的情況簡單說了下。“你別一個人扛著,這樣壓力很大的,坦誠地說出來就很好啊,大家都能幫你”, 那位老師當時真的暖到我了,也因為這個溫暖的開頭,那個晚上我打開了話匣子,突然感覺輕鬆了不少。

然而到了最親近的人面前,這件事依舊不是那麼容易開口,畢竟親密意味著這件事可能會給對方帶來更大的壓力。當時我物件還有2個月博士畢業答辯,一週大概能見一次面,其他時候一般晚上打個電話。那幾天的電話裡我常常是話到了嘴邊不知道怎麼說,不過最後還是說了。“我之前就說讓你去醫院看,天天這疼那疼的早該去看了”“不是我說你,你早該多注意注意身體了”,接下來的電話裡,每天都是各種語氣著急的“責備”。當時我一直回覆著不要緊,其實心情還挺複雜的。

終於到了見面的日子,進門後他徑直走到我身邊坐下,認識這麼久我第一次見到他眼眶紅了,“為什麼這事會輪到你頭上”,他一把抱住了我,“我查過了,你這個做手術能治好的,都會好的”。

相擁而泣的那一刻,突然理解了他之前的那些“責備”,也突然理解了一直剋制著“輕描淡寫”這一切的自己。面對未知的困難,也許大家都想著用理性武裝自己,努力隱藏脆弱的一面以專注於解決問題,但實際上卻常常是那些最樸素的真情流露“治癒”著我們。

“需要做決策時,

總不能把你從術中叫醒吧?”

接下來的一段日子裡,我再去找了不同的醫生,給出的結果都差不多,手術的事就提上了日程。

11月底,我帶學生打完比賽,忙完了手頭所有的事,剛好我物件也順利完成了他的博士畢業論文答辯,就這樣我又開啟了熟悉的住院模式。疫情期間醫院住院部封閉管理,陪護家屬進入病區後原則上就不能離開了。考慮到這架勢,我先一個人住院了。

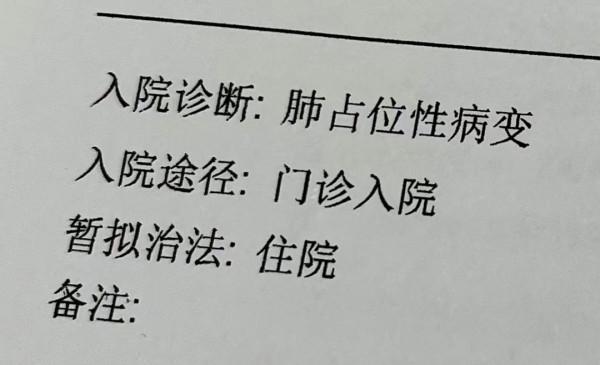

入院通知單 | 作者供圖

手術前的兩天在做各種常規檢查,實在是很無聊,我就改學生的論文、材料之類的,順便還培養了新愛好——拍病房窗外的景色。從日出到日落真的好美,有時也會看到很有意思的情景,比如突然飛來的不是小鳥而是一隻口罩(病房可在18樓啊)。這一切也算是突然慢下來的節奏裡的新收穫吧。

病房窗外的日出與日落 | 作者供圖

我的手術被安排在中午左右,前一天晚上就禁食禁水了,一早起床聞到走廊裡的早餐飄香,還是很饞的。

這天上午有件重要的事——術前的談話和簽字。其實最初我想過自己籤,我也是見過大場面的人,不至於被那些條條框框嚇到。“總得有人籤委託書的,你躺手術檯上的時候,要是需要做什麼決策總不能把你叫醒吧。”住院前醫生就駁回了我這個“天真的想法”。

術前醫生耐心地解釋了手術相關的很多具體問題,比如說我的情況是多發的,但考慮位置比較分散,所以不出意外只切除高度懷疑惡性腫瘤的兩個結節所在的肺段,分別是右肺中葉外側段和下葉後基底段。術前需要做穿刺定位,手術使用胸腔鏡相比傳統手術算是微創,術後恢復會快些,但因為會留引流管還是會疼痛,不過即便疼痛術後也要多活動,多咳嗽、多吹氣球……當然除了細心的解釋,也有著一大堆的風險列在下邊,看著我物件一頁頁認真閱讀後鄭重地簽下名字,突然覺得也真是難為他了。

一針下去

整個右邊上半身都疼

做穿刺定位時,醫生讓我躺下不要動,然後我就開始在CT機裡進進出出。找準位置後,醫生開始處理第一個結節,打麻藥的時候我覺得還好,鬆了一口氣,畢竟我不多的解剖知識儲備告訴我,肺本身沒有神經。

然而,醫生穿刺前特地提醒:“你這兩個結節穿刺會痛的,一定忍住不要動。”一針下去,我感覺整個右邊上半身都疼,那種一下放射出去的疼。定完以後醫生還要再看位置有沒有定準,前前後後紮了3次終於搞定,那時的我已經出了一身汗。“小姑娘挺堅強啊,別的年輕患者早就哇哇叫了。”在穿刺兩個結節的間隙,醫生和我閒聊起來。“我以前做過腰穿,也疼,能忍。”沒想到,穿刺第二個結節時更刺激,從後背一下放射到腹部的疼痛讓我沒忍住叫出了聲,叫完我就後悔了,因為動了又要重新穿。一波三折最後終於搞定。

回到病房以後,我穿刺的地方越來越疼。物件為了轉移我的注意力,有一搭沒一語地閒扯,終於輪到我手術,躺上平車的那一刻我感覺要解放了。

進了手術室在走廊裡等,這時一個醫生過來問我術後是否需要鎮痛泵,是自費的,說家屬讓我自己拿主意。因為以前做手術麻醉反應挺大的,於是我問:“用這個會吐嗎?之前我做過手術也沒用,忍忍也就過來了。”醫生問我之前做的什麼手術,我指了指腦袋和腰,“這不一樣的,肺要用來呼吸,傷口會跟著動的”,醫生讓我想清楚。仔細一想也是,術後還要咳嗽要活動,大不了到時候吐得厲害再撤了,於是我決定還是用。

終於上手術檯時,因為之前定位針實在疼,我的病號服已經被汗水浸透了,醫生們要把我從平車轉移到手術檯上的時候,我還打趣說:“我身上都溼透了,你們真是不容易還要黏一手汗。”“別說你渾身是汗,給你穿刺的醫生也渾身是汗啊,上了麻醉就不痛了,最後再堅持下。”接著,麻醉似乎起效了,等我再醒來的時候手術已經做完了。

醫生拔出25釐米長的管子

怪不得這幾天這麼痛

剛醒的時候喉嚨插著管子感覺有些痛,我不受控制地搖著頭,也不知過了多久醫生把管子拔掉了,那個時候我已經清醒了不少,開始感覺右邊上半身隱隱作痛,然後就被推回了病房。

回到病房後痛感越來越強烈,畢竟之前也做過手術,感覺麻醉還沒完全過且還有鎮痛泵,痛到這個程度有點超出我意料啊。我開始嚷嚷:“醫生,是不是鎮痛泵沒開啊?”物件一直告訴我已經開了,然而我偏不信邪,繼續問護士,得到的也是肯定回覆。

可能是我最近日子過太好,所以太矯情了?心裡閃過這樣的想法,於是開始“忍者模式”。然而,隨著意識不斷清醒以及夜幕降臨,疼痛感愈發強烈,按下鎮痛泵的按鈕沒有明顯減輕疼痛,只帶來了噁心眩暈的感覺。“沒事,術後第一夜都難受的,熬過去就好了”,我心裡安慰著自己,終於熬到了天亮。

睡不著的夜裡隨手拍的引流管 | 作者供圖

天亮後的第二天,疼痛並沒有好轉,而且我昏昏沉沉,噁心到飯也吃不下,更別說做那些術後康復訓練了。於是我要求撤掉了鎮痛泵,之後沒那麼迷糊也吃得下飯了,但隨之而來的是更加劇烈的疼痛。不過就算疼也得堅持活動啊,吹氣球和咳嗽還是安排上了。不得不說,這真是“會呼吸的痛”啊,尤其是留置引流管的地方。

吹氣球訓練用的氣球 | 作者供圖

第二個夜晚一樣難熬,不過好歹我能睡著了。第三天一大早,醫生鼓勵我下地多走走。在護工阿姨的協助下(我物件已被趕回家澆花、洗衣服),下地走這一過程還算順利,能自己上廁所真是太快樂了。堅持不懈地努力咳嗽也有了成效,好耶!

然而這一天疼痛也愈發劇烈,醫生說是因為肺在不斷復張可能會頂到管子,即便疼痛也要堅持活動。於是那天我從病區的這頭走到那頭,一圈又一圈,雖說辛苦卻成就感滿滿。

下地走路的我 | 作者供圖

第一次仔細觀察引流裝置 | 作者供圖

不過,術後第三個夜晚更難熬了。半夜護士查房,看到我總是僵著一個姿勢,為預防壓瘡幫我翻身。結果翻到右側沒一會兒,疼痛不斷加碼,我沒忍住叫了出來。但想到其他病友也要休息,內心吐槽自己會不會有點誇張了,於是用土方法——把手指塞嘴裡咬著。不一會痛得汗浸溼了衣服,我還是按下了呼叫鈴,打了止痛針才稍微緩解了點,勉強入睡了。

終於,艱難的第三夜過後,我迎來了拔管的日子。醫生讓我深吸一口氣屏住,很快就拔完了。和之前的疼痛相比,拔管竟然一點也不疼。然後醫生讓我再次深吸屏氣,貌似是處理傷口,這回感覺有點小疼,但和之前“會呼吸的痛”相比輕了不止一個量級。“這根管子在胸腔裡可有25釐米長啊”,聽著醫生的感嘆,再看著盤子裡拔出來的管子那麼長一段,突然覺得這幾天真不是自己矯情了。

我的“復健計劃”上線了

拔管後觀察了下,醫生讓我當天下午出院了,後續隔天去醫院換藥就行。能回家真是太好了,看到陽臺上花花草草依舊茁壯成長,真是妙不可言。

給大家看看值得發一條朋友圈的花花草草 | 作者供圖

而當劇烈到無法描述的疼痛褪去,一般意義上的“很疼”也就此上線。我右手臂的活動範圍明顯受了限制,也一直有咳嗽和胸悶。不過回到家中,可以做的事兒比之前在醫院可多不少。牢記醫生多活動的叮囑,我的“復健計劃”上線了。

首先是針對手臂的,打字和寫字、給花草澆水、練電子琴……截至完稿時,右手臂雖抬高還會有點疼,但至少已經抬得起來,而且也已經勉強可以拉小提琴了。

而針對肺功能的康復目前主要是散步,除了特別不舒服的時候,我幾乎每天都會去家附近的公園散步。我物件感嘆:“感覺這是和你提前步入老年生活啊。”不咳嗽的時候,我也會嘗試唱歌,目前堅持唱完整首還有難度,但能連貫唱幾句也算是很大的進步了。

術後半個月第一次複查時,醫生說傷口恢復得還可以,胸片上能看到胸腔積液,但繼續鍛鍊會吸收的。那天我也拿到了病理報告,兩個結節都是微浸潤腺癌,雖說是惡性的但畢竟早期,切除後暫時不需要其他治療,也算是好訊息啦。

複查時在醫院隨手拍的銀杏,真的好美啊 | 作者供圖

日子過得飛快,不知不覺術後快倆月了,我現在仍在穩步康復中,最近也返回工作崗位了。我還迎來了另一個好訊息,之前買的補充醫療險竟然把住院自費部分的錢幾乎都給報回來了,突然有種失而復得的感覺。

就這樣,突然闖入我生活的“肺癌”也算告一段落了。我自認為本來就是一個很熱愛生活的人,經歷了這一遭以後,感覺更熱愛生活了。畢竟人世間美好的東西可太多了,每天能夠睜眼醒來看到太陽照常升起又何嘗不是一種幸運呢。

疼痛是存在的

不要因此太過自責

最後,關於術後的疼痛,一開始我擔心分享詳細感受會給其他病友造成困擾。不過想起很久以前看過的一篇研究說,術前對疼痛預期焦慮水平適中的病人,術後疼痛的主觀感受是最輕的。基於這個結論,我還是描述了胸腔鏡術後的疼痛,雖然這相比傳統手術的確是微創,恢復也會快很多,但是因為放置引流管以及呼吸動作,所以疼痛還是存在的,並且不是那種輕描淡寫的疼。如果術前有著過分樂觀的預期,很可能手術後會接受不了,這樣也可能會很影響康復。

還有就是對自己寬容點,不要太過自責。我一開始因為疼痛感很強,覺得自己是不是太脆弱了,也沒看到別的病人抱怨什麼。但實際上,由於存在個體差異,每個人對疼痛的感知是不同的,我們的文化似乎也不鼓勵對於疼痛的表達。而有的時候,我覺得自我寬容本身就是緩解的過程。

個人經歷分享不構成診療建議,不能取代醫生對特定患者的個體化判斷,如有就診需要請前往正規醫院。

另一個TA也有類似的經歷,請點選這裡瞭解TA的故事和醫生點評。

作者:橢圓

編輯:盧盼、代天醫

這裡是果殼病人,專注講述健康故事。

如果你有得病、看病的體驗要分享,或者想講講自己經歷的健康相關趣事,歡迎投稿至[email protected]

本文來自果殼病人(ID:health_guokr),未經授權不得轉載,如有需要請聯絡[email protected]