ERBB家族有4位成員,分別是ERBB1、ERBB2、ERBB3和ERBB4。其中ERBB2就是HER2,即人類表皮生長因子受體(EGFR)家族的第二個成員。非小細胞肺癌(NSCLC)中HER2變異主要有兩種形式:一是HER2基因擴增;二是HER2基因啟用突變。HER2基因突變的患者,佔所有肺腺癌患者的1.7%,所有EGFR、KRAS、ALK突變陰性患者的6%,這其中96%的患者都表現為20號外顯子的插入突變(最常見的形式是HER2基因第20號外顯子第775位插入了YVMA四個氨基酸)。HER2基因突變主要見於女性,不吸菸及肺腺癌患者。最近收治的一例晚期HER2基因突變肺腺癌患者,後線使用國產吡咯替尼取得很好的治療效果,現分享給大家。

患者一般情況

患者男性,64歲。2018年7月外院體檢發現右肺下葉佔位(4.5*3.1cm),7月23日行手術。

術後病理:肺腺癌,pT2N1M0,基因檢測提示驅動基因陰性。

術後行4程PP方案化療後隨診複查。

2020年4月複查,提示:(1)右側鎖骨區淋巴結、縱膈淋巴結轉移;(2)右側髂骨、L5轉移。

4月14日行右鎖骨上淋巴結穿刺活檢病理提示轉移性腺癌。

4月24日開始行6程一線PP化療,療效評估均SD,後給予8程培美曲塞單藥維持治療至2021年1月19日。

8程維持後複查,提示:(1)右鎖骨上轉移淋巴結PD;(2)雙肺多髮結節,考慮新發轉移。

二線使用PP聯合帕博利珠單抗,期間複查均SD。

2021年11月26日複查,提示:(1)雙肺轉移灶進展;(2)縱膈淋巴結進展;(3)新發骶骨、左側髂骨轉移。

2021年12月14日來我院進一步就診,行右鎖骨上淋巴結穿刺送檢基因檢測,基因檢測結果如下圖所示:

吡咯替尼是中國自主研發不可逆泛ERBB抑制劑,與HER1、HER2和HER4的胞內激酶區ATP結合位點共價結合,阻止HER家族同/異源二聚體形成,抑制自身磷酸化,阻斷下游訊號通路的啟用,從而抑制腫瘤細胞生長。國內一項多中心、開放標籤的單臂II期臨床研究探討了吡咯替尼二線及以上治療HER2突變晚期NSCLC的療效和安全性。該研究入組了60例HER2突變的接受過含鉑化療的晚期NSCLC(腺癌),給予吡咯替尼400mg qd。主要研究終點是客觀緩解率(ORR);次要研究終點是無進展生存期(PFS),緩解持續時間(DoR),疾病控制率(DCR),總生存期(OS)和安全性。最終研究結果顯示,IRC評估吡咯替尼治療HER2突變肺腺癌的ORR達30%,而且各突變亞型均能從吡咯替尼治療中獲益。

吡咯替尼治療HER2突變NSCLC有顯著的生存獲益,中位PFS達6.9個月,1年PFS率達22.5%。吡咯替尼總體安全性良好,最常見的不良事件為腹瀉,腹瀉的發生率高達91.7%。

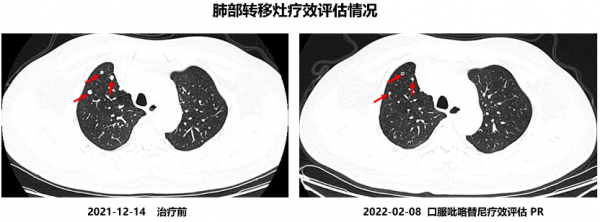

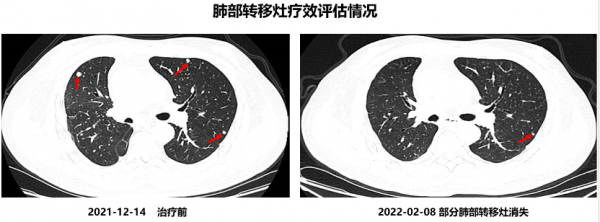

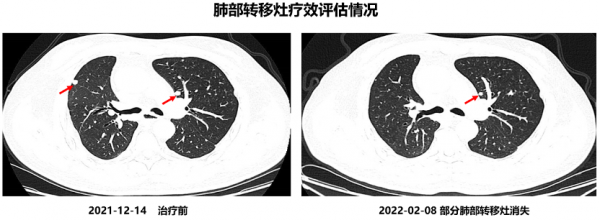

患者2021年12月21日開始口服吡咯替尼(400mg qd,早餐後30分鐘內口服),口服吡咯替尼1月半後,於2022年2月8日行靶向治療後第一次療效評估。複查結果提示右頸部淋巴結縮小62%。原先肺部多發轉移病灶,吡咯替尼治療後,大部分肺部轉移病灶消失。

HER2突變型IV期NSCLC患者預後差,臨床用於治療HER2突變型NSCLC的藥物療效有限。目前為止,臨床對於HER2突變的肺腺癌患者,治療手段主要以化療為主,但總體來講,具有HER2突變的肺腺癌對化療反應欠佳。目前一些常規抗HER2靶向治療藥物在針對HER2突變肺腺癌的研究中均未顯示出理想的療效,且其毒副作用可能導致患者出現無法耐受的皮疹和腹瀉。因此,在實際臨床應用中這些藥物可能達不到有效的治療劑量,導致治療效果不夠理想。現總結目前國內外針對HER2突變晚期NSCLC的主要研究如下:

吡咯替尼是目前國內唯一更大樣本中證實療效的抗HER2藥物,單藥治療二線及以上HER2突變NSCLC患者ORR為30%,中位PFS為6.9個月,中位OS為14.4個月,研究結果榮登JCO。另外一項研究中吡咯替尼聯合阿帕替尼治療HER2突變/擴增NSCLC的ORR為45.5%,中位PFS為6.8個月,PFS亞組分析二線治療中位PFS為9.8個月。目前吡咯替尼是唯一納入了2021年CSCO非小細胞肺癌診療指南HER2突變靶向治療的TKI藥物。吡咯替尼全球多中心III期註冊研究(PYRAMID-1)正在開展中,預計2022年公佈結果。