過年的時候,影片號“鄒德懷的老照片”出了一集“尋找Nadine Hwang,一個曾在上世紀登上世界各地報紙的中國女人”在朋友圈刷屏了……

1945年,瑞典記者拍到的被解救的難民營、中間出現了一個不同尋常的中國女性的面孔,德國難民營被抓的多半是歐美人,怎麼會有一箇中國人的面孔?這本身已經很讓人覺得訝異了,而更令人訝異的是這位中國女性的臉上露出的輕蔑、有憤怒卻獨獨沒有快樂的笑容。

為什麼她沒有像被解救的大部分人一樣歡欣鼓勵,而是嘴角綻出一個不屑的微笑,為什麼她會出現在納粹集中營當中,她到底是什麼人?她叫什麼名字?影片因此而展開了追索,讓人看得津津有味。

這位在影片裡已經43歲的女性名字其實叫Nadine Hwang,她是名門淑女,也曾是北洋軍官,更是巴黎上流派對中難辨雌雄的風流混血兒,她的前半生大起大落、顛沛流離,從上流社會的青年才俊到集中營裡的囚犯,死裡逃生之後,又輾轉多地度過了備受爭議的後半生。

Nadine Hwang像是茫茫宇宙中的一粒沙,即使她如此豐富、曲折、澎湃,她還是被遺忘在這漫漫的歷史長河裡。

即使終將被遺忘,還是希望你知道過她的故事。

43歲流落集中營Nadine Hwang,是實打實的外交世家名媛。

她的中文名叫黃訥亭,1902年3月9日出生於西班牙馬德里。

她的爸爸叫黃履和,是清末民初的外交官,媽媽是比利時人朱麗葉(Juliette Brouta-Gilliard),Nadine還有一個妹妹叫黃瑪賽(Marcela de Juan)。

▲Nadine和父母

黃履和是浙江餘姚人,22歲進京師同文館英文館學習,因為精通西班牙語,四年後被派到西班牙(當時叫日斯巴尼亞國)的馬德里任職外交官,之後也去美國工作過。

1901年,三十歲的黃履和與比利時人朱麗葉結婚,朱麗葉出身貴族世家,曾結過一次婚,但前夫已去世,黃履和是她的第二任丈夫,兩人在西班牙的聖塞瓦斯蒂安相識,朱麗葉的母語是法語,因為語言不通,他們在翻譯的幫助下才得以順利訂婚。

婚後一年,朱麗葉生下大女兒Nadine,之後黃履和接連高升,沒幾年又被調到古巴首都哈瓦那做西班牙語翻譯,1905年,朱麗葉又在哈瓦那生下小女兒黃瑪賽。

不久後,黃履和又被調回西班牙的馬德里,任職中國大使館負責人,直到1913年奉調回國,在北洋政府外交部任職,最高做到外交部禮賓司司長,用現在的話說是部局級的幹部,所以Nadine是高幹子弟無疑了。

黃履和帶著妻子和兩個女兒回北京定居後,先後住過東城遂安伯衚衕和東總布衚衕。

幼年時,Nadine和黃瑪賽都受到了相當良好的教育,在法國教會創辦的聖心學校讀書,這是北京的一所法國天主教學校,上學之餘,她們還在家中接受私塾教育,除了普通話,她們還會說法語、西班牙語和英語。

▲聖心學校舊址

可惜回國不過短短十餘年,黃履和就因病去世,從此之後,Nadine和妹妹便走上了截然不同的人生道路。

先說妹妹黃瑪賽。

成年後,她先是在北京的法國銀行任職,沒幾年父親便去世,黃瑪賽於是去歐洲旅行探親,沒想到在馬德里邂逅了未來的丈夫費爾南多·洛佩斯,兩人很快結婚,黃瑪賽也順勢加入了西班牙國籍。

可結婚三年不到,丈夫費爾南多·洛佩斯就不幸病逝,黃瑪賽便把母親接到馬德里來和她一起生活。

▲1930年《北洋畫報》刊登的黃瑪賽照片,她被稱作“交際界女王”。

之後,黃瑪賽在西班牙外交部和聯合國擔任翻譯工作三十餘年,在歐洲很多地區舉辦過關於中國文化的講座。

作為20世紀著名的華裔作家、翻譯家,黃瑪賽對傳播中國文化尤其是中國文學的西班牙語翻譯方面做出了很大貢獻。

1981年黃瑪賽在瑞士日內瓦逝世,享年76歲。

2017年,巴塞羅那自治大學翻譯學院和巴塞羅那孔子學院基金會聯合設立了“黃瑪賽中國文學翻譯獎”。

相對於妹妹黃瑪賽安穩平靜的一生,Nadine的命運更像是大海上的一艘船,在風平浪靜和驚濤駭浪之間來回切換,人生短短几十年,她彷彿活了別人的幾輩子。

北洋名公子時代

Nadine小時候住在西班牙,她和父母、妹妹住在馬德里卡斯特拉街的一處小別墅裡。

作為優秀的外交官,她的父親黃履和思想開放,和藹可親,在馬德里的藝術界和文化界都有頭有臉,Nadine也是一路在上流社會的薰陶下長大。

12歲時,Nadine全家回到北京,她的生活品質也完全沒有改變,不僅在當地接受了最好的教育,也有大把機會結識文人豪客,林語堂和胡適,外交部高官黃司長的家裡總有名人到訪。

▲當時的遂安伯衚衕,非Nadine家。

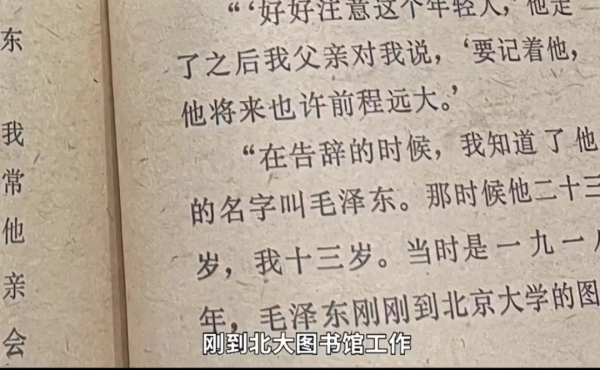

▲妹妹黃瑪賽寫過父親曾經見過毛澤東,父親告訴她“要記著他,他將來也許前程遠大”。圖源:鄒德懷的老故事

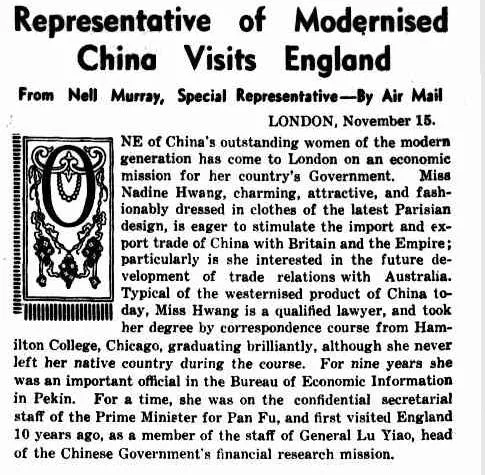

除了在聖心學校和私塾讀書之外,她還透過函授拿到了芝加哥漢密爾頓學院的法律學位。

當時的中國,正處在大變革時代,中西文化在此激烈交融,做為名門子弟的Nadine積極投身於社會活動,呼籲改革,而混血兒的背景無疑讓她成為北京社交圈一道格外打眼的風景,這位外交名媛不但長得清麗無雙,尤好男裝,精通多國語言,還擅長網球、馬球、板球、冰球和騎馬這些在當時被視為“男性專屬”的運動,經常穿男裝參加party。

1928年,26歲的Nadine對Excelsior的記者傾訴自己對火車、飛機的著迷,她說自己的夢想就是開著火車全速前進,

▲1928年刊登的穿著擊劍服的Nadine

在當時那個還處在“三寸金蓮”審美的年代,少女Nadine的所作所為對大眾來說是不可思議的,無論穿著打扮、行事作風還是思維方式,她都是與眾不同、極為現代的。

父親的官宦背景,自身的優越條件,青年Nadine被北流軍閥張宗昌的賞識,因此得到空軍上校的軍銜,雖然這是個榮譽軍銜,但足見張宗昌對她的欣賞。

後來,張宗昌還給了她參謀部聯絡員的職位,也鼓勵她留短髮,穿制服,做自己,Nadine因此有了“東方亞馬遜”的稱號。

因為學過法律,接受過律師培訓,Nadine1929年去了同樣風流不羈的少帥張學良手下當中尉,她也是在這時候學會了開車和駕駛飛機。

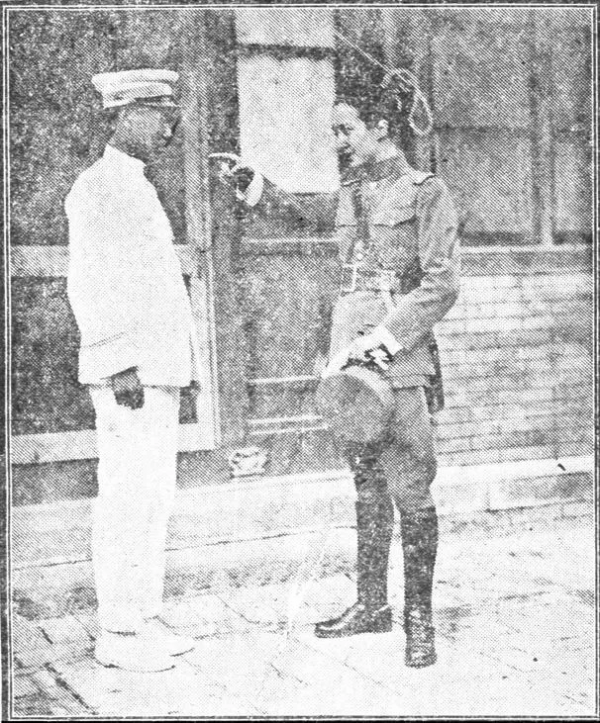

▲1929年西班牙報紙刊登的關於Nadine的照片和報道

後來,Nadine又做了潘復的機要秘書,把守著北洋政府重要的經濟職位。

Nadine的出現不僅在中國社會引發熱議,也影響了歐洲人對中國特別是中國女性的的看法,《Le Temps》把Nadine稱為“才華橫溢的天才”。

Nadine和妹妹黃瑪賽努力向世界推廣一個嶄新的、現代的中國。

▲20年代後期的Nadine

野口勇(李香蘭的第二任老公)在1930年時認識了Nadine,他對她讚不絕口,稱她年輕有為,英俊瀟灑。

▲野口勇和李香蘭

野口勇是日裔美國藝術家,和Nadine一樣是混血兒,母親是美國作家莉歐妮·吉歐蒙(Leonie Gilmour),父親是日本詩人野口米次郎。

▲野口勇的父母

野口勇在美國洛杉磯出生,但童年返回日本生活,直到14歲父母離異,他才重返美國上學。

1930年野口勇來到北京,向齊白石大師學習水墨畫的同時瞭解了中國園林的造園心法,由此開始藝術風格上的轉變,並嘗試將東方的空間美學和西方的現代理性進行融合。

▲野口勇的作品

而李香蘭就更不用說了,大大明星,她是日本人,原名山口淑子,在遼寧出生,是紅極一時的歌手和電影明星,與龔秋霞、周璇、姚莉、白光、白虹、吳鶯音並稱為上海灘的“七大歌后”。

《夜來香》的原唱就是李香蘭,她翻唱的《何日君再來》據說比周旋的原唱更為風靡。

▲1943年,張愛玲與李香蘭在遊園會相遇,當李香蘭得知張愛玲比自己還小時自言自語道:“比我還小?”張愛玲馬上接道:“像是您,就到了三十歲一定還是像小女孩子那樣的活潑吧?”

▲日本戰敗後,李香蘭回到日本,她與小自己十來歲的藝術家野口勇相戀,1951年結婚,後來野口勇回到美國,而李香蘭無法得到簽證,倆人在1956年離婚。再後來李香蘭嫁給了一位比她小六七歲的外交官,從此改姓大鷹,1969年李香蘭代表富士電視臺跑到越南、柬埔寨、中東前線採訪,會見政商名流,1974年李香蘭走上政壇當了18年的參議員,八十年代她是頻頻穿梭在中日之間友好使者。

讓見多廣又有品味的野口勇如此難忘,Nadine的魅力可見一斑。

巴黎社交達人時代

上世紀30年代,由於局勢動盪,Nadine從有“東方巴黎”之稱的上海移居去了法國巴黎,開始了波西米亞式生活。

波西米亞式生活(Bohemianism)是一種非傳統的生活方式,它的活動大多不受傳統行為準則的影響,強調對傳統不抱幻想,也不受傳統束縛,多存在於作家和藝術家之間。

來到巴黎之後,Nadine認識了美國作家巴尼(Natalie Clifford Barney),當時Nadine 31歲,巴尼57歲。

▲巴尼在她家的花園裡

巴尼是著名的女性主義作家,熱愛女性,1900年就出版過寫給同性的愛情詩,她也一直在作品中支援女性主義與和平主義。

▲巴尼照片

▲巴尼畫像

巴尼有一個朋友叫龐德(Ezra Pound),龐德是美國著名詩人,也是個翻譯家,他很喜歡中國古典詩歌和哲學,還翻譯過《神州集》、《詩經》和《論語》。

就是這位自稱“儒者”的中國文化愛好者龐德,把Nadine介紹給了巴尼。

巴尼是社交界的紅人,她辦的沙龍一位難求,因為風格現代、前衛,參與者眾星雲集,被稱為沙龍屆的傳奇。

▲沙龍舉辦地就是巴尼的家

當時法國和英美的藝術家都以來參加她的沙龍為榮,《寂寞之井》的作者Radclyffe Hall,《夜林》的作者Djuna Barnes都是她的座上賓。

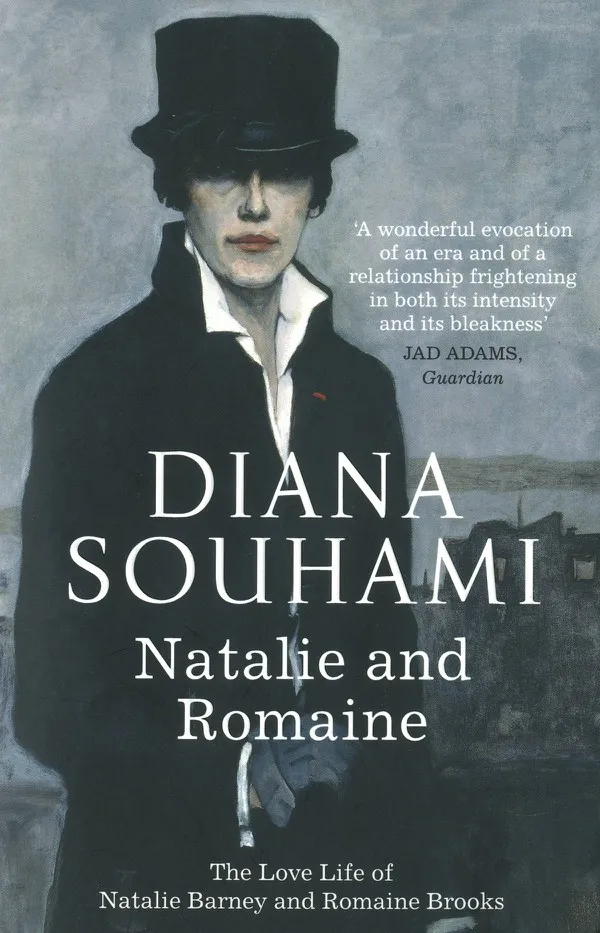

英國作家Diana Souhami在給巴尼寫的傳記中提過,Nadine一開始是巴尼的秘書和司機,很快又成了她的情人,甚至睡在她的辦公室裡,雖然情況窘迫,但Nadine並不以為意,她說我見到巴尼之際就明白會發生什麼事情。

Nadine因此時常參加巴尼舉辦的沙龍,她身材修長,氣質高貴,舉手投足間雌雄莫辯的氣質,令在場嘉賓印象深刻。

社交對Nadine來說是再熟悉不過的技能,她非常樂於展示自己,有時會穿著中式服裝表演劍舞,很快她就在社交界名聲大噪,再加上巴尼的保駕護航,她迅速融入了巴黎的文化藝術界,並開始出席各種社交盛會。

隨之而來的,還有因嫉妒而生的恨意。

巴尼並不是專情之人,她幾乎一直在談或長或短的戀愛,而且一心多用,不僅毫不在乎無縫接軌,更是明目張膽的公開劈腿。Nadine的出現已經讓巴尼的曖昧物件們感到危機重重。

▲巴尼的美貌、人脈、金錢都是她招蜂引蝶的原因。

作家Helene Nera曾經描述過Nadine的處境,她說Nadine的華人身份和她受到的偏愛,讓她遭到了來自巴尼眾多愛慕者和情人的致命嫉妒,現場廝殺的激烈程度和後宮眾妃爭寵的情形別無二致。

多蘿西·王爾德 (Dorothy Ierne Wilde)就是眾多對Nadine恨得牙癢癢的女人之一,她是英國社交名媛,也是著名詩人、劇作家奧斯卡·王爾德的侄女(王爾德也是巴尼家的常客)。

多蘿西從1927年開始公開與巴尼交往,可惜巴尼只把她當做愛人之一,雖然會給她錢花,但常常對她愛答不理。可多蘿西深愛巴尼,更把Nadine的出現視為巨大的災難,1934年3月更嫉妒到試圖輕生,之後開始濫用藥物、消極度日,直到1941年去世。

很可惜的一點是,多蘿西其實對寫作頗有天賦,但一直沒有好好利用這個優勢,終生靠著父母留下的遺產度日,在情愛的撕扯和藥物的麻醉下早早離世。

巴尼為何對Nadine偏愛,因為這個混血兒確實讓人神魂顛倒。年輕的她才貌雙全,品味不凡,看看1936年英國記者採訪她時的評價:時尚典範,令人難忘。

據參加巴尼沙龍的客人回憶,有一次他們惡作劇,把Nadine打扮成男性的樣子,介紹給里昂銀行創始人的兒子安德烈(André Germain),彎仔安德烈對Nadine一見鍾情,最後謎底揭曉,他知道Nadine不是男性時非常傷心。

因為和巴尼關係緊密,Nadine在巴黎頗有人脈,加上她除了會說法語,還精通英語、義大利語,更能用漢語和西班牙語交流,溝通無障礙的她便試圖在歐洲從商,可惜時局不穩,最終未能成行。

1940年,整個歐洲都被納粹的陰霾籠罩,巴尼和畫家女友Romaine Brooks搬去了佛羅倫薩,以逃避德國的入侵。順帶一提,這個女友和巴尼保持了長達五十年的伴侶關係,是她交往最久的女友。

▲巴尼和畫家女友Romaine Brooks

Nadine則留在法國,還參加了一系列抵抗運動,最終被納粹逮捕。

1944年5月,Nadine被送往拉文斯布呂克集中營。

難民營時代

拉文斯布呂克集中營位於柏林以北90公里的拉文斯布呂克(Ravensbrueck)附近,該集中營於1939年5月啟用,因關押物件多為女性且條件惡劣,被稱為“女性地獄”,臭名遠揚。

▲集中營外部

▲集中營裡的牢房

這裡共關押過13.3萬人,最終有9.2萬人死於槍擊、毒氣室中毒、飢餓、苦役、酷刑或醫學實驗。

▲為了擴大營地而挖地

▲在洗衣房幹活

▲在監督下幹活

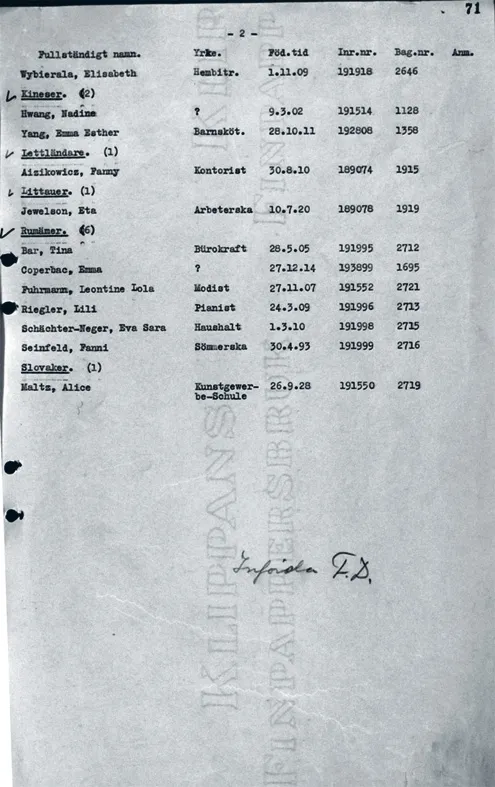

和Nadine一起抵達拉文斯布呂克集中營的還有567名女性,Nadine的編號是39239,她在這裡待了一年多才被解救。

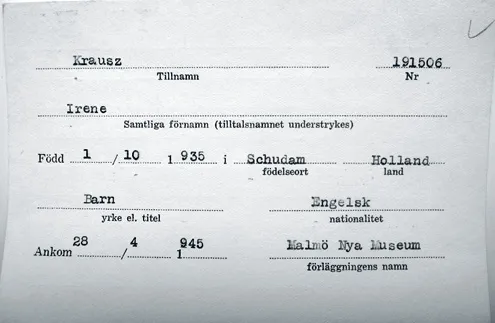

在集中營裡,所有人都必須幹活,Nadine也被送到附近的西門子工廠進行強制勞動,她在這裡認識了瑞秋(Rachel Krausz)和她九歲的女兒愛凌(Irène)。

▲在監督下幹活

▲修建鐵軌

瑞秋和女兒愛凌是住在荷蘭的英國人,她們於1942年被捕,兩年後被關押進拉文斯布呂克集中營。

1944年秋天,黎明前的至暗時刻來臨,集中營裡的被處決人數開始劇增,除去原本就在執行的毒氣室,還額外建造了一個新的刑場和一個臨時毒氣室。

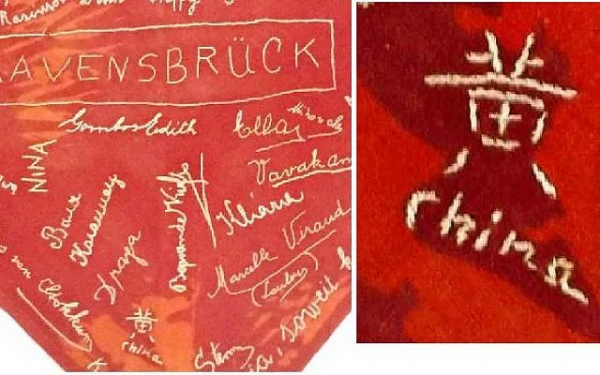

1945年4月,傳說蘇聯軍隊即將解放柏林,這讓集中營裡的人看到了一絲希望,但解救名單不明,她們仍不確定自己的最終命運,因此她們找來一塊紅布,依次親手繡上自己的名字,表明她們作為一個集體的團結,Nadine也繡上了代表自己的“China黃”。

很快,白色巴士營救活動開始,Nadine找到被俘的英國人瑪麗(Mary Lindell)幫忙,將瑞秋和愛凌的名字加到了營救名單上,瑞秋和Nadine約好,愛凌長大以後如果生了女兒,就給她取名Nadine,以紀念這份恩情。

▲記錄愛凌名字的救命名單,她的名字在列表中間位置,以她的姓K開頭。

▲愛凌的紅十字會登記卡

▲記錄Nadine名字的名單,她的名字在第一位。

▲Nadine的護照

科普一下“白色巴士”,當時瑞典紅十字會要求從幾個集中營撤離一萬五千名囚犯,派出白色(有紅十字標誌)的巴士運送倖存者,以避免與其他車輛混淆,這項人道主義行動因此被簡稱為“白色巴士”行動。

▲白色巴士

▲等待白色巴士的倖存者們

▲圖中的老人叫Stig Svensson,他是當年參加白色巴士行動的一名志願司機(不是圖中這輛車),1992年接受採訪時,他說自己永遠無法忘記當天所見到的場景。

瑞秋和愛凌乘坐白色巴士被疏散到瑞典,後來她們在以色列短暫生活了一段時間,又搬去了南非,1971年,愛凌生下一個女孩,她信守母親瑞秋的承諾,給自己的女兒取名Nadine。

▲被救後的愛凌

▲被救後的愛凌和媽媽瑞秋(愛凌左邊)

▲被救後合影留念的愛凌、瑞秋及其他倖存者。

當初因為Nadine的幫助,瑞秋和愛凌才得以存活,而多年以後,也正是愛凌對Nadine那個神秘微笑的指認,才讓Nadine的身份得以證實,冥冥之中,她們都改變了對方的人生軌跡,這真是生命難以言喻的緣分。

▲愛凌透過這張照片證實了Nadine的身份,而Nadine的不屑表情大概是曾經是媒體寵兒名門閨秀的她從未想到的有朝一日會以普通難民的身份出現在攝影機之前的失落和不甘吧。

▲同一時刻、同一地點相機鋪捉到的愛凌

▲現在的愛凌和兒子

2015年上映的紀錄片《每張臉都有一個名字(Every Face Has a Name)》裡採訪過當年的小女孩愛凌,她說Nadine一看就是受過良好教育的女性,特立獨行,很有魅力,活潑又堅強。

▲電影宣傳海報

▲該紀錄片致力於尋找當天在集中營被相機拍到的每一個人並瞭解他們的人生,想想這不經意拍下的每一張臉的背後都有一個真實的人和屬於她/他的一生,實在是非常震撼。

2018年,定居南非的愛凌再次接受採訪,她說瑞秋和Nadine興趣相同,都熱愛詩歌,因此締結出珍貴的友誼。

▲接受採訪時的愛凌

自我放逐的南美時代

Nadine同樣乘坐白色巴士抵達瑞典布魯塞爾,並和女友奈莉(Nelly Mousset Vos)共同生活。

▲被救後的Nadine

▲Nadine和奈莉

奈莉是比利時人,之前是一位歌手,結過婚,有一個女兒,因為參與了抵抗納粹的活動而被捕,後被送入拉文斯布呂克集中營,在集中營的一次聖誕頌歌活動中,奈莉因為唱了蝴蝶夫人的片段而引起Nadine的注意,倆人因此相愛相戀。

因為Nadine的刻意保護,奈莉得以在拉文斯布呂克集中營裡存活,但白色巴士營救行動的前一個月,她又被送往毛特豪森(Mauthausen)集中營,與Nadine分開,並受到殘酷折磨。

▲毛特豪森集中營

直到蘇聯解放柏林,奈莉才與Nadine重逢,但她們很快離開歐洲,移居委內瑞拉開始了新生活。

她們在委內瑞拉首都加拉加斯共同生活了20年,委內瑞拉是一個保守的天主教國家,當時的社會風氣下談論“性”都是很大的禁忌,因此她們雖有戀人之實,卻只能以表親相稱。

▲Nadine和奈莉

奈莉在委內瑞拉的大使館工作,Nadine有法律專業的背景,在加拉加斯一家銀行擔任秘書,她專業技能強,很受高層肯定。

工作之餘,Nadine還喜歡在家辦party,就像當年她的前女友巴尼一樣,她的家裡也成了朋友們聚會的熱門場所。

▲1965年,Nadine和奈莉在委內瑞拉的家裡辦新年party,右二是Nadine,左二是奈莉。

Nadine社交能力強,廚藝也極為精湛,經常接待法國朋友,時裝設計師Guy Meliet也常來她家聚會。

迴歸歐洲的晚年

60年代末,一場大病讓服用了大量治療藥物的Nadine突然中風,健康狀況急劇惡化之下,她和奈莉返回歐洲,定居在奈莉的家鄉,比利時的布魯塞爾。

因為身體虛弱,Nadine無法繼續工作,只能和奈莉一起退休,飽受脫髮困擾的Nadine後來一直戴著假髮。

1972年,Nadine去世,1985年奈莉去世,她們沒有被埋在一起,但都長眠在布魯塞爾。

之前我們提到2015年上映的紀錄片《每張臉都有一個名字》,該片導演Magnus Gertten的最新紀錄片《Nelly & Nadine》剛在柏林電影節上映。

從名字就可以看出,這部紀錄片講述了Nadine和奈莉始於集中營,終於布魯塞爾的愛情故事。

Nadine和奈莉曾給朋友何塞(Jose Rafael)留下了一個盒子,裡面裝的都是她們的私人物品,包括很多照片和用英語、法語、德語書寫的信件。

何塞的女兒後來替父親儲存這個盒子,但據她回憶,奈莉的女兒克勞德(Claude)無法接受母親和Nadine住在一起的事實,覺得自己完全被母親拋棄,因此一直沒有開啟過盒子。

幾十年後,奈莉的孫女在巴黎郊區的閣樓裡找到這個蒙塵的盒子,鼓足勇氣打開了它,才讓歷史裡的故事重見天日。

▲奈莉的孫女打開了祖母和Nadine留下的的盒子

在紀錄片拍攝的一年時間裡,導演Magnus Gertten陪伴奈莉的孫女一起探尋和追蹤不為人知的細節,試圖在這段往事裡找到一種代表個人,又代表集體的情感。在影片中,奈莉的孫女從被遺忘的照片和日記裡,感受到了祖母對集中營的記憶,以及和Nadine共同經歷那些不該被埋葬的過去。

▲Nadine和奈莉之間有愛的細節

看完Nadine的故事,真是感觸良多,最大的感觸是在一百多年前,那些民國女子就有著如此驚世駭俗的生活,她們穿行於世界 ,過著任性自我的生活。

如我們之前寫過的張愛玲的母親、民國女子黃逸梵,這裡可回顧。

世界很大,我想多去看看,一代又一代女性用自己豐沛生命力畫出精彩獨一無二的故事,為自己而活,也歷盡千難萬苦,我們真的不應該把她們忘記。

用何塞對Nadine的回憶來結束這篇文章吧:

她是如此聰慧,如此鮮明,如此優雅,實在令人難以忘記。

——何塞(Jose Rafael)

參考文獻:

https://blogs.timesofisrael.com/china-hwang-of-the-nazi-camp-for-women/

https://www.helenenera.com/les-faunesses/nadine-hwang-dans-la-tourmente-du-xxe-siecle-1-3/

https://projekt-ravensbrueck.com/die-zeitzeuginnen/irene-feinmann-krausz/

https://wikichi.icu/wiki/White_Buses

http://everyfacehasaname.com/