如果有一個影片博主,每天以同樣的路線開車穿越同一座城的同一條大街,拍攝的都是相似的街景,你一定會覺得這是件極其無聊的事。

但是當這件事兒發生在美國費城的肯辛頓大街時,觀眾們卻發現,這裡每天更新的影片都在重新整理著他們對這個社會下限的認知。

這個被流浪者與垃圾佔領的街區,如今已經成為美國東海岸最大的露天毒品交易市場。

如果沒有人向你介紹肯辛頓的背景,你很可能會把這條費城東北部的大街當成人類行為藝術的展覽館。

在這條大街上,你能看到各種各樣舉止怪異的流浪者。

有人以一種怪誕的姿勢,蜷縮著站立在街頭。

更詭異的是,有些流浪者會三五成群地聚在一起,目光呆滯、一動不動地曬太陽。

而當地人給這條不足五公里的街區起了個更形象的暱稱:殭屍樂園。

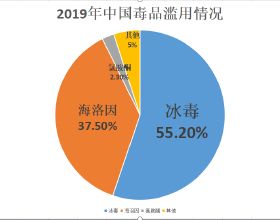

但如果走近這群蓬頭垢面、面容消瘦,身上帶著注射後的淤青,同時散發著海洛因燒焦的酸臭味道的流浪者,你就會發現,這些所謂的“活死人”其實都是重度癮君子。

而對於他們來說,肯辛頓的確稱得上是一個“樂園”,因為這裡很可能是全美國毒品價格最低廉的街區。

在這裡買毒品比買香菸還要便宜。

一份分裝好的小包海洛因售價通常不會超過5美元,而這個價格還不到美國其他地區海洛因售價的一半。

除了價格優勢,肯辛頓還有一套異常發達的毒品交易系統。在這個街區走上一英里,你就能輕鬆找到幾十個向你兜售毒品的販子。

從海洛因到可卡因,從羥考酮到大麻,只要你肯掏錢,這些毒品販子就能從他們的揹包中拿出任何你想要的貨。

本地的吸毒者大多是失業的底層民眾,少量的救濟金完全不能滿足這些人嗑藥的需求。

吸毒者之間互相盜搶早已是家常便飯,但真正的危險卻來自於街頭,大大小小的販毒集團為了爭奪市場,每天都在進行著迷你戰爭。

僅2020年一年,販毒集團間的槍戰就造成超過200人的傷亡。

“以販養吸”則是尚未完全喪失理智的癮君子們賴以謀生的手段,而“女性癮者”幾乎無一例外都會淪落到靠出賣皮肉來換取毒資的境地。

·一對深陷毒癮,最終淪為性工作者的雙胞胎姐妹,照片大約拍攝於12年前

在這些街頭吸毒者中,還有一類特殊的“毒品遊客”。

他們既不是費城本地人,最初也不是傳統意義上的職業吸毒者。因為過量使用處方藥,這些人形成了嚴重的藥物依賴。在無法透過合法渠道繼續獲取這些藥品後,他們最終被肯辛頓所吸引並加入了吸毒者的大軍。

對於這些流浪的吸毒者來說,肯辛頓既是他們臨時的落腳點,也是他們生命的終點站。

他們的生活如同痛苦的鐘擺,在毒品製造的短暫愉悅與迷醉退去後的巨大失落間徘徊,直到生命的發條在某一天猝然崩斷。

或死於吸毒過量,或死於自殺,或死於街頭暴力,除此之外,沒有其他選項。

費城,這個在美國曆史上具有重要地位的城市是《獨立宣言》的簽署地。

你可能會好奇,這座代表著“山巔之城”輝煌歷史的城市如何“滋養”出了肯辛頓這塊巨大的“毒瘤”?

其實肯辛頓的毒品問題在十幾年前就不是什麼新聞了。

早在2008年,攝影師Jeffrey Stockbridge就已經注意到了肯辛頓這個被嚴重腐蝕的街區,並且連續數年用鏡頭記錄下了這些被毒品折磨、被社會遺忘的邊緣人。

然而十幾年過去,肯辛頓的情況非但沒有得到改善,反而一路朝著深淵滑坡。

但其實肯辛頓人早在幾十年前就失去了對自身命運的掌控。

從20世紀60年代開始,身處大湖區“鐵鏽帶”的費城就迎來了長達幾十年的製造業衰退。藍領工人逐漸逃離肯辛頓地區廠房的同時,大批美國南部以及來自波多黎各的有色族裔群體開始在這個破敗的老工業區紮根,繁衍。

而隨著西班牙語一起進入肯辛頓的,還有毒品。

從80年代的可卡因,到90年代的海洛因,毒品在這片土地上種下貧困與犯罪,又收割走一茬茬絕望的靈魂。

今天,根據賓夕法尼亞州司法人員的估算,肯辛頓街區每年的毒品交易額正在逼近一個價值十億美元的企業。在這個居民年收入中位數只有13000美元的地區,這個數字足以令不少大公司汗顏。

另一方面,並非當地政府不想治理肯辛頓的亂象,只不過費城低效的司法系統已經無力處理如今異常龐大的吸毒人群,原因很簡單,你不可能把肯辛頓大街上的所有人都關進監獄。

而所謂“毒品非罪化”似乎也成了費城在長期禁毒失敗後的下一個選項。在這個大麻尚未完全合法化的地區,費城的檢察官已經放棄了對部分毒品輕微犯罪的刑事起訴。

癮君子們也許並不值得同情,但當一個街區的毒品氾濫能震撼全世界的時候,我們不得不考慮下,除了這些街頭可憐蟲,還有誰應該為這件事兒買單。

看過美劇《毒梟》的人應該都還記得kiki·卡馬雷納,這位被墨西哥毒販剝了皮,腦袋上釘上大釘子的美國緝毒局探員無疑是個悲劇英雄。

然而時隔三十多年,當年命案的參與者卻透露了一條算不上秘密的“秘密”:卡馬雷納是被中央情報局的“自己人”出賣的。

其實,作為全世界最大的毒品消費國,美國最近幾十年的禁毒活動始終是一筆爛賬。

中央情報局利用南美洲的毒品卡特爾們打擊親共左翼游擊隊已經是好萊塢編劇們用爛的故事。

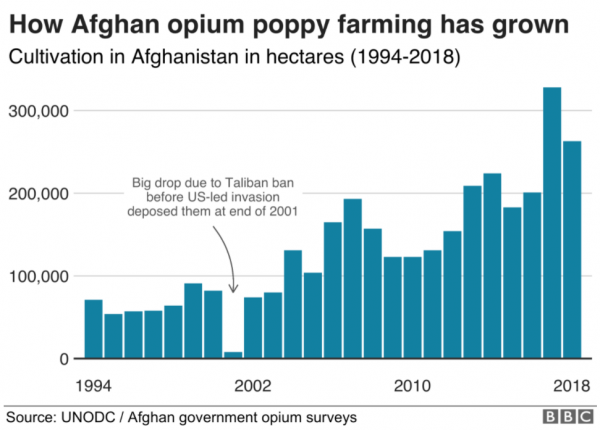

而“金新月”地區高超的罌粟種植技術也是冷戰時期拜CIA所賜。

更不用說“反恐戰爭”開始後,翻了幾番的阿富汗罌粟種植面積,而這一切就發生在駐阿美軍眼皮子底下。

看著這些漂洋過海從“金新月”與南美洲來到自己手中的白色粉末,再看看大麻合法化以後印第安人保留地裡整噸整噸豐收的綠色魔藥,如果肯辛頓的“街友”們還神志清醒,不知道作何感想。

而承擔這些代價的,絕不僅僅是費城與肯辛頓。

它也可能是風城芝加哥的加菲爾德公園(Garfield Park):毒販在白天明目張膽地兜售超過15種類型的阿片類藥物,而嗑嗨了的癮君子,則經常被發現暈死在空曠的街道上。

·圖為CBS電視臺的一名記者,在加菲爾德公園調查毒品問題時,恰好救助了一名嗑藥過量的癮君子

也可能是舊金山的土耳其街(Turk Street):SFPD(舊金山警察局)的警探幾乎每天都能在這裡“收穫”毒販與毒品,而那些無家可歸的流浪漢則聚在一起,接連將海洛因注射進自己的身體。

在這個製造業持續衰退的國度裡,失業的底層老百姓已經在不知不覺間完成了和成癮性藥物的深度繫結。

嗎啡、納洛酮、海洛因、芬太尼……這些從一朵罌粟中衍生出來的藥片和粉末,以幾十到幾百美元的價格,傳遞到了那些如同行屍走肉般的流浪漢手裡,帶給他們快感、空虛、痛苦,還有死亡。

僅去年一年,就有93000人死於阿片類毒品的過度使用。2019年的一項調查顯示,12歲以上的美國人裡,有13%的人曾有過使用違禁藥物的經歷。

而在這些年間,資本雄厚的藥企們則一直都在不遺餘力地模糊著Drug(毒品)與Drug(藥品)的區別。

儘管在1914年,美國政府就給海洛因貼上了“違禁”的標籤,但這卻無法阻止藥企們將這種物質的“姊妹”拿到市場上販售。

就這樣,羥考酮、氫可酮……這些帶有嚴重成癮性的處方藥,便被大批大批不經核檢地,販售到了全美的老百姓手裡,很快就締造了一個年利潤超過80億美元的暴利產業。

在街頭,胳膊上扎滿了針眼的癮君子,變成了一具具半死不活的行屍,而在美源伯根的公司大樓裡,醫藥高管們一邊賺著綠色的票子,一邊在郵件裡嘲諷那些著魔於“鄉巴佬海洛因”(Hillbilly Heroin)的底層傻子。

2018年,特朗普宣佈了抑制阿片類藥物成癮危機的宏大計劃,用“會給某些犯罪分子判處死刑”來彰顯自己禁毒的決心。

2021年,針對美國聯邦和各州法院的4000項索賠,四家藥企巨頭同意拿出260億美元,用以彌補它們在這些年間,用無數白色小藥片所造下的孽。

最近的一份報告顯示,在美國,仍有200萬人深陷於藥癮的泥潭,而他們中的大多數,都是底層的掙扎者。

這次在網際網路上出了風頭的肯辛頓著實讓費城難堪了一把,眼看這片破敗的街區就要成為世界網紅打卡地,費城政府也坐不住了,上個月對肯辛頓大街進行了一次集中清理。

清理的方法也很簡單,在收繳了這些流浪者們的各種家當後,警察把他們送到了城市的郊區。

而這種行動在過去的幾年裡已經不知道開展過幾次了。

肯辛頓就像一個充滿魔力的祭壇,註定會在幾周後再次召回這些無處可去的癮君子,這些漂泊在故土上的異鄉人。