剛過去的春節假期,劉寬 kiva 帶著自己的父母去了大理。這段出行經歷和對《月球》的閱讀經驗重合在了一起,起初,她仍在躲避父母的控制,試圖捍衛自我和自由,在這方面,文學一直充當她的逃逸工具;但隨著紙張一頁頁翻過,再去面對一家三口之間的關係時,她看到了嶄新的質地,寫下文章時,她想讓文學成為重新理解彼此的紐帶。

撰文:劉寬 kiva

不知道從哪天開始,帶父母出遊的時候,他們不再搶著買單了。由此我知道,在他們心裡我終於是一個像樣的成年人了。

自從發現自己對我的諸多人生大事都無能為力之後,一向強勢的母親變得柔軟了很多。在不再堅持很多事的同時,她在一些更小的細節上保有了不可撼動的固執。比如不管我有沒有急事,她永遠會掛掉我的來電,然後馬上撥回來,以節省我的電話費;比如她會不分時間地點場合,突然往我嘴裡塞幾片橘子。

塞橘子進我嘴裡這件事她從來沒有問我過意見。最近的一次是在泡溫泉的池子裡,穿著比基尼的我正試圖在朋友的鏡頭下襬出誘人的姿勢。我調整著我嘴唇的狀態——過分抿嘴顯得太嚴肅,過分嘟嘴又太取悅。終於調整好了,在朋友構好圖的瞬間,母親突然入畫,塞了一片橘子在我微微張開得恰到好處的嘴裡,我憤怒地回頭,看到的是她一種類似投籃成功的得意。在溫泉池裡她滿臉通紅,穿著我送她的分體比基尼。我確實不應該送她這樣的比基尼,我想。我不能接受她的贅肉,在心裡像羞辱自己也會年老的身體一樣羞辱她的。但她對我的眼光渾然不知,只是沉浸在她投餵橘子成功的得意裡,手還懸在空中,好像在等我像年輕時候的她那樣發怒,或者等我因為橘子的美味而屈服,向她索要第二瓣。而我只是迅速吞下,以免忘記好不容易找到的嘴唇位置。真佩服她,在哪都能變出橘子來,即使在溫泉池。

在塞橘子這件事上,父親模仿著母親的行為。他最近一次往我嘴裡塞橘子是在高鐵上。我帶父母去大理過春節,我們從北京和四川分頭出發,原定在大理會合。但因為航班被取消,我只能先飛到貴州再轉高鐵,正好可以跟他們一班車。

我決定給他們一個驚喜,沒有告訴他們我行程的變化,而是上車之後,戴著誇張的帽子和口罩,突然出現在他們眼前。母親瞪大了眼睛,用一種從來沒見過的陌生的眼神盯著我,父親手足無措地頻頻轉頭看我媽,遇到了這樣的大事,還是得看看老婆怎麼說。他們用了超過我想象的時間認出我,然後在認出我的瞬間,父親就起身開始不管不顧地往我嘴裡塞橘子。

塞橘子行為,如今寄託著父母對我的全部權威。

在等待父母所在那輛高鐵入站時,我站在革命老區遵義的火車站站臺,站在隊伍最前面。車站周圍的山並不巍峨,卻依然險峻。我知道這個只在政治課本上出現過的城市,將在火車進站之後,被顯著地記入我們家庭的歷史中。我在一個縫隙裡,幹了一件重構歷史的大事。然後我上車,全程記錄了這個被我稱之為“浪漫”的過程,並且發在了社交媒體上,感動了很多虧欠的心。但我並沒有承認,自己對於整個過程中表演性部分的興奮程度,其實遠遠大過將要見到父母本身。

春節期間的大理下了好幾次雨,天氣寒冷難耐。父母沒有任何抱怨,只是不停說好,不停向我確認我的錢花得多麼值得。他們終於已經習慣了我晚睡晚起的作息,會自己打發上午的時間。

為了偷出來一些自己的時間,我偷偷比他們以為的時間早起一點,去客棧的陽臺上聽音樂、曬太陽、看書。但剛要坐下,就聽見父親從樓上房間的陽臺上興奮地喊我小名。我忘記我們住的客棧是一個直角形狀的樓,房間之間幾乎能彼此看得見。我甚至透過他晾曬的平角內褲,看見他裂開嘴的笑容,但我的第一反應是逃回房間。習慣了獨居的都市麗人,沒有辦法在這樣的狀態下見任何人。

每當這樣的時候,父親的第一反應就是當著所有人的面講起小時候給我換尿布、洗澡的故事。也許他是在那樣的時刻,第一次體會到做父親的感受的。他也許本以為那是一段親密的父女關係的開始,所以他始終沒有辦法接受,那幾乎就是我們父女之間最親密的時刻了。往後的日子我都只是越走越遠。

第二天早上我穿戴好坐在陽臺上,父親早已坐在他的陽臺,試圖跟我吼著聊天,我說我先看看書,父親還試圖跟我說點什麼,就被母親輕聲打斷了,彷彿在讓他不要影響我學習。閱讀是從小到大母親唯一給我自由的事。她控制我的愛好和自我認知,唯一不控制我看書。在她面前讀《傲慢與偏見》《情人》中赤裸的片段,在鋼琴凳下面藏《魯濱遜漂流記》和《安娜·卡列尼娜》,然後邊練琴邊偷偷讀小說,是我少女時期被視為精神支柱的反叛。

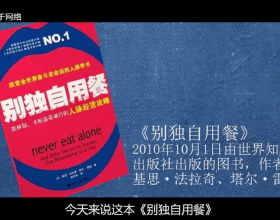

文學教會我的第一個能力就是逃逸。在春節假期的前幾個早上,我終於把郭爽的《月球》讀完。讀這本書跨越了很長的週期,因為每讀完一篇,我都要花很多時間“喘氣”。並不是這本書有多麼煽情悲切或扣人心絃,而是閱讀它的經驗本身、我過往的閱讀經驗和我當下的經驗全部重合在了一起,而我也因此得以從這樣緊密的相處中抽離,就像郭爽在《月球》中的短篇小說《換日線》中所描寫的:

“任何造景都關於時間和空間的組合,如果她要找到能安置自己的座標,就得找到從時空中逃脫的辦法,哪怕只是短暫的一會兒。”

天上的雲極速變化,父母在不遠處等我“學習”;我的氛圍音樂填不滿我們之間的間隙,父母還在剝橘子剝血橙,伺機而動。我讀到書中另外一個短篇《挪威槭》中有一對一起去俄羅斯旅行的父女:

“父親向她示範著愛,但這是對女兒的愛、血緣之愛,而不是一個人對另一個無關的人,一個男人對一個女人,需要忍耐、渴望恆久的愛。”

“他們能看見彼此的區域性,更大的部分卻被淹沒。就像根笛子上的孔洞,他們各自敞開、閉合,卻棲身於同一根笛管之上,由同一株竹子所造。”

顯然我大理的朋友從我父母身上看到了我的區域性,至少是我熱情性格的出處。父母總是熱情地招呼所有人,在任何餐桌上都能變出四川的香腸臘肉,把任何人的廚房都能變成自己的。他們互相調侃,又適時表白,是人前完美的父母。很難想象這樣的父母養大的小孩,會有任何缺憾,會需要任何逃離。

當然,他們依然展現的是血緣之愛,在這樣的愛裡,他們彷彿是沒有性別的。我覺得這幾乎成為了一種表演,但絕不虛偽,而是他們在一段婚姻關係中能夠支撐下去的漫長謊言。

只是在一個瞬間,我看見了他們,作為一個男人,和一個女人。那就是在遵義的火車站我上車之後,我偷偷溜進他們的車廂,一眼發現了在座位上玩手機的母親。她像任何高鐵上會公放一段影片的中年女人一樣,縮成一團。她旁邊的座位空著。因為我計劃同時給他們倆驚喜,所以我退到後一節車廂,等我爸回座位。等了很久,才發現他在前一節車廂的銜接處,來回徘徊、走動。他發呆、看窗外,唯獨不想回到座位。

這是我唯一一次在我“不在場”的時間,看見他們的關係。他們像所有男女一樣沉默。這是我沒有告訴社交媒體的事。

我終於在他們臨走前一天讀完了《月球》,讀到了後記:

“小說寫作的魔力在於,即使在困境中,它仍賦予寫作者重建的能力。重建盼望,重建理想,重建美。寫小說這一持續的、長久的行為終究改變了我,即使在困難時刻,我仍在敲打鍵盤,靠寫作支撐自己。直到某一刻,月球從心的湖面升起。它沉默自在轉動,是庇護所,是心的終端,是界外。

這世界上從沒有過哈克貝利·費恩這個人,他由馬克·吐溫創造而出,永久地活在人心裡。沒有誰見過黑色方碑,除了在阿瑟·克拉克的小說和庫布里克的電影裡,但見到它之後,人都覺得,黑色方碑已經存在很久了。很多人聲稱遭遇過愛,但讀過奧斯卡·王爾德、瑪格麗特·杜拉斯或者王小波之後,部分人獲得了愛的能力。

小說是狂想,是現實之外的澎湃,是不可解釋,是一往情深。而當我抬頭與月對視,決定要用小說造一艘船,讓人可以去月球時,月球從此與我有關。正如海風中擰身等待對方的家人,浩渺時空中,他們是微茫的點,但他們相關。”

此刻,我在父母離開之後的陽臺敲擊著鍵盤。文字曾經帶我偷偷去過很多地方,愛了很多他們不認識的人,建起過幾道他們無法逾越的牆。而我此刻想要藉助文字與他們對視,重新回到他們身邊,張口吃下三瓣橘子,認真咀嚼,然後先張開嘴。

▼

加入單讀全年訂閱

帶你去到更多地方