來源:器械之家,未經授權不得以任何形式轉載,且24小時後方可轉載。

近日,東軟醫療磁共振核心技術再獲新突破:公司基於全新平臺、自主研發的下一代光纖分散式譜儀系統宣告成功!

據公司介紹,譜儀被稱作磁共振裝置的「大腦」,是射頻和梯度系統的控制中心,負責磁共振成像訊號的激發、編碼、採集和重建等諸多工。

由於譜儀的多學科交叉、技術高度密集屬性,研發週期長、投入大、風險高,其核心技術一直掌握在少數幾個國外企業手中,國產廠商長期處於被「卡脖子」狀態,這直接導致了國產磁共振長期在中低端徘徊。

東軟醫療新一代譜儀實現了國產替代的又一突破,國產首款光纖分散式譜儀實現了磁共振成像信噪比、可拓展性、實時性和開放性的全面提升。搭載該技術的東軟醫療新款高階全自研磁共振,也將在4月初的CMEF上亮相。

那麼國產首款光纖分散式譜儀到底有何特別之處?請看我們的詳細介紹!

01

重塑“大腦”實現應用自由

據東軟醫療釋出的資訊,新一代譜儀具有以下四大優點。

信噪比更高:不同於傳統譜儀,新一代譜儀用光纖代替電纜,確保了譜儀發射和接收的訊號和資料失真度更小,進而使臨床影象更清晰,信噪比更高。在其支撐下,新款磁共振裝置可實現高畫質彌散成像、三維等體素高分辨成像、無造影劑腎動脈成像等高階應用。

可拓展性更強:新一代譜儀採用創新的分形架構,擴充套件性更強,不受接收通道數、發射通道數、梯度通道數的限制,可滿足不同場強、不同功能的磁共振裝置需求。而傳統譜儀採用的集總式機箱架構,就像車位固定的停車場,停滿後很難再進行擴充。

實時性更好:新一代譜儀可實現多個任務由分散式的模組並行執行,大大提升了對整機控制的實時效能,使成像更精準、更實時。例如,在人呼吸運動時,新一代譜儀可實時檢測被檢者的運動,適時做出精準的調整,確保掃描高質量順利完成。而傳統譜儀架構無法實現該功能,存在影象質量穩定性欠佳等問題。

開放性更廣:新一代譜儀可提供更多元的科研解決方案。科研人員只需有創新的靈感和對磁共振的理解,就可在整機上開展研究工作。比如東軟醫療與清華大學合作開展的頸動脈斑塊科研專案,就得益於該譜儀強大的開放序列、科研介面及開發和除錯工具。

相比其他核心部件,譜儀系統實現自主研發具有特殊的意義,據東軟醫療介紹;如果說磁體、梯度、射頻的自主研發,使磁共振整機創新進入了自由王國,那麼實現高效能譜儀系統的自主研發,則使磁共振臨床應用創新進入了自由王國。

醫生能夠透過譜儀實現多種多樣的臨床掃描方案,對於一些科研使用者,甚至還可以在譜儀平臺上創作自己的全新作品——創新的磁共振成像方法。

02

核心部件接連突破

國產替代實現“質變”

核磁共振成像儀主要由幾大部件構成:磁體、頻譜儀、線圈、應用軟體。其中最難的是磁體、頻譜儀、應用軟體。除了線圈,都是具有高科技含量的尖端產品。加上核磁共振成像技術以前一直被西門子、通用電氣、飛利浦三巨頭壟斷,價格自然就貴了。

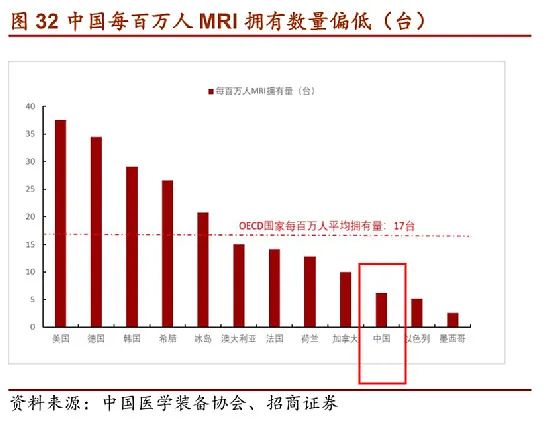

沒有更多選擇就沒有議價空間。為了買一臺磁共振裝置,國內醫院常常需要花費幾百萬元甚至數千萬元。這在一定程度上造成了我國醫用磁共振裝備不足,百萬人口磁共振擁有量不到美國、日本的1/10,且磁共振檢查價格居高不下,醫院影像科排隊最長的就是核磁共振,費用往往要上千元。

公立醫院裡,更是看不到國產醫療裝置的蹤影,外資品牌壟斷牢牢掌控著醫療裝置的定價權。

2013-2014年,工信部,衛計委等多部門聯合召開會議,鼓勵國產醫療裝置應用。國產核磁共振裝置企業,迎來了翻身的機會。

有了政策的支援,國產裝置主動參與國家集採專案,利用價格和數量優勢佔據市場。蘇州朗潤的1.5T及以上MRI中標價,甚至降到了293萬元。聯影、東軟、朗潤、安科等企業下場廝殺,僅用5年時間,就把國產裝置市場從5%拓展到了42.3%。考慮到醫療機構未來還將進行裝置換代,這一比例還將繼續攀升。

同時為了擺脫低質低價、惡性競爭的局面,也為了讓我國磁共振核心部件、核心技術不再受制於人,多家企業走向了自主研發之路。

2021年11月3日,國家科學技術獎勵大會在人民大會堂隆重召開。會上,由聯影醫療牽頭,攜手中科院深圳先進技術研究院,以及中國人民解放軍總醫院、復旦大學附屬中山醫院協同創新,共同完成的“高場磁共振醫學影像裝置自主研製與產業化”專案榮獲“2020年度國家科學技術進步獎一等獎”。

聯影3.0T 磁共振在醫院投入使用

專案攻關突破了譜儀、射頻功放、梯度功放、梯度線圈、射頻發射線圈、超導磁體等一系列核心關鍵技術,成功研發出中國首臺3.0T高場磁共振並實現整機制造與應用,填補了國內空白。

傳統磁共振採用的是線性成像模式,專案團隊創新性地提出了非線性快速成像新方法,即透過“少採”冗餘資料實現高倍加速的保真快速成像,大大縮短了掃描時間。

這一專案的成功也標誌著中國成為繼美、德之後,第三個實現高場磁共振全部核心部件自主研發的國家。

2017年5月,東軟醫療全球磁共振研發中心正式落戶上海,開啟了攻克核心技術、全鏈自主可控之路。

東軟醫療自研的超導磁體

經過五年的研發,近日傳來訊息,東軟醫療磁共振研發中心3.01T超導磁體研發成功!而在此前的五年裡,東軟醫療已陸續完成1.5T超導磁體、譜儀、梯度及射頻放大器、梯度及射頻線圈等核心部件的研發,真正實現了該領域的全鏈自主可控。

據介紹,東軟醫療成為了世界上第四家核心部件完全自主研發的磁共振整機廠商。

近期我國的無液氦磁共振創新也接連實現了重大突破,器械之家也做了跟進報道。

1月19日,萬東醫療創研的100%無液氦超導型磁共振——開天i_Vision1.5T,獲得中國國家藥品監督管理局上市批准,這也是首臺獲得註冊證的無液氦型超導磁共振。(點選檢視詳細報道)

朗潤“固冷”無液氦超導磁共振產品示意圖

朗潤醫療研發的全球第一款“固冷”無液氦醫用超導磁共振產品也已經透過國家藥品監督管理局(NMPA)的註冊審批,即將上市。(點選檢視詳細報道)

兩款產品採用了不同的技術路線,而無液氦技術應用,不僅限於醫療,還可進一步延伸至航空、軍事等多領域,無疑打開了百億元級別的增長空間。

國產無液氦磁共振創新在短時間內相繼湧現,也顯示出了國產替代正逐步實現“質變”,跳出以往低價競爭的困局,產品的部分指標已經達到國際領先水平。

03

2021磁共振銷售排行

國產打入前三

核磁共振成像精確度高,有一定財政實力的醫療機構都會選擇購入裝置。國核心磁共振裝置保有量因此節節攀升:2015年,國核心磁共振還只有8590臺,到了2020年,這一數字已經達到17751臺。如果按照每年購入額計算,國內近三年的銷售額更是實現了“1750臺-1958臺-2346臺”的三連跳,年複合增長率達15%。

據中國海關統計,2020年中國核磁共振成像裝置進口金額為59.303萬美元,同比增長8.9%,受新冠疫情影響,中國核磁共振成像裝置出口金額為12.$30.3萬美元,同比下降26%。

中國核磁共振成像裝置出口數量較多,2020年中國核磁共振成像裝置出口數量為937套,同比下降36.9%,進口數量為375套,同比下降5.54%。中國MRI裝置進口數量少貨值高,其中1.5T和3.0T國產化率分別為20%和16%,國產替代空間廣闊。

安徽省醫保局資料顯示,2020年度全省公立醫療機構乙類醫用裝置報名集中採購70臺裝置。其中國產品牌中標8臺,中標數量佔比17.8%;國產裝置(國產品牌和在國內生產的國外品牌)中標15臺(8臺國產品牌,GE天津公司中標1.5T磁共振第1包7臺),中標數量佔比33.3%。國產裝置中標比例較往年呈上升趨勢,基本形成國產裝置與進口裝置充分競爭的局面。

除了安徽省,各地都在鼓勵支援國產裝置,提高醫療機構國產裝置的配置水平。比如2021年4月海南省公佈《國家發展改革委商務部關於支援海南自由貿易港建設放寬市場準入若干特別措施的意見》,鼓勵高階醫療裝備首臺(套)在海南進行生產。凡被列入首臺(套)重大技術裝備推廣應用指導目錄或列入甲、乙類大型醫用裝置配置許可目錄的國產大型醫療裝置,只要在海南落戶生產,在政府採購中會優先採購。

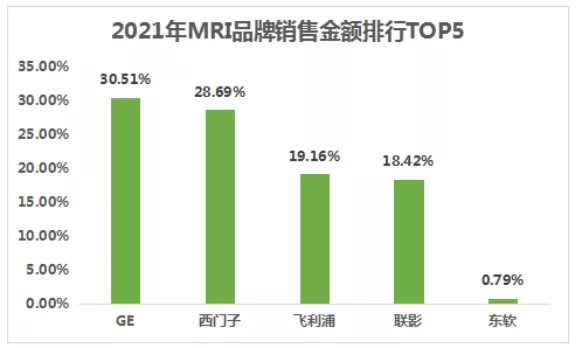

據醫招採統計資料,2021年國內共採購MRI 1061臺,合計金額達158億元。併發布了2021年採購MRI品牌銷售金額及數量排行。

圖片來源醫招採

在MRI的品牌銷售數量上GE在國內依舊是第一佔比27.94%,其後是西門子佔比25.42%、聯影22.78%、飛利浦17.63%、東軟1.56%,近年來在國內MRI市場前例已經出現了國產裝置的身影,其中聯影的銷售數量已經超過了飛利浦。

圖片來源醫招採

在銷售金額上來看,在TOP5排行中依舊是進口品牌佔據較大的份額,佔比78.36%,國產僅為19.21%。其中GE佔比30.51%、西門子佔比28.69%、飛利浦佔比19.16%、聯影占比18.42%、東軟0.79%。

——

作為以技術驅動發展的醫療器械行業,對研發創新的投入力度將影響企業未來的成長空間。

以東軟醫療為例,其2017、2018、2019三年的研發投入分別1.52億元、1.7億元和1.81億元,佔營收的比重分別為10.55%、8.85%和9.39%。如果再加上資本化的研發投入,東軟醫療2017、2018、2019三年的研發投入分別達到3.58億、4.01億元和 4.08億元,佔營收的比重高達24.75%、20.8%和21.21%。

核心部件自主意味著要自行跨越國外老牌企業數十年形成的技術鴻溝,難度可想而知。而GPS研發投入都在20%~30%以上。

集中帶量採購,發揮規模效應,以量換價,鼓勵採購國產裝置。但如果安徽集採試點演變成常態化,甚至將大型醫療裝置正式納入國採範圍,那麼中標企業利潤空間勢必大大壓縮,從而影響國產裝置研發投入的積極性,這對於國產大型醫療裝置想打破壟斷,突破“卡脖子”,去追趕GPS高階的結果可想而知。如何把握當中的平衡,是企業和國家需要共同面對的難題。

隨著《“十四五”醫療裝備產業發展規劃》正式出臺,醫療裝備國產化被推向國家戰略高度,讓我們期待未來中國醫學影像裝置行業的崛起之路更加順暢。