2022年2月11日,Nature Communications 線上發表了題為 "Genomic variants affecting homoeologous gene expression dosage contribute to agronomic trait variation in allopolyploid wheat" 的研究論文,解析了多倍體小麥部分同源基因的表達模式與農藝性狀的關係。

異源六倍體小麥基因組的複雜性雖然給小麥基因組學研究增加了難度,但也提高了小麥基因組對基因突變的容忍度,使六倍體小麥能夠適應多樣的生存環境,得以在世界範圍廣泛種植。六倍體小麥的三個亞基因組(AABBDD)含有高度相似的基因複製(homoeologs, 即多倍體物種內的直系同源基因,下稱部分同源基因)。相比於二倍體模式植物,這極大地拓展了基因調控網路的複雜性,尤其是參與調控基因表達的trans-eQTL會大量增加。eQTL指調控基因表達量的數量性狀位點,trans是相對cis而言,本研究定義cis-eQTL 距離被調控基因的不大於 1 Mb。在人和一些二倍體作物中,eQTL 分析已被廣泛應用於基因表達調控分析和針對特定性狀的候選基因預測。但是,針對多倍體作物的 eQTL 分析還罕有報道。

本研究對一套約 200 份品種的小麥遺傳多樣性群體進行了表型資料收集、基因組和轉錄組測序。利用上述資料,我們在群體水平上對部分同源基因表達水平的多樣性和相關性,同源染色體本身在群體中的遺傳多樣性對不同亞基因組基因表達水平的影響以及對部分同源基因表達量相關性的影響,eQTL富集與染色質開放狀態、三維染色質互作的關係等進行了一系列的分析。為了突出亮點,本推送重點解析文章中部分同源基因之間表達量的關係及其對小麥農藝性狀的影響。

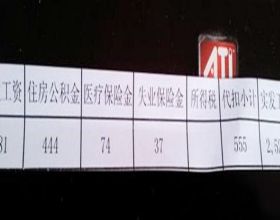

A)homoeolog在200份小麥品種中的表達譜;B)homoeolog複製之間的表達相關性;C)homoeolog複製表達的不同模式

我們發現小麥中大多數部分同源基因複製在群體中呈現出協同表達的模式。當部分同源基因一個複製高表達的時候,其它兩個複製的表達也高(圖1)。這說明部分同源基因的不同複製受共同的調控網路控制。有少數部分同源基因複製之間的表達量差異明顯,呈現出負相關的表達模式。我們把這種負相關的表達模式稱為表達失調(dysregulation;注:此處的 dysregulation 表明部分同源基因複製之間的表達關係,與之前二倍體物種中報道的 dysregulation不同),把表達量低的基因複製稱為失調基因(dysregulated gene)。我們發現表達失調現象受到遺傳變異的控制(圖2)。在群體水平上,當基因附近區域缺乏 SNP 時,部分同源基因複製之間的表達譜呈現正相關。而當基因附近區域的 SNP 數量增加時,部分同源基因複製之間的表達譜逐漸轉變為負相關。這暗示遺傳變異有可能透過部分同源基因複製間的表達量差異對農藝性狀產生影響。

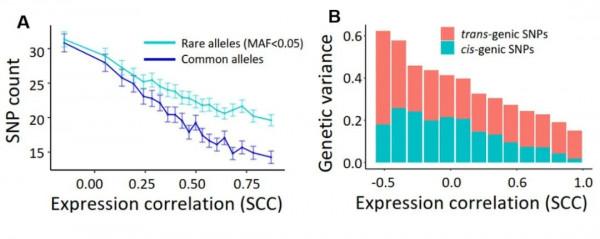

A)homoeolog複製之間的表達相關性與順式SNP數量的關係;B)遺傳力與表達失調之間的關係

將 eQTL 訊號與 GWAS 結果進行整合以預測控制性狀的候選基因(SMR, Summary data-based Mendelian Randomization),已經在人類遺傳學領域得到了廣泛應用。為了系統探究基因表達與農藝性狀的關聯,我們利用 eQTL 圖譜與 GWAS 結果預測 QTL 的候選基因,並對獲得的候選基因開展網路生物學分析 (圖3)。我們發現相同或者相關的性狀,其候選基因往往富集於同一個網路模組。提示同一訊號通路中的很多基因的表達量可能協同變化,並對農藝性狀產生影響。

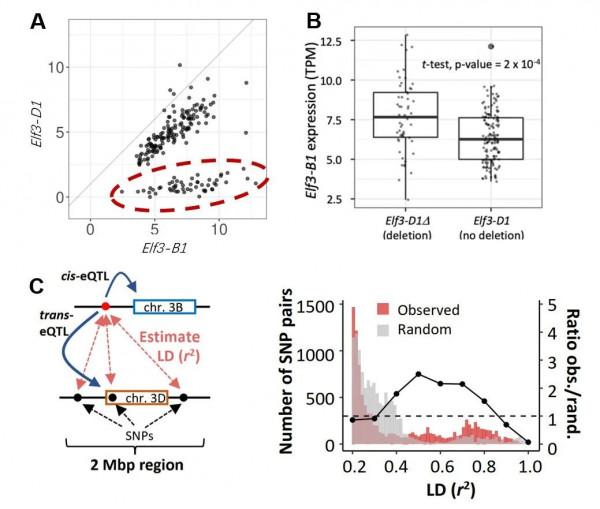

SMR 預測的候選基因中有一些功能已知的基因,比如,水稻 SPL14的一個同源基因(理想株型的候選基因,同時調控分櫱數,穗粒數和千粒重等),Elf3基因(開花期的候選基因)等。進一步對Elf3 的同源基因複製表達量進行分析,發現Elf3-D1的表達失調與Elf3-B1的表達量負相關(圖4)。Elf3-D1的表達失調由其缺失引發。這個缺失被前人的研究證明與小麥開花期的提前有關。Elf3-B1的表達量與Elf3-D1的基因型關聯 ,且這兩個基因所在的基因組區域存在高於背景的連鎖不平衡。這印證了我們開始的猜測,遺傳變異可以透過引發基因複製之間的表達差異而對農藝性狀產生影響。

A) Elf3兩個複製的表達值比較,紅色虛線標註Elf3-D1 表達失調的小麥品種;B)Elf3-B1 的表達與Elf3-D1 不同等位基因的關係;C)表達失調的homoeolog複製之間的連鎖不平衡

基於 Elf3-D1 的結果,我們嘗試探索其它表達失調基因與農藝性狀的關係。我們一共找到 59 個類似於Elf3-D1 的基因,它們的表達量都與其他亞基因組複製存在強烈的負相關。這些負相關大都由該基因在部分小麥品種中的低表達(或者沉默)引發。經過多方面的摸索和嘗試,我們發現一個小麥品種含有的表達失調基因數量與農藝性狀有明顯的相關性:失調的基因越多,小麥的籽粒越大,但小穗數越少(圖5)。儘管我們發現了59 個基因有表達失調的情況,但一個小麥品種中平均只含有 8 個失調基因,最多的小麥品種含有 31 個。如果這種基因的積累與農藝性狀之間有因果關係,那是否意味著積累更多的失調基因可以獲得更大的籽粒?我們在更大規模的遺傳多樣性群體中對這 59 個基因進行檢測,同樣發現了失調基因數目與農藝性狀之間的相關性,但沒有發現能夠積累更多失調基因的小麥品種。進一步使用這 59 個基因的表達值對農藝性狀進行預測(genomic prediction)。預測準確度與前人使用 5000 個表達失調基因對玉米農藝性狀的預測準確度相當(注:玉米是二倍體,二倍體中基因表達失調的概念與本研究不同)。這個結果讓我們相信,我們發現的表達失調現象是多倍體小麥中特殊的表達模式,而且與農藝性狀的關係緊密。

A)農藝性狀與表達失調基因的數量之間的相關性;B)利用表達失調基因的表達值直接預測農藝性狀

我們從 Elf3 兩個同源複製之間的表達量相關性出發,發現不同複製之間存在劑量差異,而這種現象伴隨著對特定等位基因組合的選擇。由此,我們發現表達失調基因的數量與農藝性狀之間的關係。我們推測這種基因的積累(或清除)可能是育種選擇的結果。這 59 個基因在染色體上分佈隨機,沒有功能富集。單個地對這些基因進行分析,它們與農藝性狀之間沒有關聯性:沒有GWAS訊號,表達值與性狀不相關,也不是控制性狀的已知基因。只有對失調基因的數目進行統計時,它們與農藝性狀的關係才變得明顯。我們不清楚這些基因是透過什麼機制對農藝性狀產生了影響,但我們也許可以透過對這種失調基因數量的調整,來實現不同的育種目的。

本文的內容看似繁雜,但都圍繞著部分同源基因表達失調(homoeolog dysregulation)的前因後果開展。我們的博士後導師,Akhunov 博士對多倍體小麥基因表達的遺傳機制與進化規律有著深厚的理解。在他敏銳的洞察力下,我們發現了部分同源基因表達失調與農藝性狀的關聯。受限於群體大小與轉錄組的取樣時期,我們對12個農藝性狀的候選基因預測只是非常初步的嘗試。相信隨著該領域的發展,很快會有更深入和全面的研究出現。

感謝小麥研究聯盟提供的交流平臺,藉此機會打一個廣告。本文的第一作者,賀飛博士,已經在中科院遺傳與發育生物學研究所建立了自己的課題組,目前正在招收博士後、科研助理以及客座學生,歡迎聯絡([email protected])。

原文連結:

https://www.nature.com/articles/s41467-022-28453-y

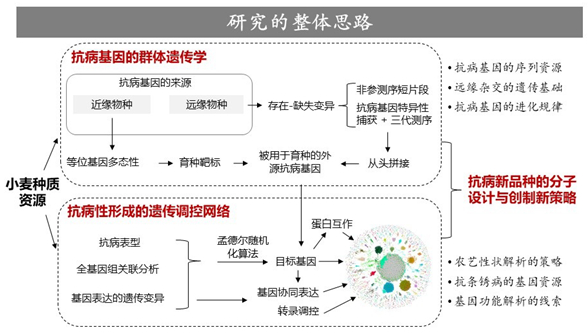

賀飛老師研究內容簡介: