原創 劉曉博

一位大佬的言論,把今天的地產股嚇癱了!

上圖是今天A股跌幅最大的15個行業板塊,房地產名列第三,跌了2.82%。

下圖是A股裡房地產股的跌幅排行榜:

下圖則是港股裡的地產股跌幅榜:

不少保險公司重倉地產,所以A股中這個板塊跌了2.8%。

跟房地產千絲萬縷聯絡的銀行股板塊,跌了1.94%。

而當地產、保險、銀行一起跌的時候,大盤自然就扛不住了。上證指數今天跌了34個點,接近1%。

這位大佬,就是萬科的掌門人鬱亮。他2月11日在萬科集團2022年會上的“總結髮言”,在剛剛過去的週末流傳出來,並被媒體廣泛報道。

大概有以下內容:

1、房地產行業到了黑鐵時代。

2、行業進入縮表出清階段。對房地產業來說,縮表出清就是去金融化。去金融化是一個必然趨勢,也是痛苦的過程。

3、今年是背水一戰的一年,如何理解背水一戰?就是要麼死、要麼活,沒有中間狀態。不要再心存幻想,必須要快速、堅決出清。縮表出清對於我們來說,就是一場生死之戰。

4、房地產發展新模式是“一箇中心,三個基本點”。一箇中心,就是解決老百姓居住問題。三個基本點,分別是房住不炒、租購併舉和人—地—房的匹配。還有兩個重大變化。市場分化會越來越明顯、行業規模開始萎縮。

5、當前最主要的八個字是“節衣縮食、戰時氛圍”。只能以輸贏論英雄,只能從打贏仗的隊伍裡面選拔幹部。管理人員都要全部下沉,身先士卒。集團已經取消原集團合夥人的層級,所有原集團合夥人全部下沉到所在單位。

6、省吃儉用,減少浪費,營造節衣縮食的戰時氛圍。我助理給我定機票的時候是不會買頭等艙的,如果有時間接近的航班也會哪班便宜買哪班。

7、今年大家的收入肯定是大幅下調,包括我們的福利、補貼等等,要跟黑鐵時代相適應。

8、面對10%左右微利的行業,我們需要流程再造。房地產過去每個環節都可以外包,每個環節外包出去之後我們還能賺錢,今天還能做到嗎?所有的工作都假手於人,每個人都要賺10%,我們肯定沒錢賺,所以我們要流程再造。黑鐵時代了,我們自己不幹誰幹?

9、萬科要做專業高手、全能冠軍、長跑勝將。靠一招鮮吃天下的時代已經結束了。現在要開發、經營、服務並重,這也是萬科新的鐵人三項。

如果你熟悉房地產,看完上述觀點之後,一定會想起2018年9月萬科在深圳大梅沙的那次會議,以及著名的“活下去”的口號。

這個口號在當時引起了軒然大波,不少人指責鬱亮危言聳聽。

在經歷了恆大、華夏幸福等一系列房產巨頭的危機之後,再回過頭來看鬱亮的“活下去”,不少人佩服他的先知先覺。

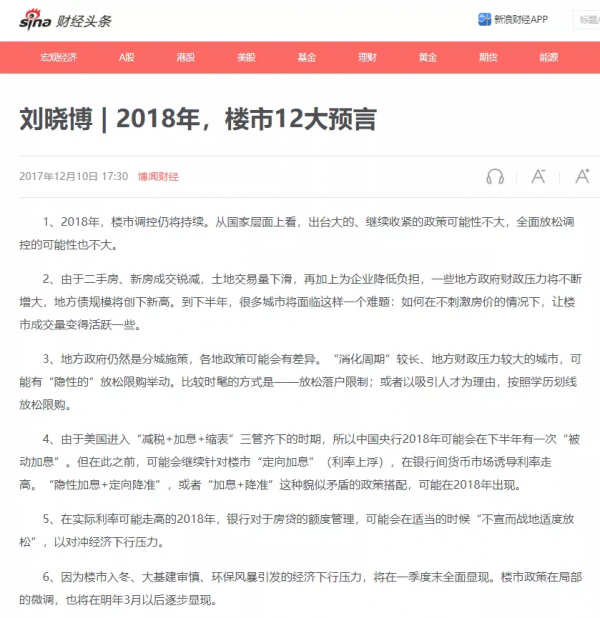

不過,在2017年、2018年前後,認為中國的大房企即將出事,這種觀點並不鮮見。我搜出了我2017年12月寫的一篇,對2018年樓市的12大預測文章,裡面就如下判斷:

只不過,同樣的觀點由行業大佬說出來,影響就要大很多。

該怎樣看鬱亮“黑鐵時代”的判斷?

用金屬比喻行業的發展階段,大家預設的是四階段論:黃金—白銀—青銅—黑鐵。

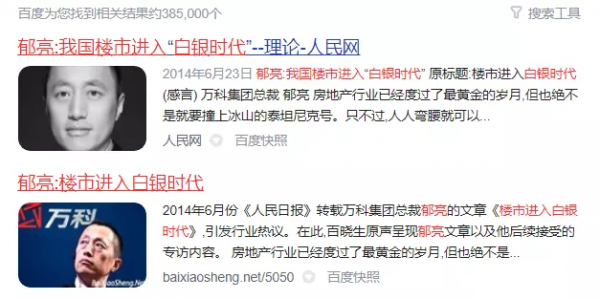

大概在2014年6月,鬱亮寫了一篇“我國樓市進入白銀時代”的文章,被人民網等媒體轉載。

當時的背景是樓市非常低迷,“崩盤論”盛行。所以鬱亮的文章,有鼓勵士氣的含義。他的觀點是:

房地產行業已經度過了最黃金的歲月,但也絕不是就要撞上冰山的泰坦尼克號。只不過,人人彎腰就可以撿到黃金的時代結束了,房地產行業進入了白銀時代。

雖然不再是人人彎腰就可以撿到黃金的時代,但白銀仍然是貴金屬。

從2014年至今才8年,鬱亮就直接跳過了“青銅時代”,給房地產行業了一個“差評”!

這個判斷,以及“節衣縮食、戰時氛圍”、“背水一戰”等表述,讓今天的地產股嚇得腿軟了。

更好玩的是:萬科的A股,今天也被投資者們“做”出了一個4.44%的跌幅,來回應鬱亮的“生死之年”。

萬科在香港上市的H股,大跌了超過6%!

進入農曆虎年之後的前幾個交易日,房地產板塊走勢是相當不錯的。樓市的基本面看不到任何利空,反而有很多利好:

樓盤預售資金監管政策有所放鬆;廣義貨幣M2同比增速強勁反彈;惠州、蘇州等多個城市房貸利率出現了超過80、甚至100個基點的大幅降息;部分城市公積金貸款政策有所放鬆……

鬱亮是否又“危言聳聽”了?

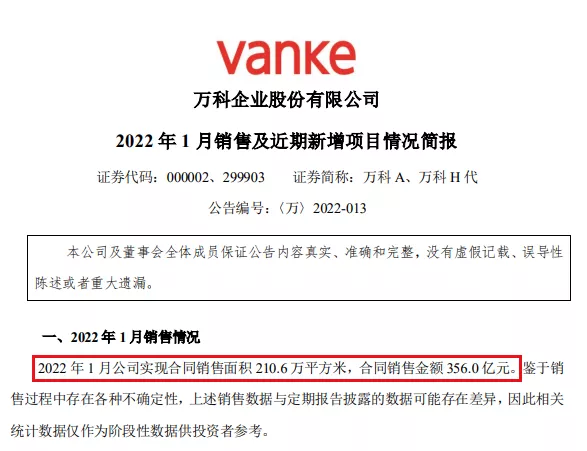

我們不妨看一下2022年1月萬科的銷售資料:

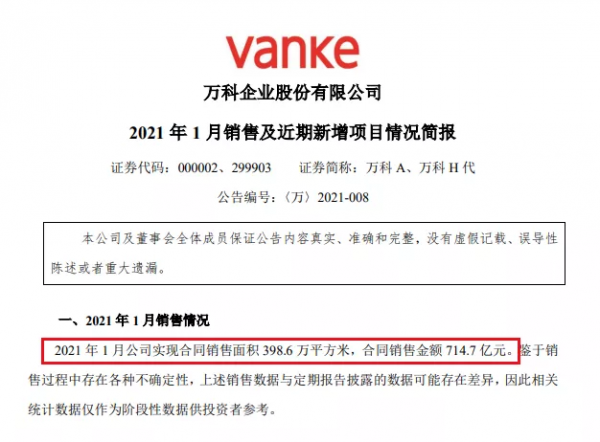

再看一下2021年1月的資料:

今年同期銷售額,只有去年的一半不到。這其中有春節不同步的因素,但主要還是因為樓市偏冷。

上圖是主要房企2022年1月的銷售情況,大幅下滑是普遍的。

所以,雖然樓市政策底已經出現,整體上的寬貨幣也在變成寬信用,但對於房企來說,感知的溫度仍然是冰冷的。

因此,鬱亮說“黑鐵時代”是不過分的,適用範圍是房企角度。

但對於樓市來說,我認為還有“青銅時代”,這是從正常購房者、或者大中城市樓市角度來說的。

在北京、上海,樓市出現了啟動的跡象。弄不好,京滬可能會在今年上半年要加碼樓市調控,而不是繼續放鬆!

從城鎮化率角度看,每年1%的城鎮化增速,還能維持10年左右。所以,整體房地產市場不是“黑鐵時代”。

房企內部則不一樣,的確很多房企面臨生死。

我不喜歡“縮表”這個說法,太金融化了,就好比有人愛把股票稱為“籌碼”一樣。

中國房地產行業需要的是去槓桿、去產能。“縮表”和“擴表”還是留給央行用比較合適。

去槓桿、去產能當然是痛苦的。對於房企來說,去槓桿就需要賣專案,需要壯士斷臂;去產能,需要做縮小企業規模、裁員。

但這是沒有辦法的事情。

中國新房市場每年17億到18億平方米的銷售量,就是頂部。過去幾年,一直圍繞這個頂部運轉。未來可能還會下降到15億、14億平方米。

去年下半年之前,每個房企、每年的目標都是擴張性的,這當然無法持續。當蛋糕無法繼續做大的時候,只能讓一批企業、一批人離場。

沒有人願意主動認輸,只能透過最殘酷方式對決!

所以,房企的黑鐵時代到來了。

不過,能主動順應時代之變,真正擁有“管理紅利”的企業還是有未來的。這種殘酷的淘汰戰,對優秀企業反而有利。

另外,政策就是用來調控“主流預期”的,當大家都偏向悲觀(或者樂觀)的時候,政策就會繼續發力,讓這種預期落空。