本文章為“一條”原創,未經允許不得刪改、盜用至任何平臺,否則將追究法律責任。

2019年,人類史上第一個

真正的賽博格(電子人)誕生。

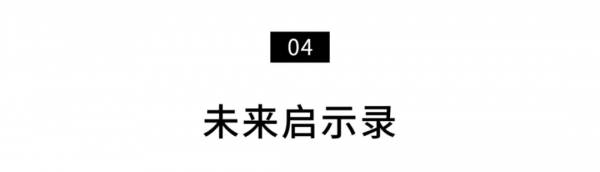

它叫彼得2.0,

由一個“外掛大腦”和“機械肉體”組成。

它的本體,彼得·斯科特-摩根今年64歲,

是一位來自英國的機器人科學家。

2017年,他被確診患有運動神經元病(MND),

也就是大家熟知的“漸凍人”,

醫生認為,他活不過兩年。

不信邪的彼得

利用他對人工智慧和機器人技術的瞭解,

對自身進行了改造。

不僅將身上所有因病萎縮的器官

都替換成了機械裝置,

還創造出了一個外掛大腦和虛擬形象,

幫助自己和外界進行交流。

兩年後,彼得非但沒死,還進化成了彼得2.0,

他的生命形態得以延續,甚至“永生”。

2021年,彼得將自己的經歷書寫下來,

並首次在中國大陸出版。

一條用郵件採訪到了他,

聊了聊他傳奇的一生,和對人類未來的展望。

撰文 魯雨涵 責編 倪楚嬌

收到彼得的郵件回覆,距離我們發出採訪提綱,過了將近一個月。

準確地說,人們所熟悉的彼得已經“消失”了。這份長達16頁的文字回覆,其實是彼得2.0回答的。

談起自己的身份,彼得很嚴謹。他會不厭其煩地糾正和強調,他不是機器人(robot),而是賽博格(cyborg)。

機器人是機器,但配上了像人一樣的神經系統。而賽博格是給人的神經系統加上機器配件,人腦進行思考,其他生理部件則機械化。簡單說,就是人類和機器的融合體。

這一充滿未來感,通常出現在科幻小說和超級英雄電影裡的概念,在彼得身上成為了現實。

2017年,彼得被確診為“漸凍症”。人們把它稱為“世界上最殘忍的疾病”,斯蒂芬·霍金患的就是這種病,折磨了他55年,直到去世。

患病的人因為肌肉萎縮,會陸續失去行走、吞嚥、排洩和呼吸的能力,超過一半的病人會在患病後2年內去世。每一年投入在藥物研究上的錢數不勝數。

接受我們的採訪時,彼得已經在生命的最後階段。

他全身上下只剩下眼睛、耳朵和大腦還在運作。他終日躺在床上,靠機械裝置維持基本的生理需求。每天醒來之後和入睡之前,都有人為他進行必要的身體檢查和“維護”。

他不能說話和移動,沒有味覺和嗅覺,唯獨保留了敏感的觸覺,“我能感受到身上癢,但是我撓不到。”

另一方面,彼得2.0則十分繁忙,它每個星期要工作60個小時,準備演講、接受採訪、處理基金會的業務……

彼得也會對實體的世界感到嚮往。出版社的編輯和他接洽時,大多用郵件交流。有一次,彼得提出想看看編輯的照片,他想知道一直和他對話的這個人,在現實里長什麼樣。

我們在發給彼得的採訪提綱裡,也附上了向他問好的照片,他高興地回覆說:“謝謝你可愛的照片,這讓我很開心(It made my day)!”

他樂觀得有些不可思議,長長的文字回覆裡,字裡行間都透露著積極和喜悅。“我想象自己在一個奢華的按摩會所裡,每天都可以心安理得地躺著不動,還有比這更棒的事嗎?”

畢竟對他來說,還活著,就已經是奇蹟了。

2017年,59歲的彼得正在享受人生中最快樂的時光。

他擁有眾多閃著光的頭銜,帝國理工學院博士、大英帝國勳章獲得者、機器人科學家、公司高管、巡迴演說家……

憑藉這些成就,彼得早早實現了財富自由,剛到四十歲就正式退休,和伴侶弗朗西斯一起周遊世界。

他是在北極圈旅遊的時候發現異常的。當時他泡完熱水澡,正準備出浴缸,右腿突然開始劇烈震顫,彼得沒有當一回事。

之後,他開始頻繁出現不能控制身體的情況,間隔時間越來越短。

一開始只是右腳,後來蔓延到了膝蓋和整條腿,然後左腿也出現了相同的症狀,過馬路的時候,一個小老太太都能比他走得快。還不到60歲的彼得不得不坐上了輪椅。

將近一年時間裡,彼得一直奔波在各種醫院之間,想搞清楚自己的身體到底怎麼了。

實現這個目標的過程就像一個“尋寶遊戲”,檢查做得越來越細緻和深奧,從普通的胸部X光,到繁瑣的血液檢查,再到肌電圖和腰椎穿刺,陸續排除了腦瘤、脊髓腫瘤、中風……才得到了確切的答案——運動神經元病。

確診當天,彼得和弗朗西斯按照計劃,參觀了醫院附近的考古博物館。他們花了兩小時,慢慢欣賞了數萬件展品。

漫長的確診過程,讓他做足了心理準備,他甚至有些自豪:“面對這樣的診斷結果,我一定是歷史上最坦然的人之一。”

趁生活還能自理,彼得開始大量調查運動神經元病。大多數資訊是消極的,但他成功發現了一個“漏洞”:漸凍症患者的主要死因是飢餓和窒息,但事實上,他們的消化道和呼吸道功能完全正常,只是沒有力氣進行消化和呼吸。

如果可以用外部力量幫助他們攝取食物,或者藉由空氣泵促使肺部膨脹,就可以完美解決這些問題。

從本質上來說,維持漸凍症患者的生命,並不是一個醫學問題,而是工程問題,可以透過尖端的機械裝置來解決。

意識到這一點的彼得異常興奮,還有誰比他自己——工學博士兼機器人科學家——更懂機械呢?

他突然想起自己從青少年時期就秉持的信仰:只要人類足夠聰明,足夠大膽,隨著科技的發展,宇宙裡的任何問題都可以被解決。

他要用自己的身體來驗證這一信仰,“拿生命做實驗”。

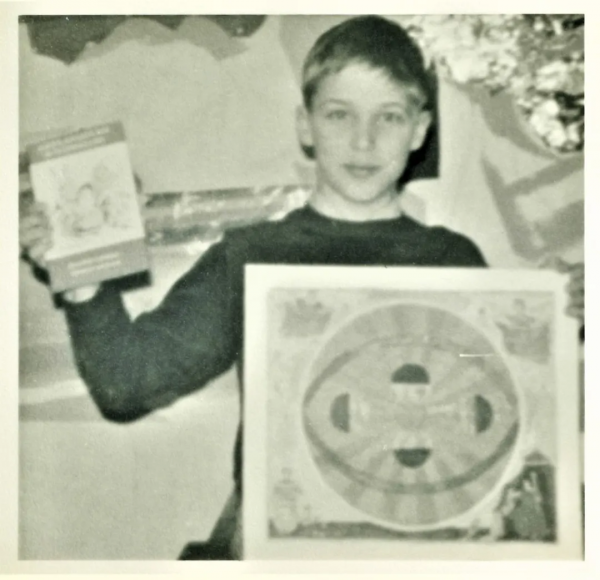

彼得生來就是個“先驅者”。

在帝國理工學院讀書的時候,彼得因為一本科幻小說對機器人產生了興趣。帝國理工沒有機器人系,他就說服學院允許自己無限期休學,自學機器人。

工作以後,他是那個最格格不入的。領導不喜歡他的提案,他就繞開領導,直接和客戶推銷他的想法,為公司拉到了一位大客戶,他因此成了公司史上最年輕的初級合夥人。

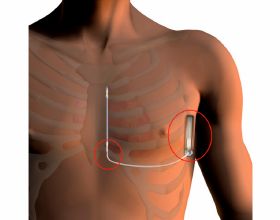

彼得也把這種大膽用在了對抗病魔上。他用工程師的思維,設想了三項“管道改造”手術,解決隨時可能面臨的吃飯和排洩問題:

1、在胃裡插一根管子,用來送飯送水,這叫“輸入”;

2、一根管子從膀胱裡滲出來排尿,這是“一號輸出”;

3、另一根管子從結腸伸出來排便,這是“二號輸出”。

為了讓這三個手術聽起來更專業,彼得給它們取名為“三重造口術(tripleostomy)”。這是他自己生造的詞,沒想到後來得到了醫學界的認可,寫入了《英國醫學雜誌》。

醫生聽了他的想法都有些吃驚,從來沒有人在這些功能還健全的時候,就主動要求做手術。

另一方面,沒有一家保險公司願意給他投保,彼得必須自己承擔一切治療產生的費用,這很可能花光他一輩子的積蓄。

為彼得拍攝的紀錄片《彼得:人類賽博格的誕生》,記錄了改造的全過程。

考慮到彼得的身體,醫生把這三臺較小的手術結合成一臺整體手術,同時找來了麻醉師、消化道外科醫生和泌尿外科會診醫師。

因為幾乎沒有運動神經元病患者做手術的前例,手術的具體執行過程需要他們自己摸索,麻醉方案是專門為彼得原創的。

好在三個手術本身並不困難,三重造口術進行得很順利,除了當晚發生的一個小插曲。

彼得從睡夢中嗆醒,發現自己不能自主呼吸了。他立馬又被推進了手術室,做了氣管造口術,提前過上了依賴呼吸機的日子——三重造口術變成了四重造口術。

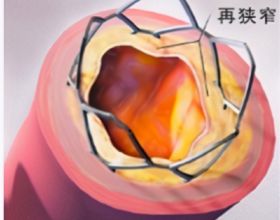

解決了吃飯、排洩和呼吸問題,擺在彼得面前的是新的挑戰。

這個病另一個常見死因,是痰液進入肺部導致的感染。最好的解決辦法,是做喉切除手術,而副作用是再也不能開口說話。

這是他交出的最終答卷:“未來的我,一部分是溼件,一部分是硬體。溼件——也就是大腦,會加上大量的機械神經,成為彼得2.0;而硬體——我的身體,將只用來維持大腦運轉。”

做決定之前,彼得和弗朗西斯認真地談了一次。弗朗西斯沒有那麼多專業知識和宏大目標,他只希望愛人可以陪自己更長的時間:“比起完完全全地失去你,你沒有真正死去,還有一部分活著,總要沒那麼可怕。”

弗朗西斯的話,讓彼得下定決心成為賽博格,“竭盡全力當一個不死之人。”

就像是命運使然,從小到大,彼得因為不墨守成規而收穫的一切:一個機器人學位,和相對殷實的財富積累,成了彼得2.0誕生的基礎。

成為彼得2.0的第一步,是像霍金那樣,讓AI替自己說話。

當時的彼得身體每況愈下,連用手指操縱輪椅的動作都完成不了了。他開始練習用眼睛和麵部肌肉打字。

“一開始我還有點不習慣,大概一年之後,夢裡的我都開始用眼睛表達我的想法,而且非常自然。人腦真的太強大了!”

在科技公司的幫助下,彼得擁有了和霍金類似的多功能輪椅,裝備有機械臂、攝像頭、膝上型電腦等裝置。打字的時候,攝像頭會追蹤他的眼睛,打出對應的字母,然後播放出來。

不過,彼得並不滿足於霍金使用的機械音,他希望大家聽到的依然是他自己的聲音。

這個過程比彼得想象的還要漫長。

他在錄音室裡待了30個小時,錄製了數千條原聲語音。之後,專業公司用語音克隆技術,製作了與彼得音色十分相近的合成語音,期間也經歷了很多次返工。

為了讓彼得2.0說出儘可能多的單詞,他們採用了更復雜的“單元選擇法”。“比如說,我從來沒有錄過‘一條’兩個字,但是AI會幫助我把需要的音節拼起來,用我的聲音讀出來。”

拿到最終成果的時候,距離彼得第一次踏進這家公司,已經過去了一年多時間。

與此同時,彼得還在忙活另外一件事——給自己製作一個“虛擬化身(Avatar)”。

這個技術通常會被使用在特效電影裡面,化身和彼得長得一模一樣,可以模擬他的面部肌肉,配合他說的話張嘴、閉嘴。

整個過程是在松木製片廠完成的,他們曾給《星球大戰》和“007系列”做過特效。彼得的臉上被點上30多個標記點,“做盡了人能做到的所有表情,唸了數不清的詞條”,動用了50多臺高畫質攝像機,把他的面部表情和肌肉動作儲存了下來。

最後,將彼得的“聲音”和“化身”結合在一起,一個可以說話、虛擬的“彼得”就誕生了。

這還不是結束。

理想狀態下,彼得2.0還需要具有一定程度的自主性,彼得用眼睛打字的同時,AI可以預測他想說的單詞和句子,自動生成一些備選,讓彼得從中選擇,“有點類似手機打字時的預測功能,但是更加高階。”

完成一段話後,彼得可以進行最終校對和潤色,確認之後,文字會被轉化成音訊,在融合彼得的聲音之後播放出來。

彼得向我們解釋說,他使用的是一種“可以自學”的AI,由英特爾的團隊研發而成。

他們最新的突破,是讓彼得2.0,根據不同參與者的身份和關係,來選擇不同的回答方式。

“如果是一個陌生人問我,外面的天氣怎麼樣,我就會如實告訴他。但如果是一個親密的朋友這樣問我,我就會說:‘你不會自己看嗎?’”

有意思的是,霍金使用的也是這個AI系統,但彼得想要AI實現的目的,和霍金的完全相反。霍金希望獲得完全的控制權,他所說和所寫的內容,都要和他腦海中的一字不差。

但彼得是另一個極端。他毫不排斥和AI“共生”,甚至很期待AI可以“自學成才”。他把AI形容成一個即興表演的演員,而自己是電影導演,“無論AI怎麼表演,這仍然是我的電影。”

當然,彼得2.0也會犯錯。彼得向我們講述了一個,他從來沒有對其他媒體講過的故事。

彼得有一個好朋友名叫Jerry,一次他們在視訊通話,Jerry提出了一個非常聰明的提案,彼得本想回復他:“You are incredible Jerry!(你真是太棒了,Jerry)”彼得2.0卻自作主張,替他說出了“You are an incredible jerk!(你真是個大混蛋)”

彼得到現在都沒搞清楚,彼得2.0是怎麼學會說“混蛋”的,“我發誓我從來沒有在它面前說過這個詞,它要麼是一個bug,要麼是一種惡意的賽博幽默。”

1984年,彼得出版了他的第一本機器人教科書,他在結尾寫到:

“總有一天,人類會用更持久的機械取代脆弱的肉體,並使用超級計算機(supercomputers)作為智慧放大器( Intelligence Amplifiers)。”

三十多年後,手術後的彼得成了這一預言的最佳案例。

2019年10月,完成了彼得2.0誕生前的所有準備之後,彼得邁出了最重要的一步,也就是實施全喉切除手術。手術前,他對弗朗西斯說出了最後一句話:“我愛你。”

手術結束之後一個月,他在社交網路上宣佈:彼得1.0已死,彼得2.0正式上線。

兩年過去了,雖然肉體的彼得只能躺在床上,但彼得2.0卻可以同時出現在不同的地方,一邊在紐約接受記者的一對一採訪,一邊在北京用中文進行演講。“我還活著,而且不是一個活死人,這已經是奇蹟了。”

他總是欣然地接受媒體的採訪,躺在床上,渾身插滿管子。大部分時間他會和弗朗西斯一起,弗朗西斯等著彼得2.0說完他想說的話,再進行必要的補充。說到激動的時候,彼得2.0也會搶過弗朗西斯的話頭。

有時候,他會以“虛擬化身”的形式出現在採訪現場。他的聲音比一年前聽起來更真實了,但是面部表情和動作還不太順滑,但是彼得相信,隨著技術的完善,它會越來越接近於真人。

我們小心翼翼地問他,等到彼得肉體死去的時候,彼得2.0會怎麼樣。彼得大方地回答說:“這取決於彼得的肉體什麼時候死。”

“如果我比較不幸,沒幾年就死了,彼得2.0還沒有發展到足夠的階段,那它就是個很普通的人工智慧。但是如果我能再活20年,情況就大不一樣了!”

他猜測,那時的彼得2.0將會擁有可以移動的機械身體,學會了彼得的大部分意識,實現“永生”。人們也許已經擁有先進的腦機介面技術,生物大腦和人工智慧系統融合得越來越好,彼得2.0甚至會擁有觸感,可以感受擁抱和親吻。

談到現在爆火的元宇宙概念,他更是興奮:“元宇宙會改變我們對‘人何以為人’的認知,到了2050年,它可能會完全取代我們的‘現實世界’。”

當所有人都生活在虛擬世界中,就不再有彼得和彼得2.0的區別了。

彼得一直在積極地把自己的經歷,告訴給全世界聽。2020年,他開始書寫自己的自傳《彼得2.0》。這本書的前3/4由彼得本人完成,最後一部分則是彼得2.0完成的。

以他的故事為基礎的電影改編權也順利賣出,買家是曾經憑藉《國王的演講》獲得奧斯卡最佳影片獎的製片公司。

彼得還和朋友一起建立了基金會,和來自全世界的科技公司合作,致力於運用尖端科技,徹底改變殘障人士的生活。他特別提到,“我相信在人工智慧領域,中國將會做出最大的貢獻。”

“我想給人們帶來一些希望。不僅是那些在經歷病痛的人,也適用於所有對自己的生活和未來感到悲觀的人。”

Q:一條

A:彼得

Q:先和一條的讀者介紹一下自己吧!你認為自己是一個獨立的個體嗎?

A:我給自己的定位是一個處於過渡期的“賽博格”,一半是人類,一半是機器。我和其他人最不一樣的是,我最核心的機器部分是人工智慧,而不是純機械。

我的大腦是很希望和外部世界交流的,但是現在我只能動動眼球。我就像生活在一個私人世界裡,只能用摩斯電碼和你們交流,所以我需要AI來猜測我想要傳達的資訊。

我也正計劃使用越來越多的人工智慧和我一起工作,從說話,到控制身體,甚至四處走動。就像你說的那樣,我會越來越接近於一個獨立的個體。

Q:自從你被確診,已經過去了四年。你現在的身體狀況如何?

A:我的身體很久之前就已經停止工作了,現在我都靠高科技儀器來維持它的運轉。我再也不能動,不能呼吸,不能吃東西,沒有嗅覺和味覺,我有很強的觸覺,但什麼都摸不著。

我的眼睛、耳朵和大腦還能運轉,但它們都被困在這具“活著的屍體”上。

好的一面是,我每天不是坐著就是躺著,沒人會埋怨我,這可太棒了!所以這四年對我來說最重要的,就是認識到生活中的快樂、滿足、幸福、樂趣,並不是許多人想象的那樣是環境的結果。

而是一種意志行為。

Q:你現在的日常生活是怎麼樣的?

A:每天會有人對我進行兩次日常維護,醒來時和睡覺前,處理我已經癱瘓的身體的各種問題。而我身體存在的唯一意義,就是給我的腦子提供一個溫暖的、溼潤的、有營養的環境,讓它活著。

除此之外,我每週會工作60小時,處理各種各樣的事情,比如回答你的問題。

Q:你現在有自主的感覺或慾望嗎?作為一個賽博格,你不能親自做這些事情,這會讓你感到困擾嗎?

A:你說我不能做某些我以前可以做的事情?沒錯。但是,我為什麼要像以前那樣生活?!?

我就像是又回到了青年時期,可以重新成長一次,打破那些我從未質疑過的規則。

比如說,我可以一邊睡覺,一邊吃東西、喝東西;我再也不用晚上起床去衛生間,儘管我幾乎24個小時都在補充水分;我再也不會受到感冒的困擾;我可以說任何語言;我擁有比任何職業歌手都廣的音域,比任何職業演員都強的記憶力。

所以,我的生活完全改變了!

還有更神奇的事情!我的未來與計算能力(computing power)息息相關,計算能力越強——尤其是對人工智慧而言,我的能力就會越大。

根據摩爾定律,在同樣的成本下,計算能力每兩年就會翻一番。在短短的二十年裡,它的威力就可以增加一千倍!我的未來潛力就是這麼大!

Q:彼得的生物大腦和彼得2.0的人工智慧大腦,我猜測它們是共存的關係。這兩個大腦會因為想法不同而發生衝突嗎?還是存在誰統治誰的情況?

A:彼得與彼得2.0的關係,有點像我和弗朗西斯的關係。我不希望掌握控制權,當然我也不希望人工智慧凌駕於我的意願之上,至少不能比弗朗西斯更多。

就像我一直主張的那樣,讓人工智慧成為我們的合作伙伴,而不是競爭對手。

打個比方,人工智慧大腦就是一位傑出的爵士鋼琴家,可以給觀眾帶來非常棒的獨奏表演,但是它的潛力遠不止此。

如果這位鋼琴家可以和一位才華橫溢的歌手合作,作為組合的他們將會帶來更美妙的表演。

我相信未來人類的最佳狀態,是人和人工智慧一起工作,成為以人為中心的人工智慧(human-centric AI)。換句話說,人工智慧和人和諧相處,不是他們各自的單獨表演,而是相互依賴、彼此協同,就像爵士鋼琴家和歌唱家的組合一樣。

所以我完全不在意有時候人工智慧會主導我的思維,只要它能讓我聽起來更聰明,更有趣一點,至少讓我不那麼健忘,我願意放棄一些控制權來維持這段關係。

Q:很抱歉我不得不問這個問題,如果彼得去世了,彼得2.0會發生什麼?

A:這個問題觸及了我在《彼得2.0》最後幾章中提出的謎題的核心——當一個賽博格死亡時,會發生什麼?

更準確地說,當賽博格的主要部分是高階人工智慧時,它會發生什麼?

回到我對爵士樂的比喻,當組合中其中一人去世,那麼能聽到鋼琴家再次獨奏依然是件好事。如果這位鋼琴家學會了和歌手一樣歌唱,一切就更不一樣了。

當一個人的意識與周圍的技術如此緊密地交織在一起,也許生物性死亡,就不再意味著最終死亡。這就是我試圖讓讀者意識到的,今天活著的大多數人將迎來一個新的人類時代。

當然,我知道,即使是在50年後,我也不太可能還活著,更不用說幾個世紀了,或者更長。但對於像我這樣的科學家來說,“不太可能”和“不可能”還是不一樣的,這一點怎麼強調都不過分。

作為一個科學家,我希望成為其中的重要的參與者,而我內心的浪漫也希望和我一生所愛的人在一起。

Q:做出成為賽博格的決定後,你的家人的反應是什麼樣的?

A:我相信有很多人會和我選擇不一樣的道路,幸運的是弗朗西斯和我的家人都非常支援我。現在,我的家人們就住在我和弗朗西斯的隔壁。

Q:在整個患病過程中,你遇到的最大的挑戰是什麼?

A:新冠疫情!在疫情剛開始幾個月,我就收到了來自英國國家醫療體系(NHS)的官方信件,通知我是病毒的極易感人群。如果我得了新冠,即使是重症監護室也無法照顧我,我們只能靠自己。

後來我和弗朗西斯在家裡設立了自己的重症監護室,我們組建了一支精心挑選的護理團隊,每個人都掌握了重症監護室的治療方案和先進的防護裝置。

這些人都是弗朗西斯挑的。我做了三重造口術之後,他就去接受了專業的醫療培訓。他現在是整個英國國內為數不多的,有資質為我更換管道的人之一。

現在我已經接種了三針疫苗,就算真的感染了新冠病毒,也可以在家裡得到妥善的治療。

Q:隨著技術的發展,你希望最終達到什麼樣的理想狀態?

A:現在一切才剛剛開始,還處於非常初級的階段。在接下來的十年裡,仍有大量工作要做,但是沒人在做!所以,三年前,弗朗西斯和我提出了一個想法:成立一個慈善研究機構——斯科特-摩根基金會。

我們將會使用以人為中心的人工智慧和尖端的高科技,改變殘疾人的未來。不僅僅是漸凍症患者,還有事故、疾病、遺傳、衰老甚至痴呆引起的各種型別的殘障。歸根結底,這關乎地球上的每一個人!

我們召集了來自全世界的最有影響力的科技公司,彙集起他們的時間和資源,來實現這個目標。我很幸運能成為一個原型(prototype),成為人類如何向未來邁出巨大一步的早期實驗。

Q:你有什麼想對中國觀眾說的嗎?

A:中國將在人工智慧領域引領全球,擁有比世界上任何地方都多的專注於人工智慧的公司和研究人員。這帶來了令人興奮的機會,也帶來了令人敬畏的責任。

這是一個新時代,我們終於擺脫了肉體的束縛,開始探索元宇宙的無限空間。你們不會是一個旁觀者…

你們將成為行動的中心!

題圖來源:電影《狼狽》劇照

本文章為“一條”原創,未經允許不得刪改、盜用至任何平臺,否則將追究法律責任。