一、古羅斯——俄羅斯、烏克蘭和白俄羅斯的共同起源

烏克蘭地處東歐,被第涅伯河分為東西兩部分。

在上古時代,烏克蘭大部分土地是未開發的草原和森林,許多遊牧民族如斯基泰人、薩爾馬提亞人、哥特人、馬扎爾人、庫曼人等先後在這片土地上游蕩。南部黑海沿岸曾受希臘、羅馬文化影響,出土了不少來自地中海世界的文物。

不晚於公元4世紀,斯拉夫人已在此地生活,形成了諸多部落。

到了公元9世紀,東斯拉夫人與北歐維京人結合,建立了羅斯政權,羅斯民族開始形成。羅斯民族是俄羅斯、烏克蘭和白俄羅斯人的共同祖先,這也就是為什麼俄羅斯和烏克蘭有資格競爭“羅斯”正統。

二、基輔——羅斯眾城之母

(一)商業的樞紐

公元9世紀以後,北歐維京海盜透過東歐縱橫交錯的河流網路前往富裕的東羅馬帝國經商、劫掠、參軍,形成了“瓦良格-希臘商路”(瓦良格即北歐人,希臘即東羅馬),第涅伯河是其中一條重要通道。位於河畔的基輔日益發展成為東斯拉夫人的重要城市。

(二)羅斯的首都

862年,北歐海盜留裡克入主羅斯,在諾夫哥羅德建立了留裡克王朝,羅斯有史可考的歷史就此開始。僅僅20年後,留裡克的繼承人奧列格攻陷基輔,並遷都到這個更加富庶的城市。從此這個國家被稱為“基輔羅斯”,直到1240年被蒙古征服。

在長達三百多年的歲月裡,基輔作為古羅斯首都,得到了“羅斯眾城之母”的美稱。基輔大公成為羅斯諸封建國家的共主。

(三)東正教的聖地

988年,羅斯大公弗拉基米爾在基輔宣佈接受基督教。他強迫基輔市民集體進入第涅伯河洗禮,並廢除了此前信仰的北歐-斯拉夫多神教,搗毀了多神教的神殿和神像,建起了基督教的教堂,史稱“羅斯受洗”,奠定了羅斯此後千年的信仰。

基輔作為羅斯第一個改信基督教的城市,擁有尊貴的宗教地位,最先建立都主教區,成為羅斯人心目中的聖城。羅斯最早的文學、哲學、繪畫、音樂、建築藝術都起源於這裡。相應地,基輔也成為古羅斯最大、最發達的城市。

三、基輔的式微與莫斯科的崛起

(一)基輔羅斯的分裂

11世紀以後,由於封建制的固有弊端,基輔羅斯中央集權日益旁落,各公國陸續發展成為獨立國家。據說,最多時全國有64個封建邦國,較大的有北部諾夫哥羅德公國、東北的蘇茲達爾-弗拉基米爾公國、西南的加利奇-沃倫公國、中部的車爾尼戈夫公國等。基輔的實力已不足以維持其“母城”地位。

12世紀羅斯主要邦國及周邊國家。在版圖之內,還存在大量異族人,控制力與今天的主權國家不可同日而語。

(二)羅斯托夫-蘇茲達爾-弗拉基米爾-莫斯科公國的崛起與基輔衰落

1149、1155年,蘇茲達爾大公尤里·多爾戈魯基兩度佔領基輔,將基輔的聖母像劫走,供奉在弗拉基米爾的聖母昇天大教堂。1169年,其子、弗拉基米爾大公安德烈聯合斯摩稜斯克、車爾尼戈夫、波洛茨克公國攻克了基輔,將這座“眾城之母”洗劫一空。從此,基輔的政治地位和宗教地位一落千丈,不再受到各地封建主的尊重。

尤里·多爾戈魯基(下圖)正是莫斯科的建立者,他的子孫後來將國都遷到了莫斯科。歷史的機緣巧合下,莫斯科逐漸取代基輔,成為羅斯的主要城市。

儘管如此,在很長一段時間內,基輔大公的寶座仍然誘惑著廣大羅斯王公們。1146-1246年間,基輔大公之位易手46次,先後有24位王公獲得過這一頭銜。

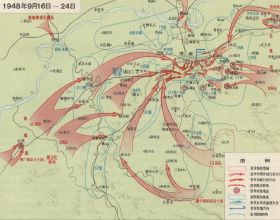

1237年蒙古入侵前夕的羅斯。注意東北羅斯在擴張,而西南羅斯在收縮。

四、“烏克蘭”為什麼不是正統羅斯?——異族異教統治下的基輔

(一)旋風般的蒙古帝國

1237年,蒙古人從東邊打來,攻破了羅斯東部城市梁贊,梁贊公夫婦都被蒙古人殺死。1240年,蒙古人連克莫斯科、基輔,除諾夫哥羅德和部分西部羅斯之外的羅斯大地全被蒙古人征服。

蒙古人馬上得天下,卻不能馬上治天下。他們橫掃東歐後不久,國內發生動亂,於是蒙古軍拔營回國。雖然在此後很長時間內,西南羅斯仍然是蒙古的附庸,必須向蒙古稱臣納貢,但與東北羅斯受到蒙古較為嚴密的統治不同,西南羅斯受蒙古影響較小。從此,烏克蘭和俄羅斯走上了不同的發展道路。

(二)立陶宛的崛起

1242年以後,關於基輔的歷史記載出現缺失,此時基輔由何人統治,不甚清楚。除東、南的一部分地區外,今烏克蘭大部逐漸落入加利奇-沃倫公國之手。加利奇-沃倫公國趁機奪取基輔,成為今烏克蘭大部分地區的主人。

後來,該公國約於14世紀前期被立陶宛征服,烏克蘭大部成為立陶宛領土。

立陶宛人起源於波羅的海東岸,原本是多神教徒。

13世紀中葉,就在蒙古人稱霸東歐之時,立陶宛封建國家逐漸形成,並向南擴張。立陶宛大公格迪米納斯統治時期(1316-1341),白俄羅斯大部和烏克蘭一部被其征服。1362年,立陶宛大公吉爾·阿爾達斯(1345-1377在位)擊敗蒙古金帳汗國的軍隊,從蒙古人手裡奪取了基輔公國。此時的立陶宛成了以羅斯人和東正教為主的國家,只有統治者不是。

(三)波蘭-立陶宛國家統治烏克蘭

波蘭是起源於中世紀的天主教國家。

1323年,波蘭國王博列斯拉夫·耶爾齊二世繼承加利奇公國,成為西烏克蘭的主人。1385年,立陶宛大公迎娶波蘭女王,兩國經由這一婚姻實現聯統,建立了波蘭-立陶宛王國。1569年,兩王國正式合併,史稱波蘭-立陶宛聯邦(波立聯邦)。

“烏克蘭”一詞大約起源於16世紀,是東斯拉夫語邊境、邊疆、邊區的意思。作為波蘭-立陶宛國家與東北羅斯的邊境,長期處於受異族異教統治的尷尬境地,失去了正統性。社會上層被波蘭人“招安”,紛紛學波蘭語、改宗天主教,成為波蘭地主“什拉赫塔”階層的一員,脫離了群眾和東正教傳統。

1389年的羅斯,其中莫斯科、特維爾等仍是蒙古帝國附庸,而今烏克蘭已成為立陶宛的地盤。

(四)東儀天主教與烏克蘭宗教分裂

波蘭-立陶宛作為天主教國家,不能容忍東正教在國內大行其道,但又無法一下子消滅東正教,遂於1596年創立了“東儀天主教”,規定教徒可以沿用東正教的儀式,但必須服從羅馬教皇的領導。東儀天主教的創立,造成了烏克蘭的宗教分裂,西烏克蘭許多人改宗了這一新宗教,東烏克蘭人則斥之為分裂教派、叛徒教派,拒絕加入。其後果至今仍然沒有消除。

利沃夫的東儀天主教堂

五、正統羅斯:從莫斯科大公國到俄羅斯帝國

與西南羅斯形成鮮明對比的是,在同一時期,東北羅斯以莫斯科為中心,逐漸形成了統一、獨立、強大的民族國家。

1472年,莫斯科大公伊凡三世迎娶東羅馬帝國末代公主索菲婭,開始以羅馬正統、第三羅馬自居。

1477年,莫斯科征服諾夫哥羅德,統一東北羅斯。

1480年,莫斯科驅逐蒙古,實現了羅斯獨立。莫斯科=羅斯(俄羅斯)的觀念逐漸形成。

1547年,莫斯科大公伊凡四世自稱“俄羅斯沙皇”,宣佈自己是俄羅斯的正統。

此後,俄羅斯沙皇國的勢力日益膨脹,向西蠶食波蘭-立陶宛聯邦和天主教騎士團國家,向東開拓西伯利亞,直到太平洋。1721年,俄羅斯沙皇彼得一世自稱“皇帝“,俄羅斯帝國正式成立,直到1917年。

從此,世人提起羅斯(俄羅斯),就是指以莫斯科、聖彼得堡為首都的俄羅斯帝國。烏克蘭的存在感幾乎被完全抹殺了。

人們提起俄羅斯,首先想到的是這個

六、烏克蘭”迴歸”俄羅斯

(一)斯洛博達烏克蘭

波蘭-立陶宛強盛時期,烏克蘭大部雖由波蘭-立陶宛國家統治,但東部原野仍然是俄國的地盤。俄國將此地稱為“斯洛博達”,安置從波蘭逃到俄國的難民,以及俄國本土的移民,開墾土地,建設家園,並築城防備波蘭人和穆斯林入侵。

此地主要城市有哈爾科夫、盧甘斯克等。這一地區從未落入過天主教徒之手,至今以俄羅斯族為主,對俄羅斯的認同超過烏克蘭,也是2014年烏東動亂的重災區。

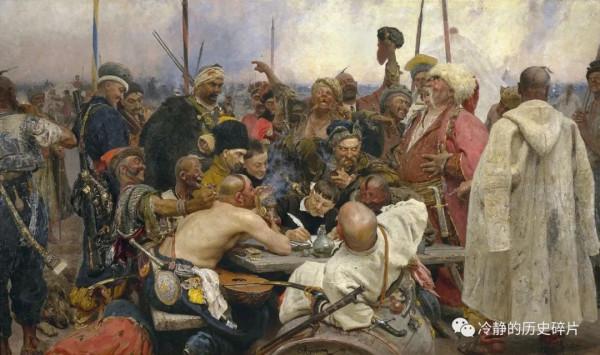

(二)扎波羅熱哥薩克起義

在波立聯邦統治烏克蘭的時代,在今烏克蘭及俄羅斯南部大地上形成了一個特殊的族群——哥薩克人。哥薩克人並非一個民族,他們一般說俄語(或烏克蘭語),信東正教,是東斯拉夫民族內部的一個特殊群體,具有“全民皆兵”特徵。哥薩克人的準確起源還不清楚,但到了17世紀初,他們已經成為波立聯邦東部一支不可忽視的武裝力量。波蘭統治者利用他們開墾荒地、守衛東部邊疆,組成了扎波羅熱哥薩克團。

“哥薩克”的本意是自由,他們並不隸屬於波蘭地主階層,而是有自己的行政體系。扎波羅熱哥薩克的領袖稱為“蓋特曼”,由各部推舉產生。波蘭無法穩定地控制這個群體,就經常利用他們與交界的克里米亞汗國、奧斯曼帝國打仗,消耗其實力。

1648年,在經歷了與克里米亞人的長期戰爭後,扎波羅熱哥薩克領袖博格丹·赫梅利尼茨基決定反叛波蘭。經過多次戰役,波蘭軍隊主力被消滅,波蘭新國王揚·卡齊米日不得不與哥薩克人議和,允許扎波羅熱人保有4萬軍隊,在烏克蘭實行自治。不久,1651年,波蘭打破和約,再度進攻。博格丹·赫梅利尼茨基最初向奧斯曼帝國和克里米亞汗國求助,但後來意識到這些異教徒與自己不同心協力,不如向俄羅斯同胞求助。

(三)俄國控制東烏克蘭及基輔

與此同時,俄國也做好了接管烏克蘭的準備。1651年,俄國就向陷入經濟困難的哥薩克人提供幫助。1653年,俄國沙皇阿列克謝召開縉紳會議,決定接受扎波羅熱哥薩克的歸順。

1654年1月18日(公曆),博格丹·赫梅利尼茨基在烏克蘭的佩列雅斯拉夫爾召開拉達(議會),與會代表一致同意歸順莫斯科。就這樣,第涅伯河東岸的烏克蘭歸屬了俄羅斯,史稱“俄烏合並”。

俄烏合並後,俄軍大舉進攻波蘭,力圖一舉收復西烏克蘭及白俄羅斯。但行動並不順利,不僅波蘭軍隊奮力抵抗,一部分哥薩克也降而復叛,俄軍損失慘重。1667年,俄波停戰,簽署《安德魯索沃和約》,規定在烏克蘭地區以第涅伯河為界,東部歸俄羅斯,西部歸波蘭。1686年,俄國又花了14.6萬盧布的鉅款,買下了位於河西岸的古城基輔。

(四)俄國進入右岸烏克蘭,波蘭-立陶宛聯邦滅亡

烏克蘭西部分為兩部分。第涅伯河西岸至喀爾巴阡山以東稱右岸烏克蘭,此山以西稱西烏克蘭。西烏克蘭併入俄羅斯國家已是斯大林時代,從某種意義上說,西烏克蘭從來也不是俄羅斯的一部分(蘇聯時代的俄羅斯不包括烏克蘭)。本文只談及右岸烏克蘭併入俄羅斯的過程。

1686年以後,俄羅斯和波立聯邦保持了較長時間的和平。但隨著波立聯邦的衰落,俄羅斯與普魯士、奧地利三國聯合入侵波蘭,於1772、1793、1795年三次瓜分波蘭,從此毫無波蘭。

1769年,波蘭因政治改革問題爆發內戰。俄國支援保守的王室,法國支援改革派“巴爾聯盟”,奧地利兩邊騎牆。最終,1772年,俄軍大將蘇沃洛夫擊潰”巴爾聯盟“,結束波蘭內戰。波蘭王室不得不”酬謝“俄羅斯人的”支援“,將西白俄羅斯及右岸烏克蘭割讓給俄國。

1791年,波蘭透過憲法,令國內保守派和俄國、奧地利、普魯士反動統治者驚慌萬分。當時法國剛剛革命,反動派惟恐波蘭革命擴散,遂再次發動對波蘭的入侵。1793年,波蘭再次被瓜分,其中俄國又吞併了右岸烏克蘭的剩餘領土。

1794年,波蘭爆發反俄起義,俄軍第三次入侵波蘭,於1795年夥同奧、普徹底瓜分波蘭。從此世上無波蘭。

不過,俄國在第三次瓜分波蘭時也吃了個啞巴虧:西烏克蘭,包括利沃夫(時稱倫貝格)等重要城市被劃歸了奧地利。這一部分地區直到斯大林時才回到蘇聯治下。

(五)俄國佔領克里米亞

克里米亞汗國是蒙古帝國的後裔,其主要族裔是克里米亞韃靼人,屬突厥語族,信仰伊斯蘭。該國於1441年脫離蒙古金帳汗國獨立,成為今烏克蘭境內主要國家之一。16世紀黑海南邊的奧斯曼帝國崛起,1580年左右,克里米亞汗國成為其附庸。

克里米亞汗國是俄國和波蘭眼中的“異教徒”,雙方長期敵對,但間或又有貿易和和平往來,甚至是結盟。克里米亞人常常入侵俄國邊境,劫掠財富、奴隸。

克里米亞汗宮(巴赫奇薩賴)

1700年,俄國與奧斯曼帝國停戰,簽署《君士坦丁堡和約》,禁止克里米亞汗國入侵俄國。克里米亞汗國數百年的劫掠營生做不下去了。這時,汗國轉而同瑞典、哥薩克蓋特曼(當時正在造俄皇的反)聯合,加入“大北方戰爭”,同俄國交戰。在戰鬥中,克里米亞騎兵險些俘虜了彼得大帝。1711年,俄土再次議和,奧斯曼帝國逼迫克里米亞退出戰爭。

1735-1738年,奧斯曼逼迫克里米亞派兵參加與波斯的戰爭。結果,俄軍趁機入侵克里米亞,攻入半島,破壞了該國大量城市,並屠殺大批平民。克里米亞汗國人口大量減少,陷入饑荒和瘟疫之中。

1768-1774年,俄女皇葉卡捷琳娜二世發動對土耳其帝國的戰爭。克里米亞汗國首當其衝,遭到俄軍強有力的攻擊,大汗被迫逃往伊斯坦布林,汗國貴族紛紛向俄羅斯投降,汗國解體。1774年,俄土簽署《庫丘克-凱納爾吉和約》,克里米亞不再成為土耳其的附庸,而是完全獨立。

克里米亞汗國脫離土耳其的保護後,成了俄國嘴邊的一塊肥肉,俄國當然不能放棄。1782年,克里米亞爆發反俄起義,葉卡捷琳娜女皇命俄軍進軍克里米亞,將其擊敗。1784年,俄國宣佈克里米亞併入帝國版圖。

七、俄國的得失

到1784年,除西烏克蘭外,今烏克蘭全境都併入了俄羅斯帝國。烏克蘭為俄羅斯提供了大量的農產品和工業原料,俄羅斯帝國在此建立了小俄羅斯諸省,實施集權統治。百餘年間,烏克蘭不僅成為俄羅斯帝國較富裕的地區,而且還成為帝國文化重鎮,出現了果戈理這樣的文豪。基輔、敖德薩成為帝國“一線城市”,僅次於莫斯科、聖彼得堡。

然而,俄羅斯帝國對烏克蘭的統治並非一帆風順的。儘管俄羅斯帝國極力加強對烏克蘭的統治,但經歷了百餘年的“同化政策”後,烏克蘭不但沒有被俄羅斯同化,反而滋生出相當強烈的民族主義情緒,並最終在1917年帝國瓦解之時建立了一系列烏克蘭民族國家。