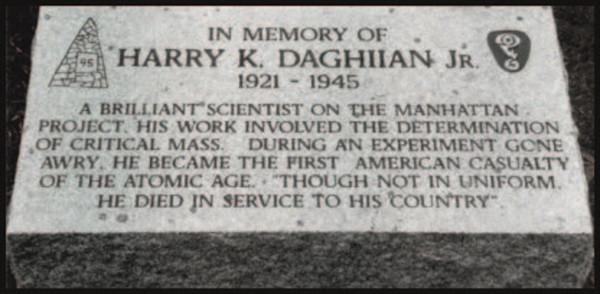

1945年8月21日的晚上,位於美國新墨西哥州的洛斯阿拉莫斯實驗室一片寂靜,大部分人都下班了,但有一位名叫哈利·達格利安的年輕科學家仍在做實驗。達格利安是亞美尼亞裔,年僅24歲,很有幹勁兒,他正在擺弄一個直徑3.5英寸(8.9釐米)、由鈽鎵合金製成的金屬球。

這個不起眼的金屬球由兩個半球構成,外表鍍著一層鎳,由於鈽元素衰變而摸起來很溫暖。雖然只比棒球稍大一些,它的身世卻非同小可,被稱為“魯弗斯核心”,是“曼哈頓計劃”中製造的4個裂變核心之一,其中一個是鈾235核心,另外三個都是鈽239。這幾個核心中的一個用於首顆原子彈“小玩意兒”的爆炸試驗,另外兩個就是大名鼎鼎的“小男孩”和“胖子”的核心,一個扔在了廣島,一個扔在了長崎。

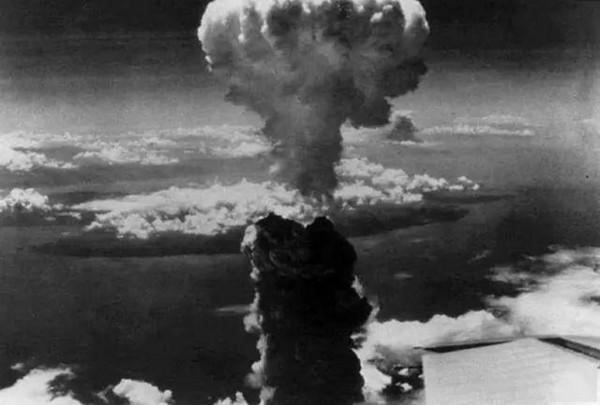

魯弗斯核心原本也將被製作成一枚原子彈,並計劃投擲到日本的小倉,那樣的話它將化作一朵恐怖的蘑菇雲,並奪去成千上萬人的生命。然而它卻生不逢時,前面兩顆原子彈“小男孩”和“胖子”的威力太過巨大,當場總共造成至少10萬人死亡,之後又陸續有數萬人死亡,幾乎摧毀了日本的戰爭意志,結果日本在8月15日宣佈投降,第三顆實戰原子彈也就沒有意義了。

於是魯弗斯核心便被留在了洛斯阿拉莫斯實驗室,用作研究之用。誰也沒有想到,這顆沒能成為原子彈的金屬球仍然暗藏著殺機。8月21日這天,達格利安和同事們進行的是近臨界試驗,目的是確定某個核裝置怎樣才能達到臨界。由於試驗要達到接近臨界的狀態,所以非常危險。

所謂臨界,就是核裂變產生的中子,與吸收、逃逸所損失的中子數目剛好相等。一旦發生臨界,鏈式裂變反應就能夠持續進行,釋放出大量致命的射線,對周圍的人造成巨大傷害。因此這種試驗被著名物理學家費曼形容為:“在沉睡的惡龍尾巴上搔癢”。

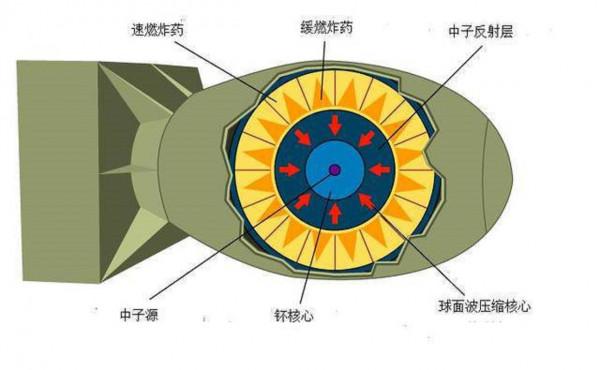

達格利安乾的就是“搔惡龍尾巴”的危險工作。魯弗斯核心的質量約6.2千克,距離臨界狀態已經比較接近,要想讓它臨界有兩種辦法,一種是做成原子彈,用炸藥把它壓縮到更高的密度,達到超臨界狀態,再啟用位於中空球心內的中子源,中子數立即暴漲,轟的一聲化作蘑菇雲,變成地獄來的使者。

另一種方法則比較溫和,那就是達格利安採用的辦法:在鈽球的四周堆積反射層。用碳化鎢製成的磚塊搭建,可以把洩漏出來的中子反射回去,使原本不臨界的鈽球臨界。反射層堆得越嚴實,反射回的中子越多,就越接近臨界。

8月21日當天達格利安已經做了兩次試驗,第一次先用碳化鎢磚塊圍繞鈽球,壘了一個內部邊長為37.78釐米的正方形反射層,經過測量,達格利安發現:在放完第5層磚塊後,在第6層中央,即鈽球上方再搭兩塊,裝置就會臨界。這是透過旁邊的中子計數器計數來判斷的。

不過達格利安並不滿足於此,他想找到用更少的磚塊使裝置臨界的方法。於是他第二次又搭了個距離鈽球更近的反射層,內部邊長32.38釐米。由於反射層離鈽球更近,反射效果更好,臨界更容易,因此放到5層就能達到臨界。試驗效果不錯,達格利安就收攤吃晚飯去了,準備第二天上午再進行第三次試驗。

達格利安吃完晚飯又聽了場學術講座,聽完後已經是晚上9點10分。這時的達格利安很可能被研究熱情改變了主意,他打算回到實驗室,連夜完成試驗,而這是違反實驗室操作規定的。搞科研的人往往會進入這種狀態:心中有了想法後,迫不及待就想著要試試,而並不在乎當時已經是深夜。

他回到實驗室時,在場的還有保安羅伯特·海默利,那時的核安全意識還很淡薄,海默利並沒有對達格利安的行為作出任何干預,而只是說了聲你好。達格利安立即開始搭建反射層,這次更加緊湊,內部空間的邊長只有26.99釐米,在放完第4層之後,距離臨界已經只有一步之遙。

試驗到了關鍵時刻,達格利安左手拿著碳化鎢,想將它搭在第4層上方,當他的手經過鈽球上方時,劑量監測儀器的指標開始瘋狂搖擺,發出“咔噠”的聲音。他立刻意識到可能已經超臨界了。達格利安感覺到了危險,想趕緊縮回左手,不料情急之下沒有拿住,碳化鎢磚塊竟然掉在了鈽球上。此時的時間是晚上9點55分。

這下麻煩大了!這塊碳化鎢直接接觸了鈽球,裝置的超臨界度再次提高,鏈式裂變反應使中子開始猛烈增長,鈽球四周出現了藍光,這是大量的γ射線將空氣電離產生的效果。在電光石火之間,達格利安在本能驅使下用右手把那塊碳化鎢拿了出來,反應停止了。他的右手同時也感到一陣刺骨的疼痛。

此時的達格利安清楚自己的處境,他遭受了過量輻射。但為了確保安全,他還是拆掉了搭建的裝置,並通知了幾米之外還一無所知的海默利。達格利安後來被送到了醫院,他距離鈽球非常近,輻射暴露量達到了480倫琴的軟X射線+110倫琴的γ射線+510倫琴的中子,用來拿磚塊的左手和右手受到的劑量最大,分別達到50~100希弗和200~400西弗,這麼大的輻射劑量,足以致死。

達格利安在事件發生26天后死亡,經歷了一個極端痛苦的過程,不僅右手慘不忍睹,在去世時腹部和下胸部的表皮全部喪失。在去世前他捐獻了遺體,為研究輻射對人體的影響做出了重要貢獻。而保安海默利在23年後死於白血病。

達格利安的死給其他人敲響了警鐘,當時是上世紀40年代,人們還沒有完全意識到核與輻射的危險性,操作比較隨意,例如達格利安直接用手來進行臨界試驗,而且沒有任何緊急狀態下的保護措施,這在現在是不可想象的。

為此洛斯阿拉莫斯實驗室專門制訂了更嚴格的規定,其中包括必須遵循安全程式,另外除警衛人員外,組裝可裂變材料時必須至少有兩個人在場。但即便如此,在達格利安事件之後不到1年,同樣還是這顆“魯弗斯核心”,居然又釀成了一次更為嚴重的臨界事故,並再次造成1名優秀的核科學家死亡。這個人叫亞歷山大·斯洛廷。

斯洛廷是猶太人,最初是加拿大籍,原本在美國芝加哥大學從事研究工作,卻因為種種原因加入了“曼哈頓計劃”,參與了世界上第一座反應堆和第一顆原子彈的組裝,被稱為“美國首席軍械工”。之後斯洛廷一直從事極為危險的臨界研究工作,前面的達格里安就是他的同事,達格里安住院期間,斯洛廷曾長時間陪伴在他身邊。

斯洛廷的性格非常勇敢,或者說魯莽。前面提到過臨界試驗非常危險,搞這樣的研究,是為了用更少的鈾或鈽來實現更大威力的核爆。在1946年,斯洛廷等做試驗時使用的反射層已經換成了金屬鈹,反射中子的效果更好。鈽核心被放在一個較大的鈹制半球殼上,上面再蓋上一個較小的鈹半球殼,如果兩個鈹半球的間隙過小或完全合上,裝置就會超臨界,因此在兩個半球之間放了墊片。

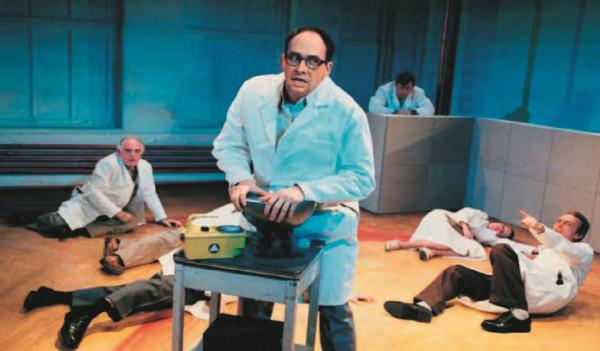

做臨界實驗時,會將墊片撤掉,然後讓兩個半球緩慢靠近,使裝置將將達到臨界。大膽的斯洛廷經常違反操作規定,他一手摳著上半球,另一隻手用螺絲刀將其托住,並緩慢下降,然後透過搖動螺絲刀來改變兩半球之間的間隙,使裝置在亞臨界、臨界和超臨界之間來回切換,然後用中子倍增測量儀獲得資料。

這種操作用現在的眼光看是不可想象的,斯洛廷沒有使用任何保護措施,只要稍微一疏忽,螺絲刀沒拿住,兩個鈹半球完全合上,超臨界的程度就會比較大,從而發生過量的鏈式裂變反應,產生強大的輻射並傷及周圍的實驗人員。不過斯洛廷膽大心細,他用這種方式進行了20多次試驗,無一失手。

1946年,斯洛廷獲得美國國籍,被安排參加在比基尼環礁試爆核彈的“十字路口”行動。斯洛廷本打算在完成該項任務後,就回到芝加哥大學進行學術研究。但在1946年5月21日,他的好運氣沒能持續,為了給繼任者阿爾文·格雷夫斯演示一下試驗操作,他又進行了一次用螺絲刀控制臨界的絕活兒,巧合的是,試驗物件還是那個“魯弗斯核心”,然後這次他卻玩脫了。

據當時在場的其他人回憶,在下午3點20分,出現了意外情況。按後來拍的影視作品介紹,有人在拿檔案時不慎打翻了桌子上的咖啡,搞出了很大的動靜,斯洛廷也受到了干擾,結果螺絲刀不慎從兩個半球之間滑落,鈹制半球完全合上了。恐怖的藍光再次籠罩在鈹球周圍,中子計數器超過了測量上限,房間裡人感覺到了一股“熱浪”。

首當其衝的斯洛廷感覺到嘴裡有一股酸味,抓著鈹半球的左手感到劇痛。在極短時間內,斯洛廷用左手掀掉了上半球,這一動作被後人稱為“雙手掰開原子彈”,其實這是誇張了,大量裂變反應發生後,鈽核心和反射層都會膨脹,從而返回到亞臨界狀態,並不會像原子彈那樣爆炸。但斯洛廷掀開半球的行為,仍然體現了他作為核科學家的職業精神。

在事故發生後,在場的其他人都大吃一驚。作為核研究人員,他們都知道後果的嚴重性,好幾個人大叫著跑出實驗室,裡面只剩下3個人。接受輻射量最大的自然是斯洛廷,但他此時卻還在用探測器測量周圍物品的放射性,以推測每個人所受的輻射劑量,然後才離開屋子。之後他還叫了救護車,在等救護車時畫了張草圖,說明當時在場人員的準確位置,以供醫生推算輻射量。

此時斯洛廷已經遭受了約21西弗的輻射劑量,遠遠高於其他7個人,相當於距原子彈爆心1463米處的輻射水平。他對格里夫斯說:“你會完全恢復健康,而我是一點希望也沒有了”。在經歷了與達格利安相似的折磨和痛苦後,事故後第9天,斯洛廷去世,年僅35歲。

另外受到輻射的7人中,格雷夫斯在22年後死於心肌梗塞,攝影師德懷特·楊在27年後死於再生障礙性貧血,另外一名馬麗恩·西斯利基在19後後死於白血病。這些人的死因與受輻射有沒有關係,還不能完全確定。

同一個鈽金屬球,在不到一年的時間裡,竟然害死了兩名美國核科學家,這件事令後人浮想聯翩,這個鈽球后來被稱作“惡魔核心”。它的命運也很有戲劇性:最終還是被做成了原子彈,並在1946年7月1日引爆,爆炸當量約2萬3千噸TNT。

其實“惡魔核心”本身只是一個金屬球,不具備任何魔力,是不恰當的操作和安全意識淡漠才導致悲劇兩次發生。在達格利安和斯洛廷死後,洛斯阿拉莫斯徹底檢討了臨界試驗的操作方式,制定了嚴格的規程,不再允許實驗人員徒手控制,而是改為機械臂遠端操作,避免意外臨界造成傷亡。

“惡魔核心”的故事只是一個縮影,自1945年以來,類似的臨界事故還有很多,例如1999年的日本東海村臨界事件。這些事故以慘重的傷亡代價,在客觀上促進了核安全監管的進步。進入21世紀之後,在嚴厲的監管下,這種事件已經很少發生了。