燕園拾零

作者 | 高峰崗

1979年秋至1983年夏,我在北京大學讀書。未名湖畔待了整整四年。那是東風浩蕩、激情澎湃的年代;那是細雨潤物、萬木競壯的地方。時間過去四十年了,燕園經歷的一些事,依舊時常想起,難以忘懷。

周培源校長交待的兩件“寶”

入校初,校長是周培源先生。記得第一次見先生是在七九級新生迎新會上。當時學校沒有像樣的禮堂,會議是在學生就餐的“學一”食堂開的。兩千四百餘新生自帶板凳坐在臺下,校領導一干人坐在臺上。會議在主持人的主持下按程式進行,校級領導、往屆學生代表、新生代表,依次照本宣科鄭重其事地“讀稿”發言。最後,主持人請周培源校長講話。在同學們的掌聲漸漸平息後,周先生緩緩說道:我這不算講話。就當是跟同學們談談心,交流交流。首先祝賀同學們來到北京大學讀書學習。眼下我們的國家剛從動盪中走出來,百廢待興。一個大學生大概要有20多個農民的辛勤勞作來供養。同學們的學習機會很寶貴,可得要十分珍惜。北大有兩件“寶貝”,大家要記住,千萬別錯過了。一是老師的手指頭。你們學生多,教你們的老師少,他們顧不過來,不可能要求老師熟悉你們每一位同學,細心關心到每一位同學。這就要靠你們自己主動地找機會,接近你的老師,認識你的老師,請教你的老師。老師有“點石成金”的指頭。你這塊石頭能不能成金成玉,是要靠老師來“點化”的。我們北大的好老師有這個“魔法”,有這個功能。二是學校的圖書館。我們北大圖書館有2000多座位,有3000多萬冊圖書,是當下我們國家藏書量第二多的圖書館。到圖書館就知道,你原來讀的書太少了,你的知識太貧乏了。你來圖書館才能感受到什麼是“滄海一粟”。過了這個村就沒了這個店。同學們一定要珍惜這個機會,多到圖書館。

校長的耳提面命,諄諄教導,留給了我們深深的印記。那時,我們學生的讀書學習真稱得上是如飢似渴。當時學校給我們每個同學六張圖書館的借書卡。其中,期刊類一張,文學類一張,經典類一張,專業書籍類兩張,機動一張。每本書刊可憑圖書卡借閱一週,續借一週,再續一週。當時同學們都把“借書卡”視作寶貝,輕易不會借給別人。我的書包裡,就常常會同時裝有4本從圖書館借來的各類各樣的圖書。

在學校偶爾會遇到先生攜夫人在校園裡散步。我們駐足向校長示禮,先生總是一臉慈祥地伸手向我們示意:繼續走你們的。

說來真是幸運。當年我們在校園,還時常會碰到陳岱遜、鄧廣銘、季羨林、王力、朱光潛、侯仁之……這些“神仙”般傳奇的大師。聽過這些大師的課。

韓天石書記潑下的一瓢水

我們入校大約半年時,學校換了位新的黨委書記,名字是:韓天石。

不明什麼緣故,學生們對之前的校黨委書記不是很認可。記得當時還有師生公開貼過那位書記的大字報,大意是希望他能自己主動辭職離開學校。那時“文革”剛剛結束不久,有事沒事貼張大字報,特別是給領導貼張大字報,在北大不是稀奇的事。領導、黨委書記的名號,在北大也不是多麼神聖和響亮。

正是這個時候,韓天石來到北大走馬上任。不久,這位新來的書記就和我們見面啦。記得好像是1980年春季的一天,學校在五四體育場召開七九級學生大會(當時學生多,學生大會多以年級形式召開),對上學期的學習情況進行總結。副校長王路賓宣佈了對中文系陳建功(1978年全國優秀中篇小說獲獎者)等同學表彰的決定。會議快結束時,韓天石書記插話講了幾句。

韓書記的講話不長,大意是:同學們,非常恭喜你們考進北大。“文革”十年的社會青年,一塊兒參加考試,經過嚴酷的拼搏,你們取得了好的成績,考進北大,應當祝賀。接著,他話鋒一轉:但我不得不提醒大家,高考考進北大,這只是你們人生經歷中的偶然一段。也可以說是人生漫長經歷中,偶然一段的僥倖成功,萬萬不可飄飄然。前幾天,我看到有同學在自辦的一個刊物上說什麼“我們北大8000精英”,怎麼怎麼樣。這話說大了,也說早了。“精英”是一個社會評價,不是自封的。你們現在的身份主要是在校學生,主要任務是讀書學習。能不能成為精英,憑的是將來在社會上的作為,由社會、由民眾來評判。

“順口再說件事兒”。書記欠欠身子,又說到:昨天我路過北大三角地,在海報欄看到有兩份學生剛貼出的“尋物啟示”。一份是說丟了一串鑰匙,希望拾到的同學送回;一個是說丟了一個書包,希望知情者告知。你丟了把鑰匙,丟了個書包要尋找,這是兩件具體小事兒。張貼牆壁上的告知文字應該用“啟事”,而不是“啟示”。“啟示”是什麼?是啟發提示,使人有所領悟。三角地帶牆壁上貼出的這兩個東西只能是“啟事”而不能叫“啟示”。這是一個初中生都不該犯的錯誤。北大學生出現這樣的錯誤,還一塊牆上同時連著兩處,說不過去呀。

韓天石書記當頭潑的這瓢涼水,把我們澆了個激靈。相互打探,知道他還真有不凡的經歷。他是中央為了加強對北大各項工作,特別是撥亂反正工作的領導,從中共雲南省委書記任上調來的。韓天石當年是東北的流亡青年,入關考入北大。“一二·九運動”期間,他激情澎湃奔走呼號,從容鎮定指揮有方,贏得了同學們的擁護,被推薦擔任了北平大學學生會的主席,成為這場運動的主要參與者和領導人之一。不久,他加入中國共產黨,併成為中共北平市委的重要成員。“一二·九運動”後,韓天石被當局開除了北大的學籍。根據黨的指示,他來到了四川,考入了四川大學。1939年底,韓天石到了延安,不久擔任了中共葭縣的縣委書記。1949年4月,他參加了中國新民主主義青年團第一次代表大會,會上被選為團中央常委。1956年從中共鞍山市委書記任上調往雲南,擔任了省委副書記。

北京大學是“文革”動亂的重災區。我們入校時,學校還正處撥亂反正,百廢待興,時有小動盪。校園內還不時會有部分師生集會、遊行、貼大字報。韓天石書記到任後,發揚北大傳統和北大精神,依靠廣大教師和學生開展工作。那時還是計劃體制時期,近萬名學生按所在院系被分在“學一”至“學五”食堂就餐,不能流動。學生多,食堂少,矛盾大。我們“學一”食堂就有十幾個系的3000多名同學在那裡就餐。吃飯時,同學們連坐的地方都沒有。飯菜質量也挺差,菜也經常洗不乾淨。同學們很有意見,並透過各種渠道向上反映。這些反映有的到了韓天石那兒。他親自到食堂跟同學們一起排隊打飯,站著就餐。一邊跟同學們交談徵求意見,一邊嚴厲指示學校後勤部門重視搞好伙食衛生,在食堂周邊儘量挖潛,擠出空間安上一些簡易飯桌。同時吸收和安排一些同學,以勤工儉學的方式到食堂幫忙,感受工人師傅的辛苦。特別是,他極力提倡並推動打破各食堂間的人為壁壘,允許學生“就近、方便、自願”地自由選擇食堂就餐。學生食堂間以飯菜質量和價格展開競爭,與職工的收入掛鉤。如此一來,學校食堂的環境和質量好了許多,同學們的怨氣平了不少。

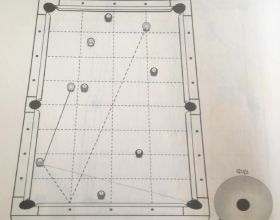

年輕的學生喜歡運動。但當時學校的操場、體育館又小又少。每到下午課後時間,運動場館都十分擁擠。韓天石書記親自調研,召集學生、老師和後勤部門討論商議。很快,校方因陋就簡,在學生宿舍樓的周邊開出了許多的小場地,佈置了沙坑,安上了單雙槓。

對一些師生喜歡貼大字報這件事,當時公安部門的人員提出要進校處理。韓天石書記親自出面予以拒絕。他相信和依靠廣大師生,利用學生會、共青團,依靠學生中的黨團員開展工作。還親自出面,找那些師生做耐心細緻的思想工作,與他們建立起一種理解、坦誠、信任的關係。慢慢地,貼大字報這類事情在校園中就越來越少了。

聽李澤厚先生講座的小插曲

李澤厚先生是學貫中西的大家。他的研究領域涉及中國近現代史、美學等多個領域,著作豐碩,造詣很深。當時在年輕學子中享有很高的地位。記得我們開設的中國近代思想史課,列在前面的必讀著作,就是李澤厚先生撰寫的《中國近代政治思想史論》。那時,“美學”剛剛引入校園,李先生的“美學著作”成了學生們推崇青睞的流行書。一天,從三角地的海報上得知,李澤厚先生晚上要在學校的學二樓大教室講授美學。這個機會可不能錯過。早早吃過晚飯,約上一位同學趕來教室佔了座兒。來聽講座的同學可真多,非但座無虛席,就連講臺下和教室兩邊的走廊裡也都坐滿了人。講座開始啦。李先生的口才極好,旁徵博引,口吐蓮花,滔滔不絕。“美學”學術理論,有諸多拗口難解的內容,他卻能夠輕鬆順暢地講述出來,引人入勝。我正緊張地耳聽筆記,突然鋼筆沒水啦。急忙從書包中摸出了備用。誰想屋漏偏遇連陰雨,備用筆沒用兩下也沒墨水了。情急之下,見鄰座旁邊有一位學校地質系學生常用的“地質大書包”。因一塊來的同學,通常總是揹著個同樣式的“大書包”。我便想當然認為那是他的書包。見他正在奮筆疾書,不忍打攪,便自己到他包裡翻找鋼筆。突然一聲低沉的質問:“你翻我包乾嘛?”隨之,我翻包的手也被人緊緊攥住。抬頭一看,一張怒視的臉正對著我。我忙低聲解釋:“鋼筆沒墨水啦,從我同學包裡找一個用。”“那你動我的包乾嘛?”“我以為是我同學的包呢,他的包跟你的一樣。”這時,一塊來的同學也知道這邊出了什麼事,連忙把他的書包放在了憤怒的同學面前解釋。一場風波方才平息。當時的感覺真是尷尬,顏面盡失,百口莫辯。更可惜的是李澤厚先生的課,經此一擾我注意力難再集中,後邊內容便記之寥寥。現在想來仍覺遺憾。

這是一個聽講座的小插曲。回憶起來,那時的北京大學校園裡名家講座特別多。那幾年,我聽過曹禺先生親自講解《雷雨》;聽過錢其琛先生(時任外交部副部長)講授中蘇關係;聽過宋史大家鄧廣銘先生講授岳飛的滿江紅;聽過何理良先生(時任外交部禮賓司司長)講授國際關係與外交禮儀;聽過鄧力群先生專題輔導“葉劍英1979年國慶紀念會講話”;聽過白樺先生親自講授《今夜星光燦爛》;聽過紅學大家李希凡先生專題講授《金瓶梅》;聽過厲以寧先生講授的“凱恩斯與凱恩斯理論”。更有意思的是,還曾專門搶座聽了李政道先生兩個小時的專業課,儘管對這個領域的知識一竅不通。現在想起當年聽過的這些課,還是滿滿的獲得感、幸福感。

“團結起來 振興中華 ”的響起與傳唱

40多年過去了,依然清晰地記得那個夜晚。“團結起來,振興中華”的口號,首先在北大31號學生宿舍樓前響起,並迅速傳遍燕園,傳遍中關村,傳遍北京城,傳遍全中國。

1981年3月20日,本是個普通的日子。由於“團結起來,振興中華”口號的響起與傳播,使其有了特別的紀念意義,被永載史冊。這天,根據世界盃男排的賽程安排,中國隊與韓國(當時叫南朝鮮)隊的亞洲區預賽,在香港的伊麗莎白體育館舉行。這場比賽的獲勝方,將代表亞洲參加在日本舉行的男排世界盃。那時我們國家剛剛對外開放不久,對外交流還不是很多。國人,尤其是北大的學生們,對這場比賽充滿了期待。當時學校給每個學生宿舍樓配有12英寸電視,每個樓層一臺,有專人負責定時播放。早在這天的下午,宿舍樓的電視機前,同學們就已經用小方凳佔好了位置,等著觀看這場激動人心的比賽直播。晚飯後,我和同學們一起早早地就坐在了電視機前。這場比賽真是一波三折。開始,中國男排出師不利,連輸兩局。但隊員們在隊長汪嘉偉帶領下,不氣不餒,頑強拼搏,奮起直追,連扳兩局。最為關鍵的第三局,兩隊比分一直膠著攀升。在最扣人心絃的時刻,韓國隊又贏得了賽點,領先一分。同學們都屏住呼吸,眼睛盯在了螢幕上。恰在這時,學校幾棟宿舍樓故障停電,樓道一片漆黑。同學們焦躁不安,急切地詢問停電原因,焦急地打探比賽結果。突然間,樓道里就傳開了:中國隊贏了。這時宿舍樓的供電也剛好恢復,電視裡在轉播中國男排隊員向觀眾熱情致意,祝賀勝利。頓時,宿舍樓沸騰了。同學們敲盆敲碗敲板凳,奔跑著,喊叫著,並陸陸續續下了宿舍樓,走到空地上。當時,我住在校園最南端的37號樓,也隨大家走下了樓。這時就看到從各個宿舍樓走出的同學,敲打著呼喊著,向學生宿舍樓相對在中間的31號樓走去。31號樓前已是一片沸騰的海洋。大家喊著、唱著、叫著、跳著。一開始大家喊的口號各色各樣,有“中國隊萬歲”,有“中國萬歲”,也有的喊“科學民主萬歲”。後來又有人唱起了“團結就是力量”。這時,有一夥同學將剛在不久前的北大同學競選海淀區人大代表時,“以東方女性美”為題參與競選的中文系張曼菱(曾參加過1976年的四五運動,被審查,後考入北大)同學拋在空中。同學們邊拋邊喊,“張曼菱領大家喊口號唱歌吧”。隨後,就從這一圈同學中喊出了“團結起來,振興中華”。一時間,這個口號此起彼伏,響徹燕園。接著,同學們又自發地排成了隊伍,走出校園,沿海淀路走到中關村、走到人民大學。沿途,“團結起來,振興中華”的口號聲不斷,響成了一片。

這件事也引起了輿論和社會的關注。新華社的記者專門來學校採訪,3月22日出版的《人民日報》,登載了新華社記者的新聞特寫,大標題就是《團結起來 振興中華》。“團結起來 振興中華”這個飽含力量的口號,隨即在改革開放初期的華夏大地上迅速傳播開來。

2019年10月1日,中華人民共和國迎來70週年華誕。在群眾遊行的佇列裡,由北京大學師生組成的“凝心鑄魂”方陣,以青春昂揚的精神面貌走入長安街。當走到天安門前時,北大方陣齊聲高喊“團結起來,振興中華”。這一振奮人心的口號,又一次在雄偉的天安門廣場上空久久迴響。

坐在電視機前觀看實況的我,心裡一熱,淚水不覺浸溼了眼角。

高峰崗,山東省政協常委,省政協委員聯絡委員會主任。