文:古岸雲沙

圖二:大俗攝影

小時候,特別淘氣的我,覺得家裡有個老人是件特別幸福的事,記得那時自己捱打時,我第一時間裡,就會跑到爺爺奶奶那裡“避難”,有老人親情的遮蓋,當時覺得非常溫暖。

因此,那時每次放學回家,看到村裡的老人,我都會和他們打招呼,看到他們一邊各自忙著手中的活計,一邊朝著我微笑,真是特別親切。

前段時間帶著母親回老家的農村,發現早已不再是我想象中的模樣。

村裡的莊稼地,被當地的種糧大戶承包之後,老人們再也無事可做,家家關門閉戶,連個說話拉呱的都看到不了。老人們倍感空虛無聊。在我眼中精神矍鑠的老人逐漸消失,取而代之的是無精打采、萎靡不振只會坐在門旁打盹的老人。

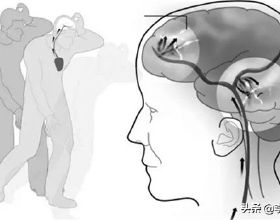

看著他們如今的樣子,我特別難受,我油然想起了患老年痴呆症的母親,也想起了漸漸老去的自己。

不知從哪一天起,我發現自己變得越來越愛嘮叨;睡眠越來越少,而日子越過越短;白頭髮越來越多,再也懶得去拔,因為總也拔不乾淨;身邊的朋友正在從更年期步入退休期;家中的老人身體正在一步步走下坡路;越來越愛回憶從前,越來越喜歡聽老歌,也終於知道,再也回不去了。

前些日子,我寫了一篇文章《紀實:家有“老年痴呆症”的母親,我的一天是這樣度過的》,記錄患了老年痴呆症母親的生活日常的,沒想到被愚伯的自留地釋出在頭條號後,留言竟然有五百多條,我挨個去看了每條資訊,忽然發現和我處境類似的人,竟然有那麼多。

留言者大多都是家中患有阿爾茨海默症的,各種各樣的狀況都有,前期倒還能承受,就像我母親這種情況的,生活還能夠自理,除了沒有空間感,沒有近期記憶,自己吃飯穿衣上廁所都沒有問題,大部分老年人到了後期,失去自理能力,大小便失禁,不知道飢飽,到處亂抓亂抹,甚至性情大變,打罵家人。

看完留言,忍不住地心酸,想哭。

很多病人,照顧得好,可以活十幾年甚至更長的時間,在這個漫長的失去意識,失去尊嚴的過程中,病人只在“活”著,而“真正”活著的家人,才是最痛苦的,因為每天都要面對這種無意識。看著一個生命消失,而且是以這樣的一種方式,慢慢磨掉你所有的情感,沒有比這樣的過程更殘忍的了。

今天遇到一個醫院的朋友,問他可有治療的法子,他說有一種進口藥,可是現在也買不到了,吃了應該管一陣子,吃長了,也不管用,只能延長與維持,也不能恢復正常。

查了一下母親的情況,還不單純地屬於阿爾茨海默症,因為大面積腦梗,堵塞了顳葉,屬於額顳葉痴呆症,與小腦萎縮還不是一個概念,應該屬於腦堵塞後遺症。一直在吃中藥,只能說還處於早期階段,暫時沒有往下發展,之後會怎麼樣,可想而知。

年前年後,好幾位同學的父母相繼去世,年齡大了,這也是難免的,走得快了,沒有盡到孝心的,常會心存遺憾,總覺得沒有報答完父母的養育之恩;走得慢了,一病多年,耗盡金錢與情感,也無法挽留父母離去的腳步。

安心之餘,難免鬆一口氣,總算不再受罪。這都還可以理解。真要進入道德層面去討論一下,最考驗人的大約就是老年痴呆這種病了。

都說家有一老,勝有一寶。那是一定要建立在身體健康的基礎上的。否則,對於家人來說,就是災難。所以,請不要隨便指責誰誰家的兒女對病中的老人照顧不周,那是因為你沒有同樣的感同身受,反正我是深切領教過“久病床前無孝子”這句話了。

身邊的不少朋友,差不多都已步入天命之年,這個年齡,才是真正進入了面臨養老的年齡,家中老人正需要照顧。古人說,父母在,不遠遊。以前還沒認識到這一點,總以為各人有各人的生活,相安無事最好;等到父母老了,才發現完全不是這麼回事,你的心會時刻惦念著,哪裡還能到處去遊山玩水呢。

父母在,尚有歸處,那應該是人心底最後的棲息地吧。父母不在,我們就成了孤兒。哪怕活到八十歲,我們仍然還在原來的記憶裡。

自從母親生病後,得到好多好朋友的關心與溫暖。家裡有同樣狀況的朋友,會給我一些建議與心理建設;父母正在一天天變得糊塗的朋友,則與我交流彼此的感受,找到些許安慰。

家裡生病的老人,那種痛苦無法言說,除了接納與面對之外,也著實沒有更好的辦法。

心酸之後,生活還要繼續。

也許認真活好每一天,就是對生命最大的尊重。