北京,一座久處皇城根下的歷史文化名城,這裡有許多的老事兒等著懂的人娓娓道來。

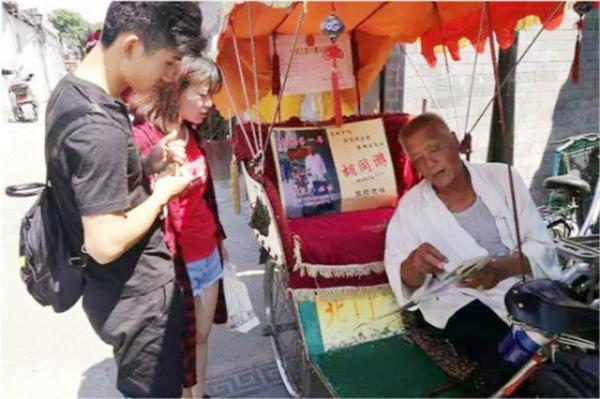

已經70多歲高齡的安林,就是這樣一位等著三輪車為人們講述北京城故事的老爺子。他1小時掙150元,住四合院,真正身份是“貝勒”。

每天早晨9點鐘,吃過早飯後,他跨上三輪車,叮鈴鈴地就出車了,雷打不動地來到南鑼鼓巷一個固定的車位候著。

南鑼鼓巷曾是京城王公貴族居住之處。安林從小就在這居住。“舊時王謝堂前燕,飛入尋常百姓家。”眼看這裡從貴族府邸,變成尋常人家,再從住宅居地變成商業活動中心,他經歷了南鑼鼓巷許多的變遷。

“京城第一車”

儘管已屆高齡,安林身子骨還仍很硬朗。一頭短髮黑中帶白,顯得十分乾練。

常在外風吹日曬,令得他面板曬得黝黑。天氣一熱,他就會穿著中式盤扣褂子,闊腿束口褲子。這是典型的北京老爺子的打扮。

安林原本並不是三輪車伕這一行當的人家出身。據他所說,他祖上姓氏是愛新覺羅,他們這一脈一直居住在南鑼鼓巷裡。老北京時候,這裡一帶都住著達官貴人。

若是那一朝沒有覆滅,他現在應該還是一名錦衣玉食的貝勒。

1982年,安林迫於生計成為一名走街串巷的三輪車伕。如今已經過了35個年頭,街坊鄰里從稱呼他為“小安”,也漸漸地就變成了“老安”,再到後來的安老爺子。

在北京城有個落腳處,兒女也各自成家,原本他早已可以安享晚年,可他說他還是不肯歇下來。“這是我的念想。”

安林的車講究,別人的車都是紅頂蓬,只有他的車是杏黃頂蓬。

車把上掛了5個鈴鐺,是舊時快要被燒完的舞獅嘴裡搶出來的;鈴鐺中間擺個龍,也是他精心設計的擺法,叫五福捧壽;

車尾專程讓老師傅給鑲了一塊八卦,據他講,這能辟邪保平安。

車身的兩側,他專門放了兩隻貔貅。安老爺子說這東西最貪,可吞日月,這是用以告誡自己,做人做生意,都切不可太貪。

精心設計過自己的三輪車後,他的生意變得更好了。許多遊客一來不問價格,就只說目的地便上了車。

安林故事講得好,許多街坊鄰里閒著都愛找他聊天,老爺子肚子裡的故事確實也多,懂得多,講什麼都是頭頭是道。許多坐過他車的遊客,下回來了還坐他車:

“鑼鼓巷其實叫羅鍋巷,中間高、兩頭低像一個羅鍋,羅鍋不好聽,改叫鑼鼓巷,元朝建成,七百多年曆史了。”安林總是以這樣為開場為由

坐著老爺子的車是極舒坦的,這些皇城老故事都隨著他帶著濃重京味兒腔調的聲音娓娓道來。他彷彿一個引領者,引領聽故事的人走進一段歷史。

隨著地點的變換,安林的故事也在隨之改變。從齊白石紀念館到中央戲劇學院,再從馮國璋故居到婉容的孃家、後門橋……

來到地安門外,他這樣講解道:

“後門橋也叫萬寧橋,跟前門相對,在北京的中軸線上。中軸線又叫子午線,城門都在的時候,正午十二點,陽光能從永定門、正陽門、天安門、地安門的門縫裡一溜射過去。”

“內九外七皇城四”,講到複雜處,安林在紙上畫了下來。“瞧見沒,這老北京輪廓就像頂帽子。”

對於安林來說,他也只想講好這些故事。

有時碰上帶孩子吵吵鬧鬧的遊客,他索性就讓遊客下了車,不講了,錢他也不收。他只把這些故事講給帶著誠心想聽的人,“講不成就不瞎耽誤功夫了。”

1995年,有一個節目組在錄製節目時拍到了安林這量車,誇讚他的車為“北京第一車”,這個稱呼就一直沿用至今。

“老爺子”的規矩

安林稱,自己脾氣比較“個”。

他的車定了價是150一小時,就不會接受降價。許多和他一起的蹬三輪的小年輕,70,100,120一個小時都能走,只有他不接受。“我值這個價”,安林說。

在南鑼鼓巷,安林的車是唯二有營業許可的,其他的車伕都需要將車停在衚衕深處。擁有營業許可可以說是“身份”的象徵,但他的車在這裡並不是生意最好的。

老爺子也不在意這些,他每天在固定時間到達固定地點,在固定的時間收工。

6月的一天,烈日暴曬之下的空氣中都似乎瀰漫著一股熱浪。下午4點多時,有四位旅客想搭乘安林的車。他擺了擺手,叫來另一個車伕。

他說:“姑娘,我要下班了,你們坐他的車吧。”

被他叫來的車伕已經一天沒開工了。他也心疼這些從外地來的孩子“上有老下有小,都靠著他們養。從外地來到北京討生活不容易。”

有一次,一位客人約好了4點鐘來,卻等到5點才姍姍來遲。據他講,是碰到幾個熟人,聊忘了時間。安林卻說什麼都不肯再接了。

他說:“這人吶,不講信譽不行。”

保安崗離安林的固定“停車位”不遠,有時新來了小保安對路不熟,安林總會幫忙解答。

過來問路的遊客客氣地叫聲大爺,安林會知無不答,比地圖還詳盡。可總有些不禮貌的,遠遠地便喊“哎,哪哪兒怎麼走啊?”安林則什麼也聽不見。

這時更加不長眼的非要湊跟前接著問,老爺子脾氣上來便回:“跟誰喊哎呢,你回家這麼管你爸媽喊‘哎’嗎?”

碰上個事,他也總愛打抱不平。附近景區廁所男女不分,有些遊手好閒的小混混常往門下一拍。安林有時碰見了,就自己躲進廁所,拿起旁邊的廢紙簍子往他們頭上一扣。

老爺子有脾氣,也有擔當。他常說別人叫的一聲老爺子,就要擔得起老爺子這一稱呼。

安林的徒弟說,他在這一帶的車行裡德高望重。同在一條衚衕裡,大家幹著一樣的營生,免不了會有些齟齬。

起了糾紛,請了安林過來主持,無論怎麼調解大家都會服氣,過錯方就請大家喝一頓酒,事兒就了了,該過日子還是過日子,該競爭還是得競爭,只是得靠良性競爭,完了大家抬頭不見低頭見,都應該彼此照應。

這麼多年了,車行也一直沒出過宰客駭客等不良行為,全靠安林主持著。老爺子講原則,講規矩,他既不怕強者,也不欺負弱者,大家都敬他。在他的主持下,雖是吵吵嚷嚷,也沒有多少大風大浪。

入行故事

安林還年輕的時候,受到父親的影響,他當起了木匠。

雖然歷史變幻,王朝覆滅,但他們這一支“皇親”沒有大富大貴,受到父親的庇護倒也衣食無憂。

當上木匠後,安林很快就積攢起一些積蓄,娶妻生子。上有老下有小,一個月72元的工資雖然有些拮据,日子卻也安逸。

80年代初,安林的母親不幸患上食道癌,單是薪水就已經無法維持生活和母親的醫療費用。

那時沒法,他下班推著車往家裡走的路上,每見到一個飯店就進去問需不需要刨菜墩的。找這個活每天一般能掙個十幾二十塊,但每天回到家就到晚11點了。

安林原本的夢想是當一名郵遞員,可郵遞員沒聘上。後來他又聽人介紹說蹬三輪能賺錢,他就花了足兩個月薪水買了輛別人用舊了的三輪,自己噴上漆,給它打點了一遍,自己打扮的乾乾淨淨地出了車。

安林這一改行確實趕上了一個好時候。1981年北京市交通局剛出了一則規定,恢復人力三輪車的運輸,方便了市民們的出行交通,也給了安林走投無路的普通人一個營生機會。

1982年夏日炎炎,安林第一次出車。他將擦得鋥亮的車往西單商場門口一停,很快就有了顧客。那天下來他足足幹了12個小時,掙了75塊錢,還得了一個諢名叫“七張半”。

這一天的開張已經抵得上他之前一個月的工資了。他一見這份工作幹得過,就把木匠的工作辭了,全力當上了三輪車伕。

沒當上郵遞員,卻也一樣是走街串巷,自由自在。

這活風吹日曬,夏天要頂著烈日,冬天要頂著寒風。很快安林的面板就曬得黝黑。

那時他出車比現在早。早上6點鐘他就早早起床,去天安門接看完升國旗的人回家。冬天寒風凜冽,他也一樣準時起早。

80年代腳踏車普及,市民出門都比較依賴腳踏車。馬路上汽車少,公交也極少,更別提出租了。於是有些市民就愛搭三輪,沿路還可以看看風景,吹吹風。

有時安林也會拉去機場的乘客。有一趟從東四去機場的,安林到現在還記得特別清晰。他從上午十點到下午兩點,連人帶行李一趟三百。

他走的是水泥路,那時高速路還沒修。到了三元橋上坡的時候,坡度太陡,沒能蹬得動,安林就找了根粗繩,拴上車,把繩子勒在肩膀上像縴夫一樣把車一點點的拉上大橋。

年輕時幹完活,回到衚衕,來一晚刀削麵,再來一瓶二鍋頭,吃完又是渾身充滿了力氣,下午又可以精神百倍。

幾年下來,他有了積蓄後,就換了現在這輛三輪。這是全北京第一輛不鏽鋼三輪,接著他就繼續和他的“老夥計”一起,走街串巷,走到哪兒一時興起,就給乘客講一段當地的故事。

“老爺子”的新市井生活

時間轉眼來到90年代,我國經濟騰飛,北京城作為首都發展更是迅猛。一座座高樓拔地而起,環市公路、高架橋、地鐵開始如雨後春筍般迅速出現。馬路上汽車也多了起來。

原本乘客嘴裡熟悉的老地名,也漸漸地開始變得陌生,磁器口、五路居這些漸漸也聽不見了,取而代之的是某某大廈、某某小區。

隨著大家生活越來越好,他也從住了一輩子的南鑼鼓巷遷到了一座高樓裡。可他不喜歡,“像住在監獄裡”。

隨著1995年什剎海開始興起衚衕遊,他也回到了他住了一輩子的地方,接著拉起了三輪。

抽空他還去他的老房子裡看了眼,那幾天在門口鋪紅磚,騰退文物。後來他在這裡附近租了一間房子,拉車累了可以歇一歇。

前兩年,他也開始蹬不動三輪了,就給陪了他幾十年的“老夥伴”安上了電瓶。

朋友兒女都勸他別出車了,他不肯。

雖然原本的物什兒都已經不在,但對老爺子來說,能回到原來住慣的地方,他只想每天能和人說說話,嘮一嘮,有一碗的刀削麵,一瓶的二鍋頭,有人敬重,就彷彿回到了舊時走街串巷的衚衕裡。

安林說,他知足了。