虎年新春,喜迎冬奧。神州賽場,激戰正酣。

在這緊張刺激的時刻,車險市場,也迎來了期待已久的“開門紅”。

13.1%的正增長,不僅宣告了車險市場告別了負增長時代,也意味著車險賽道的爭奪,進入到了一個新的階段。

一個關鍵問題:正增速市場下,2022年的車險經營究竟應該爭先進位,還是該堅持退出區域性市場?

1月資料下的車險市場格局演變,或許將是2022年車險後市策略的一個縮影。

這場“開門紅”之下,究竟哪些公司在起跑階段踩下了車險提速的油門,努力搶佔車險賽道的領跑地位,先發制人?又有哪些公司,依然沿用了2021年在區域性市場退出的策略,以待後來者居上,彎道超車?

一場“起跑”之戰,拉開了2022年車險“冬奧”的序幕。

1 頭部猛發力:四大家開年魚躍,火力集中專代車商

槍聲響起,熱血沸騰。12圈的車險賽事,轉眼間就跑完了第一圈。

或許,由於車險參賽隊伍本身實力上的懸殊差距,比賽從一開始,參賽隊伍就明顯劃分成了四個梯隊,表現為:

頭部公司領跑市場,肩部公司集體降速,腰部公司保持節奏,腿部公司逐步掉隊。

足以說明:迴歸正增速後的車險市場,規模效應仍是影響市場的第一要素。

從四大梯隊的起跑表現來看:

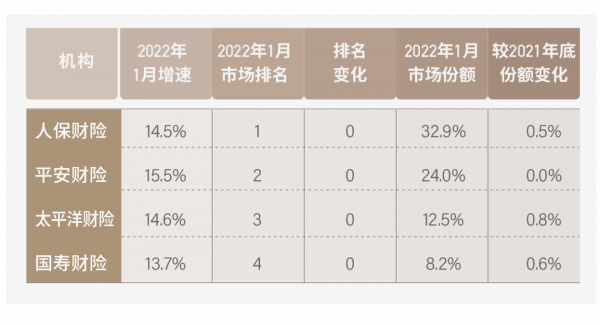

人保、平安、太保、國壽四家頭部公司作為種子選手,出場即發力,不僅車險保費增速全部實現兩位數的正增長,且增速明顯超越行業平均水平。

這種“先發制人”的策略,讓四位種子選手牢牢鎖定了頭部公司第一梯隊的位置,並實現了對行業的領跑。

更表現為車險市場的集中度進一步提高,頭部公司市場份額佔比相較2021年底環比上升了1.9個百分點,進一步拉開了與其他梯隊選手的優勢距離。

因為這一市場份額變化量,足足等於30家小微型公司的車險保費規模之和,相當於頭部公司在起跑的第一圈,就對30家尾部公司直接實現了套圈。

這是何等霸氣。

只不過從頭部公司各渠道的增速來看,頭部公司車險增速上漲主要源於最大渠道專代渠道的帶動,專代渠道的增速超過了25%。

不得不說,這種渠道優勢,是其他中小保險公司所不能比擬的。

這或許也意味著,2022年的車險市場競爭,將再次回到以售車場景為主的車商渠道競爭,市場費用投放將面臨嚴峻考驗。

2 增速分化加劇:第二梯隊頹勢依舊,腰部領跑全行業

車險規模在百億以上的肩部公司所組成的第二梯隊,疲態盡顯。

雖然幾家公司在2022年首月均實現了車險保費的正增長,但受累於2021年的負增態勢,不僅多家公司增速恢復後也未及兩位數,落後於行業平均水平。

且肩部公司的車險基數在去年就已被頭部公司遠遠拉開,即在今年正增長的情況下,仍難掩其市場份額的滑落。

故而車險賽道中處境最為艱難的,恰是肩部公司,進退維谷。

唯有陽光在車險規模上超越大地,成為市場前十中唯一一對排名發生變化的公司,讓人看到了肩部公司的倔強。

腰部公司的車險增速分化則相對明顯,不過就第三梯隊整體市場份額的變化表現而言,在第三梯隊公司相互之間你升我降的微小幅度拉鋸戰下,腰部公司整體份額變動竟然表現為0變動。

這說明第三梯隊的車險競爭較量,更多是避開了與頭部公司的直面碰撞,利用與同級別競爭對手間的逐對廝殺,實現車險有節奏的發展。

但腰部公司整體份額變動較小,並非代表腰部公司單家公司的車險根基是穩固的。而是恰恰相反,有退出的,就有新進入的。

長安責任在2022年1月擠掉了渤海、亞太、安誠和都邦,晉身到財險第三梯隊,讓人們意識到:原來腿部公司中也不乏競爭者,需要腰部公司時刻保持警惕。

而腰部公司整體4.5%左右的市場份額空間,或就是綜改後留給中小公司的棲息之地。

3 小型腿部機構的百態:令人失望的增速,份額再度下滑1個百分點

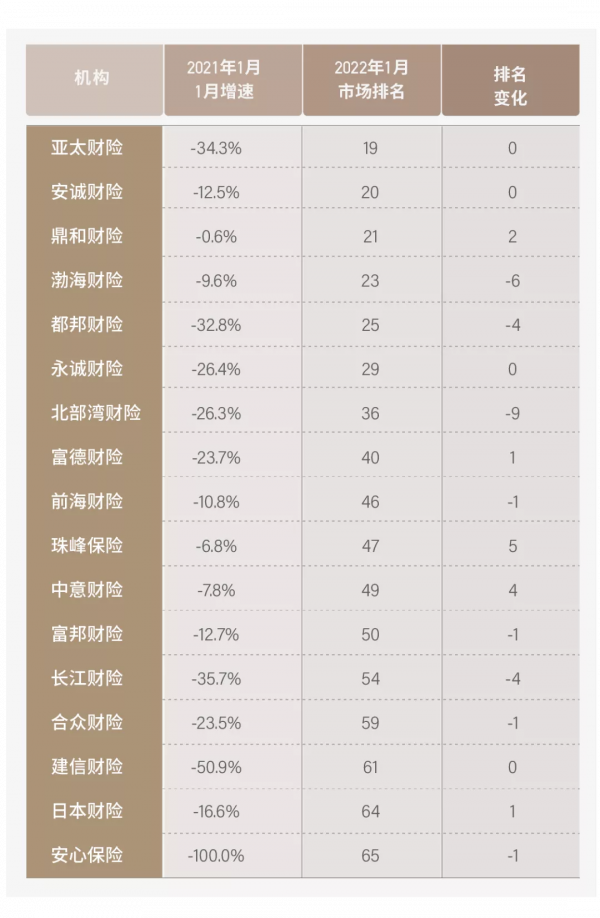

腿部公司的增速表現著實令人失望,1.5%的增速卻也名副其實——拖了後腿。

46家規模不足30億的公司中,竟然有40%的公司都出現了同比負增長,且負增幅度超過兩位數的比比皆是。

-0.8%的市場份額變化,也讓腿部公司成為了頭部公司獵殺的物件。

不過,也有如眾安、泰康等網際網路公司,泰山、燕趙、黃河等地方總部公司,中航安盟、三井住友海上等外資公司,在腿部公司中展示出了小微型公司特色的一面。

就像在奧運賽場中,總有那麼幾個隊員,能夠讓你舉目欣賞,過目不忘。

4 誰在退出:腰部公司為首,北京地區為最

如果放眼2022年的車險賽道,肩部公司和腿部公司,屬於這場車險賽事起跑的落後者。

但是,從退出區域性市場的公司來看,恰是曾經的腰部公司。

從行業交流資料可見,都邦將近三分之一的機構車險保費負增幅度都超過了70%,屬於明顯的戰略性退出區域性市場。

永誠和亞太,早就從2021年就開始收縮車險業務,屬於退出區域性市場動作的延續。

這些曾經的腰部公司,也由於退出區域性市場的動作較大,在2022年起跑時已徹底掉入腿部公司,其位置被新進腰部者所替代。

但其中也有個例,比如眾安,有4家機構退出了局部市場,卻仍能實現車險整體增速遠超行業水平。

這說明眾安的退出區域性市場更類似於車險戰略性的轉移,而非全面退出。

這種表現,也讓中小公司是否真的會退出區域性市場,打了一個問號?

但腰部公司退出車險市場這種趨勢更加表明一種現狀,肩部公司沒有退出的勇氣,腿部公司則無路可退。

而從各地退出區域性市場的機構數量情況來看,北京地區退出機構數量最多,湖北、河北、雲南次之。

若再結合上述頭部公司專代渠道的高增速來看,中小公司所退出的市場,恰是以專代銷售為主的市場。

但是,一個值得思考的事情,未來的車險究竟是由誰來購買?是客戶,還是車企?

所以這個問題,也讓中小公司是否真的要退出區域性市場,在決策上變得更加複雜。

5 利潤回暖:會是一件值得期待的事情嗎?

相比保費增速的回暖,車險利潤能否一併回暖,更關係到保險公司車險經營管理的裡子與面子。也決定了財險公司的車險起跑速度,是否具備持續發力的可能。

畢竟,2021年車險利潤結果,從行業交流資料來看,並不樂觀,行業車險綜合成本率在101%左右。

除三巨頭外,大中型公司全線虧損,中小公司哀嚎一片。

不過,這種行業虧損的局面,或在2022年發生改變。

從1月資料來看,車險當期已決件數同比下降了8.6%,當期已決賠款同比下降了0.1%,有效報案件數增幅為3.9%,幅度小於簽單件數增幅的8.3%。

更關鍵的是,在車均保費同比上漲4.5個百分點的情況下,車險當期手續費支出同比下降了1個百分點。

自主定價係數提高,費用率與賠付率實現雙降,這種成本結果最佳化的反映,讓2022年的車險正利潤,有了期待。

但不能忽視的是,車險賠款與費用延遲入賬始終是車險行業的通病,特別在1月臨近春節的情況,資料難免存在不真實的現象。

故而2022年的車險利潤結果,能否如保費增速一樣真正回暖,還需要時間的檢驗。

但我們有理由相信,從長期來看,我國行業車險的基礎建設在逐年完善,車險的科技水平在不斷提升,車險的資料應用能力相較10年前已經有了跨越式的提升,監管創新能力更是飛速發展。

車險,仍將是財險行業當前最值得信賴、也最值得依靠的險種。

寒冬過後,就是春來。

2022年的車險奧運,才剛剛開始。