一年又一年,世界依然波譎雲詭、危機四伏。在這樣的環境下,我們中華民族之所以能夠披荊斬棘,在偉大復興的道路上一往無前,有兩個重要的精神因素不可忽視:一是志氣,二是骨氣。這兩個因素之所以能夠產生無窮的力量,都源於它們有一個共同的來源和指向:腳踏實地。

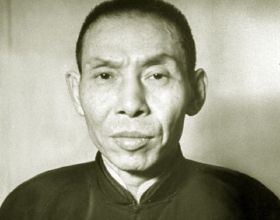

“腳踏實地”的哲學理論涵義,是我們黨以馬克思主義中國化的語言表述的“實事求是”的思想路線;而“腳踏實地”的中華文化形象,則應首推魯迅精神。魯迅先生不是中共黨員,也很少見他談論各種“主義”和政治理論,但他立志“我以我血薦軒轅”的愛國情懷和“橫眉冷對千夫指,俯首甘為孺子牛”的錚錚硬骨,則始終是與浴血奮鬥著的中國共產黨人息息相通的。這種相通,也意味著馬克思主義中國化的必然成功。

記得1936年6月,已在病榻上的魯迅,當人別有用心地投書挑撥他與中共的關係時,魯迅口授了一篇公開回應,一針見血地揭露了挑撥者的虛偽和拙劣:“你們的‘理論’確比毛澤東先生們高超得多,豈但得多,簡直一是在天上,一是在地下。但高超固然是可敬佩的,無奈這高超又恰恰為日本侵略者所歡迎。”然後魯迅鄭重地表示:“那切切實實,足踏在地上,為著現在中國人的生存而流血奮鬥者,我得引為同志,是自以為光榮的。”

不尋求任何脫離實際的玄思妙想,不受制於任何冠冕堂皇的巧言令色,自己始終腳踏實地,也對同樣腳踏實地的人們表示由衷的尊崇和心心相印。這就是魯迅的風骨,是中華優秀傳統文化的精髓。

腳踏實地才能立於不敗之地。這個“實地”,就是祖國的大地,就是人民的實踐,就是人類歷史的真諦。

(作者為中國政法大學終身教授)