混沌未開天地亂,茫茫渺渺無人見。

自從盤古破鴻蒙,開闢從茲清濁辨。

覆載群生仰至仁,發明萬物皆為善。

欲知造化會元功,須看西遊釋厄傳

Hello,大家好!

我是京城流淌,歡迎大家繼續收看由京城流淌出品的小說品讀內容。

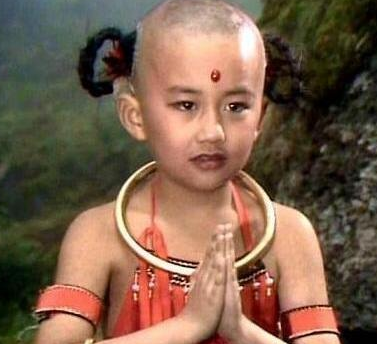

今天我們繼續來聊四大名著之一的《西遊記》。

要說世人對《西遊記》最大的誤解是什麼?

那一定集中在六耳獼猴這隻妖怪身上。

很多人都覺得六耳獼猴實力很強,和孫悟空五五開,甚至最後到了如來那裡,被打死的人也是孫悟空。

我不知道這是從哪傳出來的奇葩言論,但是如果你真的熟讀過原著《西遊記》,就會知道這個結論有多可笑。

而且提出這個看法的人,多半也是沒怎麼讀過原著,甚至不太瞭解中國傳統文化的人。

為什麼死的人一定不是孫悟空

本來今天是要聊真假美猴王這一個章節的內容的,但是為了保證這一個章節能夠聊得下去,我們先來解決一下這個問題。

為什麼死的人一定不是孫悟空呢?

個人認為有如下幾個原因:

一、六耳獼猴實力不行

很多人都覺得六耳獼猴和孫悟空實力相近,二人旗鼓相當。

但是從原著中的一些種種細節來看,他們之間的差別還是蠻大的,且六耳獼猴根本不是孫悟空的對手。

六耳獼猴第一次出場的時候,是變成孫悟空的樣子去討好唐僧,想借機加入取經團隊,但是唐僧卻因為之前的事,大罵了他一頓。

這個時候的六耳獼猴頓時惱羞成怒,拿出棍子在唐僧背上砑(ya)了一下,把唐僧打成了重傷,然後拿著行李離開了。

後來八戒和沙僧回來後,都覺得唐僧已經被打死了,直到翻過身來才發現唐僧還活著,但氣息也很微弱了。

書中是這麼寫的:

八戒道:“兄弟且休哭,如今事已到此,取經之事,且莫說了。你看著師父的屍靈,等我把馬騎到那個府州縣鄉村店集賣幾兩銀子,買口棺木,把師父埋了,我兩個各尋道路散夥。”

只見那長老口鼻中吐出熱氣,胸前溫暖,連叫:“八戒,你來!師父未傷命哩!”那呆子才近前扶起。長老甦醒,呻吟一會,罵道:“好潑猢猻,打殺我也!

從以上情節可以看出,六耳獼猴的確是對唐僧實施了重擊,但是他卻沒有打死唐僧,只是把他打的奄奄一息。

結合他後面自己組建取經團隊這個事來看,他這裡的留手顯得非常的不正常,既然他想自己組建團隊,幹嘛不把原來的團隊專案主要人物幹掉,而且看他的操作,的確是想殺掉唐僧的。唯一的解釋是,他下了重手,但是沒能殺死唐僧。

換句話說,他實力不夠。

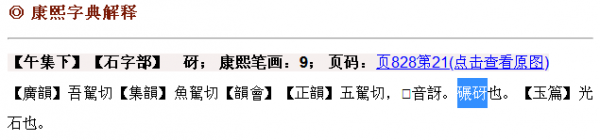

我查了一下砑這個字在古籍中的意思,在康熙字典中,砑的意思就是碾砑。

說明六耳獼猴是拿棍子在唐僧背後重重碾軋了一下。

大家想想如果六耳獼猴的實力真的和孫悟空相近,以孫悟空手中的棍子在凡人背後碾軋一下,是什麼下場。

這是其一,其二,六耳獼猴帶著一群猴子沒抓住沙僧。

沙僧聽說了唐僧被孫悟空打傷的事情之後,跑到花果山去找六耳獼猴討說法,雙方一言不合起了衝突,六耳獼猴帶著一群猴子猴孫和沙僧對線。

最終卻被沙僧突出了重圍。

那行者惱了,輪金箍棒,帥眾猴,把沙僧圍了。沙僧東衝西撞,打出路口。

沙僧的實力我們都清楚,在原著中真的差的可以,但是即便如此,在六耳獼猴帶著一群猴圍住他的時候,依舊能讓他打出去。

如果六耳獼猴真的是孫悟空的水平,沙僧這樣的根本不可能是他的一合之將。

其三,六耳獼猴現出本相後,被孫悟空一棍秒殺。

大眾一發上前,把缽盂揭起,果然見了本象,是一個六耳獼猴。孫大聖忍不住,輪起鐵棒,劈頭一下打死。

想想和孫悟空實力旗鼓相當的牛魔王,在現出本相後的實力,即使被圍困,仍然需要費些大工夫才能將其降服。

有人說是因為佛祖的法寶對六耳獼猴起到了限制作用。

可孫悟空也被很多法寶困住過,可他為什麼基本上就沒啥事呢?

例如孫悟空曾被東來佛祖彌勒佛的金鐃所困,但是也沒有出現很大損傷。

即使是面對要人命的陰陽二氣瓶,孫悟空也堅持了很久,才出現問題。

以孫悟空的金剛不壞之軀,要想一棍打死他,這中間的難度可不小。

由此可知,孫悟空的實力要遠遠勝於六耳獼猴的。

二、雙方相鬥,孫悟空一直處於主導位置

看到這裡,可能有朋友會問,如果六耳獼猴實力不行,那為什麼在花果山中,六耳獼猴能和孫悟空鬥個旗鼓相當呢?

很簡單。孫悟空在讓著他。

仔細看過原著的朋友就會發現,在真假美猴王這一難中,都是孫悟空一直帶著六耳獼猴四處跑。

對於孫悟空與六耳獼猴誰真誰假,其實書中早就給了暗示,書中只要提到這大聖,那麼這個就是真的孫悟空,提到那行者,就是六耳獼猴。

所以我們能看到,孫悟空一直牢牢掌握著這件事的話語權。

如果你真的分不清誰真誰假,你看誰先說話就知道了,第一個先開口的就是真的孫悟空。

例如:

前往南海之時,是孫悟空先發言。

大聖道:“沙僧,你既助不得力,且回覆師父,說我等這般這般,等老孫與此妖打上南海落伽山菩薩前辨個真假。”道罷,那行者也如此說。

前往天庭之時,也是孫悟空先表態。

這大聖謝恩,那行者也謝恩。

包括後來的去找唐僧,去地府,去如來處,都是孫悟空主張要去,六耳獼猴被迫跟隨。

這大聖呵呵冷笑,那行者也哈哈歡喜,揪頭抹頸,復打出天門,墜落 西方路上道:“我和你見師父去!我和你見師父去!”

這裡出現了一個細節,書中寫這大聖呵呵冷笑,我們現在都知道這大聖是真的孫悟空,孫悟空在這裡為什麼會呵呵冷笑呢?

很明顯帶著六耳獼猴到處跑這件事,本來就是他的計劃。

所以我們也能解釋,為什麼在花果山,孫悟空和六耳獼猴斗的旗鼓相當了,那是因為孫悟空在見到六耳獼猴那一刻,就想到了一個計劃,他有自己的盤算。

才故意壓低實力,假意和六耳獼猴鬥個不分伯仲。

那麼,具體孫悟空的計劃是什麼呢?

我們下面會聊到。

再說回前往地府,同樣也是孫悟空先說,六耳獼猴跟上。

總而言之,六耳獼猴是一直被孫悟空帶著四處跑,最後把自己給玩死了。

為什麼這麼說呢?大家想想出了天庭之後,六耳獼猴的反應,那行者哈哈歡喜,他歡喜什麼呢?一定是以為自己可以矇混過關,殊不知這一切都在孫悟空的掌握之中。

第三:作者不會寫死自己的主角

這是孫悟空必不會被六耳獼猴打死的最主要原因,仔細想想就會知道,作者寫《西遊記》寫了有小20年。

在孫悟空這個人物上下了這麼大功夫,為什麼要無緣無故的寫死自己筆下的主角,而且還讓主角這樣毫無意義的死去。

一般情況下,作者都不會寫死自己的主角,就算主角要死,也一定會死的很有價值,例如為了保護什麼人去死,不會這樣不明不白、悄無聲息的死去。

所以綜上所述,個人認為,孫悟空被打死屬於一種過度解讀,看個樂可以,要是你信了,那我也不知道該說啥了。

真假美猴王背後的內涵

要想知道真假美猴王這一節中的內涵,還是要明白《西遊記》究竟是一本講述什麼內容的小說。

根據前人對於《西遊記》的註解,如今大眾比較認可的一種說法是,《西遊記》是一本講述人心成長的古典名著。

那麼自然,真假美猴王這個章節同樣是作者為了講述人心成長而寫的。

所以便有了二心說這個說法,但是個人認為,這一難中體現的二心,卻不是那麼簡單的二心對立之說。

認同二心說的朋友,大都認為六耳獼猴是另一個邪心孫悟空,而真假美猴王這一難就是講善心孫悟空如何擊敗邪心孫悟空的故事。

這麼說,的確有些道理,但是個人認為,作者吳承恩的層次比我們想象的還要更高一些。

同時,這個說法也是有漏洞的,如果大家認為六耳獼猴就是邪心孫悟空,那麼就說明,六耳獼猴的本體是孫悟空,換句話說,六耳獼猴就是通明石猴。

但是如來在這一個章節的末尾說的很清楚,六耳獼猴和通明石猴不是一類猴子,六耳獼猴的特點是善聆音,能察理,知前後,萬物皆明。

而通明石猴的特點是通變化,識天時,知地利,移星換斗。

換句話說,六耳獼猴不可能是另一個孫悟空,他兩就不是一個種類。

而且技能也完全不同,至於佛祖說六耳獼猴善聆音,能察理,知前後,萬物皆明的意思,並不是說他有知曉過去,預知未來之能,只是說他能透過聽別人說的話,來了解事情前後的因果關係。

如果他真的能預知未來,怎麼沒算到自己會被孫悟空一棍子打死呢?

所以在這裡作者並不是想寫六耳獼猴和孫悟空是一體雙生的兩顆心,而是有其他意思。

那麼六耳獼猴和孫悟空究竟分別代表什麼心呢?

在《西遊原旨》這本書中,作者劉一明說了這麼一句:

道心常存,人心永滅,假者即去,真者即復。

所謂道心自然是指孫悟空,而人心則是指六耳獼猴。

《西遊記》的作者是受儒家學說影響很大的文人,對於理學心學之說皆有深刻體會,宋朝著名的理學家朱熹便認為道心是人心的主宰。

所以六耳獼猴一定打不過孫悟空,所以孫悟空才能一直拉著六耳獼猴到處跑,這都說明了道心統領人心之意。

朱熹老夫子說存天理、滅人慾,王陽明先生講存天理,去人慾。

天理即是道心,而人慾則為人心。

所以在這一難的結尾,孫悟空一棍子打死了六耳獼猴,意思是道心消除了人慾。

很多人對朱熹老夫子存天理、滅人慾這句話有誤解,其實老夫子在這裡提出的人慾,是指超出人基本需求的慾望,例如私慾、淫慾、貪慾這些過多的慾望。

其實在意思上和王陽明先生所講的話差不多,只不過二者的實現手段不同,但不管怎樣,他們都主張,用道心來統領與歸正人心。

理解了這一層,再來看真假美猴王這個故事,就很好理解了。

真假美猴王故事覆盤

表面上看,孫悟空是因為打死強盜之事,與唐僧產生了矛盾,被趕走,但實際上,二人的矛盾早在女兒國這一難中便已經埋下。

這裡的打死強盜,只不過是導火索而已。

另外孫悟空這次被趕走,為什麼不回花果山,而是要前往南海找觀音呢?

說白了,是孫悟空有苦水想和觀音說。

為什麼要找觀音呢?

因為觀音是取經專案的總負責人,取經團隊就是她湊的。

大家記住,這個時候的孫悟空是有怨氣的,而他來找觀音也是有一定訴求和想法的。

正因為如此,在紅孩兒向他開玩笑之時,孫悟空才如此生氣。

這要換做平時,孫悟空不可能連句玩笑都開不起。

書中是這麼說的:

行者滿懷悶氣,一聞此言,心中怒發,咄的一聲,把善財童子喝了個倒退,道:“這個背義忘恩的小畜生,著實愚魯!你那時節作怪成精,我請菩薩收了你,皈正迦持,如今得這等極樂長生,自在逍遙,與天同壽,還不拜謝老孫,轉倒這般侮慢!我是有事來告求菩薩,卻怎麼說我刁嘴要告菩薩?”

這裡特意提到了一個告字,在古代告這個字的本義是告訴、告誡,後來慢慢延伸為控訴、告發。

孫悟空來此找觀音,本來只是想把唐僧趕走自己的事告訴觀音,但善財童子卻開玩笑說,孫悟空是想控告菩薩。

所謂說者無意,聽者有心。

在孫悟空和觀音說了這件事,且觀音表示自己不想多管之時,孫悟空就決定要和如來說說話了。

當然,他此舉不是為了控告觀音,而是為了控告唐僧。

書中是這麼說的:

菩薩道:“你辭我往那裡去?”行者道:“我上西天,拜告如來,求念《松箍兒咒》去也。”

觀音是總專案的負責人,肯定不願意把這件事鬧到如來那,所以趕緊勸住孫悟空,讓他先留下,孫悟空只好暫時留在觀音這。

正因如此,當六耳獼猴的事件出現之後,孫悟空心中立馬有了主意。

他要藉助六耳獼猴這個妖精,達成自己前往西天面見如來控告唐僧的目的,同時還不能影響自己在觀音心中的印象。

所以從天宮出來後,孫悟空才在那呵呵冷笑,因為他的目的快達成了。

到了地府之後,諦聽分辨出了孫悟空和六耳獼猴的真假,但他沒有說出真相,反而引導他們去找如來。

其實是有意賣了孫悟空一個面子。

為什麼這麼說呢?

諦聽是一種能聽賢愚的神獸,他主要靠耳朵來聽,那麼聽什麼呢?

聽人心裡的聲音。

說白了他能聽到人心中所想,那你說,孫悟空的心裡的計劃,他聽不到嗎?

諦聽肯定聽到了,所以他才會說:

諦聽道:“當面說出,恐妖精惡發,搔擾寶殿,致令陰府不安。”

有孫悟空在,就算六耳獼猴惡發,他也肯定攔得住吧。

所以這裡諦聽雖然說是妖精惡發,其實是怕孫悟空發怒,畢竟當初曾讓地府陷入不安的人,不是六耳獼猴,而是貨真價實的孫悟空。

所以諦聽才會說,佛法無邊,去找如來吧。

算是做了一個順水人情,讓孫悟空前往西天,達成目的。

後來等孫悟空到了西天之後,果然剛見面就說了一大段話,和見到觀音時,所說的意思差不多。

都是在控訴這件事,最後他提到了一句:

與弟子辨明邪正,庶好保護唐僧親拜金身,取經回東,永傳大教。

雖然前面說了很多有關六耳獼猴的事,但是其實這最後一句話才是重點,他就是想讓如來斷斷他和唐僧究竟誰對誰錯。

而且這句話也有幾分威脅之意,意思是必須辨明邪正,他才願意再次保護唐僧西行。

眾所周知,取經這個專案啟動需要唐僧,但是能不能完成,看的其實是孫悟空。

沒有孫悟空的保護,就憑唐僧他們三個,要前往西天,那是根本不可能的事。

獅駝嶺那一節中,豬八戒看見孫悟空被獅怪吞了,回去就開始哭爹喊孃的分行李,準備散夥。唐僧一聽說孫悟空死了,直接癱倒在地,跌腳拳胸(撒潑打滾),可見,孫悟空如果不在,取經團隊就是一盤散沙。

所以,取經團隊如果沒有孫悟空,還取個啥經?

這也是後來孫悟空在一棍打死六耳獼猴之後,還堅持不走的原因,就是因為他的訴求還沒完成。

大聖叩頭謝道:“上告如來得知,那師父定是不要我,我此去,若不收留,卻不又勞一番神思!望如來方便,把松箍兒咒念一念,褪下這個金箍,交還如來,放我還俗去罷。”

還假意說自己要還俗,當然如來肯定也知道孫悟空心中所想,所以後來他說了這麼一句:

“你休亂想,切莫放刁。我教觀音送你去,不怕他不收。好生保護他去,那時功成歸極樂,汝亦坐蓮臺。”

這句話的重點在最後一句,那時功成歸極樂,汝亦坐蓮臺。

意思就是說,等取經大業完成了,你可以成佛,蓮臺二字在這一章節中反覆出現,正說明了這一點。

正因為如此,孫悟空才願意跟著觀音回去,保唐僧繼續西行。

其實縱觀整部《西遊記》,真的感覺作者把孫悟空寫的太厲害了,簡直可以說是聰明絕頂,在很多事情的處理上,孫悟空都十分機智,一開始的時候可能還比較稚嫩,隨著時間的推移,處事越來越得體。

正應了那句老話,江湖不是打打殺殺,江湖是人情世故。

要論打打殺殺,孫悟空很強,要論人情世故,孫悟空也有手段。

以上便是我們今天要聊的內容,大家對於六耳獼猴與孫悟空這一難怎麼看呢?

歡迎在評論區留言,我們下期再見。