《自然宇宙之數學原理》的概貌

——物理現象時空

嶽湧強著

雖然科學技術給人類帶來了巨大財富,並且徹底改變了世界。但是無論技術多麼偉大都只是科學理論應用的一角!可見理論多麼重要!然而令人遺憾的是所有理論都是外國人發明的,例如牛頓力學、熱力學、電磁學、聲學、光學、量子力學、相對論力學、化學、有機化學、半導體材料、生物、地理等等。所以,中國人也需要發明科學理論,就像當今的中國需要發明技術那樣。

一、 科學理論

人類在自然界探索事物過程中,發現了很多互相關聯的事物(即定律),進一步又發現這些定律可以被利用…。例如,人類可以利用科學定律做過去無法做到的事,並且利用科學定律徹底改變人類世界,這喚起了人類對定律的無限崇拜和瘋狂追求。

隨著這些定律數量大量增加,人類需要把這些定律全部理解記憶,顯然各自孤立理解記憶定律非常困難,所以人類千方百計把這些孤立的定律連成一個系統以便理解記憶,這個系統就是所謂的“科學理論”。其實,所謂的理論就是一個便於理解記憶的系統,而這個系統本身卻不一定是正確的——不然為什麼牛頓要把“地球中心說”變成“太陽中心說”呢?

其實太陽也不是宇宙的中心!代表近代科學的牛頓理論也需要進化。

隨著現代科學探索範圍增大,科學也在同步增大,科學理論一直都在進化,不要把科學理論當成固定不變的真理,也不要認為科學理論高不可攀!中國人也可以研發理論。

二、 分開/組合

宇宙太大了,無法研究整體,只能把宇宙分成幾個部分去研究(參考科學史)。例如數學、物理、化學、生物、地理、天文、歷史…。它們都是分開研究宇宙中不同部分的結果,都是分開研究宇宙的不同部位的學科。人類研究的總體思路是:既然不能研究整體,那麼就採用分開再組合一體的研究方法。即先分別研究宇宙的不同部分,最後再把各個部分理論合成一個整體,從而獲得宇宙整體的研究。即代表宇宙的各個部分的學科組合成一個整體,就變成了對宇宙整體研究的理論。

顯然,分開建立學科的最終目的就是為了把各門學科理論組合一起,建立一個宇宙整體理論,這就是《自然宇宙之數學原理》產生的原因。

三、 實驗法與歸納法

科學研究主要有兩種方法:實驗法與歸納總結法。

關於實驗法,近百年來積累了大量實驗觀察的結果,卻很少有人去靜下心來把大量結果和全部人類知識進行對比研究總結,失去了建立理論的初心——最初目的是建立宇宙整體理論。

其實,一個新理論的誕生主要依靠歸納總結前人所有知識而不是去做實驗!例如:牛頓就是透過歸納總結前人的知識才得出新理論的,愛因斯坦也是透過歸納總結得出新理論,還有麥克斯韋…。歷史證明理論都是依靠歸納總結得到的,沒有一個是做實驗的人發明的。所以宇宙整體理論也毫無例外的是透過總結得到,絕不可能實驗得到。

中國為了發明新的基礎理論,投入巨資建立粒子對撞機。但是,這樣只能撞擊出來新發現,不會撞擊出來新理論!因為做實驗根本就不會產生新理論,根本思路就錯了。

四、 整體理論:

《自然宇宙之數學原理》就是把各門學科透過歸納總結最後合成一個宇宙整體的理論,與傳統理論完全不同。

1. 研究物件不同:

這個理論專門用來研究宇宙整體而不是個體事物;各門學科是專門研究宇宙中的個體事物而不是研究宇宙整體。

2. 用途不同:

當需要研究宇宙整體時請使用《自然宇宙之數學原理》,當需要研究具體事物、解決具體問題時,請使用各門學科:數學、物理、化學、生物、地理、天文、歷史等等。

二者結合在一起,才是從宇宙整體到宇宙個體的——完整的科學理論。也就是說傳統科學並不完整,一直缺少宇宙整體理論。

3. 定位不同:

顯然《自然宇宙之數學原理》是把傳統科學歸納總結上升到宇宙整體的理論,所以它高於傳統科學,不要把它理解為傳統科學之下的理論。例如:它不是牛頓理論、相對論、量子力學三個領域的物理學統一理論,而是數學、物理、化學、生物、地理、哲學等全部人類知識的統一理論。也就是說它不是物理學之下的統一理論,而是全部人類知識之上的統一理論。

4. 效果不同:

從效果看,相當於把各門學科合成一個整體,類似亞里士多德對人類知識的第一次大綜合(參考科學史),可以使用一個觀點去解釋全部人類知識。即《自然宇宙之數學原理》可以用一個觀點來理解數學、物理、化學、生物、地理…哲學等各門學科,並且用一個定律去解釋各門學科的定律,用一個概念去解釋各門學科的概念,是人類知識的第二次大綜合。

五、 世界是統一的

哲學研究的最終目標是統一問題,馬克思哲學認為世界統一於“物質”,那麼“物質”又從是哪裡來的呢?

哲學就是從各門學科的具體事物一路追根求源——到達“物質”,如果沿著這個路線一直追尋下去(刨根問底),從“物質”進一步追根求源,追究到最後的結果就是“0”。

哲學是向上追根求源的科學,各門學科是向下擴充套件應用的科學,方向相反。而《自然宇宙之數學原理》是哲學基礎上進一步向上追根求源,最後到達終點—“0”

這非常令人震驚,因為數學的《幾何》追根求源到最後的結果也是“點”(或“0”)。幾何的終點也是“0”(或“點”),這是巧合嗎?

檢視各門學科的根源,無論從哪個學科追根問底,最後的結果都是“點”(或“0”)!

原來各門學科的根源是相同的,都起源於“點”(或“0”),也就是說各門學科都來源於“0”這個源頭,例如:數學、物理、化學、生物、地理、天文、哲學等全部學科都起源於“0”。因此世界最終統一於“0”(或“點”),這樣就把各門學科統一到了根源“0”,實現了全部人類知識的大綜合。

而從“0”(或“點”)再向上追根求源就無路可走,到達了終點,到達了極限,也可以說到達了“終極”,這就是霍金提出的終極理論

為什麼要刨根問底呢?主要是要去證明宇宙萬物是統一的,都是從一個源頭產生出來的,萬物都是來自一個家族!假如不是從一個源頭產生出來的,而是從兩個源頭產生出來的,就沒有理由說世界是統一的,只能說世界是統二的。

帶來的好處是什麼?把宇宙萬物刨根問底,最後都到達同一個源頭—“點”(或“0”),假如把刨根問底的過程反過來走,就從源頭“0”又返回到宇宙萬物。也就是說從源頭“0”可以一步一步走到宇宙萬物,這個過程就是宇宙萬物產生的過程。

從宇宙萬物追根求源到達“0”,又從“0”反過來走到宇宙萬物,這是一個可逆過程。

只要您走過這個可逆過程,您就可以弄清宇宙萬物是如何產生的?為什麼會有今天的世界?為什麼會有定律?為什麼會有科學理論?等等所有您想知道的問題都將會弄清楚。

既然萬物是一個家族,可以形象的說:從源頭“點”(或“0”)可以生長、繁衍出來宇宙萬物!

這個繁衍家族非常重要,可以按照家族的繁衍過程去撰寫科學理論。

例如:《幾何》的源頭是“點”(或“0”),從源頭“點”可以繁衍出來關於幾何的家族成員。因此《幾何》書籍可以按照繁衍方式去撰寫:從源頭“點”開始繁衍出來“線、角、形、面、體….”,從“點”開始衍生出來“概念、定律”、一直繁衍出來全部《幾何》理論。也就是說幾何理論是按照繁衍的過程去撰寫的。

《自然宇宙之數學原理》也可以按照繁衍過程去撰寫,用一個源頭“0”就可以用數學方法分解“繁衍”出來宇宙萬物以及各門學科!

刨根問底這個過程採用的是“歸納”方法,反過來這個過程採用的是“分解”方法。

六、 為什麼會是“0”呢?

理由1:因為所有學科歸納到最後都是“0”,如果把歸納過程反過來分解,“0”就返回到各門學科。

理由2:只有從“0”開始才能分解出各門學科,而從其它概念都分解不出來各門學科!因此《自然宇宙之數學原理》只能選擇“0”,“0”就是各門學科合成的“整體”。

理由3:對比人類所有“概念”,發現只有“0”概念才能包含宇宙萬物,其它任何“概念”都不能包含宇宙萬物。假如您有興趣可以逐個概念試一試,看看其它概念能不能包含宇宙萬物。

所以,只有選擇“0”才能分解出來宇宙萬物,才能建立宇宙家族的繁衍家譜。“0”是宇宙家族的源頭。

七、 “0”的含義不同

傳統科學中,一般把“0”理解為“無”,即“沒有”的意思;把“1”理解為有。

其實,應該特別指出,如果從“0”的外部看,“0”確實代表“無”;但是如果從“0”的內部看,“0”內部包含宇宙萬物,代表全部的“有”。

例如(+1)+(-1)=0,

(+i)+(-i)=0,

(+N)+(-N)=0。

相同大小的所有數值,其正負之和均為0,這說明0的內部包含了全部正數、負數,並且沒有漏掉一個數!

“0”是全部數的總和,所以從“0”內部看,0包含全部數,代表全部“有”。

外部看“0”是“無”;內部看“0”是全部的“有”。顯然“0”是“有”與“無”的邊界。

“0”外部是傳統科學,“0”內部是《自然宇宙之數學原理》,顯然“0”也是傳統科學與《自然宇宙之數學原理》的邊界。

對於《自然宇宙之數學原理》來說,主要研究“0”的內部。

應該認識到,在“0”的內部包含了極多數,如果把每個數看成一個零件,那麼在“0”的內部就有無限多個零件組成,把無限多個零件全部和在一起就是“0”。“0”是最大範疇的概念,沒有任何概念的範疇比“0”大。

“0”是全部“數”的整體,是最完整的“數”,其它數都只是“0”其中的一小部分,都是“0”的片段,都是殘缺不全,都是不完整的。所以其它“數”都殘缺不全,都不完美,只有“0”最完美。

因為“0”內部包含了所有數,所以在“0”的內部是“數”最多的群體,群體中有無限多個個體,每個個體是一個“數”。

現代科學使用數字去描述事物,如果宇宙萬物每一個事物都採用數去描述,就變成了數字宇宙。採用數學去描述宇宙是現代科學的研究方法。

假如把宇宙萬物全部和在一起就是宇宙整體,那麼這樣的“操作”就是把代表宇宙萬物的“數”全部和在一起,而所有“數”和在一起的總和就是“0”。

顯然宇宙整體對應數字“0”,宇宙萬物(各種事物)分別對應其它“數”。

八、 “0”內部的“數”對應宇宙萬物

因為在“0”內部包含了宇宙萬物,例如:1個無限大宇宙…1個超大星系、1個銀河系、1個太陽系、1個原子、1個基本粒子、1個光子…1個無限小粒子…,“0”內部包含“1”,並且“1”代表以上這些“多層次的單元”,所以“0”內部包含以上“多層次的宇宙”。

這些“1”都是構成宇宙整體的基本單元。它們都是1,只是1的“單位”不同!

《自然宇宙之數學原理》主要研究不同“單位”的1之間的關係。

對於傳統科學來說,都是在一個層次內部研究,例如研究化學在“原子”層次研究,基本粒子科學在“基本粒子”層次研究,牛頓物理在“太陽系”層次研究等等,對於傳統科學,它們都在“某”一個層次內部“橫向”研究,不會跨越層次研究,例如:不會把“原子”、“太陽系”、“銀河系”、“超大星系”等跨越“層次”放在“一起”研究。

但是《自然宇宙之數學原理》專門研究不同層次之間的關係,研究的物件是:1個無限大宇宙…1個超大星系、1個銀河系、1個太陽系、1個原子、1個基本粒子、1個光子…1個無限小粒子…。《自然宇宙之數學原理》把極多個層次“放在一起”研究,專門“跨越”層次研究。

傳統科學研究一個層次內部很多“數量”的單元,例如研究原子的化學,需要研究大量原子;研究熱力學的氣體,包括極多數量的原子;研究物體運動,物體中包含大量原子…,它們都是在一個層次內部,去研究極多“數量”原子的科學,而不會只研究“1個”。

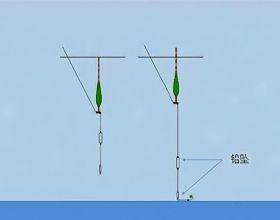

見上圖,《自然宇宙之數學原理》一方面“穿過”不同層次“縱向”研究,這與傳統科學完全不同,所以稱為縱向科學。另一方面,《自然宇宙之數學原理》只研究1個,例如只要每個層次拿出1個單元,就可以對比不同層次之間的關係了。也就是說,研究不同層次只需要1就可以了,不需要研究其它數!所以縱向理論只研究1個,只研究“1”,而傳統科學研究各種“數”(例如2、3、4、5、6789)。

但是縱向理論不同層次的1完全不同;傳統科學中的1都是相同的。

不同層次的基本單元之間的數學關係,例如:

1銀河系(基本單元)=N太陽系×1太陽系(基本單元)

1太陽系(基本單元)=N原子×1原子(基本單元)

…

大一層次的單元等於N個小一層次的單元。

宇宙中每一個層次都是由小一層次的基本單元透過極大數量去組成,即小一層次的所有基本單元組合成大一層次的基本單元。雖然“每一層次”都是1,但是1的“單位”完全不同。

1代表宇宙中多個層次,而層次之間的“數量”關係公式如下:

…

N-1×1-1==10;

N0×10==1+1;

N+1×1+1==1+2

…

其中10為本層單元,1-1為小一層單元,1+1為大一層單元,1+2為大兩層單元。

其中N是每層單元的個數,其中N-1是小一層的數量,N0是本層的數量。

層次之間關係:N-1個1-1(小一層單元)加在一起變成本層次單元10(大一層次單元)。

例如,見下圖,設圖中的太陽系層次為10,那麼原子層次為1-1,銀河系層次為1+1,N-1是原子的總個數,N-1個原子正好構成一個太陽系10;N0是太陽系的總個數,N0個太陽系正好構成一個銀行系1+1。

透過不同層次的1個單元之間的“數量”關係,把所有層次互相之間聯絡在一起,這個聯絡就是極大數量的個數N。

上面講過在“0”內部不僅包含正負1,還包含其它正負所有的“數”,例如“0”內部不僅包括1個基本單元,還包括每一層次中的基本單元的“數量”,例如1太陽系(基本單元)=N原子×1原子(基本單元),這裡N原子就是原子層次的數量。即:宇宙中的每一層次中的N個基本單元的“數量”,也全部包括在“0”內部。

每一層次的基本單元的個數N,也包含在“0”之中。

所以“0”內部不僅可以分解出來1個基本單元,例如:1個無限大宇宙…1個超大星系、1個銀河系、1個太陽系、1個原子、1個基本粒子、1個光子…1個無限小粒子…;即“0”內部可以分解出來多層次的宇宙結構。

另外,“0”還可以分解出來每一層次中的“數量”N,只是這個“數量”非常大,已經超越我們的習慣,我們稱為“極大數”,例如N太陽系,N原子,…它們都是“極大數”。

九、 “極大數”與宇宙“萬物”

例如,“太陽系”是由極大數量的“原子”去組成的,這個“極大數”,就是“原子”去組成“太陽系”的“數量N”。如果把這個“N”分解開,例如變成十幾個部分,其中太陽約97%,其餘3%再分9份,每一份是一個行星,如“金星、水星、火星、地球、木星、土星….”其中每一個行星都是一定“數量”的的原子組成

其中地球上面的各種各樣的事物,例如:蘋果、汽車、大樓、鉛筆等所有事物都是由組成“地球”的數量N之中再分出來一小部分“數量”的原子,原子“數量”多組成較大事物,原子“數量”少,組成較小事物。透過“數量”變化產生不同事物。

也就是說,只要“單元”概念配合“數量”,就可以構成宇宙萬物!或者說宇宙萬物儘管非常複雜,但是,只需要簡單的“單元”配合“數量”就可以去“製造”它們。

透過“單元”加“數量”的方式,就可以製造出來宇宙萬物,這樣就極大簡化了“宇宙組成”問題。過去人們都認為宇宙萬物極其“複雜”,難以統一,但是現在只要使用“1”個單元,配合“數量”就可以統一萬物!

例如:

用太陽系這個“單元”,配合極多“數量”,就可以組成銀河系;

用銀河系這個“單元”,配合極多“數量”,就可以組成超大星系;

…

具體到地球表面的事物:也是“單元”配合“數量”去“組成”的。例如:用原子這個“單元”配合極大“數量”就構成了各種各樣的事物。

例如:動物是極多原子組成,植物是極多原子組成,無生命的物體也是極多原子組成,萬物都是極多原子組成,沒有一個例外。

也就是說,“0”分解內部的“數”,其中:“極大數”N個單元組合一體變成“大一層次單元”。

可以把“極大數”N進一步“分解”。例如:物體“大”對應內部“原子”的“數量”就多,物體“小”對應內部“原子”的“數量”就少,不同物體“大小”不同,對應的“數量”也不同。所以,“極大數”進一步“分解”的每一個“數量”就是一個“物體”,所以“數N”可以進一步分解出來宇宙“萬物”。

任何“物體”都對應一個“數量”,但是從整體看,都是從“0”內部分解出來的一個“事物”,也就是說從“0”內部可以“取出來”任何“物體”,所以“0”可以分解出來宇宙萬物。

“0”是由基本單元“1”和“數”組成的,宇宙萬物都是基本單元“1”和“數”組成的,沒有一個例外。所以採用“基本單元”和“數”去“組成”宇宙萬物是科學的基本邏輯。這是最大範疇的邏輯,可以說是自然界的憲法,其它法則都是這個邏輯之下的小法規。所以“1”配合“數”組成宇宙萬物是宇宙萬物的最大定律!

十、 “0”內部分解出宇宙萬物

“0”內部可以分解出來基本單元“1”,“1”就是宇宙的“單元”;多層次的“1”,就對應宇宙的“多個層次結構”。

“0”內部可以分解出來“單元”的“數”量,不同“數”量就產生出來宇宙萬物。

反過來說,宇宙萬物都在“0”的內部,一個都不少!把宇宙萬物和在一體,就是“0”。

因為“0”內部不僅包含每一層次的“1”這個基本單元,還包含每一層次的極大數量“N”,還包含每一層內部的具體事物對應的不同數量的“N”。

關於“多層次”的“1”

“1”不僅分解出來“多層次”的“1”,例如,1個銀河系、1個太陽系1個原子系….等不同層次,其中每一個層次內部又進一步分解出來“多層次”。也就是說,“1”單元內部還可以進一步分解出來多層次的“1”。例如原子層次的“1”,還可以分解出來更多細節的“1”,例如:原子是“1”,但是原子這個“1”又可以細分成不同元素(見化學元素週期表)的“1”:“1H”氫原子、“1B”硼原子、“1C”碳原子、“1N”氮原子等,總共目前有108種不同的“1”。

化學的邏輯就是用不同“種類”、不同“數量”的“1原子”單元,去“組合出來分子”,不同“分子”代表不同物質,然後再透過不同“數量的分子”去“組成”不同“大小、多少”的“事物”,最後,“這些”事物和在一起“組成”了宇宙萬物!

所以,只要把“0”內部一層一層的分解開來,“1”就得到多層次,包括有無限大宇宙…超大星系、銀河系、太陽系、原子、基本粒子、光子…無限小粒子…。只要把“0”分解出來極大數,就得到每一層次的全部數量“N”,把極大數量“N”進一步分解,就可以得到宇宙萬物。

從“0”分解出來宇宙的多層次以及宇宙萬物的“操作”,實際是採用“0”分解的方式去製造出來宇宙的多個層次以及製造出來宇宙萬物的過程。如同《幾何》採用操作方式去製造“線”、“角”、“圖形”、“面”、“體”等事物一樣。都是數學慣用的“操作”。

十一、 利用分解過程去撰寫理論

分解“0”內部就可以得到兩個部分:(1)宇宙多層次;(2)宇宙萬物,將這個分解的過程作為寫作的基本構架,就可以撰寫《自然宇宙之數學原理》。

為什麼其它學科不按照“0”分解方式去撰寫呢?因為其它學科不研究“0”的內部,所以沒有按照“0”分解方式撰寫。

傳統學科研究宇宙區域性,不研究宇宙整體,所以根本就不需要從“0”內部分解宇宙萬物的家族方式大範圍地來撰寫理論,傳統學科都只要寫區域性就可以了。區域性就是從宇宙整體中取出一個研究的物件,例如各門學科的前言只要寫本學科研究的物件就可以了,不需要寫“0”分解出來這個研究物件的過程。您只要看一下每個學科的前言就知道了,都需要寫明研究物件。

所以,《自然宇宙之數學原理》選擇以“0”為核心去分解出宇宙萬物的方式,而傳統學科則都不選擇從“0”分解出宇宙萬物的方式撰寫理論。

《自然宇宙之數學原理》的任務:不僅要去分解“0”的內部,還要詳細研究“0”一步一步分解出宇宙萬物的流程。

十二、 《自然宇宙之數學原理》中“0”的含義:

1. “0”概念在《自然宇宙之數學原理》中代表宇宙整體。

例如無限大宇宙層次…超大星系層次、銀河系層次、太陽系層次、原子層次、基本粒子層次、光子層次…無限小粒子層次…,這些層次全部合在一起才是宇宙的整體概念。無限大宇宙只是其中一個層次,不是宇宙整體,這裡的“0”概念比無限大宇宙概念大的多。“0”不僅代表宇宙的所有層次;“0”還代表宇宙萬物。

2. “0”在《自然宇宙之數學原理》中代表全部知識的總和。

全部人類知識都依附於宇宙萬物,所有理論都是宇宙萬物產生出來的,所以“0”代表全部人類知識的整體,代表全部科學的整體,代表全部“概念”、“定律”的整體。《自然宇宙之數學原理》不是區域性的知識、區域性的學科,而是全部知識和學科合成一體後的整體。

3. 從“宇宙萬物”轉換為“理論”。

宇宙萬物產生之後,“萬物”中的每一個“事物”都對應一個“名稱”,即概念,“概念”之間關係即“定律”。按照“0”分解出來宇宙萬物的流程去撰寫“理論”,這樣就把“宇宙萬物”轉換為“概念”、“定律”、“理論”。這就是《自然宇宙之數學原理》從“萬物”轉化為“理論”的方法。

十三、 “0”分解產生家族結構

科學理論的目的是要把分散的知識歸納總結到一點,用這一個(觀)點、方法去解釋這些分散的知識,使分散的知識變成一個有機的整體。其中“如何將分散的知識統一到一點”才是核心問題。

“0”是所有“概念”、“定律”、“理論”能夠統一在一起的根源,即“0”是為什麼可以實現統一的“原因”。

“0”之所以能夠實現統一的根本原因,就是因為“0”可以分解出來宇宙萬物,而分解的過程中,就可以把宇宙萬物鎖定在一個分解的家族內,使宇宙萬物在一個家族內部有血緣關係,從而使宇宙萬物之間建立了關係。而“宇宙萬物”分別對應一個名字——“概念”,如果把宇宙萬物鎖定在一個家族中,那麼所有“概念”也就被鎖定在一個家族中,使“概念”之間建立血緣關係,使“全部”概念相互之間形成一個獨立的家族體系。

因為概念之間的關係就是定律,當所有概念鎖定在一個家族體系中,那麼所有“定律”也就鎖定在一個家族體系中,全部“定律”相互之間也會建立血緣關係,從而產生一個獨立的“定律”家族體系。

因為各門學科依附在概念、定律上,所以,各門學科也就鎖定在一個家族中。當各門學科在一個家族中時,各門學科相互之間就形成血緣關係,就可以建立一個獨立的家族體系。

只有“概念”在一個家族中,才能把不同的“概念”全部統一在一起,才能實現“概念”統一的目的。

只有“定律”在一個家族中,才能把不同“定律”全部統一在一起,才能實現“定律”統一的目的。

只有“各門學科”在一個家族內,才能把不同的“各門學科”統一在一起,才能實現全部人類知識的統一。

特別指出宇宙萬物,這個“萬物”內部包含概念、定律、各門學科。“0”分解宇宙萬物的過程,也是“0”分解出來“概念、定律、各門學科”的過程。

只有“0”才可以分解出來宇宙萬物,並且形成一個家族體系,從而實現“概念”、“定律”、“理論”也在一個家族,從而達到統一的目的。其它任何概念都做不到。

十四、 宇宙的家族結構

為了便於理解,可以把“0”理解為母體,“母體”可以繁殖生育後代,宇宙萬物都是“0”這個母體一代一代繁衍出來的。

(注:“0”分解出來宇宙萬物,不是採用男女結合生育的方式繁殖後代。“0”分解方式類似細胞分裂方式繁殖。其實“0”是從整體拆分、解體的方式,一層一層分解出來宇宙萬物。這個分解過程相當於細胞繁殖的效果,為了方便理解,把分解理解成一代一代繁衍更好)

因為是同一個母體繁衍出來宇宙萬物,所以萬物都來自於同一個家族,家族的第一代就是“0”。

《自然宇宙之數學原理》是採用數學語言描述宇宙的家族:從“0”母體開始,一代一代繁衍出來宇宙萬物的全部經歷和過程。相當於用數學語言描述宇宙演化的全部過程。

從宇宙的家譜中可以查到每一個具體事物(例如太陽系)在宇宙家譜中的位置,從而弄清這個事物(太陽系)是從哪裡來又到哪裡去,(太陽系)來龍去脈十分清楚。其實人類知識的最終目的就是查清事物(太陽系)的來龍去脈!

顯然,《自然宇宙之數學原理》是“0”分解出宇宙萬物的記錄本,其理論構架採用的是家譜結構,即宇宙萬物的家譜。

十五、 科學理論的家族結構

因為“0”生育繁衍出來宇宙萬物,而宇宙萬物又分別對應各門學科,例如太陽系對應牛頓定律、原子對應化學,基本粒子對應量子力學、銀河系對應天體物理學等。所以“0”在繁衍出來宇宙萬物的同時也繁衍出來各門科學理論。

1. “0”繁衍出來萬物的同時,也繁衍出來各門學科的概念。

例如“0”繁衍出來太陽系,那麼“太陽”這個概念就產生出來;因為太陽系內部有行星,所以才有“金星”、“水星”、“火星”、“地球”、“木星”、“土星”等這些概念產生。也就是說先有“事物”後產生“概念”,所有概念都隨著宇宙萬物產生後,才能對應產生概念。概念不能在事物之前產生!萬物是“母親”,概念是“孩子”,母親生出孩子,萬物生出概念。

2. 萬物是“母親”,定律是“孩子”。

因為定律是宇宙萬物的運動變化規律,只有宇宙萬物產生以後才會產生規律,所以“0”產生宇宙萬物的同時也產生科學定律。

3. 宇宙萬物是“母親”,各門學科是“孩子”。

因為各門學科分別對應宇宙萬物的不同部分,所以“0”產生宇宙萬物的同時,也產生出來各門學科“研究物件”,這些研究“物件”,才產生這門學科。

4. 總結:

如果“0”繁衍出來宇宙萬物,萬物的下一代就是“概念”“定律”“理論”。那麼“0”繁衍出來宇宙萬物的同時也繁衍出來各門學科的“概念”、“定律”、“理論”。

也就是說“0”可以繁衍出來各門學科。這個繁衍體系就像家譜一樣,可以從家譜中查到哪一代、哪一個分支繁衍出來了哪一門學科。例如:數學、物理、化學、生物、地理、天文、哲學等都可以查到自己在家譜中的位置,這相當於全部科學的家譜。

顯然,《自然宇宙之數學原理》採用家譜結構去建立各門學科的統一理論體系。

概念可以單獨成為一個家族,這樣各種概念之間的關係就可以弄清。

定律可以單獨成為一個家族,這樣各種定律之間關係就可以弄清。

時空可以單獨成為一個家族,這樣就可以弄清各種時空之間的關係。

十六、 意外收穫

《自然宇宙之數學原理》意外得知,宇宙萬物是一個家族,並且從宇宙家譜中可以查到每一個事物在家譜中的位置,可以弄清不同事物在家譜之中的血緣關係!例如數學與物理之間的血緣關係,再例如數學、物理、化學、生物、地理、天體物理…哲學等各門學科之間的血緣關係!有了宇宙的家譜,各門學科只是家譜中的一個成員,各門學科理論(成員)在家譜中的位置也就清楚了,透過家譜的血緣關係,各門學科(成員)在家譜中的血緣關係也就清楚了。

其實,這個家譜就是我們一直尋找的各門學科的統一理論,而家譜的血緣關係就是我們一直尋找的各門學科之間的關係。人類知識的第二次大綜合其實是以家譜形式描述的。只是這個家譜採用了數學語言描述而已。

顯然,傳統科學並不知道所有學科是一個家族,也不知道所有“概念”、“定律”、“理論”都是一個家族;更不知道所有“概念”之間有血緣關係,所有“定律”之間有血緣關係,所有“理論”之間有血緣關係;更不知道“概念”、“定律”“理論”三者相互之間也有血緣關係!

《自然宇宙之數學原理》專門研究這些血緣“關係”。傳統學科只研究具體“事物”,例如,傳統學科分別去研究原子體系、太陽系、銀河系等等。但是,傳統學科不去研究“原子體系”、“太陽系”、“銀河系”這些“體系”相互之間的血緣關係。

十七、 發明各門學科的“方法”

在各門學科形成之前,它們是如何“發明”出來的呢?學習它們“發明”的思路,對於我們建立“新理論”有極大的參考價值。例如它們都有共同的“特徵”:

各門學科都是先把極多具體事物歸納到一“點”,然後再從這個“點”返回到具體事物。

各門學科的理論,都是先歸納到一個“事物”,然後從這個“事物”開始衍生出來整個學科的方式來撰寫理論。

例如:

1. 幾何學

把所有關於幾何學的“事物”進行歸納,最後歸納到一個“點”,然後再從“點”開始繁衍出來“線、角、形、面、體”的“繁衍方式”去撰寫《幾何》理論。

《幾何》理論未建立之前,先把“線、角、形、面、體”等關於幾何的所有事物歸納到一個“點”,然後再從“點”開始返回到“線、角、形、面、體”。例如過二點做一條直線,這樣就從“點”“操作”得出“線”;進一步,二條直線相交“操作”,又從“線”操作得出“角”;進一步三條直線兩兩相交“操作”,得出三角形;進一步操作得出四邊形…多邊形…四面體、多面體…..它們都是從1個“點”透過“操作”得出全部《幾何》概念、定律、理論。都是從1個“點”透過“操作”得出極多事物。

不僅僅《幾何》理論是先把“很多事物”歸納到一個“事物”,然後再返回到“很多事物”,其它理論都是這樣的。

2. 數學

先把“所有的數”歸納到“1”這一個“事物”,然後再把“1”返回到“所有數”。

例如:

把1與1相加得“2”,把“1”反覆加“1”得到所有整數,其中“相加”操作產生加法,把相同的“數”相加的操作產生乘法。

把操作過程反過來,例如:加法反過來得到減法;乘法反過來得到除法。把“1”成倍增加得到整數,把“1”成倍分開,得到分數,

…

可見全部“數”都是從“1”透過“操作”得到,所有運算“法則”都是從1開始,透過增加“操作”條件得出。

全部數學“概念”都是先去製造這個“事物”,然後才能得到這個“概念”。例如“2”這個概念,先透過“1+1=2”這個操作製造出來“2”這個事物,然後再從“2”這個“事物”去定義“2”這個“概念”。

例如:用1+1=2這個“操作”先去製造“2”這個事物,然後進一步用“2”+2這兩個“概念”之間相“加”(操作),得到“4”。人為的建立“2”與“2”兩個概念之間的“關係”,利用兩個概念之間的“關係”,去製造數學的加法“定律”。

所有定律,都是先去製造“概念”,並且進一步去製造“概念”之間的關係,透過“事物”與“事物”之間的“關係”去得到“定律”;相當於先去製造定律,然後再得到這個定律。

例如:“加法”,先去製造“1+1=2”這個事物,然後再去定義“加法”這個事物,最後得出“加法”這個“定律”。也就是說數學定律都是透過先去製造這個“定律”,然後再去“定義”這個“定律”,最後才能得到這個“定律”。

在“概念”的基礎上,進一步“操作”,相當於第二代“操作”,製造出新生代“概念”。例如“2”是“1”透過“操作”產生的第一代人(兒子);進一步“操作”:“2+1=3”,這裡“3”,就是第二代人透過進一步“操作”製造出來的第三代人(孫子),如此類推…。透過一代一代的“操作”去製造、繁衍出來各種數學概念、定律。

針對“1”進行“操作”,繁衍出來全部“數學概念、定律的流程”,按照這個“流程”去製造“數學理論”。

顯然,這是先去製造(流程)“理論”,然後再去得到這個數學“理論”。

透過各種“操作”可以得到全部運演算法則,“操作”的次序就是從“1”繁衍出來全部數學“概念”、“定律”的“流程”。按照“操作”流程作為寫作框架,去撰寫“數學理論”。

所有數學概念、定律、理論,都是先歸納到一個事物“1”,然後再透過對“1”進行各種“操作”,去製造出來其它“數學概念、定律、理論”,最後再把對“1”操作繁衍的“過程”記錄下來,並且按照這個“過程”去“建立”數學理論,去撰寫數學理論。

其實“0”內部分解出來“+1”和“-1”二個部分,透過對0的分解“操作”,就可以從“0”分解出來“+1、-1”,針對“+1、-1”進一步“操作”分解出來所有數學概念、定律、理論。

數學是從一個“0”開始,透過多次“操作”製造極多事物的學科。並且全部數學都來源於“0”,“0”是數學的源頭。

3. 牛頓物理

牛頓是把所有關於物理的“事物”歸納到1個“力”概念,然後,又從“力”返回到具體的物理“事物”。

例如:牛頓之前,是伽利略、開普勒等做了大量實驗,獲得大量定律,牛頓把前人的這些定律歸納總結得到3個定律,而牛頓的三個定律,方程左邊都是“力”(F),這就說明了牛頓把所有物理問題都歸納、總結到1個“力”概念。

然後從“力”這1個概念開始,透過數學方法,分解出來其它物理“概念、定律”,一直分解出來全部理論。

其中,把“力”分解出來“物理概念”的過程,這是針對“力”的“操作”,這個“操作”具體來說就是採用“方程”分解的方法。例如:

第一定律:F=-F,分解出來反作用力“-F”概念。

第二定律:F=am,分解出來“a”(加速度)概念;“m”(質量)概念。加速度a進一步分解出來空間變化和時間變化,進一步得出“時間”、“空間”概念。透過數學方程,分解出來更多其它物理概念。

第三定律:F= ,分解出“距離”、“質點”概念。

以上是利用“方程”分解得到“概念”。以下是利用“概念”組合操作出來新“概念”。

牛頓又進一步“操作”:透過“質量”、“時間”、“空間”三個概念去“組合”出來其它各種物理概念和定律。

例如:速度v= ,空間與時間2個概念組合

動量p=mv,速度與質量2個概念組合

動能Ek= 質量與速度2個概念組合,

其中速度組合二次。

…

“質量”、“時間”、“空間”3個概念的“組合”,就是牛頓的“操作”,透過組合“操作”得到“其它”物理“概念”;透過多次“操作”得到“各種”物理“概念”。

牛頓首先統一到1個事物“力”,然後從“力”概念開始,透過“方程”分解方式得到“三個”概念——“質量、時間、空間”;牛頓又進一步“操作”,透過三個概念“組合”操作,又得到其它“概念”。

關於物理定律:對“質量”、“力”、“時間”、“空間”進一步“操作”——使得各種“概念”之間建立“關係”,而牛頓所建立的這種“關係”就是數學“方程”,各種“方程”其實就是各種物理“定律”。

例如:v= ,a= ,F=ma,W=FS等等,它們都是方程,所以都是物理定律,只要物理“概念”組成了“方程”就是定律,“定律”都是透過概念之間建立“關係”獲得的,所謂的定律本質就是“關係”。

牛頓又進一步“操作”,是專門針對數學“方程”的操作,從而得到更多新“定律”。

例如:動量P=mv,

∵ p1=m1×v1,p2=m2×v2,

當P1=P2時,對“方程”合併“操作”

∴m1×v1=m2×v2

牛頓是透過兩個數學方程“合併”這個操作,可以使動量定律變成動量守恆定律。所以牛頓採用了方程變換“操作”方式,又得到更多定律。

牛頓透過物理“概念”之間關係“方程”,去得到物理定律。牛頓又透過方程“變換”,去得到更多“物理定律”。

總之,“全部”物理概念、定律都是透過數學“方程”得到。顯然數學起到“核心”作用,因此,牛頓是“數學家”!他利用了數學去歸納總結物理問題,並且利用“數學”建立了“物理理論”。

可見,物理學也是從一個概念“力”透過“操作”繁衍出來物理“概念、定律”及全部物理學理論,只是“操作”的“方法”、“順序”以及“流程”與其它“學科”不同。也就是說,不同學科“操作”的方式、次序、流程不同,但是本質上都是從一個“事物”繁衍出來整個學科。

4. 化學

在建立化學理論之前,積累了大量實驗結果,化學極其“英明”的從雜亂無章的實驗中選擇了“原子”概念,並且認為“宇宙萬物”是由“原子”組成的。

化學先把“宇宙萬物”歸納到“原子”,然後,再反過來從原子開始,進行以下“操作”:透過增加“質子”數量,製造各種化學“元素”;透過增加“中子”數量,製造“同位素”;透過增加“最外層電子”數量,製造“元素週期”;透過最外層電子“8個”穩定,製造化學“鍵”,製造“原子”之間的作用“力”;透過化學鍵作用“力”去製造分子;透過原子之間化學鍵“連線或開啟”、“再組合”方式,去製造化學變化。所有化學的概念和定律,都是透過針對“原子”的各種“操作”衍生出來。

整個“化學理論”都是從“原子”概念繁衍出來。只是“操作”方法、次序、流程與物理不同。

化學的世界觀非常明確:採用單元“1”(即原子)透過“數量”去製造宇宙萬物,也就是採用“1”配合“數量”去製造萬物的模式。

5. 生物學

類似化學的“原子”組成宇宙萬物的觀念,生物學認為所有生物都是由“細胞”組成的,所以就把關於生物的全部事物都歸納到1個概念——“細胞”。

反過來,又從“細胞”開始,返回到達各種生物。即透過“細胞”分裂,繁衍出來各種生物,透過生長繁衍產生各種生物。

利用“細胞”生長的“過程”,去撰寫生物學“理論”。也就是說“生物學”是按照“細胞”生長的“過程”,去一步一步撰寫“理論”的。

生物學——先去“設定”生長的步驟,然後按照生長步驟去“設計”生長的“流程”,這個“流程”的“設計”,其實就是人的“操作”。儘管它是生物本來的生長“過程”,但是,人類是“仿造”真實的“生長”去“製造”“操作”的。《自然宇宙之數學原理》就是“仿造”宇宙的“家譜”去“製造”“操作”的。

可見,生物是從1個“概念”,透過“操作”去建立科學理論。

因為“生物”繁衍最常見,人類最容易“理解”,所以《自然宇宙之數學原理》按照生物“繁衍”方式講解科學體系。

6. 達爾文《物種起源》

達爾文的《物種起源》就是把所有生物歸納到一個“源頭”,歸納到一個“事物”。然後再從“源頭”開始繁衍出來各種“生物”分支,透過一代一代進化,從單一生物繁衍出來多種生物…。

其理論的撰寫“結構”也是“源頭”透過“操作”各種地域的環境條件的改變,去產生“不同分支”,透過“分支”產生不同生物。例如:域、界、門、亞門、總綱、綱、亞綱、總目、目、亞目、總科、科、亞科、總屬、屬、亞屬、總種、種、亞種等各種生物,產生出來全部生物的“家譜”。其中“操作”就是“地域的環境條件改變”。人去“設定”地域環境條件,就是去“操作”。

可見,《物種起源》理論也是先歸納到1個“源頭”,然後從1個“源頭”分解、繁衍出來全部理論。

7. 歷史

把所有關於“人”的事物歸納到人類的“起源”,從源頭開始,透過“操作”——時間順序,排列歷史先後過程,根據每個歷史階段的特徵,又劃分節段…;透過“操作”空間——地區區域,去劃分“世界歷史”,“中國歷史”等;其中每個歷史時期,又劃分空間區域:劃分不同家庭、不同城市、不同地區、不同國家。從人類的“源頭”透過“操作”時空,最後完成全部歷史學科理論。

8. 哲學

哲學先從各門學科歸納總結到1個“事物”——“物質”,然後再反過來,從“物質”這1個概念開始,透過一步一步的“操作”:物質運動產生“空間”,運動過程產生“時間”等,從“物質”開始一代一代繁衍出來全部理論。

總之,所有學科的“理論”都是先歸納到了1個“事物”。所有學科都是“針對”1個“事物”的“操作”,去“製造”出來其它“概念”,透過概念之間的“關係”製造出來定律。都是透過一代一代“繁衍”後代方式去構建理論體系,都是“仿造”真實的世界發生的“過程”。

透過從“1個源頭”,透過“操作”,採用“繁衍”方式,去建立科學理論。即把“1個”分解繁衍出來“多個”,並且按照分解的“流程”去撰寫“理論”,這是所有學科建立的基本模式。如果您經常建立科學理論,就會習以為常。

但是,在各門學科中,只有數學是從“0”或“點”這個“終極”源頭開始,其它“學科”都是從“半路”開始,因為每個學科都有自己特定的“研究物件”,而這個“研究物件”沒有從“0”開始分解出來,缺少一個從“0”產生“研究物件”的過程。相當於從“半路”開始的學科,沒有從源頭(0)開始。

所以,只有數學可以稱為“終極理論”,或者說只有數學是完整的科學理論,其它學科都是殘缺不完整的理論,因為其它學科都缺少從源頭(0)分解出來“研究物件”的過程。

《自然宇宙之數學原理》是從“0”開始,分解出來各門學科的“研究物件”,是補齊從“0”到各門學科“研究物件”的這個“空缺”。

《自然宇宙之數學原理》是從“0”開始,透過“操作”,用數學方法去“分解”出來各門學科,是全部人類知識的大綜合,既是“統一理論”又是“終極”到“0”的“終極理論”。