作者:王鴻義,唐才良

上世紀六七十年代,體委推出88式太極拳等新編套路,作為任務上海體育宮辦班推廣。濮冰如老師派弟子王鴻義去參加學習,但是濮老師叮囑了一句:“動作套路照他們(訓練班)的,回來練習要照我教的”。濮老師很在意訓練方法的正確,她說過:“功夫從拳裡出,拳靠架勢正,架勢靠腰胯準”。

王鴻義在學習中發現,新編的套路中有些動作的練法與濮老師教的傳統練法有點不太一樣,比如88式太極拳中第83“轉身擺蓮”,從退步跨虎到擺蓮腿的轉身動作,有著明顯不同,88式的轉身是身體轉動後向前邁一步,形成左弓步,然後起右腿作擺蓮的。

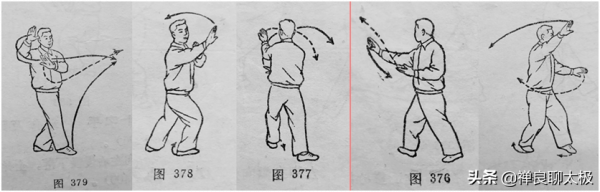

看《太極拳運動二》即88式第100頁,轉身擺蓮腳:1身體向右後轉;左腳尖為軸向里扣,右腳跟為軸外擺(圖375),然後左腳隨身體轉動時(圖376),前進一步,成左弓步(圖377);同時左手……2身體繼續向右轉,左腳尖里扣(圖378),重心再移於左腿,右腿提起向右上方擺出;同時兩手由左經頭上方向前拍擊右腳(圖379)。

而濮冰如老師教的轉身是左腳提膝,隨腰胯轉動擺踢身後偷襲之敵的下部膝蓋等處,然後左腳內扣落下,再做右腿擺蓮動作。於是王鴻義請教了濮老師。

濮老師告訴王鴻義,1930年前後,濮老師跟楊澄甫老師學拳整整二年多,拳架中的每一動作的來龍去脈、要領和技擊含義,楊澄甫老師都詳細講給她聽過。有些動作書本上沒法寫得詳細,但實際練習時卻有許多講究,因此精妙之處仍須明師口授。比如這“轉身雙擺蓮”,先是“回頭望月”,轉身後才是擺蓮腿(轉身雙擺蓮=回頭望月+擺蓮腿),但在大眾化的傳播過程中,這個回頭轉身被簡化成單純的轉身,弱化了技擊的作用。

濮老師一邊示範動作,一邊講解回頭望月的技擊作用:其一,假設退步跨虎後,起左腳踢前方之敵,如被敵向橫側拍擊,可順勢向右轉身,但在轉身時需防身後(右後)之敵;其二,假設敵從身右後來襲,我向右後轉身時,兩手可格擋或捋挒敵人之手作防護,左腿提起,一可防護自己下身,二可擺踢敵之膝蓋等下部;待轉身後左腿自然落下坐實,再起右腿作擺蓮腿……。楊公澄甫說:“轉腳擺蓮用法:倘敵自後打用轉身擺蓮腿亦好”。

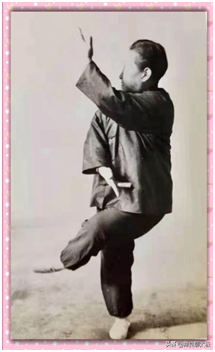

王鴻義老師示範回頭望月(←—)

在陳微明、董英傑、鄭曼青為楊澄甫宗師整理的太極拳教材中,並不見“回頭望月”的名稱,但轉身擺蓮的動作要求仍“左足提起”、“左腳亦隨之懸轉”,或“懸起左腳隨身旋轉,同時以兩手及左腿用旋風勢,以手腳向敵右上下部颳去”等等,仍有回頭望月的印記。

如陳微明《太極拳術》第41頁,轉腳擺蓮:“左足提起,右足尖向南向西轉動,全身即隨之轉一圓規落下,坐實左腿。兩手隨身而轉,隨轉隨合。此時面復向東,右足提起,由左擺右,兩手由左擺左,稍拍足背,如圖四十九圖”。

《太極拳使用法》第63頁,“轉身雙擺蓮用法 由前勢設敵人自我身後用右手打來,我即將右腳掌就原地向右後方拗轉身,隨圓轉左腳亦隨之懸轉至右腳後方落下坐實;同時兩手……”。

《太極拳體用全書》第58頁 “轉身擺蓮 由前勢,設又有敵人,自我身後用右手打來,前後應敵於萬急時,我即將右腳就原地,向右後方懸起左腳隨身旋轉;同時以兩手及左腿用旋風勢,以手腳向敵右上下部颳去。復轉至原位時,緊將敵右肘腕粘住,隨繞敵之腕裡,往左用捋帶挒抽回,急用右腳背向敵胸脅部,用橫勁踢去。腳過似疾風擺盪蓮葉,所謂柔腰百折若無骨,撒去滿身都是手。此功之奧妙,非淺學者所可領略也”。鄭曼青在為楊公整理此書時,已把“回頭望月”的精妙用文字勾勒出來了(如懸起左腳,左腿用旋風勢),可惜未被淺學者注意。

王鴻義講解回頭望月腿的技擊作用(←—)

“轉身擺蓮”原來稱作“轉身雙擺蓮”或“轉身二起腳”,兩腳的基本動作:1,回頭望月,即左腳向前向上踢,或左腳提起(懸起)向右向內擺掃落地……;2,右腳提起向左往上再向右擺掃……。但如果以左腳尖為軸向里扣轉,左腳不懸提不擺刮,只是右腳擺踢,那麼是一個“單起腳”或“單擺蓮”了,名稱只能簡稱“轉身擺蓮”。另外,雙擺蓮假設的敵人是從身後打來,我以左右兩腿二次擺踢回擊;而單擺蓮的敵是從正面打來,我單以右腿擺踢。

隨著楊式太極拳的普及推廣,一些動作難免越來越簡化,以適應大眾的需要。不僅《太極拳運動二》(即88式),其它教材也都如此。如傅鍾文老師《楊式太極拳》,轉身擺蓮也只是一個轉身單擺蓮的動作,又無技擊含義可言。

也許有人認為有沒有“回頭望月”無所謂,是的,如果把太極拳視為養生運動、表演的體操,確實不必講究這些,怎麼練都可以,也不需要了解太極拳的來龍去脈。但是,如果把太極拳作為非遺文化,當作一門傳統的技擊技術,那麼瞭解太極拳的歷史、瞭解前輩們是怎麼苦心經營傳播太極文化等等,是非常必要的。

有些人嘲諷楊澄甫、責怪太極拳只能用於養生不能技擊,那是對歷史的無知。我們不該責怪前輩,如果想要責怪誰,首先應責怪我們自己。我們後人若無明師傳授又不能勤學苦練,好端端的太極拳自然會衰弱在我們後輩人手中。

【版權宣告】本文著作權歸作者所有,任何第三方未經授權,不得轉載。