近年來系外行星探測研究成果頗豐,在《終結地球孤獨時代》系列文章中李海寧老師已為大家介紹了三種系外行星探測的主要方法。1995年,瑞士天文學家梅耶(Michel Mayor)等人利用視向速度法監測一顆“擺動”的恆星,發現了第一顆圍繞類太陽恆星公轉的系外行星-飛馬座51b(參見:終結地球孤獨時代 | 熾熱的木星和擺動的太陽),這項發現在2019年榮膺諾貝爾物理學獎。視向速度法在系外行星探測研究中應用非常廣泛,透過這種方法目前已經發現899顆系外行星(截止2021年11月26日) [1]。隨著天文望遠鏡觀測精度的提高,目前尋找系外行星效率最高的凌星法異軍突起(參見:終結地球孤獨時代 | 行星捕手開普勒),已經發現了3444顆系外行星(截止2021年11月26日)[1]。除了以上兩種間接探測方法外,隨著天文觀測技術的發展,成像技術的“黑科技”也逐漸應用在系外行星探測當中。大口徑望遠鏡提高了闇弱目標的探測能力,讓直接觀測系外行星成為可能(參見:終結地球孤獨時代 | 技術革新腦洞大開)。目前利用大口徑望遠鏡直接觀測發現的系外行星共有54顆(截止2021年11月26日)。[1]

不同的探測方法針對不同大小及與主星不同相對位置的系外行星各具優勢,也各有侷限。例如凌星法只能發現主星周圍軌道存在掩食現象的行星,這些行星軌道傾角(公轉軌道法線傾角)較大,容易形成選擇效應。想要尋找不存在週期性掩食的系外行星,就需要根據它們的特點採用合適的探測方法。下面我們來介紹其他幾種頗具特色的系外行星探測方法,它們發現行星數量雖然不多,但各懷絕技。

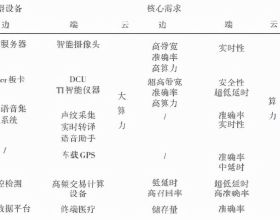

作為天文學發展最早的分支,天體測量學也很早就應用於系外行星的探測,透過監測系外行星引力作用造成主星的位置變化來尋找它們的存在。天體測量法不受限於行星的軌道傾角與軌道半徑,雖然探測效率較低,但可以用來尋找距離主星較遠的系外行星,並精確測定這些長週期系外行星的軌道引數與質量。目前正在執行的蓋亞衛星(Gaia mission)已經釋放了大量高位置精度觀測資料,我們有機會從中發現更多長週期的類木行星和類太陽系行星系統[2]。

圖1. 左圖:天體測量法示意圖,右圖:蓋亞衛星(圖源:ESA/ATG medialab)

前面我們提到了飛馬座51b這顆具有里程碑意義的系外行星,但它卻不是人類發現的第一顆系外行星。1992年,波蘭天文學家沃爾茲森(Aleksander Wolszczan)利用阿雷西博射電望遠鏡(Arecibo radio telescope)監測脈衝星PSR1257+12後發現,這顆脈衝星也存在週期性的“搖擺”,後續的觀測證明了這顆脈衝星的周圍有三顆行星,其中質量最小的一顆僅為0.02倍地球質量,在當時引起了轟動)[3]。這種監測行星造成系統內其他天體的軌道週期、脈動週期,或者相對位置等物理特徵週期性變化的方法叫做計時法,它同樣可以發現行星系統中其他未知的行星。在無垠宇宙中,像我們太陽這樣單獨的恆星並不是大多數,很多恆星都像《三體》中描繪的一樣,是以雙星或多星形式存在的,而雙星周圍也可能存在行星,但這類行星的軌道正如三體問題一樣複雜多變,難以探測。我們同樣可以利用計時法,探測行星對雙星繞轉週期的影響,發現它們的蹤跡。

圖2. 第一顆系外行星PSR1257+12 b, c, d被發現後的新聞報導(圖源:網路)

圖3. PSR1257+12 b, c, d三顆行星藝術圖(圖源:NASA/JPL-Caltech)

在距離主星較遠的位置,也可能存在一類“流浪”行星,它們引起主星視向速度的變化微乎其微,從地球角度來看,也難以觀測到掩食。但我們依然可以透過“碰運氣”的微引力透鏡法去尋找它們的身影。根據廣義相對論,大質量物體會造成附近時空的彎曲。行星雖沒有恆星或星系那樣巨大的質量,但也能引起周圍小尺度時空的彎曲。流浪行星在宇宙中“漂泊”,當它恰好從觀測者和遠處的一顆恆星之間經過時,由於這顆系外行星引起的微引力透鏡效應,觀測者會發現這顆恆星的光隨著系外行星的經過而呈現短暫變亮過程[4]。當地球上的望遠鏡觀測這顆恆星時恰好捕捉到被微引力透鏡偏折的星光,會發現目標星變亮。由於流浪行星的位置會不斷改變,因此增亮的過程一般不會重複出現,是一項具有挑戰的任務。目前透過微引力透鏡法發現的系外行星共120顆(截止2021年11月26日)[1]。

圖4. 行星與主星形成微引力透鏡的幾種情況:(a)前景恆星(紅)從遙遠的背景恆星(黃)與觀測者之間經過時,前景恆星偏折背景恆星的星光,觀測者可以看到背景恆星變亮;(b)前景恆星周圍存在距離較近的行星(棕)時,除了看到前景恆星引起的背景恆星增亮外,還可能看到行星引起的引力透鏡效應產生的另一個“突起”;(c)前景恆星周圍的行星距離較遠時,二者引起的背景恆星增亮很可能不會同時出現(出現的時間可能相差數年),可能只看到其中一種,而前景恆星和行星引起的背景恆星增亮都能被觀測到的情況較為罕見(d)獨立的流浪行星也可能會造成背景恆星小幅度增亮[5]。

隨著人類探測技術的發展,不斷有新的系外行星的探測方法、更高精度的探測裝置和設計更加巧妙的探測計劃湧現。科學家們正藉助這些方法和裝置發現更多的系外行星及候選體,多個探測計劃也聚焦於系外行星自身及其大氣性質的精細探測和研究,人類離發現下一個宜居家園又近了一步。更多精彩內容,請繼續關注觀天者說!

參考文獻:

1. Gaia Collaboration. et. al., A&A, 2016, 595, A1.

2. https://exoplanetarchive.ipac.caltech.edu/

3. Wolszczan, A., Frail, D. A. Nature, 1992, 355, 145

4. Mao, S., Paczynski, B., ApJL, 1991, 374, L37

5. Wambsganss, J., Nature, 2011, 473, 289.

主創簡介:王佳琪,中國科學院國家天文臺在讀博士生,主要從事太陽系外行星觀測與研究。

文稿撰寫:王佳琪

文稿編輯:趙宇豪

[ 責編:蔡琳 ]