上週,碧桂園股價大幅下跌至5.81港元,創出近幾年的新低。這周前兩日碧桂園股價出現較為強勁的反彈,2個交易日內漲幅超過10%。

如此靚麗表現是否意味著做空資金已被迫撤離呢?據港交所資料顯示:

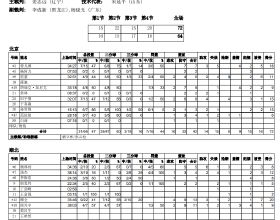

1月17日,賣空3388萬股,成交金額2.012億港元,佔總成交金額比例36.58%。

1月18日,賣空4077萬股,成交金額2.506億港元,佔總成交金額比例48.65%。

1月18日港市收盤,碧桂園錄得5個多點的漲幅;今天(1月19日)中午收盤,碧桂園延續昨日強勢走勢,同樣收錄5個多點的漲幅。但成交量中的做空佔比仍維持高位,表明金融市場對碧桂園的擔憂並未減少。對碧桂園發生危機的擔憂,我們認為主要來自以下幾個方面。

專案銷售方面,21年雖然碧桂園在全國各地專案頻頻推出促銷活動,但不少已被當地監管機構叫停,部分專案降價後去化表現依舊不佳。2021年11月-12月,碧桂園連續兩個月合同銷售金額環比下滑。

碧桂園公告顯示,11月歸屬公司股東權益的合同銷售額約414億元,環比上月下滑9%;12月份歸屬公司股東權益的合同銷售額約人民幣225億元,環比下滑45%。

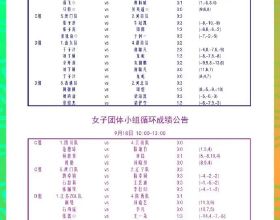

專案復工方面,網上流傳出一份碧桂園的最新“禦寒術”。2022年後合同交樓的已售部分,以棟為單位,去化率≥5%的,根據交樓時間倒推安排復工時間;以棟為單位,去化率<5%的,細分為三類:

推售<3個月,原則上不復工,加快去化,取證滿三個月後再進行決策。

推售3-5個月,不復工,可繼續銷售,新售單位合同交樓時間延後(比原時間至少延後6個月)。

推售>5個月,不復工,封盤停售,已售部分轉到其他樓棟或考慮退樓處理;市場變好時,根據需要報批准後銷售。

雖然細化復工準則有利提高資金使用效率,但卻可能有損品牌形象且不利於其他專案的宣傳和銷售,這並非是明智之舉。

降本增效方面,22年初碧桂園發文稱將進行內部組織架構調整。調整完成後,區域公司將由原來的106個縮減至65個。

碧桂園對此回應稱,是為了進一步適應行業變革和外部市場環境,提升區域集中度和資源使用效能,降低公司運營成本。碧桂園總裁莫斌也曾在高管會上表示,“要用歸零的思維,檢討我們這個組織還有沒有可以進一步提升效率的機會。”

這是大部分企業碰到困難都會選擇做的事,減少人員配置、降低用人成本,儘可能減少開支,算是一種比較立竿見影的辦法。

外部銷售降速內部極致壓縮開支的對策類似於經濟學中的“休克療法”。不顧一切手段縮減任何支出期望短時間內的實現收支平衡,防止危機的發生和蔓延。“休克療法”中有很多成功的案例,當然也有一些失敗的案例。

困難和危險來臨時,碧桂園高管們包括老闆楊國強的反應非常快,就像它的造房速度。應對的方法也是“休克療法”這種短期見效快的模式,當然副作用也是極大的。

碧桂園能不能甩開危機?或許在春節前後就會有答案!